PDCA循环管理结合循证护理减少低分子肝素钙注射后皮下出血效果评价*

2018-08-16何建书张继翠

全 静,何建书,张继翠,邹 剑

(四川省成都市第五人民医院,四川 成都 611130)

静脉血栓栓塞症包括深静脉血栓和肺动脉血栓栓塞症[1],为骨科大手术后发生率较高的并发症之一,是患者围术期死亡和院内非预期死亡的重要原因。根据《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南(2015版)》推荐,预防骨科大手术后静脉血栓栓塞症发生的措施不仅包括规范手术操作,减少静脉内膜损伤,正确使用止血带等基本预防措施,还包括物理及药物预防措施[2]。低分子肝素钙可显著降低骨科大手术后深静脉血栓和肺动脉血栓栓塞症的发生率,且不会增加大出血的发生风险[3-4]。但日常工作中,我院却常见低分子肝素钙注射后皮下出血的不良反应,严重影响患者的用药依从性及满意度。为此,我院成立了PDCA小组,开展以“降低低分子肝素钙注射后皮下出血率”为主题的PDCA活动,活动效果明显。现报道如下。

1 效果指标

通过我院信息系统统计PDCA活动前后3个月(即2017年3月1日至5月31日和2017年10月1日至12月31日)骨科使用注射用低分子肝素钙的病例数,并查阅我科药品不良反应登记表,统计该药注射后出现皮下出血的病例数,比较PDCA活动前后骨科患者注射低分子肝素钙后的皮下出血率。

2 实施方法

2.1 成立PDCA小组

2017年6月,由骨科6名护士(包括1名护士长)、1名医生(质控医生)和药剂科1名药师(药品不良反应监测专员)自发成立 PDCA 小组。组员年龄(27.5±1.2)岁;工作年限(3.6 ± 1.7)年;各成员学历,药师为本科,医生为研究生,护士为大学本科(4名)、研究生(1名)及大专(1名)。投票选出1名护士担任小组长,统筹管理活动。护士长担任辅导员,负责督促协调。

2.2 主题选定

以提高我科医疗质量安全和患者满意度为目的,运用头脑风暴法提出日常工作中急需解决的各项问题,结合问题提出活动主题。整理各项主题并根据可行性、重要性、迫切性和政策性等进行评价,确定本次活动主题为“降低低分子肝素钙注射后皮下出血率”。

2.3 计划拟订

本次PDCA活动持续7个月,即2017年6月至12月。每2周召开1次PDCA小组会议,会议形式主要有面对面开会、微信群讨论会等。2017年6月,开始选定主题,并拟订活动计划;7月,把握现状和设定目标;8月,分析原因;9月至10月,实施对策与检讨;11月,确认效果;12月,检讨与改进。根据活动计划,小组成员积极开展活动,圈长和辅导员负责统筹安排,把控活动的进度,确保该活动顺利开展。

2.4 现状分析与目标设定

经统计,我院骨科2017年3月1日至5月31日使用注射用低分子肝素钙300例,查阅我科药品不良反应登记表发现,53例患者注射低分子肝素钙后出现皮下瘀斑,6例患者出现血肿,皮下出血率为19.67%。根据1,3,5等级评分标准投票并计算,得出PDCA小组改变现况的能力为0.85(34/40)。根据品管圈目标设定公式计算目标值:目标值=现况值-改善值=现况值-(现况值 ×改善重点 ×圈能力)=0.196 7-(0.196 7×0.8 × 0.85)≈0.062 9。

2.5 要因分析

根据文献查询所得的循证支持,PDCA小组成员运用“头脑风暴法”[5],从人、机、料、法、环、测等方面对 59 例患者进行原因分析,结合柏拉图的“二八定律”[6],找到的要因有:1)护士因素,包括注射部位不适宜,给药间隔时间不恰当;抽取药液后未留存空气或注射前排空了气体,使得注射前后针尖残留药液;注射时未捏起皮肤或捏起皮肤的手法不恰当;注射时进针角度错误或药液注射过快。2)患者因素,包括注射时患者的呼吸运动使得针头在皮下滑动;注射结束后患者按压注射部位时间过短或按压深度不够。3)管理因素,包括无标准操作流程,护士注射低分子肝素钙均凭个人经验。

2.6 对策拟订与实施

找到要因后,PDCA小组成员结合“5W1H”的原则拟订相应对策,并根据可行性、经济性等进行评分,选出可行的对策予以实施[7]。

规范操作流程:通过查阅相关文献,查找循证支持,参考相关指南和标准操作规程,指派人员外出参观学习,制订标准操作规程。统一规定抽吸药液后要多抽吸0.1 mL空气,注射前不能排空气体,注射后还需注入剩余的气泡,使全部药液进入皮下的局部组织。注射部位一般选择脐上、脐下5 cm和锁骨中线内外5 cm左右的部位,遵循多部位、按顺序轮流间隔注射的原则,避开脐周1 cm和腹壁下壁、硬结、皮肤破损处和瘢痕等。注射时,先捏起皮肤形成1个褶皱,再从褶皱上方垂直进针;进针后,推注10 s,停留10 s后再拔针;注射时,捏起褶皱的手指不能松开;注射后,局部按压15 min。

培训与考核:将标准操作规程纳入护士的业务学习范围,由PDCA小组向全科护士针对具体步骤和关键点进行理论讲解和现场带教。新进人员必须学习标准操作规程,外出学习人员必须向全科人员交流学习心得。护士长在每天交班、晨会等期间定期或不定期地对标准操作规程进行提问。查房时,对护士的操作进行指导和考核,并将考核成绩纳入绩效考核。

强化监督管理:选1名资质较高的护士,每天不定时巡查其他护士的操作是否规范,对于不规范的操作及时指出,并加强学习。发现患者注射低分子钙素钙后出现皮下出血时,需积极上报。药师作为药品不良反应监测专员,应联合本科室护士及护士长展开积极调查,查阅相关文献,进行个案分析,寻找皮下出血的原因。

加强对患者的宣教:对患者进行用药指导,注射时应仰卧屈膝,屏住呼吸,注射后要按压15 min左右,按压时不可揉搓注射部位,亦不可热敷注射部位,按压力度要适中,告知患者要关注注射部位是否出现皮下瘀斑或血肿等情况,如有不适及时告诉医生。对患者口头宣教后,要下发针对重点宣教内容的图文宣传小册子,以便患者自行查阅。

3 效果评价

3.1 有形成果

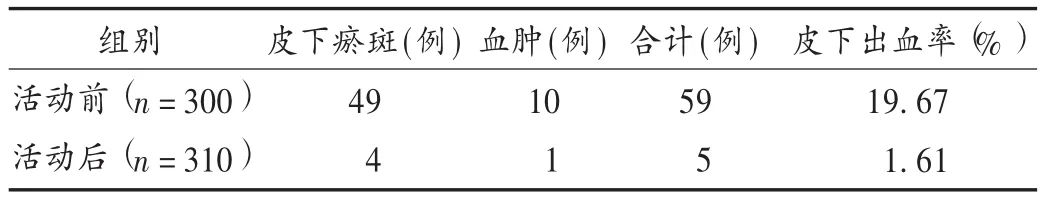

本次PDCA活动为期7个月,活动后,骨科低分子肝素钙注射后平均皮下出血率由原来的19.67%下降到 1.61%(P <0.05)。详见表 1。与预期目标相比,目标达成率=(活动前出血率-活动后出血率)/(活动前出血率-出血率目标值)×100% =(19.67% -1.61%)/(19.67% -6.29%)×100% =134.98%,达到预期效果。

表1 PDCA活动前后低分子肝素钙注射后皮下出血情况比较

3.2 无形成果

通过本次PDCA活动,组员的学习能力、发现和解决问题的能力、沟通能力、工作的积极主动性和掌握质量管理工具的程度等均明显提高。同时,组员们遇到问题会积极查阅相关文献资料寻找循证支持,积极争取并参加外出学习交流的机会,定期组织科室相关培训已成常态化,科室成员针对存在的问题互相讨论和学习,营造出了良好的学术氛围。

4 分析

目前,低分子肝素钙作为预防或治疗静脉血栓、心脑血管疾病的主要抗凝剂,临床应用十分广泛,但注射后常导致注射部位皮下出血,患者感觉明显疼痛,严重影响其用药依从性。皮下出血率高,这可能是由于皮下注射过程中,护士的操作方法不规范,针头造成血管损伤,血液经损伤处流入皮下组织,注射后未规范按压注射部位,而低分子肝素钙恰好发挥着抗凝血的作用,往往会加重皮下出血[8]。要降低皮下出血率,首先要规范临床护士注射操作,制订标准操作规程,从源头上最大限度地减少血管损伤的严重程度。

患者的脂肪厚度各有不同,若注射时进针深度把握不当,导致针头进入极富毛细血管的肌肉层,注射低分子肝素钙后极易导致出血的不良反应[9]。提高护士的注射熟练程度也是降低皮下出血率的主要方法之一,应通过不断地培训与考核等手段加以促进。此外,在既往临床工作中,护士在皮下注射低分子肝素钙后,只是简单叮嘱患者按压注射部位,并无系统的用药宣教,导致患者局部压迫时间大多过短,部分老年患者甚至误认为揉搓注射部位可加速皮下瘀点消失,但这反而会加重皮下出血。开展PDCA活动后,注射护士在皮下注射低分子肝素钙前,均要对患者进行全面的用药指导,对于重点监护的患者还可邀请本科室临床药师共同参与用药宣教。

标准操作规程是PDCA活动的理论基础和实践准则,而制度则是该活动顺利进行的必要条件。活动初期,部分护士由于该活动增加了其培训与考核的强度,加大了业务工作量,从而产生了极强的抵触情绪,拒绝参与活动。但在科主任和护士长的大力支持下,完善了科室的奖惩制度、绩效考核制度、培训与考核制度等,把该活动的培训与考核纳入科室的业务学习和绩效考核,把PDCA活动会议与科室质量与安全管理会议结合起来,不仅使此次活动能顺利地进行,护士皮下注射低分子肝素钙的操作标准化,而且增进了医、药、护、患的沟通,确保了医疗质量安全,提高了患者满意度。

PDCA循环是指计划、实施、检查和处理4个阶段的反复循环,其可使护理的质量管理水平呈螺旋式地上升,通过不断地发现问题,提出新的活动主题,持续改进,逐渐提高科室质量与安全管理,提高患者满意度[10]。而循证护理不仅提高了护理人员的观察力、判断能力和自我学习的主观能动性,而且为PDCA活动提供了令人信服的循证支持[11]。PDCA循环管理结合循证护理明显减少了患者注射低分子肝素钙后的皮下出血率,效果显著,值得临床推广。