政治地理与企业投资扩张

——中国的逻辑

2018-08-14王文

王 文

(长沙理工大学经济与管理学院,湖南 长沙 410014)

一、引 言

央地关系是影响国家结构和国家治理的一个重要变量[1],其规范框架包括正式制度与非正式制度。央地关系非正式制度安排衍生的政治地理因素在世界范围内广泛存在,成为资源配置的隐性通道,以弥补正式制度的间隙和漏洞。由于政治资本存量的差异,不同地区在国家权力格局中的议价能力不同:地方拥有的政治资本越丰厚,它与再分配中心的距离就越近,更容易获取资源和政策倾斜。地方政府及其官员为争取财税资源、发展空间、优惠政策和晋升机会,会充分利用自己的政治资本与权力中心展开博弈,诱使其做出对自己有利的制度安排[2],政治地理效应由此产生,对地方未来经济走向进而对微观企业行为产生重大影响。

近年来,学术界越来越关注政治地理对宏观经济运行的影响,并开始将研究对象深入至微观层面,少量文献考察了在发达资本市场中,政治地理对股票价格、股票回报与债券融资成本的影响[3][4][5]。相较而言,中国的政治地理因素及其微观经济后果尚未引起充分关注,现有文献主要从宏观角度阐述了政治地理的区域经济价值[6][7][8][9]。然而,在中国制度背景下,政治地理因素如何通过影响微观企业行为进而影响地区经济发展,现有文献并未涉及。同时,在已有的关于企业投资行为的影响因素研究中,大多数文献肯定了政治环境对于企业经营的重要价值[10][11][12][13],但是上述文献仅仅将地方政府及其官员视为塑造和影响地区政治环境的唯一变量,忽视了各部委对地方经济发展的重要作用。显而易见,部委及其官员并不直接管理和干预地方事务,但其互动关系是一种政治市场,且不同地区拥有的政治资本不尽均等:地方拥有的政治资本越丰厚,它距离再分配中心的距离就越近,越能在资源配置过程中做出利于自己的决策[14]。因此,将研究视角拓展至部委及其官员层面,考察政治地理因素影响微观企业投资扩张乃至经营行为的机理与渠道具有重大现实意义。

基于上述分析,本文以2007~2014年在深沪上市的地方国有企业和民营企业为研究对象,以政治地理因素为研究视角考察其如何影响企业投资扩张行为,以及换届选举的中介作用。在拓展性研究中,我们试图分析不同来源政治地理因素、制度效率以及政治关联层级对企业投资扩张行为的特殊影响。研究发现,地区政治地理因素越突出,企业投资支出规模越大,过度投资越严重,这一现象在地方国有企业中更为突出。在换届年份,受到地区政治地理因素重新洗牌和分配的影响,上一年度具有政治地理优势的地区在选举当年,企业投资扩张和过度投资会出现缓和。进一步的研究发现,来源于各部委官员出生地(籍贯)与来源于地方工作经历的政治地理因素相比,对企业投资扩张的影响更为明显,这说明家乡观念在我国传统观念中的重要地位。另外,地区制度效率的提升以及民营企业的高层次政治关联弱化了政治地理因素对企业投资扩张和过度投资行为的推动作用。

本文的贡献主要体现在:(1)以政治地理因素为研究视角,与微观企业投资决策相结合,进一步深化和丰富了宏观经济政策与微观企业行为的相关文献;(2)依据我国文化传统,将部委官员的出生地(籍贯)和地方工作经历作为衡量地方政治地理因素的定量指标,为政治地理的计量提供了新的解决思路;(3)探讨换届选举这一外生事件作用下政治地理因素对企业投资扩张的影响效果,为深入剖析政治因素如何影响企业经济活动提供全新认知。

二、制度背景、理论分析与研究假说

(一)制度背景:政治地理与地区经济发展

非正式制度和正式制度共同支撑着资本市场与社会经济的运行[15]。政治地理作为央地关系的非正式制度安排深刻影响经济与社会发展。国外文献较早对政治地理如何影响地方经济发展做出探索。从资源获取和分配角度,领导人政治资本对促进地区基础设施投资、项目审批与配套支持[16]、转移支付分配与经济增长作用显著[17]。基于类似逻辑,政治地理因素对我国地区经济发展同样具有重大影响。Chung(1995)认为权力中心给予地方的优惠政策和优先批准是决定地方经济自主程度的关键性因素[18]。Bo(1998)指出各省在部委层面政治资源的差异会影响到其所获得的经济资源数量[19]。Su & Yang(2000)发现一省在国家权力格局中的代表份额越高,其在国有部门固定资产投资总额中所占的比重也越高[6]。 李明等(2010)在定义中国省级层面的政治资本指数的基础上,通过混合截面数据发现,政治资本对中国地区收入差距有显著影响,不过其效应呈递减趋势[7]。郭广珍和张平等(2014)通过定量研究发现,高级别官员对其籍贯来源省区的经济增长有显著的促进作用,对其曾工作过的省区经济增长的影响则并不显著,并且对经济增长速度较慢地区的影响更为明显。进一步的研究发现,这一促进作用主要是通过提高其籍贯来源地的投资率来实现的[8]。范子英等(2014)发现地方与部委的政治关联强度会显著影响其获得的财政转移支付额度,增加一个重要部委的部长使得其出生地专项转移支付增幅达到34%。进一步的研究发现,新任部长对其出生地的经济增长具有显著的促进作用,部长主要是通过增加其来源地的投资水平来促进增长[9][20]。这些结果表明中国的政治地理具有显著的经济效应。

(二)政治地理对企业投资扩张的影响

在企业投资的影响因素文献中,大部分学者关注地方政府行为、地方官员、地区环境[21][22]。这些文献忽略了政治地理因素对企业投资行为的重要影响。实际上,部委在资本投资领域影响重大,为政治地理发挥作用提供了条件:一方面,部委掌握着经济领域中很多重大投资项目的立项审批权力,并给予配套资金支持;另一方面,改革开放以来我国形成了强烈的“增长偏好”,其对经济建设成就的需求通过各种宏观经济政策以及对地方政府的引导表现出来,不断引发投资增长。地方官员基于晋升的需要,致力于获取重大投资项目拉动地方GDP 增长。但是,地区间与部委进行议价以争取资源、政策倾斜具有异质性。在具有政治地理优势的地区,地方政府与部委联系紧密,能够从中获得投资动向、立项审批等诸多便利,为辖区内企业争取更多的投资机会;同时,部委官员也希望借助于其与地方的紧密联系,向下分配投资任务,实现社会性目标。地方政府需要将这些社会性投资逐级分解任务至具体企业,包括完成政府需要实现的其他目标如解决就业、维护社会稳定等,这些因素都会导致企业的投资扩张。

从地方官员的角度分析,已有研究表明,社会网络与政治背景对晋升具有正向影响[23][24]。因此,如果一个地区的政治地理资源较为丰厚,该地区现职官员会拥有丰厚的政治背景,理论上任职此类地区的官员将能预期到自身有更大晋升优势,富足的政治资本将给地方官员发展经济提供更强的激励。为实现快速的经济增长目标,尤其是在短期内面临较大的横向竞争时,投资扩张是促进经济增长最直接和快速的手段[25]。由此,在政治地理资源较为丰厚的地区,地方政府具备更强的动机和能力推动企业投资扩张。根据上述分析,我们提出研究假设1:

H1:地区政治地理资源越丰厚,企业投资支出规模越大,过度投资越严重。

(三)政治地理与企业投资扩张——基于不同类型企业的考察

地方政府介于国家与市场微观主体之间,政治地理视角下宏观资源的分配路径离不开地方政府的参与。政治地理因素带来的资源倾斜和政策优惠及其产生的晋升激励对不同类型企业投资行为的干预和影响的难度、成本和程度可能存在差异。具体来说,央企更多受到各部委控制,并不受制于地方政府。而地方国有企业更容易受到地方政府的控制和干预[10]。地方政府借助政治地理优势获得的资源和政策将首先配置给地方国有企业,以帮助其提高财政收入、实现GDP增长和晋升,作为回馈,地方国企承担了更多的社会目标,如雇佣更多的员工、支付较高的工资、创造更多的税收、承担更多的社会责任等[26]。这些目标需要地方国企的投资扩张来支撑。相对而言,虽然受到地方政府行为及其塑造的制度环境的影响,但随着对私有产权保护力度的不断加大,民营企业受到政治市场约束的程度越来越小[10],也更有能力冲破行业或地域限制,进行异地投资[27],拓展生存和发展空间。因此,民营企业由政治地理因素引致的投资效应相对地方国有企业要小。根据上述分析,我们提出研究假设2:

H2:相对于民营企业,地方国有企业由政治地理因素引致的投资扩张效应更大,过度投资更严重。

(四)政治地理与企业投资扩张——基于换届选举的进一步考察

换届选举对企业而言具有不确定性,可能影响企业一贯的经营和发展路径[28]。已有研究表明,选举产生的政策不确定性会降低企业投资对股价的敏感性、降低投资水平和损害企业IPO[29]。同时,换届选举也意味着政治地理要素在全国范围内重新洗牌和分配,地方与部委的非正式联系也需重塑。对于那些政治地理资源较为丰富的地区来说,换届选举这一外生事件可能使得原有的资源倾斜和政策优惠大幅度减少,地方官员晋升激励也会减缓,从而降低辖区内企业的投资扩张程度,缓解过度投资。另外,换届选举带来的不确定性会在具有政治地理优势的地区进一步放大,加大未来现金流不确定性、破产风险和外部融资成本。在这种情况下,适时延迟投资决策可能更为有利,这也会降低企业投资支出,缓解过度投资。综上所述,提出本文第三个假设:

H3:在换届选举当年,前一年具有政治地理优势的辖区内企业会降低投资扩张程度,缓解过度投资。

三、研究设计

(一)样本来源与数据选择

本文以中国证券市场(2007~2014)所有A股上市公司为初始样本,按照以下程序进行筛选:(1)由于面临不同的市场监管环境,剔除所有发行B、H股的样本;(2)剔除发生控制权变更、金融行业、ST、PT和数据不全企业的样本;(3)剔除公司注册地和最终控制人所在地不一致的样本;(4)剔除公司财务数据(如管理费用率、大股东占款等)缺失的公司。(5)为消除极端值影响,对小于1%分位数(大于99%分位数)的变量进行winsorize处理。在此基础上,按照最终控制权性质和所有权的实际行使主体,将上市公司中的地方国企和民营企业筛选出来构成本文的直接参考对象[30],本文不包括实际控制人性质为事业单位以及同时存在多个不同性质实际控制人的样本。经过上述筛选,本文最终获得7015个观测样本,其中,地方国有企业样本2718个,民营企业样本4297个。本文其他公司层面的数据均来自CSMAR数据库,地区层面数据如GDP、财政收入等来自各省的统计年鉴。

(二)模型设定与变量说明

针对研究主题和假设,我们设计了如下计量模型:

invest(over)=α0+α1PAI+α2top1+α3fcf+α4occupy+α5mfee+α6SOE+α7GDP+

∑state+∑area+∑year+∑ind+ε

(1)

invest(over)=α0+α1PAI+α2vote+α3PAI×vote+α4top1+α5fcf+α6occupy+α7mfee+

α8SOE+α9GDP+∑state+∑area+∑year+∑ind+ε

(2)

计量模型1用于检验政治地理因素对企业投资的影响,计量模型2用于检验换届选举在政治地理和企业投资关系中的作用。模型中的被解释变量为企业新增投资支出(invest)和过度投资(over)。过度投资over的计算方法参照Richardson(2006)构建预期投资支出模型,选取残差大于0的样本。模型中的主要解释变量包括:

1.政治地理因素(PAI)。现有文献对政治地理的界定较为抽象,泛指地方与权力中心关系的紧密程度。基于美国的实证研究将地方参众两议院和政府首脑与总统具有一致性党派的人数作为衡量区域政治地理因素的计量指标[4]。中国的实证研究一般选择高级别官员的出生地(籍贯)或地方工作经历作为政治地理的替代性指标[31][9][8]。我们参考上述做法,将部级及其以上官员作为研究样本,剔除重复任职,2007~2014年我们搜集了167名官员的简历。在维度方面,我们囊括了官员的出生地(籍贯)和地方任职经历①。一般来说,出生地(籍贯)的关系资本主要基于中国传统文化的考虑。家乡观念在中国人心中根深蒂固,很多官员都会特别照顾籍贯地,为家乡人民谋福利也成为当地评价的关键标准[32];地方任职经历为官员的当选与晋升提供了重要基础,上下级和同事关系网络的存在,为其与地方任职地建立了密切联系。

在计量方法上,我们以29个省、自治区、直辖市为地区变量②(我们没有考虑台湾省、西藏自治区和新疆自治区),统计样本官员在某个地区出生(籍贯)和拥有该地方工作经历的人次,然后根据四分位数进行rank处理[4],在所有地区变量中,人次数量小于等于25%的,取值为0.25,大于25%且小于等于50%的,取值为0.5,大于50%小于等于75%的,取值为0.75,大于75%的,取值为1。

2.换届选举变量。在我们选取的年度期间内,2007、2008、2012和2013年被认定为换届选举年份,其他年份为非换届年份。

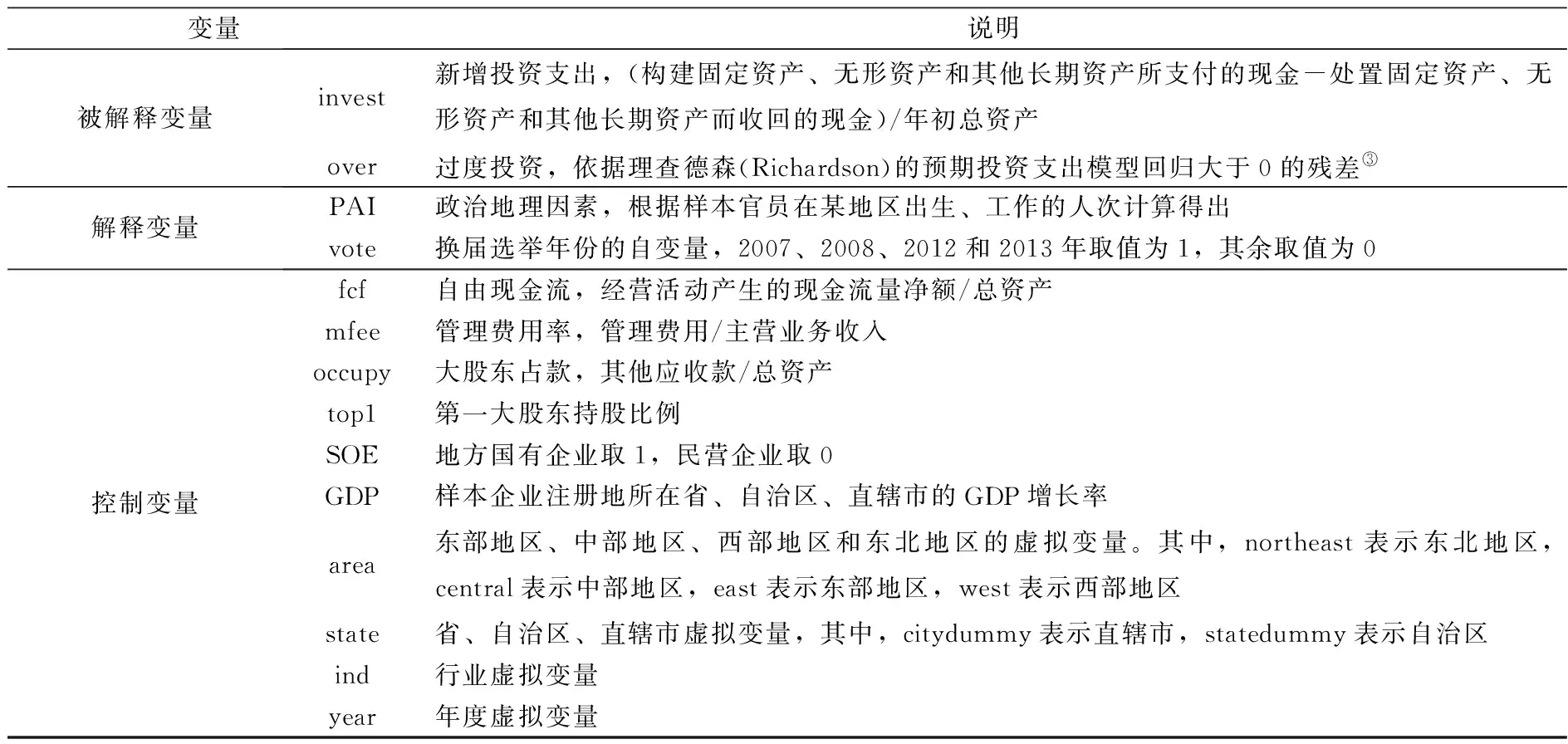

控制变量方面,本文引入了所在省、自治区、直辖市GDP增长率(GDP)作为控制地区发展水平[33]。微观方面,本文控制了管理费用率(mfee)、大股东占款(occupy)、现金流状况(fcf)、第一大股东持股比例(top1)以及最终控制人性质(soe)的影响。此外,政治地理因素对企业投资的影响可能会受到企业所在地区特征的影响,本文采取两种方式控制地区固定效应。第一种方式考虑到部委对不同类型的同一级地方政府的政策差异,控制了省、自治区和直辖市的影响(state);其二考虑到了省级地区的区位因素,根据国家“十一五”规划提出的新的战略区域划分标准,将地区变量分为划分为东部、中部、西部和东北部四大地区,并予以控制(area)。本文还采用研究企业投资文献的常见做法在计量模型中控制了行业(ind)和年度(year)的影响。需要说明的是,为降低内生性对研究结论的可能影响,本文对解释变量PAI作了滞后处理。相关变量定义与说明如表1所示。

① 官员在任时间,参考王贤彬等(2010)的做法,统计在一自然年中超过半年任职的官员[25]。

② 我们选取省、自治区、直辖市为地区变量的考虑在于,无论是向上争取资源还是向下分配资源,在部委和地方整体之间,省级政府发挥了重要的中介和桥梁作用。

③ 限于篇幅,未报告模型回归结果,如有需要,可向作者索取。

表1 变量说明表

四、实证过程与结果分析

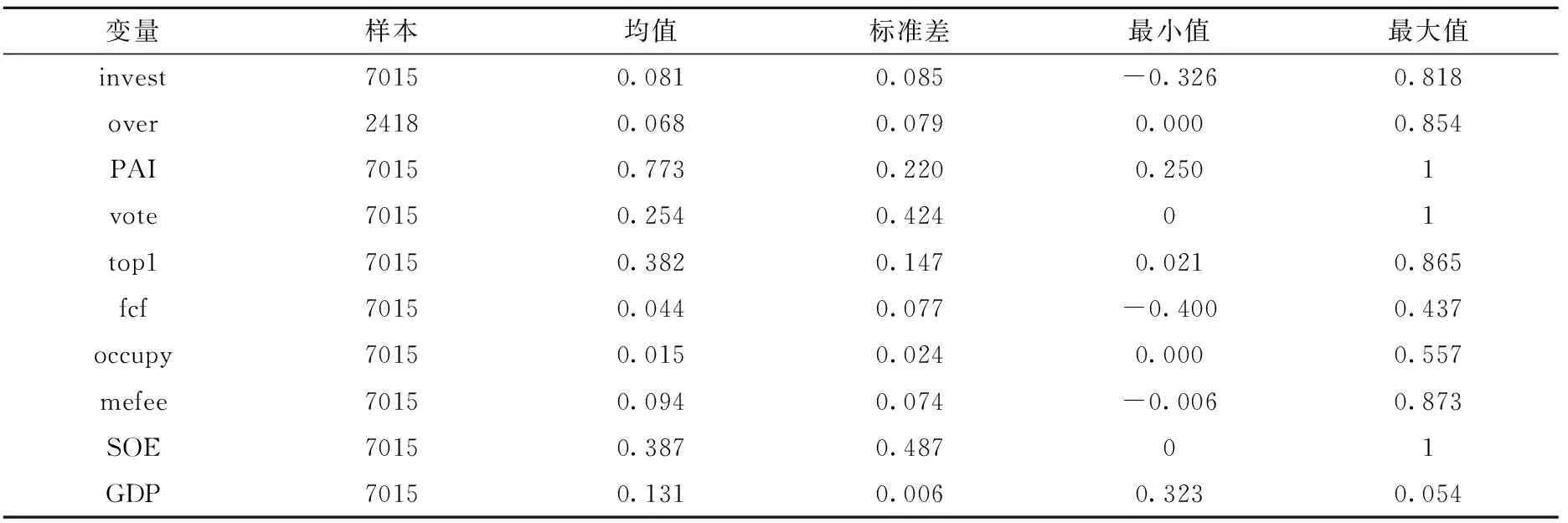

(一)描述性统计

表2报告了模型(1)、(2)的描述性统计结果。从描述性统计结果来看,全样本上市企业新增投资支出invest平均值为0.081,不同企业投资支出规模具有一定差异。样本企业注册地所在地区政治地理因素的指标PAI平均值为0.773,各地区之间存在较大的差异。这种差异可能会影响地方政府可以获得的政治资源及其对待辖内企业投资行为的态度。在其他变量方面,大股东占款均值为0.015,第一大股东持股比例的均值为38.2%,表明第一大股东仍保持了较强的控制力。管理费用率、自由现金流的均值分别为0.0942和0.044,样本企业注册地所在地区GDP增长率均值为0.131,各地区之间存在一定的差异,这可能会影响企业的投资行为。

表2 主要变量的描述性统计

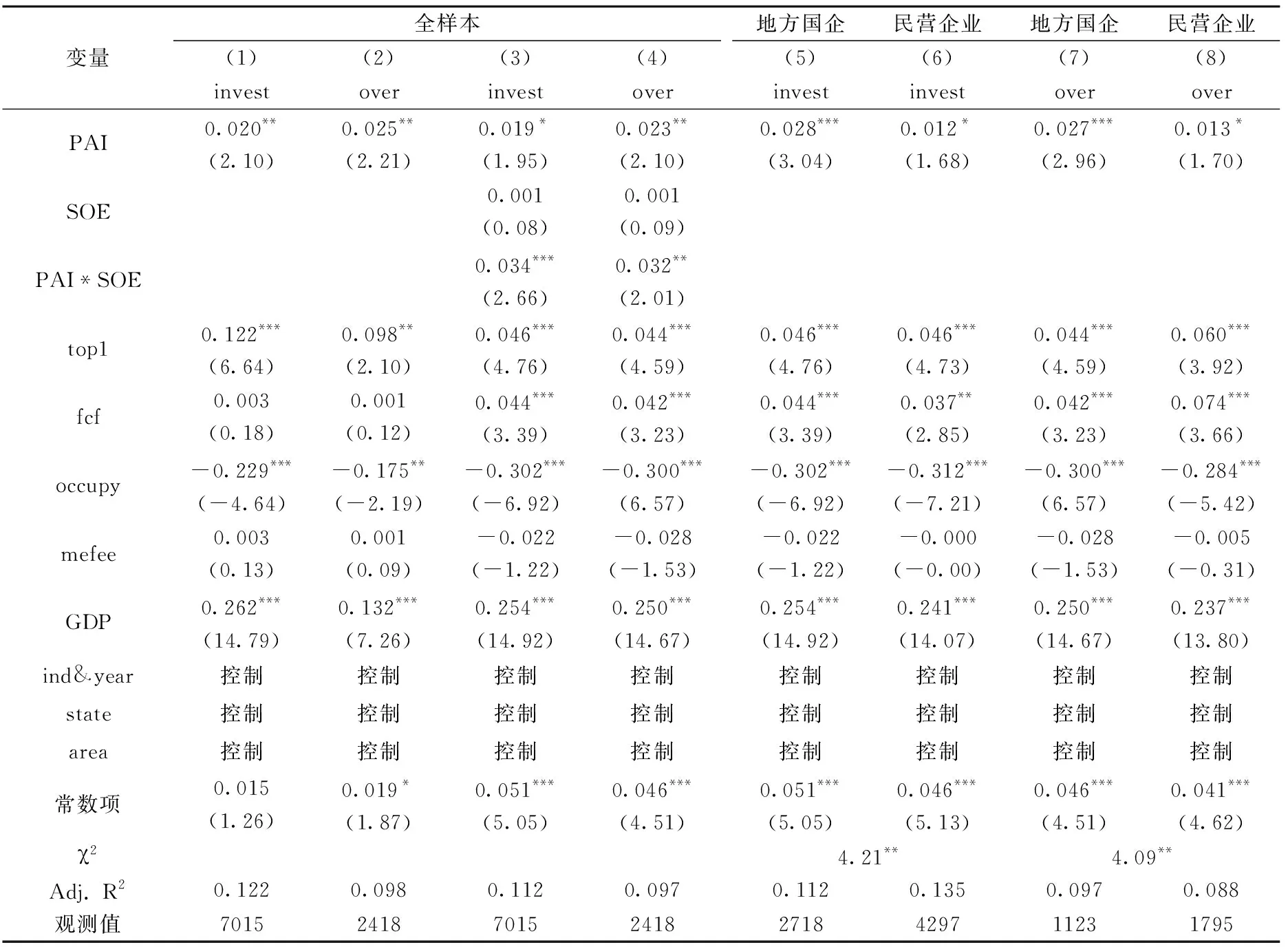

(二)政治地理因素与企业投资扩张的回归分析

在进行回归之前,我们进行相关系数检验发现,相关系数都在0.4以下,模型不存在多重共线问题。表3报告了假设1、2的检验结果。在全样本中,政治地理因素PAI与企业投资支出invest、过度投资over均在5%的水平上显著正相关,假设H1获得证实。这表明政治地理因素会对企业扩展产生正向影响。首先,地区的政治地理资源越丰富,辖区内企业可以获得更多的投资项目、行政审批和许可、土地拨付等投资政策倾斜,同时也承担了更多社会性投资目标,推动了企业的投资扩张,加剧了企业的过度投资。其次,政治地理的资源优势在一定程度上激发了地方官员的晋升激励以及辖区内企业的迎合行为。一方面,地方政府有动机和能力通过配置资源、投资性补贴、行政干预等方式推动辖区内企业扩张投资来帮助其缓解晋升压力,造成企业投资扩张甚至是投资扭曲[34];另一方面,由于政治地理因素的非稳定性和非持续性,企业为了自身利益,会在地区政治地理资源较为丰富的时期尽力配合地方政府扩张投资获得各种支持以及搭建或维持与地方政府间良好关系[35][36],谋求在政治地理资源的二次分配中获得更多经济利益。表3回归(3)、(4)加入了政治地理因素与企业股权性质的交互项PAI*SOE,该交互项与企业投资支出invest、过度投资over分别在1%和5%的水平上显著正相关,假设H1b得到证实。这表明,由政治地理优势所带来的资源倾斜、政策优惠以及由地方官员晋升激励所引发的投资冲动优先配置给了地方国企,导致相对于民营企业,政治地理因素对企业投资扩张的影响在地方国有企业中更为明显。表3(5)至(8)将样本分为地方国企和民营企业两类分别进行回归,结果表明,在地方国有企业样本中,政治地理因素PAI与企业投资支出invst、过度投资over均在1%的水平上显著正相关,而在民营企业样本中,它们正相关的显著性有所降低,仅在10%的水平上显著正相关。卡方检验结果表明,当解释变量分别为投资规模和过度投资时,国有企业中PAI的系数均显著大于非国有企业PAI的系数(χ2=4.21和4.09,p=0.05)。这也能说明政治地理因素对企业投资扩张的影响程度在地方国有企业与民营企业中有所不同。已有大量文献指出,相对于民营企业,地方国企更容易受到地方政府的控制和影响。通过资源倾斜等手段,地方国企可以帮助地方政府实现短期经济增长、税收、就业等经济和社会目标。与此类似,地方政府将资源优先配置给地方国企,带动投资,以实现地方就业、税收、利润、晋升、社会性投资等多重目标,而这种投资扩张并非建立在企业追求经济价值的基础上,导致地方国企过度投资的恶化。

表3 政治地理因素与企业投资扩张的回归

注:结果由stata13.0软件计算而得;括号内为t 统计值;经个体和时间的双重cluster调整,Stata命令为cluster2;*、** 、*** 分别表示在10%、5%、1%的水平上显著。下同。

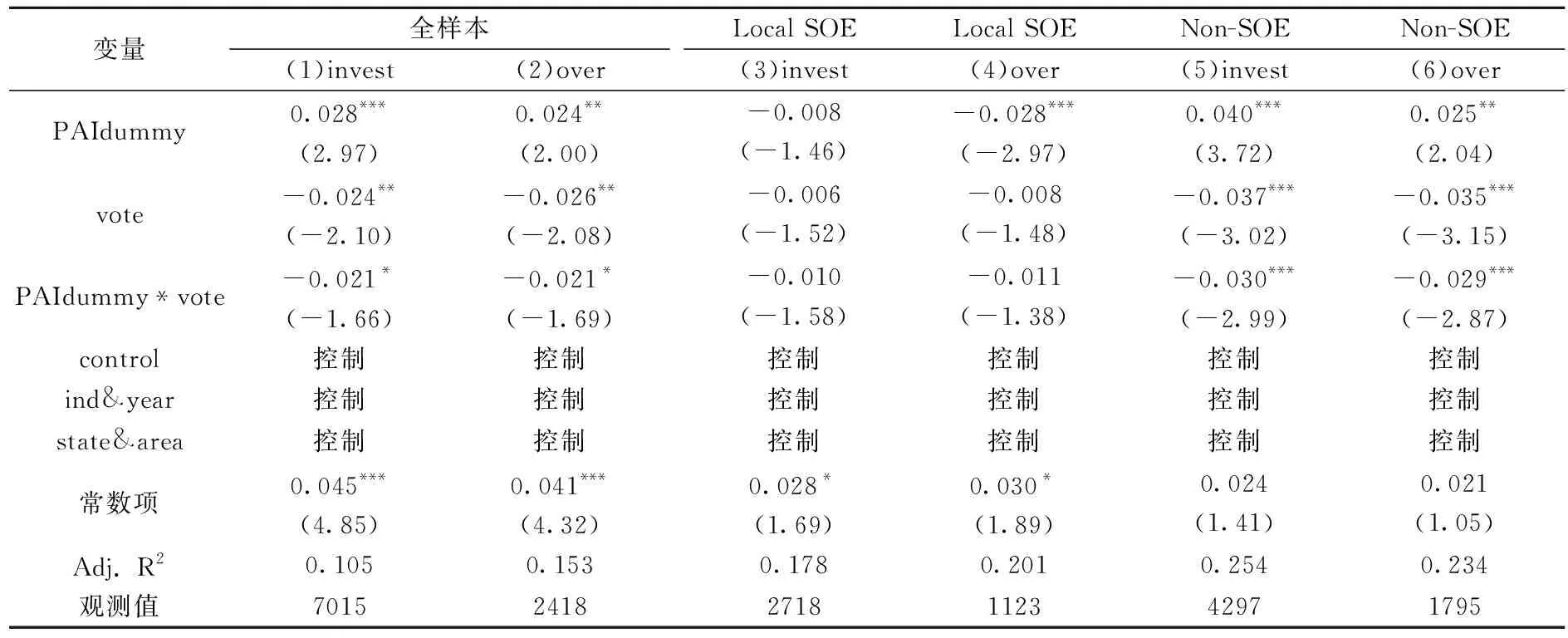

(三)政治地理、换届选举与企业投资扩张

表4报告了换届选举年份政治地理因素与企业投资扩张的关系。我们设置了一个虚拟变量PAIdummy,当PAI大于其年度中位数时取1,否则取0,并将滞后一期的PAIdummy与vote相乘组成交互项PAIdummy*vote。表4(1)、(2)报告了前一年的政治地理因素与换届选举变量的交乘项PAIdummy*vote与企业投资支出invest、过度投资over在10%的水平上显著负相关,这表明换届选举弱化了政治地理因素与企业投资扩张和过度投资的正相关关系,假设H2得到证实。可能的解释在于,换届选举意味着地方政治地理资源的重新洗牌,换届之后,对于政治地理资源较为丰富的地区,其政治地理因素带来的资源和政策倾斜能否保持并领先于其他省区存在着较大的不确定性,受到影响的辖区政策和政商环境很可能发生变化,提高了市场参与者的风险预期和投资决策的等待价值[37][38]。表4(3)至(6)进一步将样本细化为地方国企和民营企业,结果表明,在民营企业样本中,PAIdummy*vote与企业投资支出invest、过度投资over均在1%的水平上显著负相关,而这一负相关关系在地方国企样本中并不显著。这可能在于,民营企业对政策不确定更敏感[39];另外,地方政府出于维护换届期间本地区经济社会发展稳定,会通过政府干预、贷款倾斜等手段保持地方国企的投资扩张势头。

表4 政治地理、换届选举与企业投资扩张

注:受篇幅限制,表中未报告控制变量的估计结果。下同。

(四)稳健性检验

1.变更关键指标、增加遗漏变量的衡量方法。首先,以市值账面比替代Tobin’s Q作为Growth的模型重新计算过度投资,回归结果保持了一致;其次,用基于资产负债表数据的投资水平,即以“年度固定资产、长期投资和无形资产的净值改变量除以总资产”作为投资的代理变量进行稳健性检验,回归结果基本保持一致。再次,参考Kim et al.(2012)的衡量方法[4],将样本官员在某个地区出生(籍贯)人次Born和拥有该地方工作经历的人次Work带入公式(3),并赋予相同的权重重新计算PAI,回归结果也没有发生变化*本文的部分稳健性检验结果囿于篇幅未报告,如有需要,可向作者索取。。

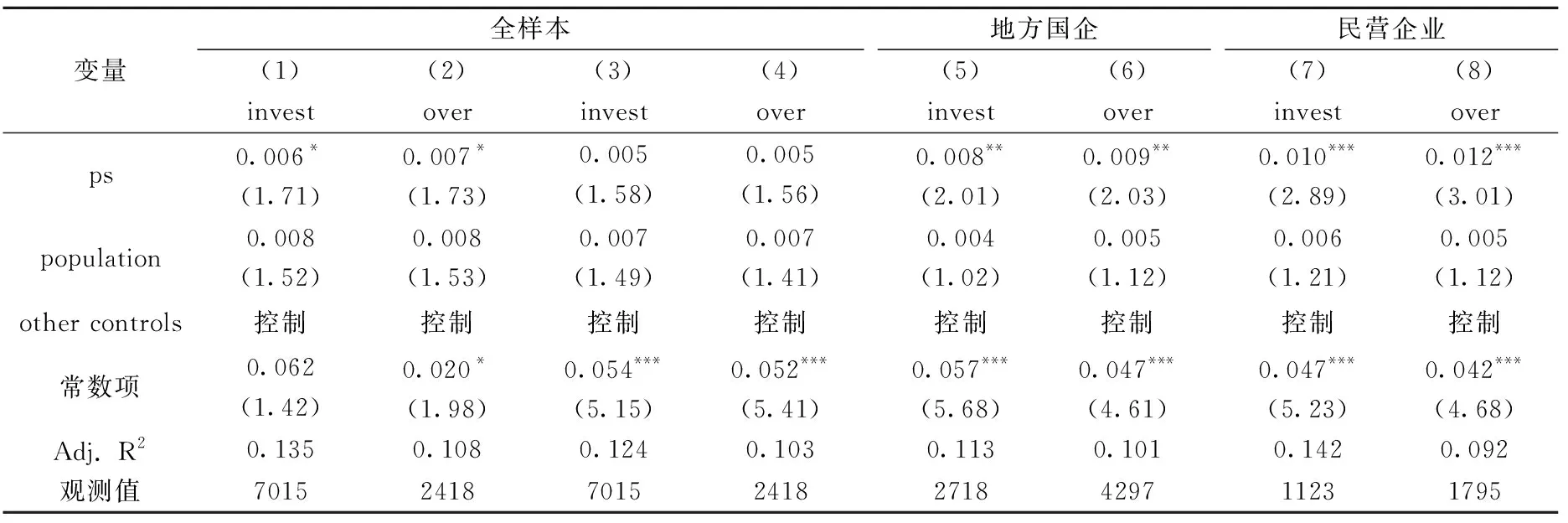

在稳健性检验中,我们考虑了回归模型中可能的遗漏变量。首先,政治地理因素的表现既体现在部委官员与地方建立联系的方式上,也体现在地方官员与部委的联系上,因此,在稳健型检验中,我们加入地方官员是否曾经具有部委工作经验这一哑变量(experience)。其次,已有研究表明,地方官员变更(turnover)、晋升压力(ps)、人口规模(population)会影响企业投资扩张[39][13][40],我们在稳健性检验中加入上述控制变量,结论没有发生改变,AdjR-sq稍微有所上升(见表5)。

表5 加入控制变量之后的回归结果

续表

变量全样本(1)(2)(3)(4)investoverinvestover地方国企(5)(6)investover民营企业(7)(8)investoverps0.006*(1.71)0.007*(1.73)0.005(1.58)0.005(1.56)0.008**(2.01)0.009**(2.03)0.010***(2.89)0.012***(3.01)population0.008(1.52)0.008(1.53)0.007(1.49)0.007(1.41)0.004(1.02)0.005(1.12)0.006(1.21)0.005(1.12)other controls控制控制控制控制控制控制控制控制常数项0.062(1.42)0.020*(1.98)0.054***(5.15)0.052***(5.41)0.057***(5.68)0.047***(4.61)0.047***(5.23)0.042***(4.68)Adj. R20.1350.1080.1240.1030.1130.1010.1420.092观测值70152418701524182718429711231795

2.内生性检验。为最大程度避免内生性问题,我们使用两阶段回归模型对结果进行稳健性检验。我们参考李飞跃等(2014)的做法,选取新中国成立之后的第八届委员会(1956年)委员的出生地(籍贯)信息,按照当时的行政区划分,统计了除台湾省、西藏自治区(筹)、新疆自治区的26个省、自治区、直辖市中,其出生(籍贯)的人次(birthplace)作为工具变量,选取的依据在于,初始的政治权力结构能够自我强化,保持稳定[40]。因此,PAI可能会受到新中国成立后第一届委员出生地(籍贯)的影响,但这一因素并不会直接影响企业投资行为。表6报告了采用两阶段最小二乘法得到的实证结果。2SLS回归的Hausman检验统计量都至少在10%的水平上显著,确认了内生选择问题的存在,同时第一阶段回归的F值都大于10,表明不存在弱工具变量问题。此外,我们检验了工具变量的联合显著性,发现F统计量都在1%的水平上高度显著,进一步确认了工具变量的可信度。从回归结果可知,PAI依然都显著为正,表明在考虑了内生性之后,地区政治地理资源越丰富,企业投资扩张越严重,证实了前文的稳健性。

表6 引入工具变量的回归结果

五、拓展性研究

(一)政治地理来源与企业投资扩张

身份认同,特别是籍贯地身份对理解官员行为决策与地区经济发展具有重要意义,家乡观念在中国传统文化中占据重要地位[32]。因此,我们试图分析在各种各部委官员与地方建立联系的纽带中,来源于样本官员(出生地)籍贯的政治地理因素是否在推动企业投资扩张方面具有特殊影响。因此,在深化研究中尝试将这两类因素区分开来,设置以官员出生地(籍贯)为统计对象的指标PAI1和以地方工作经历为统计对象的指标PAI2*计算方法和rank的标准与PAI相同。,考察不同来源的政治地理因素对企业投资扩张的影响。回归结果显示,PAI1与企业投资规模和过度投资在1%的水平上显著正相关,而PAI2与企业投资规模和过度投资具有正相关关系,但是并不显著(t值分别为1.58和1.54)。产生这一差异的原因在于,来源于出生地(籍贯)的政治地理因素主要基于情感效应,具有深厚的文化传统根基;而地方工作经历对样本官员来说,是积累政治资本的一种途径,而且大多数官员具有不同地方的工作经历,这种工作联系所建立的政治资本不如家乡观念所建立的政治资本那样牢固且具有显性效应,这一拓展性研究为出生地(籍贯)身份认同以及家乡观念对微观经济体的影响,提供了经验证据。

表7 政治地理来源与企业投资扩张回归结果

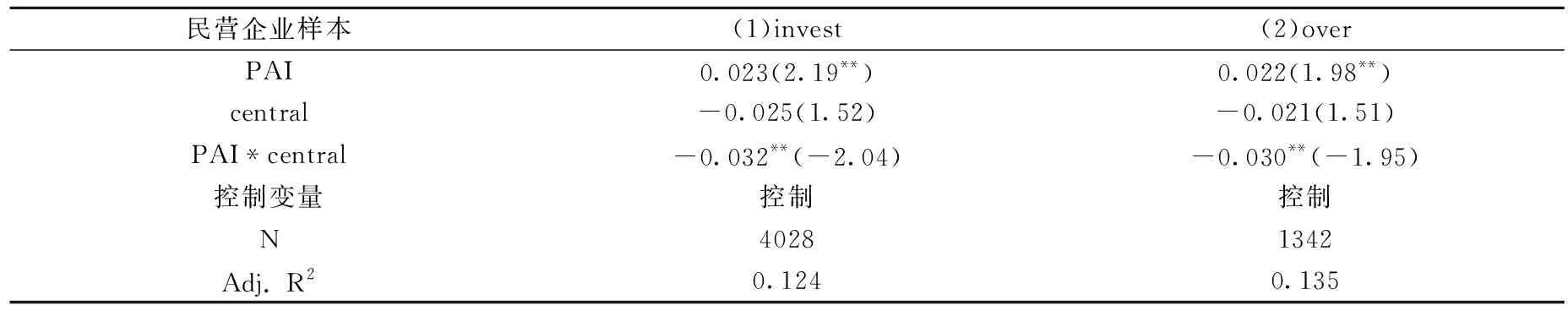

(二)政治地理、政治关联层级与民营企业投资扩张

已有文献表明,政治关联及其异质性影响了企业业绩和经营活动[41]。对于民营企业而言,具有高级别的高管政企纽带能够更有助于企业直接从政治资本中获得资源倾斜和政策优惠,打破地区分割和跨省投资,可以弱化由于政治地理优势带来的社会性负担和晋升激励引致的投资扩张行为。为此,我们参照徐业坤等(2013)的做法,当具有政治关联的样本上市公司实际控制人、董事长或总经理至少有一人曾在部委任职时,定义为高层级政治关联企业,记central 为1,否则为0[42]。对于无法确认政治关联层级的样本,我们予以删除。在此基础上,我们构造高层级政治关联和政治地理因素PAI的交互项加入模型进行回归,结果显示,该交互项在5%的水平上显著负相关。这表明,具有高层级政治关联的民营企业可以通过其自身掌握的政治资本优化企业经营活动,降低政治地理因素对企业投资扩张的正向影响。

表8 政治地理、政治关联层级与企业投资扩张

六、研究结论与启示

本文采取宏观经济政策与微观企业行为相结合的思路,以部委和地方的非正式制度安排为切入点,考察地方政治地理因素及其异质性对企业投资扩张的影响机理与后果,从而探讨政治地理环境如何作用于企业投资行为。研究发现,政治地理因素具有经济价值:地方的政治地理优势越大,辖区内企业投资扩张行为越严重,相较民营企业,地方国有企业在具有政治地理优势的时期更倾向于扩大投资规模,过度投资更为严重;换届选举带来的政治地理重塑和政策不确定性缓解了基于政治地理因素的投资扩张行为,这一作用在民营企业中更为明显。进一步研究发现,来自官员出生地(籍贯)的政治地理因素相对于来自官员地方工作经历的政治地理因素,对企业的投资扩张行为影响更大。另外,我们还考察了地区不同的制度效率与不同层级政治关联影响下企业在面临政治地理因素时所采取的投资策略是否存在差异。结果发现,市场化程度较高以及来自高层级的民营企业政治关联能够缓解政治地理因素与企业投资扩张的正相关关系。结论启示我们,在研究中国企业相关决策时不仅要考虑地方政府及其官员在塑造政治环境中的作用,而且应该考虑部委与地方关系所衍生的地区资源倾斜、政策优惠和晋升激励给企业经营所带来的影响,深化和丰富政治因素影响微观企业行为的途径与渠道。