基于“物理模型”在“电磁感应”教学中的建构探讨

2018-08-11陈克利

陈克利

摘 要:物理模型是中学物理知识、思维方法的载体,构建物理模型不仅有助于学生形成完整的知识体系,而且还能培养学生的创新思维能力。当前高中物理教学偏重于概念的形成,规律的掌握,而对于物理模型的建构一直处在被忽视的状态,即使有也是简单机械地局限于模型的定义和数学公式的推导而已,缺乏科学指导。由于电磁感应中综合应用知识倚重于物理模型的建构,故本文基于“物理模型”在“电磁感应”教学中的建构进行探讨,以期培养学生的创新思维能力。

关键词:物理学;思维障碍;物理概念;思维定势;物理建模;策略

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2018)5-0069-4

物理模型是中学物理知识、思维方法的载体,是根据所研究问题的需要,把实际研究对象及其状态过程等进行合理抽象的一种简化描述和模拟[1]。基于问题解决的角度,可将物理模型划分为理想模型和理论模型这两类[2]。此外,还可以将物理模型分为实体物理模型、状态物理模型和过程物理模型[3]。

物理学的发展史是科学家们大胆质疑、猜想、构思和不断创新科学模型且不断完善的过程[4]。而物理模型的建立是抽象思维和形象思维相结合、统一的结果,是在以科学知识和实验事实为依据,经过一系列科学方法(如分析与综合、抽象与概括、演绎与推理等)逻辑推理认证的基础上建立的,是知识与思维的产物[5]。因此,构建物理模型不仅有助于学生形成完整的知识体系,而且还能培养学生的创新思维能力。

当前高中物理教学偏重于概念的形成,规律的掌握,而对于物理模型的建构一直处在被忽视的状态,即使有也是简单机械的,局限于模型的定义和数学公式的推导而已,缺乏科学指导。

由于电磁感应中综合应用知识倚重于物理模型的建构,故下面就谈谈构建物理模型的流程及针对电磁感应不同研究对象建构几种有效模型,以期帮助学生建构“电磁感应”物理模型,培养学生的创新思维能力。

1 物理模型的建构设计

物理模型由“思维方法”“理论内涵”和“表征方式”三个基本要素构成。其中,思维方法有“理想化方法”“类比方法”“极限方法”和“等效方法”等,理论内涵则包括“物理现象”以及“概念和规律”,而表征方式指的是物理模型呈现的方式,通常以文字、数学表达式和图形的方式呈现。教师在引导学生构建物理模型的教学中,一定要遵循物理模型的特点,借助于物理方法,依据物理理论,显现于物理表征,逐步完善深入学习[6]。

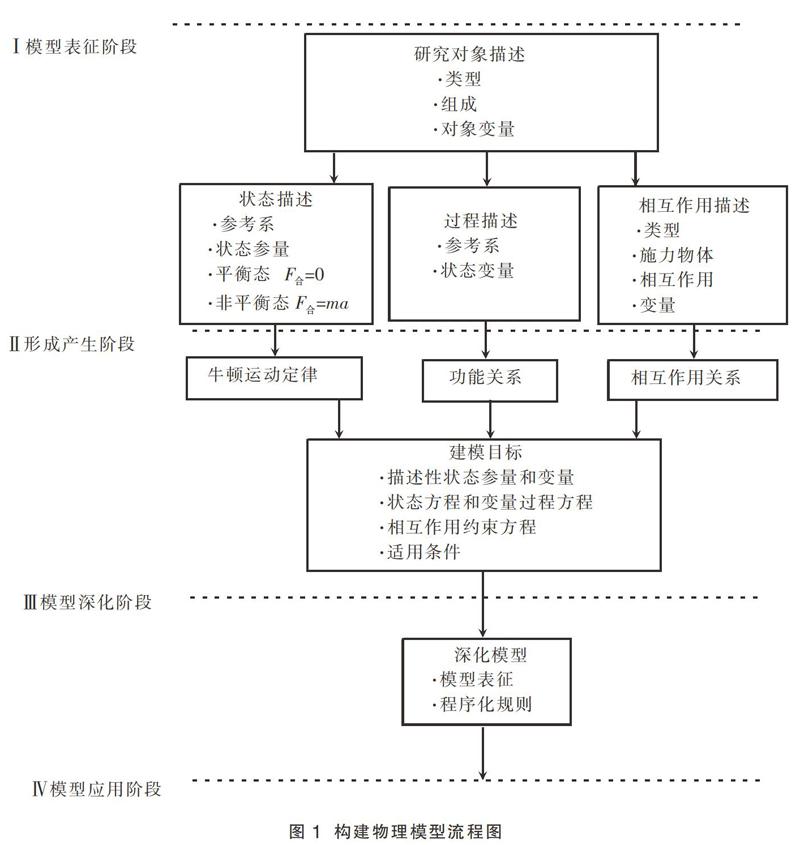

图1是构建物理过程的基本流程,指导学生建模时可适当参考。

构建物理模型流程图具体分析:

(1)模型的表征阶段

确定研究的对象,预设构建模型的类型,分析对应的状态:如平衡态和非平衡态;研究运动的过程:直线运动、平抛运动、圆周运动还是一般的曲线运动;同时兼顾相互作用对象之间的关联:如速度关联、加速度关联、位移关联和受力关联等。分析时可借助方程、数学关联表达式、示意图等来表征这些变量。

(2)模型形成阶段

正确运用运动学规律、牛顿运动定律、功能关系和能量守恒定律关系,通过这些表达式来反馈构建的过程。表达式通常有三种类型:状态表达式、过程表达式和相互作用的关联表达式。对于状态,无非是平衡态与非平衡态。是平衡态,则合外力一定等于零;是非平衡态,则合外力等于物体质量与加速度的乘积。而过程的表达式可以根据功能关系或者能量守恒定律来表示。相互作用关联表达式则是寻找受力关系、加速度关系、速度关系、位移关系等。

(3)模型深化阶段

引导学生辨别和分析不同的物理模型表征方式,体会构建物理模型的思维过程,分析模型包含的物理现象及概念和规律,深刻理解模型内涵。

(4)模型的应用阶段

运用不同的物理模型来解决相应的物理问题,例如,“电磁感应”中的力学模型、“电磁感应”中的电路模型、“电磁感应”中的能量模型、“电磁感应”中的图像模型等。建構模型,关注生活,服务于社会。

2 建构“电磁感应”知识物理模型

2.1 建构“电磁感应”中的动力学模型

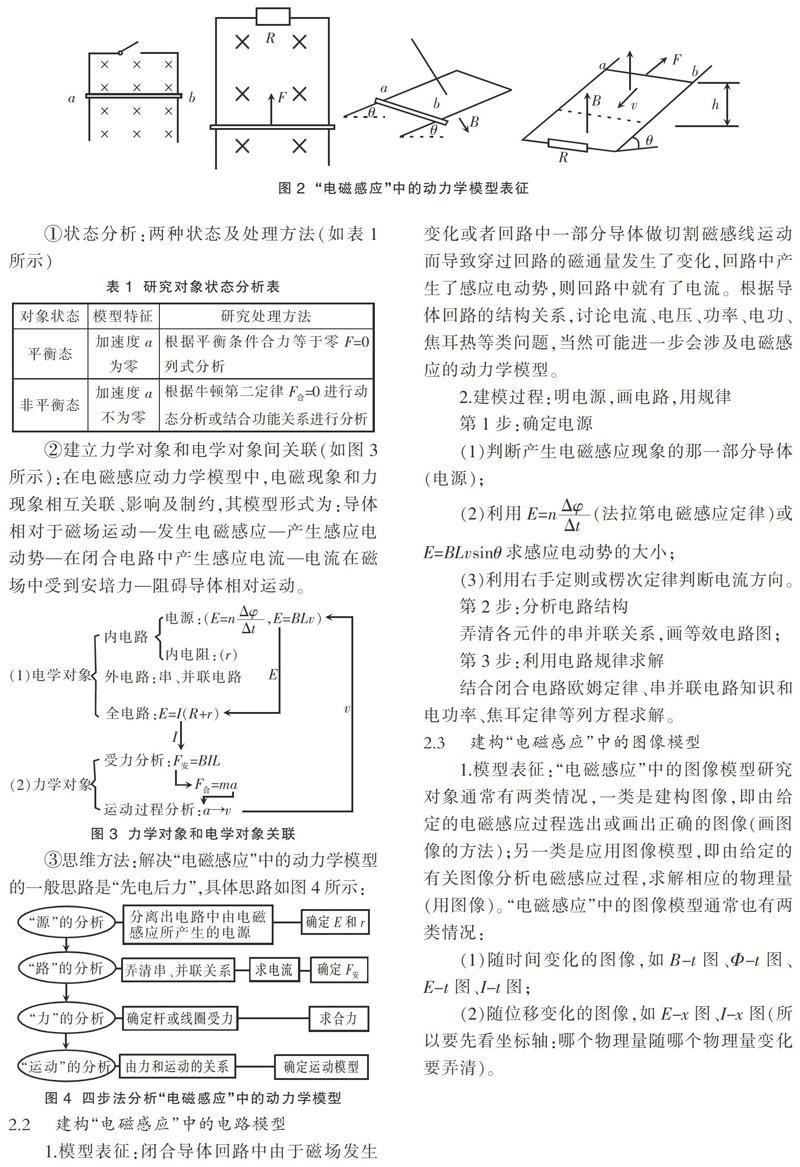

第一,模型表征

如图2所示,以图形“导轨+杆”形式呈现,研究的对象有电学对象和力学对象,通常力学对象是导体棒,而电学对象是导体棒与导轨构成的整个闭合回路。

第二,构建模型过程

构建这类模型的关键在于通过对力学对象的运动状态(例如,加速度的最大或最小、速度的最大或最小的一些临界状态)、运动过程和相互作用关联进行分析,完成建模的目标,即确立研究对象的状态方程、过程方程及相互作用的约束方程。

①状态分析:两种状态及处理方法(如表1所示)

②建立力学对象和电学对象间关联(如图3所示):在电磁感应动力学模型中,电磁现象和力现象相互关联、影响及制约,其模型形式为:导体相对于磁场运动—发生电磁感应—产生感应电动势—在闭合电路中产生感应电流—电流在磁场中受到安培力—阻碍导体相对运动。

③思维方法:解决“电磁感应”中的动力学模型的一般思路是“先电后力”,具体思路如图4所示:

2.2 建构“电磁感应”中的电路模型

1.模型表征:闭合导体回路中由于磁场发生变化或者回路中一部分导体做切割磁感线运动而导致穿过回路的磁通量发生了变化,回路中产生了感应电动势,则回路中就有了电流。根据导体回路的结构关系,讨论电流、电压、功率、电功、焦耳热等类问题,当然可能进一步会涉及电磁感应的动力学模型。

2.建模过程:明电源,画电路,用规律

第1步:确定电源

(1)判断产生电磁感应现象的那一部分导体(电源);

(2)利用E=n(法拉第电磁感应定律)或E=BLvsinθ求感应电动势的大小;

(3)利用右手定则或楞次定律判断电流方向。

第2步:分析电路结构

弄清各元件的串并联关系,画等效电路图;

第3步:利用电路规律求解

结合闭合电路欧姆定律、串并联电路知识和电功率、焦耳定律等列方程求解。

2.3 建构“电磁感应”中的图像模型

1.模型表征:“电磁感应”中的图像模型研究对象通常有两类情况,一类是建构图像,即由给定的电磁感应过程选出或画出正确的图像(画图像的方法);另一类是应用图像模型,即由给定的有关图像分析电磁感应过程,求解相应的物理量(用图像)。“电磁感应”中的图像模型通常也有两类情况:

(1)随时间变化的图像,如B-t图、Φ-t图、E-t图、I-t图;

(2)随位移变化的图像,如E-x图、I-x图(所以要先看坐标轴:哪个物理量随哪个物理量变化要弄清)。

2.建模过程:解决“电磁感应”中的图像模型的关键是,首先,明确图像坐标表示的物理量,确定各物理量的大小和方向是如何变化的;然后,分析判断导体回路中产生的感应电动势(电流)大小是否恒定,方向是否发生变化,即取决于穿过回路中的磁通量的变化是否均匀,如果磁通量的变化率是恒定的,则产生的感应电动势的大小和方向就恒定;最后,运用右手定则或楞次定律判断导体回路产生的感应电流的方向。具体建模过程为:

(1)明确图像的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者是E-t图还是I-t图等;

(2)分析电磁感应的具体过程;

(3)用右手定则或楞次定律确定各物理量的方向及对应关系;

(4)结合法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、牛顿运动定律等知识写出函数关系式;

(5)根据函数关系式,进行數学分析,如分析图像的斜率及截距等表示的物理意义;

(6)建构电磁感应图像或判断应用其图像。

3 理论内涵

弄清初始条件及正负方向的对应变化范围、所研究物理量的函数表达式、进出磁场的转折点等是解决此类问题的关键。

(1)运用三定则一定律(左手定则、安培定则、右手定则、楞次定律)和六公式:

(2)处理图像问题要做到“四明确、一理解”(如图5所示)

总之,物理模型是物理形象思维与抽象思维相统一的结果,加强物理模型的构建、识别和应用是提升高中生物理思维能力的重要途径。当学生头脑中存储的物理模型量多且清晰、深刻时,则遇到相应问题就能迅速将问题进行“肢解”,识别出问题中所包含的相应物理模型。因此,高中物理教学应注重有意识地加强物理模型的培养和训练,从而不断提升学生的物理思维能力。

参考文献:

[1]沈伟强.高中物理模型教学与学生批判性思维的培养 [J].太原教育学院学报, 2004,22(4):84-87.

[2]程红光.高中物理教学中的模型构建及其实践[D].武汉:华中师范大学硕士学位论文,2012.

[3]张倩.物理模型法浅析[J].沈阳教育学院报,1999(S1):412-413.

[4]赵严峰,张元敏.《物理学发展》教学与素质教育[J].天中学刊,1998(5):74-75.

[5]田世昆,胡卫平.物理思维论[M].南宁:广西教育出版社,1996.

[6]谭会.中学物理模型,教学设计的理论与实践研究[D].长春:东北师范大学硕士学位论文,2009.