党外人士参政影响因素分析

2018-08-10王霞杨芳邱佳娜

□王霞 杨芳 邱佳娜

一、研究基础与研究设计

(一)国内外文献综述

发挥党外人士的作用是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的必然要求,民主党派人士和无党派人士是我国政治生活中的重要力量。

有关党外人士参政影响因素的研究观点有:

第一,近年来党外人士参政议政取得了一定新成绩,但是中国共产党领导的多党合作机制的发展仍存在问题。陈喜庆在《无党派人士参政议政的特点与原则》一文指出我国无党派人士在参政议政中发挥了群体作用,其建言献策和反映社情民意的渠道也更加规范畅通,参政议政的领域不断拓展。[1]廖培青在《中国共产党领导的多党合作机制研究》一文中,通过分析我国多党合作的形成以及其遭到破坏、恢复和发展完善的过程,提出了我国的政治协商制度以及目前民主党派参政存在的问题。[2]

第二,民主的现代化理论认为经济发展会导致民主价值观的产生,从而促进民主制度的产生和巩固。韩冬临基于全国综合社会调查的数据,对公众的民主价值观进行研究发现,经济发展带来的职业转变与政治成熟是民主价值观产生和形成的重要因素。[3]危斯明、张云筝在经济学边际效用递减规律的基础上,提出了经济发展和民主进步关系曲线图。指出,随着一国经济的快速增长和人们收入不断增加,国内的政治氛围可能变浓,人们民主诉求的愿望也变得强烈,此时,经济增长会推动民主进步。[4]

第三,社会发育程度与政治民主存在一定的关系。杨明伟认为,政治过程的开放性使众多的社会力量和政治国家的力量相互交织而构成政治国家的政治行为,不断推动政治活动走向民主。[5]高春芽在运用社会结构分析方法,从经济发展和观念变迁的视角考察民主化的动力,论证了工业化和公民文化对民主转型的重大意义。[6]

西方学者对政治民主的研究,主要集中于社会、国家、政党之间关系的变化。卡茨和梅尔认为,西方学者对政党的研究长期以来形成了重视从政党与社会的关系这一视角来考察政党的传统。乔万尼·萨托利的《最新政党与政党制度》从比较的角度来研究政党,将政党进行经验性的数量分析,把政党分为竞争型的政党制度、无竞争的政党制度两方面。[7]迪韦尔热的《政党概论》提出选举制度的改革必然推动政治势力的重组,并导致政党体制的变迁,小选区对大政党有利,对小政党不利,最终会促成两党制的形成,而比例代表制则更有利于保护小党的利益,因此便会促成多党制的发展。[8]

(二)基本概念的界定

1.党外人士

“党外人士”这一称谓,最早是在新民主主义革命时期提出的。1940年3月6日,毛泽东在《抗日根据地的政权问题》中,第一次使用了“党外人士”的称谓。在抗日战争时期,除了“党外人士”,还使用了“爱国人士”、“民主人士”以及“爱国民主人士”等称谓。中共十一届三中全会后,“爱国人士”、“民主人士”、“爱国民主人士”等作为特定历史阶段的称谓,在中央文件和领导人的重要讲话中一般不再使用,用“党外人士”来称呼中共以外的社会各界人士。[9]但是“党外人士”具体是指哪部分人,没有做出明确的界定。本文的“党外人士”是指中国共产党以外的民主党派、无党派人士中具有广泛影响和广泛代表性的各界人士。[10]

2.参政

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。在《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》中明确提出:“民主党派参政的基本点是:参加国家政权,参与国家大政方针和领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针、政策、法律、法规的制订执行”。本文选取党外人士参加国家政权(即以党外人士在三大领导班子中任职的基本情况)这一基本点为基础进行研究。

(三)研究设计

1.研究假设

本文综合各位学者的观点及中国实际情况,分别从宏观和微观两方面提出以下几个假设:

假设一:经济发展影响党外人士在国家机关任职的数量,两者呈正相关关系。

假设二:社会开放程度影响党外人士在国家机关任职的数量,两者呈正相关关系。

假设三:党外人士在国家机关任职的数量与所属党派党员基数呈正相关。

假设四:性别对党外人士在国家机关任职有影响。

假设五:学历对党外人士在国家机关任职有影响。

假设六:个人任职经历对党外人士在国家机关任职有影响。

2.样本数据说明

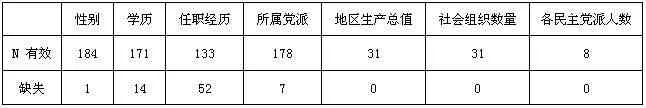

为了研究党外人士参政的影响因素,本文选取了全国31个主要城市(27个省会城市和4个直辖市)在三大领导班子中任职的党外人士为研究对象,调查样本来自各城市人大、政府、政协官网。本文收集的数据资料分别有:31个城市2015年地区生产总值,31个城市民政局登记在册的社会组织数,八大民主党派全国人数,31个城市三大领导班子中任职的党外人士简历185份进行SPSS统计分析。样本缺失情况如表1所示。

表1 样本缺失情况表

开放社会是政治多元的社会,政府容许并接受民间的批评,政府行为透明,是一个分权社会而不是集权社会。本文选取社会参与中社会组织的数量为研究数据。

国内生产总值(GDP=Gross Domestic Product)是指一个国家或者地区所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值。

二、宏观层面因素对党外人士参政的影响

宏观层面主要从地方经济发展状况、社会开放程度、党派党员基数这三方面入手,通过SPSS中两变量相关分析模型分析其对党外人士参政的影响。

(一)地方经济发展对党外人士参政的影响

地方经济对党外人士参政的影响,本部分通过两变量相关分析的方法进行检验。从表2可以看出,党外人士参政受到地方经济发展显著性的正影响(P=0.577〉0),且两变量在0.01水平上显著相关。说明地方经济越发达,党外人士参加到国家政权的人数越多。所以研究假设一:经济发展影响党外人士在国家机关任职的数量,两者呈正相关关系这一说法是成立的。

表2 地方经济发展与党外人士任职数量的相关性

正如亨廷顿所说,在社会与经济之间存在少有的密切关系——经济发展会导致民主化。[11]经济的发展为党外人士参政提供了宽广的舞台,拥有不同知识、不同技术、不同经验的党外人士都能参与到社会发展各方面。其次,随着经济的不断发展,大众传媒对于国家事务的传播也更快捷方便,谈论“国家事务”和点评政府作为成为人们茶余饭后的聊天内容。

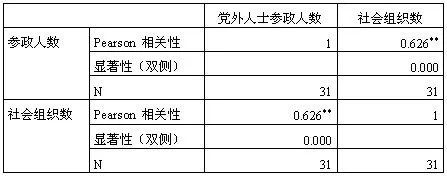

(二)社会开放程度对党外人士参政的影响

社会开放程度对党外人士参政的影响,本部分采用各城市在民政局登记的社会组织数量来说明社会开放的程度,并通过SPSS两变量相关分析的方法进行检验。从表3可以看出,党外人士参与到国家政权的人数与社会开放程度呈显著性的正相关关系(P=0.626〉0),且两变量在0.01水平上显著相关。说明社会开放程度越大,党外人士参与到国家政权的人数越多。因此,可以接受假设二:社会开放程度影响党外人士在国家机关任职的数量,两者呈正相关关系这一说法。

表3 社会开放程度与党外人士任职数量的相关性

一个城市的开放程度某种程度上代表着该城市的民主化程度。随着城市的开放程度越高,社会民众讨论政治、参与政治的现象也就越多。另一方面,党和政府为了打造其民主形象,加强其执政威信,也会积极吸纳党外知识分子及各界精英的建议,完善政治制度,其中最为突出的就是坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,更多地吸收党外人士参与到国家政权中。

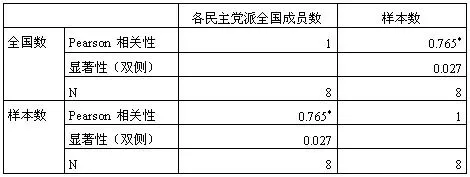

(三)党派党员基数对党外人士参政的影响

随着经济的发展,我国八大民主党派队伍也不断壮大,截至2015年4月,我国八大民主党派成员数量均突破10万人(除致公党和台盟外)。其中,中国民主同盟(民盟)成员数最多,共有成员25.3万余人;其次是中国民主建国会(民建),截至2014年6月底,会员共有15.4万余人;中国民主促进会(民进)在全国会员总数为13.3万余人;中国国民党革命委员会(民革)共有党员达到11万余人。中国农工民主党(农工党)在全国有党员共13.8万余人;中国致公党(致公党)有党员4万余人;九三学社共有社员14.5万余人;成员最少的是台湾民主自治同盟(台盟),现有成员2800多人。[12]

本文样本数据中,全国31个主要大城市三大领导班子中任职的党外人士所属党派分布如表4所示,全国31个主要大城市三大领导班子中任职的党外人士共185人,所属党派这一统计量中,剔除缺失信息7份,得到有效数据178份。其中,参加了民主党派的共有149人,占83.2%(在参加了民主党派的成员中,九三学社成员最多,占18.2%,其次是民进成员,占16.8%,排第三的是民盟成员,占16.1%);无党派人士共25名,占14%;宗教人士4名,占2.2%,且主要分布于宗教盛行的城市,如拉萨、乌鲁木齐。由此可以说明,党外人士中参加了民主党派的成员较无党派人士更为容易进入到三大领导班子任职。

值得关注的是,在参加了民主党派的成员中,双党派(加入2个党派的)成员有5名,多数是先加入民主党派后加入中国共产党。但有一例较为特殊,时任北京市人大常委副主任李昭玲,中国共产党党员,于2006年5月加入致公党。这种情况并不常见,一般情况下,双党籍者一般是先加入民主党派,而后再加入共产党。但特殊情况下,为了满足政治结构的多样性,也会有李昭玲这样先加入中国共产党后加入民主党派的情况。

表4 三大领导班子任职的党外人士所属党派分布

民主党派党员基数对民主党派成员参政的影响,本部分通过两变量相关分析的方法进行检验。从表5可以看出,民主党派人士参政数量与所属民主党派党员基数呈显著性的正相关关系(P=0.765〉0),且两变量在0.05水平上显著相关。说明党派成员基数越大,该党派参政的成员越多。因此,研究假设三:党外人士在国家机关任职的数量与所属党派党员基数呈正相关这一说法是成立的。

表5 党派党员基数与民主党派党员任职数量的相关性

三、微观层面因素对党外人士参政的影响

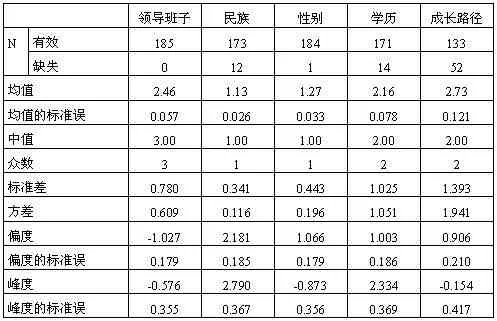

在我国31个主要城市三大领导班子中任职的党外人士共有185人,共收集到简历185份,但仍有部分信息缺失。其中,“所属领导班子”这一统计量有效信息为185份;“民族”这一统计量缺失12份,有效信息173份;“性别”这一统计量缺失1份,有效信息184份;“学历”这一统计量缺失14份,有效信息171份;“成长路径”这一统计量缺失52份,有效信息133份。

表6 三大领导班子任职的党外人士情况描述统计量

依据185份样本的SPSS分析结果,得知参与三大领导班子任职的党外人士中,主要分布在政协组织、汉族居多、男性居多、学历主要是硕士研究生,说明参与三大领导班子任职的党外人士需有较高文化水平。

(一)性别对党外人士参政的影响

如图2所示,当前参加到三大领导班子中任职的党外人士总人数中男女比例结构,男性党外人士有135名,占总人数的73%;而女性人数则只有49名,占总人数的27%。

图1 三大领导班子中任职的男女比例

在职场中,男女比例失衡的现象普遍存在,研究发现我国党外人士参与到政权组织任职也不例外。在中国的传统观念里,男性和女性具有自己不同的分工。男性在一个家庭里充当着赚钱养家的角色,而女性则是持家教子的角色,她们更倾向于稳定的生活。因此,在工作中男性要比女性更容易获得晋升的机会,男性成为领导干部的人数比女性多。

(二)学历对党外人士参政的影响

参加到三大领导班子中任职的185名党外人士中,“学历”有效信息171份。其中高中及以下学历的有5人,占2.9%;大专学历人员4人,占2.3%;本科学历53人,占30.5%;占有最大份额的硕士研究生学历人数有56人,占总人数的32.2%,博士研究生学历的有52人,占29.9%。从中不难看出,在三大领导班子中任职的党外人士人员中,接受过高等教育或高等职业教育的人员共有94.9%,其中高学历人群(硕士,博士)占62.1%,说明能够参与到国家政权中任职的党外人士要具有较高的文化素质和文化水平。

图2 三大领导班子任职的党外人士学历统计

学习对个人的人生观、价值观、世界观会产生巨大的影响。通常来说,一个人的学历越高他的视野就越开阔,另外,能否取得更高的学历与个人智商层次的高低也有着很大的联系。正因为这样在事业上更成功的人士往往也是学历更高的一批人。其次,高学历的人基于其丰富的学识、开阔的眼界,往往能在工作中提出切实可行的重要建议或者较为中肯的批评意见,这无形中为其参与到国家政权中提供了重要前提。

(三)任职经历对党外人士参政的影响

在31个城市三大领导班子中任职的185名党外人士中,“任职经历”这一统计量剔除信息缺失、信息不全的简历52份,得到有效简历133份。从任职经历看来,党外人士成长的路径主要有六类:从学校毕业直接到国家机关、从教育系统到国家机关、从企事业单位到国家机关、从科研部门到国家机关、从医疗系统到国家机关、从宗教系统到国家机关。

表7 三大领导班子任职的党外人士参政的成长路径

路径一:学校毕业后直接到国家机关。在这133名党外人士中,有19名是毕业后直接进入国家机关工作的,占14.3%(见表7)。经过研究,笔者发现这19名干部有绝大部分是五六十年代出生的,且在1978年以前都曾当过知青或者在工厂或建设兵团工作过,1978年后再上大学。大学毕业后直接分配到国家机关工作,在该单位从初级职务慢慢晋升到厅局级副职后进入三大领导班子任职。

路径二:从教育系统到国家机关。在这133名党外人士中,有62名来自教育系统,且绝大部分来自高校。从教育系统进入到国家机关的党外人士,在学校任职期间一般已经获得较高的职称或者行政职务,而后再调到国家机关担任领导职务。其中,60名来自高校的党外人士干部中,在调入国家机关工作之前,他们一般担任学院副教授、教授、学院院长、校教务处处长、大学副校长、校长。通过资料分析结果显示,从教育系统到国家机关这一路径是党外人士参政的主要成长路径,占46.6%(见表7),说明高等院校任职经历是党外人士参政的最主要也是最重要的路径。

路径三:从企事业单位到国家机关。企事业单位也是党外人士参政的重要成长路径之一,133名党外人士干部中有18名来自企事业单位,占13.5%(见表7),他们大部分来自大型公司企业,其中多数来自公司管理层,比如现任南京市政协副主席,曾任中国石化集团南京化学工业有限公司副总经理的殷云飞;也有小部分来自事业单位,如建设工程质量监督站等。

路径四:从科研部门到国家机关。133名党外人士干部有14名来自科研部门,占总人数的10.5%(见表7),基本都是在研究所或者研究设计院任职。经笔者研究发现,从科研部门调入国家机关任职的党外人士有57.2%来自九三学社,这与九三学社成员都以科学技术界高、中级知识分子为主有较大关系;另外,这些党外人士全部都于1951—1965年这15年间出生,说明从科研部门入国家机关任职的党外人士基本都是中高级知识分子,学历起点水平比较高。

路径五:从医疗系统到国家机关。133名党外人士干部有13名来自医疗系统,占9.8%(见表7)。通过笔者分析发现,来自医疗系统的13名党外人士干部中,高学历人群(硕士、博士)占61.5%,拥有海外学习经历的占38.5%,说明从医疗系统到国家机关路径同科研部门路径一样,这些调入国家机关任职的党外人士都具有较高学历,且在医疗行业领域有较高权威。

路径六:从宗教系统到国家机关。已在三大领导班子任职的党外人士中,也有7名来自宗教部门,主要分布于西北内陆少数民族聚居城市,如拉萨、乌鲁木齐、银川等。经研究发现,这7名干部基本都是宗教人士,且学历较低,基本都是专科及以下学历。他们最大的共同点就是从管理宗教事务开始,后来担任宗教协会负责人,最后进入政协组织,负责民族与宗教工作。

四、结论

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国必须始终坚持的基本政治制度。党外人士是多党合作的一个重要组成部分,是我国走向民主、富强、文明的一支重要政治力量。本文将定性与定量相结合,通过对党外人士参政的发展历程和现状进行整理分析,从经济、社会开放程度、党派党员基数、性别、学历、任职经历六个维度分析了影响党外人士参政的因素。

通过两变量相关分析模型的检验,研究证实城市经济发展状况、社会开放程度、党派党员基数这三个指标均和党外人士在国家机关任职的数量呈正相关关系,即城市经济发展水平越高、社会开放程度越大,党外人士参与到国家机关任职的数量就越多;民主党派成员越多,该党派参与到国家机关任职的成员数就越多。

从党外人士个人层面来说,男性目前在我国三大领导班子中任职的比例占绝大多数。另外,在三大领导班子中任职的党外人士人员中,接受过高等教育或高等职业教育的人员占有94.9%,高学历人群(硕士,博士)占60%。从党外人士的任职经历看,党外人士成长的路径主要有六类:从学校毕业直接到国家机关、从教育系统到国家机关、从企事业单位到国家机关、从科研部门到国家机关、从医疗系统到国家机关、从宗教系统到国家机关。其中,46.6%的党外人士都是通过教育系统进而进入国家机关任职的,说明高等院校工作经历是党外人士进入三大领导班子的最主要也是最重要的路径之一。

随着经济的发展和社会开放度的增加,党外人士参加到国家机关任职的人数会越来越多。但对于目前经济欠发达地区和社会开放度较低的地区,笔者建议,今后应加强对这些地区的党外干部和女性党外干部的培养,注重干部来源的多元化,保证民主党派成员和无党派人士在各级人大、政府、政协组织中占有适当比例,以更好地推动我国多党合作制度的发展。