我还年轻 我还年轻

2018-08-09莫蒂

莫蒂

狄更斯年近半百时写了一部長篇小说,名叫《远大前程》,讲述一名在英国乡下跟着铁匠长大的孤儿,受到资助后去伦敦成为上等人的跌宕起落。一百多年后,一位墨西哥导演应20世纪福克斯电影公司的邀请。对其进行了好莱坞式的改编,故事发生的地点变成了佛罗里达海岸,日复一日做着渔夫的主人公闲暇喜爱画画,一次偶然机会他得以前往纽约开个人画展,从此才华被众人知晓,化身艺术家。

命运改写的故事无论发生在哪个时空,总能叫人激动,人们喜闻乐见轨迹转变,尤其当主角们年轻而平凡。看完这部电影的第二天,我在北京郊区的节目录制地采访了《明日之子》节目的几位选手。他们来自不同的地方,年龄相仿。多数正在读大学,有的还不到20岁,节目播到第五期后。各人的微博粉丝普遍涨到了六位数。

见到他们之前,我对这群风头正劲的年轻人多少有些戏剧性的期待。他们大概会津津乐道成名前的狂热执着,如何埋头卖力做音乐。等待厚积薄发,如今被发现,是理所当然;或者毫不遮掩走红后的得意欣喜,生活如何天翻地转,抓住机会发表豪语壮言,这样的年纪,多张扬,都可以原谅;至少,总得有些身处风暴的慌乱无措。热情足矣,无需理性。

然而,都没有。台风眼平静得让人难以置信,他们不约而同地强调“踏实”。流露出一股难得的自省,对浮躁与膨胀保持警惕。不愿与天赋扯上关系;听到肯定的评价会开心,但建议与批评更能令他们冷静。“这样的声音更有营养,更有记下来的必要”;野心与决心也生长得缓慢,甚至连比赛最核心的竞争底色都被淡化,没有人信誓旦旦地表示要拿到怎样的名次,取得怎样的成就,未来是否一直走这条路?不清楚。但谁知道呢。青春动人,也许正是因为拥有无限可能。

机会

几个月前。四川音乐学院的大一学生邓典在学校对面的琴行与节目组导演见面,当时他正在酒吧街驻唱,经人推荐,骑着单车便过去了。

对同样在成都读大学的尹清而言,机会来得同样偶然。去长沙面试之前,他和乐队成员还在忙于应付三餐。这是一支技能丰富的乐队,鼓手尹清与负责节奏的团员都来自室内设计专业,主唱学汽修,主音修电脑。大二放假时。大家都不想同老家,便各自打些零工贴补训练开支,常常吃了上顿没下顿。尹清的赚钱方式是开直播,他在抖音上发布的打鼓视频被节目组的选角导演发现,对方觉得他气质跟别人不太一样。不单单像个鼓手,便私信问他。你会唱歌吗?他一度以为是传销骗子,最终在朋友的陪伴下忐忑赴约。

在另一端的台湾,两名年轻人也在犹豫。台湾大学的大三学生许含光仍在休学状态。两年前他做出了第一张个人专辑,经纪公司本打算随后带他参加节目,顺势宣传。不料节目中途停了,发片计划也一再延后。直到去年年底才顺利发出。在消息确定前的半年时间。他每天在出租屋里醒来就哭,靠电影排遣。他从不看电视节目,遭遇发片波折后越发抗拒,这次最终在公司的一再说服下才答应参加。

台北大学英文系的蔡维泽考虑的问题更加实际。比如学业,以及和乐队团员的远程沟通,受到节目组邀请后。他看了许多内地的偶像类节目。除了考虑北京的天气与食物能不能善待一个异乡人外,他也设想了很多次,自己在这个节目中到底有没有胜算,“毕竟没有人会想要打一场必败的仗,是吧?”

目标

参加节目录制两个月后,蔡维泽感觉像过了十年。虽然这里吃的不错,睡的不错,但他还是不习惯一个人在外的感觉。他声音低沉,厚嘴唇,单眼皮,比起回答问题似乎更习惯沉默,一以贯之屏幕上的酷。他在节日中第一次露出笑容,是和团员们视频通话的时候,乐团一共四个人。取名“傻子与白痴”,大学期间一起演出了三十多场。每次上台前都有不同的舞步和口号为彼此打气,

适应一个人表演成了难题,但不至令他放弃。对于此行目的,他想得清晰。“基本上大家都是同一个目标,就是要有知名度,因为你说你玩儿音乐你可以在家里玩儿,那如果让你参加一个这么有资本、宣传度这么大的机会,我觉得就是分享自己的作品,让更多的人知道。”

不同于蔡维泽的冷酷外形,许含光笑语盈盈,他挣扎一番最终决定参加节目也是为了“让大家听到我的音乐”,“名次不重要,因为我觉得音乐这种事情不能拿来比较。第一名的音乐不一定会比第一轮就被淘汰的人好,重点是我们有没有让更多人听到。”

许含光爱写诗,并常常改编成歌词。他的第一张专辑名叫“暖暖”(与他的名字共同源自崔瑗的《座右铭》一诗,“在涅贵不缁,暧暧有含光”),其中有一首《树屋》深得选手黄翔麒的喜爱,“听完我跟他说我要remix那首歌。因为我很少remix别人的歌”。

为了此行录制节日。黄翔麒带了二十多顶帽子和十本书,包括聂鲁达、叶青、顾城、北岛、舒婷、海子的诗集。他是目前节日中唯一的说唱选手,爱读诗是因为“这种语言模式很好,很有趣。而且其实说唱也是基于诗歌转化成的一种元素”。

他坚持每天在微博上推一段诗。并在长文中呼吁粉丝们“平时多看书,广听音乐。认真思考不同的文字形式不同的曲风都有什么独到之处可以学习”。他选择明日之子最根本的目的,是“想让大众更加尊重音乐创作和我所热爱的文化,我想真的能用我的作品和审美影响到一个人。不需要多,真的只要一个人被发自内心地影响到就够了。”

逐一采访后,选手们的回答高度一致。所有人都仅仅是希望被更多人听到声音,那么,他们希望被听到的,被了解的,试图传递的,究竟是什么呢?

创作

黄翔麒第一次接触嘻哈。是小学六年级去加拿大做交换生,寄宿家庭的哥哥给他放B.O.B的代表作。之后高中去底特律的黑人学校读书,大学在洛杉矶,逐渐深入了解嘻哈文化。一开始他被节奏与押韵、双关等语言模式所吸引。到后来他试着关注音乐的内容。“我觉得音乐就应该是关注自我的。我会听他们到底想表达什么,听他们批判的是什么,他们在反思什么。然后我也会去反思。”

这几年被誉为说唱三巨头之一的J.Cole给了他写词的启发。“他有一首歌是讲跟奥巴马见面,讨论种族歧视的问题与黑人的处境。然后我也会去反思,虽然我不是黑人,我也没有存在黑人白人之分,但是我会去反思如果是我会怎么样。我会站在一个局外人的角度来看这件事情。”

带着这种态度,从去年开始。他寫了上千首词,关于回国所见的流浪汉、得抑郁症的身边人以及一些新闻事件。他为眼见之人事发声,在他看来,嘻哈最重要的是包容与理解,“虽然有battle和diss这两个东西存在这个文化里面,但是它的本意是为了防止当面的物理的,甚至暴力的行为,所以才会有音乐上的对抗。就是为了和平才有的这个东西,而不是为了骂人。”

舞台上的黄翔麒从不怯生。始终呈现出一种非常硬核的表演风格,他压低声音,近乎怒吼,肢体语言也十分狂放。有乐评人认为。《明日之子》这一季的口号“带领、冲撞、正流行”放在他身上再适合不过。但眼前的他,瘦弱,羞涩,解读中带着让人意外的温和,“我觉得冲撞不应该是强烈的,而应该是长久的。就轻轻点一下,那种冲撞,点的时间久了它就会懂。”

录制期间。他依然坚持写词,在他的鼓舞下。从未创作过歌曲的邓典也开始对此重视并进行尝试。高中时期,邓典最大的消遣爱好是在宿舍偷偷听MP3。课余时间常常坐在座位上哼唱英文歌。但高三下半学期学音乐,也只是因为“艺术生的分数线要低一些”。“我一直对自己很爱唱歌这个东西觉悟得很慢,考上川音后也不够确定,只是每天唱一唱老师布置的作业,自己再多学点新歌。来了之后,对音乐的态度才更端正。”

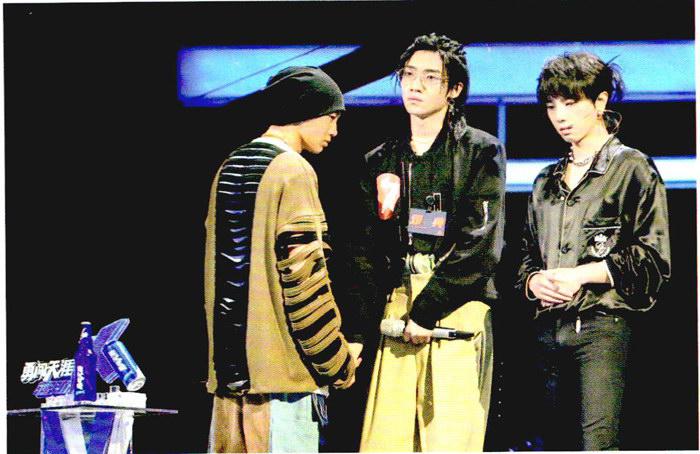

选手董翔麒(左)、邓典(中)与导师华晨宇(右)

此前,他想着在镜头前不过是为了展示自我。受权志龙影响,他打扮独特。衣柜里2/3都是从淘宝上挑来的颜色鲜艳、剪裁夸张的复古女装,“没有原创并不觉得会怎么样”。但是来节目后,“我就觉得身为一个歌手,你如果想让别人明白你每天在想的是什么,你就得拿出一首作品。如果在万千世界没有一首可以替你发声的作品,那你就自己去做。你就可以理直气壮地告诉别人,我想要的音乐就是这样的。”他从日常生活练手,“比如说我今天看到了什么,引发了一段想法,然后就记下来。”

在这个年纪。要想听到系统的创作理念大概不太现实,创作更多是被赋予随性的色彩。许含光从高中开始写歌,他每晚坚持外出散步,沿途所见的树、花,都会写在笔下。“把每一片树叶当作一个独立的生命体的时候,那个力量一大片,你看到很多很多。没有办法去形容那个强烈的震撼。我也喜欢看海,每一丝的海浪都是独立的,看到那么庞大的东西,心就会很平静。脑子里那些忧愁,在它面前就微不足道。”

他习惯一个人创作,想吃就吃想睡就睡,缘分到了,就会写出来。上一期节目被要求在排练厅写,他觉得脑子舒展不开,被困住。内心十分憔悴的一个下午,他离开排练厅去阳台透气,闭上眼睛深呼吸,突然看到一道黑色的飞影划过天际,“直觉在我耳边说,就是这个,这是你要写的东西。”《黑鸟》这首歌的题材便定了下来。

每当被问“你这首歌在写什么”,许含光最爱引用一位主唱的回答,“我就是不知道我在想什么,所以我才写这首歌。”他对此深有同感,“创作对我来讲就是这样,它是一个出口,是我理解事情的一个途径,因为我不知道什么,我才去写它。”

碰撞

对许含光而言,这趟录制节目不亚于旅途,他很快适应了异地,喜欢上了在台湾没吃过的麻辣小龙虾,开始戴口罩,下载了检测空气质量的APP,不时关注北京排第几。“我觉得来这个节目就很像夏令营,大家都喜欢音乐,彼此交流。而且每个人听的背景不一样,理解音乐的方式不一样,在这边其实碰撞出蛮多东西。不止是我。我相信对其他的音乐人也是。”

英国后摇、丹麦说唱、日本重金属、内地民谣……各种音乐风格在此交汇融合,在黄翔麒看来,“对彼此创作的帮助肯定是有。但是最主要消化的时间不长,我现在还不清楚。从交流的角度出发,我们都是创作者,都是音乐人。我们互相承认对方的作品,那就够了。”

在节目设置的推动下,这种交流逐渐有了实质性的成果。在上一期节目中,选手们两两一组合力创作,屏幕中寡言的蔡维泽赛后发表长微博。“因节目效果需求(也算是种缘分啦),我们(他与曾育茗)组成了一个队伍,一起经历了一些写歌到天亮的晚上。经历了几顿很好吃的晚餐,经历了几条他不敢一个人走硬要拉着我袖子的夜路。我觉得缘分不容易吧,从而试到一起在北京的某个荒郊僻壤生活了一个月,从离开学校到参加节目,从我每天躲避人群的状态中,等到一个与我个性大相迳庭,却愿意对我敞开心房的人,也愿意等我敞开心房的人。”

通过不同的组合碰撞,这群年轻人逐渐成了彼此的力量。在文兆杰被淘汰后,多名选手在微博上替他拉票。一天之内票数增加了上千万,最终拿到了唯二的复活名额。他们更在意能否同行,至于这条路最终走向何方,反倒显得没那么重要。

对于是否会将音乐作为未来发展方向,他们再次默契地表示待定。蔡维泽在补习班做过一年的兼职英语老师。在学校导演过七十多人的舞台剧,对成为舞台剧演员很感兴趣;赞翔麒正在学时装产业商业学,“音乐是一定会继续做的,但是不一定只是把自己定义成一个音乐人,可能更偏商人”;许含光想做的事更多,“因为创作就是在表达东西,我可能专辑发个两张,再去拍电影,或者去演剧场。都有可能。现阶段我想表达我的方式是音乐这个题材,可是以后的事情就不好说,但是创作是一辈子都会”;尹清对所选的室内设计专业并不太喜欢,他把心思更多花在一对一教四五岁的小朋友打鼓上,“自己的事业又是爱好,收入也挺可观,这样挺好的,就是生活了吧。”

“节目结束后回去还教吗?”

保持悬念是这个阶段的特权,最新一期节目中,尹清和另一名选手邱虹凯翻唱了老王乐队的《我还年轻,我还年轻》——

“在这个世界里,我们寻找着梦想。你问我梦想在哪里,我还年轻。

你还年轻。

他还年轻。”