野生露珠杜鹃林不同分解层的土壤化感潜力

2018-08-09李朝婵钱沉鱼全文选唐凤华

李朝婵,钱沉鱼,全文选,*,唐凤华,欧 静

1 贵州师范大学贵州省山地环境保护重点实验室,贵阳 550001 2 中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室,贵阳 550018 3 贵州大学林学院,贵阳 550025

化感作用(Allelopathy)是影响森林天然更新的重要因子,植物群落天然更新与其化感作用存在密切联系[1- 2],土壤层中的化感物质对土壤环境和林木生长具有重要影响[3]。植物通过化感作用对其他植物(包括同一物种的其他个体)产生作用,增强本物种对其他物种的竞争力或自身对其他个体的竞争力,具有调节种群结构的作用[4- 5]。植物之间的化感作用是当前化学生态学研究的热点,它通过向环境中释放化学物质,从而促进或抑制林冠层下及周围植物的生长和发育[6- 9]。

在野生杜鹃群落的化感作用研究中,极大杜鹃(Rhododendronmaximum)土壤化感物质抑制幼苗生长[10],其枯枝落叶浸提液对种子萌发、幼苗根生长的抑制作用[11],台湾杜鹃(Rhododendronformosanum)对土壤微生物具有化感作用[12- 13]。化感作用在其他植物群落中也有相应的表现,由于优势树种产生的化感物质不断积累而影响林下植被的生长[14- 16]。周艳等通过对杜鹃枯落叶浸提液对种子萌发和幼苗生长具有抑制作用[17],李朝婵等分析探讨了杜鹃群落林内气体中的化感物质成分[18]。

在百里杜鹃国家级森林公园内,野生杜鹃群落内有性繁殖及天然更新均出现严重的障碍,幼龄种群缺失严重,形成巨大的可持续发展问题[18- 19]。因此,如何通过深入研究化感作用对群落天然更新的影响,采取人为措施降低化感作用的干扰促进群落内的实生苗更新,是一个亟待研究的课题。本文通过对杜鹃群落土壤化感物质的研究,探明并比较不同土壤层浸提物的化学组成及含量差异,从机理上研究野生杜鹃的自毒作用,揭示化感自毒作用在群落中的自然化学调控机理,明确群落天然更新障碍问题,在理论上和实践上都具有重要的参考价值及科学意义。

1 材料与方法

1.1 样地设置与调查

百里杜鹃国家级森林公园位于贵州西北部黔西县和大方县交界处(105°50′16″—106°04′57″E, 27°10′07″—27°17′55″N),海拔1060—2121 m,年均相对湿度为84%。小气候温凉湿润,年平均积温4200℃,最冷月(1月)均温为2℃,最热月(7月)均温21℃。年降水量1000—1100 mm,春夏降水量占70%,水热同季。在研究区百里杜鹃国家森林公园内选择3个典型的野生露珠杜鹃(RhododendronirroratumFranch)群落样地,每个样地采集3个样点的枯枝落叶层(L层)、腐殖质层(H层)和土壤表层(S层)样品分别混合。具体方法为:每个样点挖取土壤剖面取样品,分样点进行土样混合。每个土壤取3个不同层次,每层平行3次取样,共计27个样品。然后将样品自然晾干,用粉碎机研磨,4 ℃下保存,供测试分析。

1.2 浸提液的制备与发芽试验

分别将L层、H层和S层样品研碎,按1 g/3 mL的比例加入蒸馏水,常温浸泡48 h,用灭菌纱布过滤后得到浸提液,保存于4℃冰箱中备用。选择颗粒饱满、大小均匀的当年生露珠杜鹃种子,用0.2%的高锰酸钾溶液消毒3—5 min,然后用无菌蒸馏水冲洗3—5次至洗净,在人工气候培养箱中进行发芽试验。发芽试验参照文献方法并加以改进[12],具体为在发芽盒中分别铺满粉碎后L层、H层、S层样品作为基质,对照采用双层滤纸作为基质,处理组分别用提取的浸提液进行喷洒,对照用蒸馏水进行喷洒。在10 d和30 d时统计发芽情况。发芽率(GR)=发芽种子数/供试种子总数×100%。化感效应指数(response index,RI)=1-C/T(T≥C) 或RI=T/C-1(T

1.3 化感物质的测定

1.3.1 仪器与检测

气质联谱仪(美国Agilent,7890A-5975C,带CTC多功能自动进样器);三氯甲烷(色谱级TEDIA)、甲醇(色谱纯TEDIA)、吡啶(色谱纯TEDIA)、内标己二酸(纯度≥99.5%,Sigma-Aldrich)、甲氧胺盐酸盐(Sigma-Aldrich)、N-甲基-N-三甲基硅烷基三氟乙酰胺(MSTFA)(Sigma-Aldrich)等化学试剂及标准品。样品处理方法参照文献[21],离心后取上清液用GC-MS检测。

1.3.2 检测条件

GC条件:色谱柱:HP-5 MS(60 m × 250 μm × 0.25 μm)毛细管色谱柱,进样口温度:280℃;进样量:1 μL;分流比:10∶1;柱流速:1.0 mL/min;升温程序:60℃ 保持4 min,然后以 5℃/min 升到 280℃ 保持 5 min。

质谱条件:离子源温度:230℃,四级杆温度:150℃;电离能:70eV,传输线温度:280℃,全扫描质量数范围 35—600 aum,溶剂延迟:15.00 min;采集模式:全扫描(Scan)采集。MS谱库:NIST08库和Willy08库。

1.4 数据处理

对总离子流图中的各峰经质谱计算机数据系统检索及核对Nist08和Wiley08标准质谱图,确定各化学成分,用内标法法测定各物质的含量。采用SPSS 17.0统计软件进行单因素方差分析和LSD多重比较,采用R统计软件和Origin软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 不同土壤层浸提液对杜鹃种子萌发的化感自毒效应

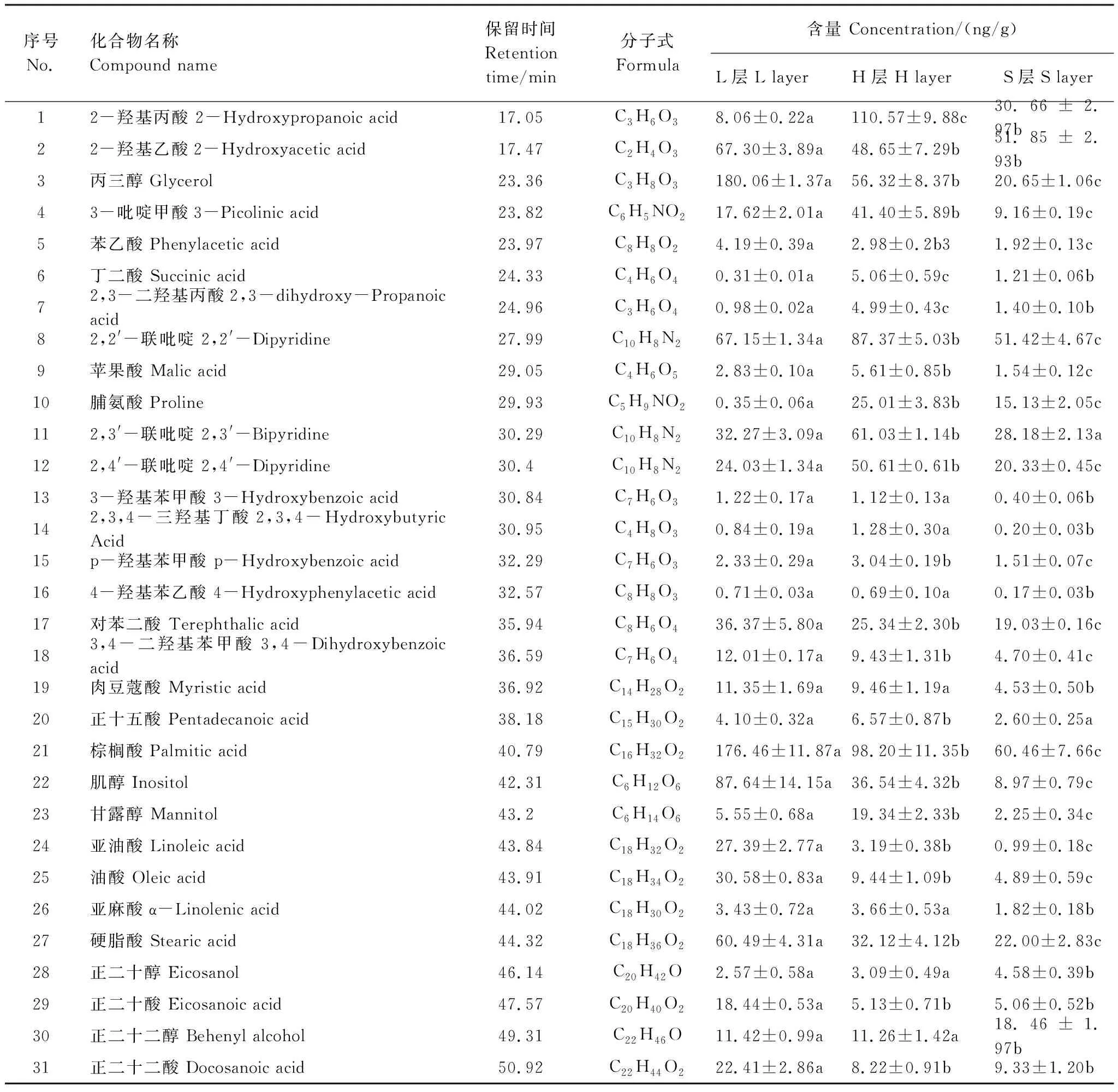

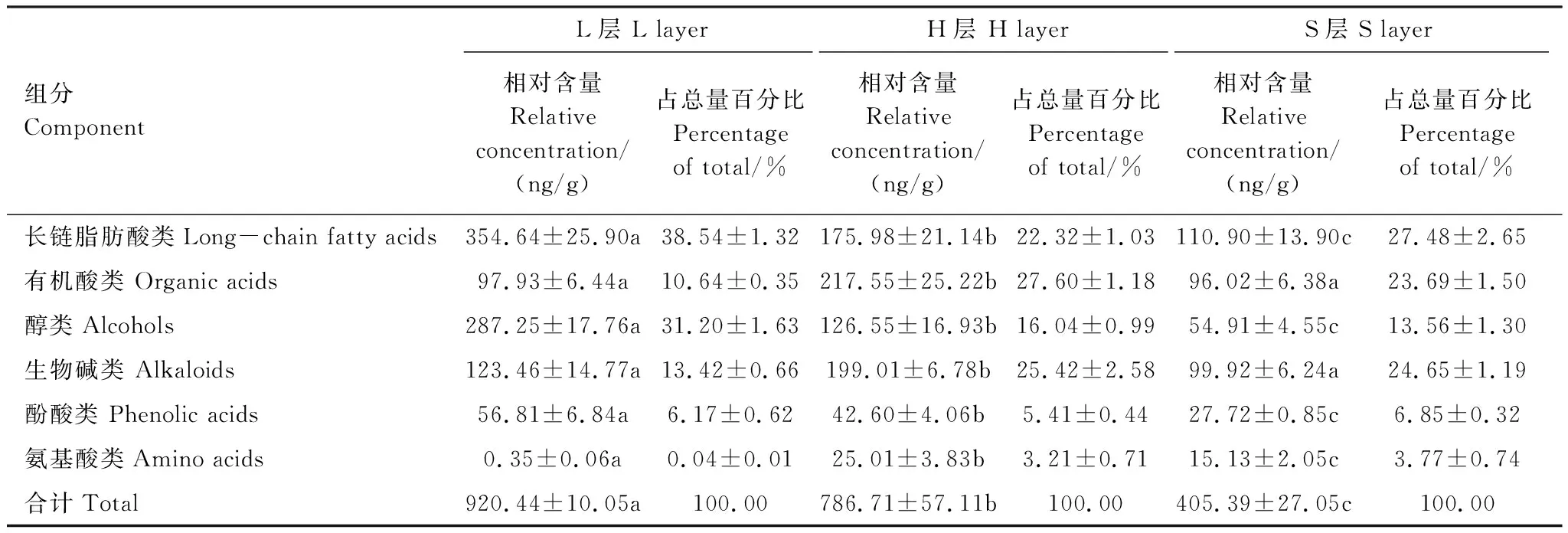

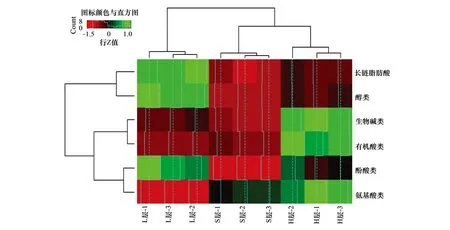

如表1所示,10 d时,L层和H层浸提液处理的种子的发芽势较其对照差异极显著(P<0.01),表现为抑制种子萌发。30 d时,L层、H层和S层浸提液处理的种子的发芽率较其对照差异极显著(P<0.01),发芽率依次是L层 表1 不同浸提液对种子发芽率和化感效应指数的影响(平均值±标准差) CK:空白对照,Control check;S:土壤,Soil;H:腐殖质,Humus;L:枯枝落叶,Litter;同一列不同字母表示差异极显著,显著水平为 1% 3个土壤层浸提液的气相色谱总离子流见图1,结合质谱库及前人研究鉴定和确定化感物质成分[6,22]。从杜鹃L层、H层和S层中鉴定出的化感物质共有31种(表2),主要为长链脂肪酸、有机酸类、醇类、生物碱类、酚酸类、氨基酸类等6大类物质。其中,L层主要有机物(含量超过5%)丙三醇(19.56%)、棕榈酸(19.17%)、肌醇(9.52%)、2-羟基乙酸(7.31%)、2,2′-联吡啶(7.30%)、硬脂酸(6.57%)。H层主要有机物2-羟基丙酸(14.05%)、棕榈酸(12.48%)、2,2′-联吡啶(11.11%)、2,3′-联吡啶(7.76%)、丙三醇 Glycerol(7.16%)、2,4′-联吡啶(6.43%)、2-羟基乙酸2-Hydroxyacetic acid(6.18%)和3-吡啶甲酸(5.26%)。S层主要有机物有8种,分别为棕榈酸(14.91%)、2-羟基乙酸(12.79%)、2,2′-联吡啶(12.68%)、2-羟基丙酸(7.56%)、2,3′-联吡啶6.95%、硬脂酸(5.43%)、丙三醇(5.26%)和2,4′-联吡啶(5.01%)。说明杜鹃林下不同土壤层主要化感物质组成具有明显差异。 表2 不同土壤层浸提液的主要化感成分 表中同行不同字母表示各土壤层次间的差异显著性,小写字母表示(P<0.01)下同;匹配度为离子源EI中与Nist08标准谱库的匹配程度,当Nist08库检索小于50%时用Willy08库检索;相对标准偏差为每个样品测试3次的平均值;相对含量是以己二酸为内标的相对含量值(假定校正因子为1) 通过GC-MS分析,从杜鹃群落的L层、H层和S层中均鉴定到长链脂肪酸类9种、有机酸类7种、醇类5种、生物碱类3种、酚酸类6种和氨基酸类1种等6大类化感物质(表3)。其中,长链脂肪酸类、有机酸类和生物碱类是H层和S层主要的化感物质种类,长链脂肪酸类和醇类是L层主要的化感物质种类。L层、H层和S层化感物质含量分别为920.44、786.71和405.39 ng/g,表现为L层>H层>S层,除有机酸类、生物碱类的L层与S层无极显著差异,其他各层次间化感组分相比差异极显著(表3)。随着土壤深度的增加,长链脂肪酸类、醇类和酚酸类物质含量呈逐渐降低趋势;有机酸类、生物碱类和氨基酸类物质在H层形成累积,相对含量在H层最高。 表3 不同土壤层化感物质组分的相对含量 长链脂肪酸类序号为19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31;有机酸类序号为1, 2, 4, 6, 7, 9, 14;醇类序号为3, 22, 23, 28, 30;生物碱类序号为8, 11,12;酚酸类序号为5, 13, 15, 16, 17, 18;氨基酸类序号为10 按照表3组分划分,各组分数据采用Z-Score标准化后,调取R软件的gplots程序包,生成聚类热图(图1)。热图纵向各个分解层的聚类树显示,各个分解层可以分为两类:第一类为露珠杜鹃的L层,主要特征是长链脂肪酸类、醇类含量明显高于平均值;第二类为露珠杜鹃的H和S层,主要特征是氨基酸明显高于平均值,长链脂肪酸类、醇类含量明显低于平均值。横向各组分的聚类树显示,各土壤层次的化感物质可以分为三类:第一类为长链脂肪酸类和醇类,主要特征是L层>H层>S层;第二类为生物碱和有机酸类,主要特征是各层的含量S层最高;其他化感物质归为第三类(图1)。 图1 不同土壤层各化感物质组分的聚类分析和热图Fig.1 Hierarchical cluster analysis and heatmap of allelochemical constitute and soil layers图中L、H、S分别表示枯枝落叶层、腐殖质层和土壤层,数字1,2,3分别为3个样地的编号 生态系统中的植物通过化学作用获得更多更大比例的资源[23],在特定环境中化感作用不仅能影响同种或异种植物的种子萌发、植株生长等,也是影响森林天然更新的重要因子。植物的生态适应机制是在进化过程中获得的,化感物质是森林群落演替和天然更新的重要化学手段,包括外来植物入侵、植株再生、植物间的化学信息、抑制林下幼苗的萌发与生长、改变土壤理化性质和生物学特性[24]。植物通过化感物质累积影响自身及邻近植物的生长,从而影响群落更新,尤其是对逆境条件下的下层植物[25- 28]。 在研究区百里杜鹃国家级森林公园内,野生杜鹃群落结构、动态和更新对森林生态系统的稳定、演替起着十分重要的作用。前人研究认为化感物质以有机酸类、醇类物质较为多见,尤其是酚酸类是重要的化感物质[29]。本研究中杜鹃群落的S层和H层的化感物质主要为脂肪酸和有机酸,L层主要化感成分为脂肪酸和醇类物质。其中,本研究中测定的联吡啶是有机合成中间体,在土壤中比较少见,有待进一步的确定。目前,研究区内野生杜鹃群落天然更新出现严重的障碍,幼龄种群缺失严重,形成巨大的可持续发展障碍,繁殖障碍将导致植物种群的遗传多样性降低和生产力下降。因此,在对野生杜鹃群落生境及周边地貌的改变难以逆转的情况下,如何通过研究化感作用对群落天然更新的影响,采取人为措施降低化感作用促进天然更新,是一个亟待研究的课题。 近年来,对生态系统化感作用研究已成为国际研究热点和课题。科学家对化感作用不断拓展其内涵和涵义[4- 5, 30- 31]。化感物质影响林冠下幼苗生长,控制杂草生长和物种组成,对群落更新有直接影响[32]。本研究杜鹃群落中存在长链脂肪酸类、有机酸类和醇类物质,这些物质均属于化感物质,其中酚酸物质在较低浓度下即具有较强的化感作用潜力[8]。由于化感作用在自然界存在的复杂性,尽可能模仿自然界的条件可以使研究结果更具有生态学意义。本研究结果表明,L层、H层、S层浸提液对种子的发芽具有一定的抑制作用,在林业经营中要引起足够的重视,不同浸提液对杜鹃种子发芽率产生了不同影响,这与前人研究结果相符。 化感物质被释放到环境中主要有以下几个途径:雨雾淋溶、自然挥发、根系分泌与枯枝落叶分解、植株分解、种子萌发与花粉传播等[9, 16, 33- 34],土壤层对种子萌发和早期幼苗的建立产生重要的影响[35- 36]。国内外专家对植物群落内的枯枝落叶层(L层)进行了较多的研究和关注,研究认为较厚的L层对种子萌发、幼苗生长产生抑制,从而影响天然更新,L层是化感物质的主要来源[16, 25, 33, 37]。也有学者关注腐殖质层和植物根际土壤的化感作用,提取并鉴定了其物质成分,认为根际土壤是植物分泌物产生化感作用的主要载体[38- 39]。因此,在植物化感效应评价中,有必要进行全面的多方位研究来解析特定群落的化感物质来源。 土壤是化感作用的重要载体和途径,土壤微生物与化感作用密切相关。土壤微生物是化感效应重要的决定因素之一,目前多数生物入侵的化感作用研究没有考虑土壤微生物所起的作用。一方面土壤微生物可逐渐适应和降解植物释放的化感物质并缓解其化感作用[40- 41],植物根部渗出液可为土壤微生物提供碳源和氮源,同时土壤微生物有助于提高植物的抗性[42],因此从植物根际土壤中筛选抑制性土壤微生物是一个可行的研究思路[43]。另一方面植物通过释放化感物质到土壤中,直接破坏“植物-土壤微生物”共生系统而成为入侵种[44],入侵植物释放的化感物质通过与土壤微生物的相互作用来抑制本土植物生长[45]。因此,在检测和评价植物化感效应的研究中,考虑土壤微生物对化感效应的影响是非常必要的。

2.2 不同土壤层的浸提物的化感物质鉴定与分析

2.3 不同土壤层的浸提物的化感物质类别

3 结论与讨论

3.1 化感作用与森林天然更新

3.2 化感物质的释放途径与土壤微生物的相互作用