茶叶中的糖苷类香气前体物质研究进展

2018-08-09汪桂宇童华荣崔继来

周 洁,丁 鹏,c,汪桂宇,许 威,c,童华荣,崔继来,c*

(1.信阳师范学院 a.生命科学学院;b.河南省茶树生物学重点实验室;c.大别山农业生物资源保护与利用研究院,河南 信阳 464000;2.西南大学 食品科学学院,重庆 北碚 400716)

0 引言

香气是茶叶最重要的品质之一.茶叶中的香气物质含量微少,只占茶叶干重的0.02%左右,但是种类繁多.迄今为止,已经从各类茶叶中分离出600多种香气物质[1].茶叶的香气成分主要为脂类衍生物、芳香族衍生物、萜类衍生物以及含氮、氧、硫杂环类化合物.茶叶的香气有一部分是在鲜叶生长过程中合成的,另一部分则是在加工过程中转化形成.香气物质除了以游离态形式存在外,更多的则是以糖苷结合态形式存在于茶叶中.糖苷类香气前体物质(Glycosidically bound aroma precursors)是一类不具挥发性,与糖类物质通过糖苷键结合,以糖苷形式存在的香气前体物质.茶树在生长发育过程中形成了大量的糖苷类香气前体物质,茶树新梢在失水、离体、虫咬、病菌侵染等胁迫环境下,糖苷类物质容易发生水解,释放出苷元,这些苷元构成茶叶香气品质的物质基础[2].本文对茶叶中已发现的糖苷类香气物质的种类、糖苷类香气物质的分析方法进行了探讨,并结合加工中糖苷类物质含量的变化对茶叶香气形成的可能作用进行了分析.

1 茶叶中糖苷类香气前体的种类

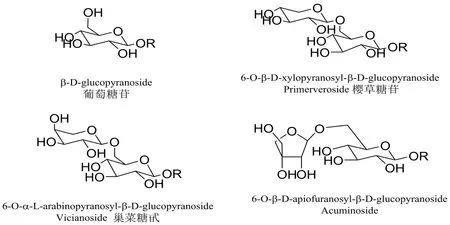

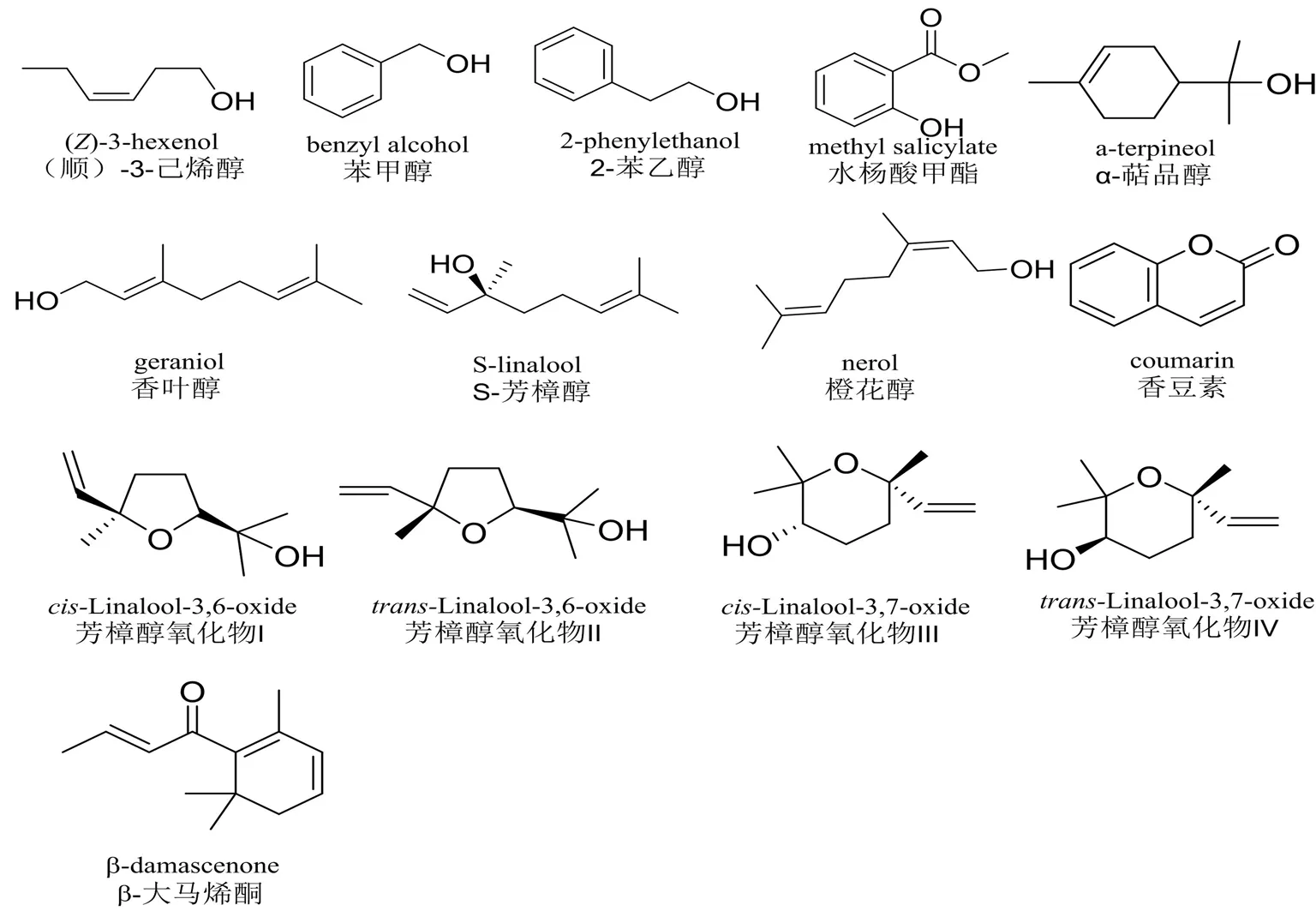

1981年,TADAKAZU[3]在研究茶叶香气形成时发现,培养茶鲜叶匀浆时有挥发性物质如芳樟醇、香叶醇等产生,将鲜叶蒸青后再培育就没有挥发性物质产生,向蒸青鲜叶匀浆中添加外源性葡萄糖苷酶时有挥发性物质产生,这一过程会被Hg+和D-半乳糖酸-1,4-内酯(葡萄糖苷酶抑制剂)抑制,这些香气物质可能以葡萄糖苷的形式存在于茶鲜叶中.1990年YANO等[4]将茶鲜叶粗酶提取物加入到绿茶热水提取物中,在37 ℃下酶解后检测到顺-3-己烯醇、芳樟醇氧化物 I、芳樟醇、水杨酸甲酯、苯甲醇和苯乙醇,同时证明了香叶基-β-D-葡萄糖苷是香叶醇的前体.从1990年起,20余种不同的糖苷从不同的茶树鲜叶或成品茶中提取出来[5-13].按照糖基不同(图1),这些糖苷分为单糖苷,如吡喃葡萄糖苷(β-D-glucopyranoside);双糖苷,如樱草糖苷(Primerveroside, 6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranoside)、巢菜糖甙 (Vicianoside,6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside)和Acuminoside (6-O-β-D-apiofuranosyl-β-D-glucopyranoside).按照配基的类型不同(图2),这些糖苷可以分类为:配基为脂肪醇类,如顺-3-己烯基糖苷;配基为芳香醇类,如苯甲基糖苷和2-苯乙基糖苷;配基为萜烯醇及其衍生物,如香叶醇糖苷、芳樟醇糖苷、芳樟醇氧化物糖苷.YANG等[14]从日本茶树品种鲜叶中检测出了香豆素,并发现香豆素在鲜叶中主要以游离态形式存在,少量以香豆素樱草糖苷形式存在.Kinoshita等[15]发现β-大马烯酮以葡萄糖苷的形式在于绿茶中.

图1 茶叶中发现的4种主要糖苷类型Fig. 1 Four types of main glycosides found in tea plants

图2 茶叶中发现糖苷的主要苷元Fig. 2 Main aglycones of glycosides found in tea

2 茶叶中参与糖苷水解的酶

茶叶中的糖苷类香气前体要在酶的参与下才能释放出挥发性香气成分,目前已经分别从C.sinensisvar. Yabukita[16]和C.sinensis(L.) O. Kuntze[17]中鉴定出了β-葡萄糖苷酶和β-樱草糖苷酶两种糖苷水解酶.从茶树中发现了20多种β-葡萄糖苷酶基因,分别属于GH1、GH3和GH5糖基水解酶家族,这些β-葡萄糖苷酶定位于细胞的不同部位,对于茶叶的香气形成可能起着不同的作用[18].β-葡萄糖苷酶可以促使葡萄糖苷类香气前体释放,生成香气物质[19,20].张正竹等[21]从茶树鲜叶中分离出的两个β-葡萄糖苷酶单体酶,可以水解顺-3-己烯醇、苯甲醇和苯乙腈的β-D-葡萄糖苷,通过水解葡萄糖苷的形式参与茶叶香气的形成.

β-樱草糖苷酶也是参与糖苷类香气前体水解的重要酶,因为茶叶中的糖苷主要以樱草糖苷的形式存在.研究表明β-樱草糖苷酶属于糖基水解酶,且50%~60%的蛋白序列与β-葡萄糖苷酶相同[16].β-樱草糖苷酶不能水解葡萄糖苷,只能专一性地水解樱草糖苷上糖基和配基之间的糖苷键[16].重组的β-樱草糖苷酶与茶叶中β-樱草糖苷酶显示出了一致的底物专一性[22].与茶叶糖苷类香气化合物的分布一致,β-樱草糖苷酶的活性和含量在嫩度较高的鲜叶中较高,随着茶叶的成熟逐渐降低[16].此外,β-樱草糖苷酶定位在细胞壁和细胞间腔区,而糖苷类香气化合物存在于液泡[16],这意味着,在正常条件下,酶和底物是不会相互接触而发生水解作用的.当茶鲜叶在各种胁迫条件下,β-樱草糖苷酶能够接触糖苷类香气前体,发生水解反应,释放相应的挥发性香气化合物.

3 糖苷类香气前体定性定量分析方法

由于糖苷类香气前体物质挥发性低,不易气化,所以对糖苷的分析多采用间接的方法,用衍生法将糖苷变成易挥发的物质进行分析,或将糖苷水解分别分析释放出的糖基和挥发性配基.

3.1 水解法

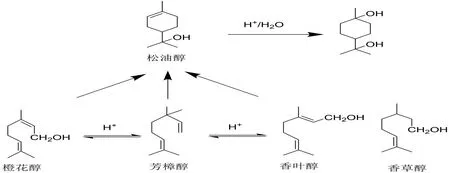

糖苷可以在酸性条件或者通过糖苷水解酶发生水解,释放出糖基和配基(图3),然后对糖基和配基分别进行分析,从而得到糖苷的结构和含量等信息.对于葡萄中的糖苷分析多采用酸水解的方式,在酸性条件下,糖苷释放出配基和糖基,然后用气相色谱(Gas chromatography, GC)或气质联用(Gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS)分析挥发性配基,用葡萄糖氧化酶试剂盒(Glucose Oxidase Activity Assay Kit)或其他方式分析糖基部分.由于采用这种方法只能得到糖苷糖基或配基总量的信息,同时糖苷水解出的单萜醇在酸性条件下可能存在结构变化的情况(图4)[23],这些局限性限制了水解法分析糖苷的应用.目前这种方法在分析葡萄酒香气前体物质的时候应用较多[24].

图3 樱草糖苷水解释放出配基示意图 Fig. 3 Schema of releasing aglycones from primverosides by hydrolysis

图4 萜烯醇在酸性条件下发生的分子重排Fig. 4 Rearrangement of monoterpenes under acidic condition

3.2 酶解法

对茶叶中糖苷的水解多采用酶解法,用于水解的酶多是采用从茶树鲜叶中提取的酶.由于茶叶中的多酚类物质是葡萄糖苷水解酶的抑制剂,将酶加入糖苷前需要初步将糖苷提纯或用其他方法(醋酸铅或聚乙烯聚吡咯烷酮)除去鲜叶中的多酚.通过对糖苷水解释放出的挥发性物质进行分析,发现这些物质包括芳樟醇、香叶醇、苯甲醇、苯乙醇、芳樟醇氧化物等.

廖淑娟等[25]将提取的粗酶加入到提取的糖苷中,从释放的挥发性香气物质中检测到苯甲醇、芳樟醇、芳樟醇氧化物、苯乙醇、水杨酸甲酯、橙花醇、香叶醇橙花叔醇等.RAWAT等[26]从茶芽中纯化得到一种β-葡萄糖苷酶,用它来水解糖苷,释放出香叶醇、芳樟醇、苯乙醇、苯甲醇等香气成分.

3.3 衍生法

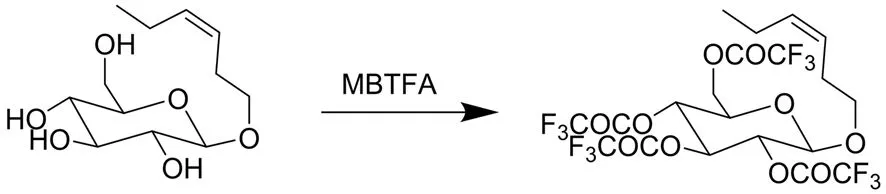

通过N-甲基-双(三氟乙酰胺)(N-methyl bis (trifluoroacetamide),MBTFA)可以将糖苷变成易挥发的三氟乙酸衍生物(图5),从而能够通过GC或GC-MS进行分析.在用GC-MS分析时,由于形成的三氟乙酰胺衍生物会在电子电离(Electron impact ionization)作用下形成特征性离子碎片,GC-MS质谱图中不会出现其分子峰,只能根据裂解的碎片进行定性分析,因此很容易受到其他碎片干扰.

图5 糖苷衍生产生的衍生物Fig. 5 Derivative of glycoside after derivatization

WANG等[27]以合成的糖苷类香气前体做标品,将从茶叶中分离纯化的粗糖苷在无水嘧啶中和MBTFA发生衍生化反应,反应温度为60 ℃,时间为30 min,然后用GC-MS分析形成的糖苷衍生物,建立了茶叶中的26种糖苷类香气前体物质的分析方法.谷勋刚等[28,29]优化了上述衍生条件,发现在60 ℃下反应50 min效果更好.同时他们还用GC结合电子捕获检测器(electron capture detector, ECD)对糖苷衍生后的氟化物进行检测,结果表明在0.05~200 mg/L范围内具有良好的线性关系,对6种糖苷的GC-ECD法测定也具有良好的重现性,与GC-MS法相比,GC-ECD法显著降低了检测限(Limitation of detection, LOD).

3.4 直接定量法

目前,国内关于茶叶中糖苷类香气物质的研究已经从新糖苷的发现开始转向分析糖苷在加工过程中的变化,分析手段也从单一的水解或衍生后采用GC-MS分析转变为直接采用液质联用进行分析.由于缺乏标准品,使糖苷类香气前体物质的直接定性定量分析变得困难,茶叶工作者在糖苷类物质合成方面也有进展,成功合成了香叶基-β-D-葡萄糖苷[30],苯甲基-β-D-葡萄糖苷[31],2-苯乙基-β-D-葡萄糖苷[31],玫瑰醇β-D-葡萄糖苷[32],顺-3-己烯基-β-D-葡萄糖苷[33]等,对茶叶中糖苷的直接定性定量分析具有积极作用.

使用新的分析手段使科研工作者在茶叶化学领域的研究变得更有效,取得更多成果.张正竹等[34]采用液质连用与气相色谱结合的方法对槠叶种鲜叶中的糖苷进行分析,根据对糖苷经酶水解后释放出配基的分析结果,发现糖苷中主要的苷元有顺-3-己烯醇、芳樟醇及其氧化物(I 、II)、香叶醇、水杨酸甲酯、苯甲醇和2-苯乙醇等,结合液质得到的分子量信息,鉴定出了9种糖苷类香气前体物质,包括1种单糖苷和8种双糖苷.朱圣洁等[35]在此基础上采用HPLC-ESI-MSn结合GC-MS分析鉴定了绿茶中13种糖苷类香气前体物质,包含3种单糖苷和10种双糖苷,其中2种糖苷(氧化芳樟醇I 和II 的葡萄糖苷)首次发现存在于绿茶中.

CUI等[36]以10种糖苷类香气物质为标准物,建立了采用固相萃取(Solid phase extraction, SPE)净化与液质联用技术(LC-MS)的糖苷直接分析方法.该方法采用的固相萃取柱能够从茶叶提取物中去除干扰物的同时保留糖苷,有效地净化了茶叶提取物再进一步分析.在65 min内完成10种糖苷的定性定量分析,具有样品量小(50 mg)、前处理简单、效率高等特点.各种糖苷在5~100 μmol/L范围内具有良好的线性关系(R2> 99%).

SCHNEIDER等[37]开发了一种FT-IR(Fourier-transform infrared spectrometry,傅立叶变换红外光谱法)分析糖苷的方法,得到了同一个葡萄品种39个不同成熟度样品的FT-IR图谱,同时采用酶解法间接测定样品中糖苷的含量,发现在特定波长下样品的吸光度与C13-降异戊二烯糖苷和单萜醇糖苷含量相关系数分别达到94%和90%,但是其他类糖苷含量的相关性较低(76%~87%),与酸类的糖苷没有相关性(11%).

4 茶叶中糖苷类香气前体与茶叶香气形成

由于茶叶中糖苷水解是茶叶香气形成的重要途径之一,国内外研究者对这一过程进行了深入的研究,并取得了一系列成果.向槠叶群体种鲜叶中添加香气释放剂,大量萜烯醇及其氧化物得到释放,并且释放量都高于原鲜叶中对应香气物质的含量,表明大量的萜烯醇类在茶树鲜叶中以键合态的形式存在,在茶叶加工过程中可以通过一定手段促进键合态向游离态转化,从而改善茶叶的品质.张正竹等[38]成功从槠叶种茶树鲜叶中分离了橙花醇β-D-葡萄糖苷,与化学合成标准物质比对得到验证.

茶树鲜叶中的糖苷类香气前体的含量随空间和时间的改变而发生变化.苗爱清等[39]发现黄棪新梢中无论是香气还是糖苷香气前体含量茎多于梢,多于叶.张正竹等[40]发现在春茶中单萜烯醇糖苷含量特别是香叶醇糖苷含量很高,秋茶中以脂肪族醇、芳香族醇、酯为苷元的糖苷含量显著增加,单萜烯醇糖苷含量降低,夏茶中水杨酸甲酯、苯甲醇糖苷处于低水平而苯乙醇糖苷含量较高.通过对糖苷类香气前体在茶叶中不同部位的分布和季节性变化的研究,对有效综合利用茶原料(如茶梗[41]),改善夏秋茶品质具有重要意义.

茶树品种繁多,茶树品种中糖苷的种类和含量也不尽相同.廖书娟等[25]分析了16个不同茶树品种鲜叶中脂肪酸和糖苷类香气前体的含量,发现不同品种间脂肪酸的含量没有明显规律,而适制乌龙茶的品种糖苷类物质含量较高,适制绿茶的品种糖苷类物质含量较低.翁贵凤[42]分析了农星系列3个茶树新品系的糖苷类香气前体物质,发现适制乌龙茶的品系都含有丰富的糖苷类香气前体物质.RAWAT等[43]研究了印度不同品种的茶树中糖苷的种类和含量,发现不同品种茶树的萜烯指数和香气指数存在显著差异.这些结果表明存在将糖苷类物质含量作为茶树品种适制性新指标的可能性,在早期就能进行茶树品种适制性的筛选.

糖苷类香气前体在加工过程中会发生水解,释放出香气成分,糖苷在茶叶加工过程中的变化一直是茶叶工作者研究的焦点.魏志文等[44]研究了红茶和绿茶加工工艺对茶树鲜叶香气和糖苷香气前体的影响,发现相同原料做出的红茶和绿茶在香气和糖苷香气前体的成分和含量上存在显著差异,在绿茶中检测到了鲜叶6种前体苷元中的5种,红茶中只检测出了2种,而红茶中精油的相对含量分别是鲜叶和绿茶的2倍和6倍多.同时还发现绿茶加工中,仅占鲜叶20.3%的糖苷苷元被释放出来,而红茶加工过程中95.6%的糖苷苷元得以释放.GUO等[45]也发现将陈绿茶与茶鲜叶混匀发酵会生产出工夫红茶的品质特征.张正竹等[40, 46]发现在茶鲜叶摊放过程中糖苷的总量会增加,在后续加工阶段逐渐降低,成品绿茶中仍保留了约77%的糖苷类香气前体.这些研究表明成品绿茶中存在相当数量的香气前体物质,为进一步通过改进加工方式来增强绿茶香气提供理论基础和依据.

WANG等[47,48]研究了红茶和乌龙茶加工过程中糖苷类香气前体的变化,结果表明红茶加工过程中樱草糖苷降解主要发生在揉捻阶段,发酵后樱草糖苷几乎消失,葡萄糖苷在红茶加工过程中的含量保持稳定.而在乌龙茶加工过程中糖苷的含量从日光萎凋阶段就开始增加,在成品茶中达到最高.红茶和乌龙茶加工过程中含量变化的差异表明了糖苷作为香气前体物质在红茶和乌龙茶香气形成中的不同作用,从而形成了红茶和乌龙茶的不同香气特征.

谢运海等[49]和赵飞[50]采用沸乙醇法分别提取漳平水仙茶和立顿绿茶中糖苷类香气前体物质,再经双相酶解法释放香气物质,鉴定出漳平水仙茶中含有青叶醇、芳樟醇、水杨酸甲酯、香叶醇、苯甲醇、苯乙醇等6种糖苷类香气前体.同时发现秋茶中糖苷类香气前体的含量明显较春茶的高;晾青叶中糖苷类香气前体含量显著增加,摇青中糖苷类香气前体含量发生波动,说明在做青过程中存在着糖苷合成与酶解的动态平衡.赵飞也发现乌龙茶摇青过程中糖苷的含量发生波动[50].

5 展望

在茶叶加工过程中,糖苷类香气前体物质会转化成挥发性香气物质,如何更好地将这部分结合态香气释放出来,提高茶叶香气品质,已成为目前茶叶加工制品香气研究的重点.国内外研究表明,茶叶中存在含量较为丰富的键合态香气物质,通过水解的方法,解离出茶叶中的键合态芳香组分,释放潜在的芳香物质,是提高茶叶香气品质的有效方法.SU等[51]采用交联-包埋-交联的方法将β-葡萄糖苷酶固化在海藻盐上,然后将其应用在茶饮料中,发现固化酶能显著提高茶饮料的香精油总量(绿茶,20.69%,乌龙茶10.3%,红茶6.79%).因为茶叶中主要的糖苷类香气前体是樱草糖苷,采用樱草糖苷处理茶饮料应该能够释放更多的挥发性香气物质.由于受成本等因素影响,采用固化酶提高茶饮料香气的研究多停留在实验室研究阶段,实际工业应用仍较少,如何更好、更有效、更经济地在茶饮料生产中运用这一技术,成为提高茶饮料香气品质的重点和难点.

由于受到缺乏标准品的限制,现在对茶叶中糖苷类香气前体的研究多停留在先提取然后水解,分析释放出的挥发性苷元.由于缺乏对茶叶中糖苷类香气前体的直接分析,使研究者从糖苷的分析结果中得到不准确的结论.比如,研究者从适制乌龙茶的茶树品种鲜叶中提取出多种糖苷,并将其视为香气前体,并在加工过程中形成挥发性香气成分.但CUI等[36]和GUI等[52]最近的研究成果都表明糖苷在乌龙茶加工过程中并未发生水解,糖苷的含量在加工过程中并没有发生减少,乌龙茶的香气是通过别的途径形成的.因此,如何优化糖苷的合成方法,如何高效、经济地合成各种糖苷作为标准品,也是今后开发研究的重要目标.

糖苷类香气前体物质除了能够水解释放出香气参与茶叶香气形成外,还具有其他功能,如SUGIMOTO等[53]发现(Z)-3-hexenol会参与番茄植株之间的信号传递,健康植株能够吸收受侵害植株释放出的(Z)-3-hexenol并形成(Z)-3-hexenyl-vicianoside,从而增强对害虫的抵抗.国内学者的研究成果也表明茶叶中的糖苷会由病虫害诱导发生水解,参与防御体系,但作用机制仍不清楚.因此,探索茶树中糖苷类物质参与信号传导与防御反应的机制,对茶树抗病优良品种选育、茶园管理技术等都有重要的意义.