腹腔镜用于胃间质瘤切除术的临床评价

2018-08-09王文斯铁法煤业集团总医院普外一科辽宁铁岭112700

王文斯 铁法煤业集团总医院普外一科 (辽宁 铁岭 112700)

内容提要: 目的:分析评价腹腔镜用于胃间质瘤切除术的临床效果及安全性,为临床医师选择合理手术方案提供参考。方法:选择2012年12月~2017年12月在本院接受手术治疗的胃间质瘤患者72例,随机分成对照组及观察组,每组各36例,对照组采用开腹手术方式完成手术,观察组则利用腹腔镜微创手术方案完成治疗,比较两组患者治疗效果及并发症发生率。结果:观察组手术平均时间等围术期指标均与对照组相比差异明显(P<0.05);观察组不良反应总发生率8.33%,显著低于对照组的27.78%(P<0.05)。结论:采用腹腔镜微创手术切除胃间质瘤能够获得良好的临床价值,而且安全性较高。

胃间质瘤源自胃间叶组织,在传统观念中,胃间质瘤多分为良恶性及交界性,共3类,但目前多支持胃间质瘤属于潜在恶性肿瘤,且以手术作为首选治疗方案,其患者数量占胃部肿瘤患者总数的2%左右。胃间质瘤切除术方案主要包括开腹手术、单纯腹腔镜手术、腹腔镜及内窥镜联合技术等。目前,由于腹腔镜等微创手术技术的迅猛发展,加上很多胃间质瘤病灶呈局限状,手术效果较好,安全性较高,术中流血量较少,故微创手术应用率逐年提高[1]。本次研究选择2012年12月~2017年12月在本院接受手术治疗的胃间质瘤患者36例,采用腹腔镜手术进行治疗,获得一定研究成果,现报告如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

本次研究选择2012年12月~2017年12月在本院接受治疗的胃间质瘤患者72例,主要临床表现为上腹部不适感、食物消化不良;按照随机原则将其分成对照组及观察组。对照组36例,男20例,女16例,年龄30~75岁,年龄平均(44.20±10.13)岁;胃体患病34例[94.44%,包括前壁25例(73.53%),后壁3例(8.82%),大弯侧2例(5.88),小弯侧近贲门4例(11.76%)],胃窦小弯侧2例(5.56%)。观察组36例,男19例,女17例,年龄31~76岁,年龄平均(44.45±10.25)岁;胃体患病32例[88.89%,包括前壁22例(68.75%),后壁4例(12.50%),大弯侧2例(6.25),小弯侧近贲门4例(12.50%)],胃窦小弯侧4例(11.11%)。

(1)纳入标准:①本地居住5年以上居民,年龄超过30岁,男女不限;②意识清楚,精神系统正常,识字;③本次研究所有患者、家属及法定代理人均对研究内容知情,自愿参与,并在医院伦理委员会监督并允许下同医院签订知情同意书。

(2)排除标准:①感染性疾病,血液系统疾病,肿瘤患者;②因智力、不了解普通话等因素导致无法与医务人员正常交流,精神疾病者,无完全行为能力者;③心肝肾等严重并发症,合并严重高血压、糖尿病、冠心病等疾病;④脊柱四肢异常,智力障碍及视力障碍等先天性畸形;⑤突发性疾病或突然死亡者,入组前短时间内接受任何手术治疗者。

对比两组患者一般资料,数据差异不显著,无统计学意义,具有可比性,P>0.05。

1.2 方法

对照组采用开腹手术方式完成手术,观察组则利用腹腔镜微创手术方案完成治疗;术后统计分析两组患者围术期指标,患者出院前统计不良反应。

1.2.1 开腹手术方案。取仰卧位,全身麻醉,常规皮肤消毒,铺洞巾,前正中切口进腹,行楔形切除或(远端)胃切除术,或经胃前壁入路切开后切除胃内肿瘤,重建消化道,逐层缝合组织,关闭伤口,常规引流,抗感染。

1.2.2腹腔镜手术方案。头高足低体位,脐上建立进镜孔(直径1.0cm),两侧锁骨中线与左右肋骨下缘1.0/0.5cm处建立2个操作孔,前壁肿瘤楔形切除,后壁肿瘤联用辅助操作孔、翻转胃壁、楔形切除肿瘤,或经超声刀行胃远端大部分切除术,或切开胃壁后切除胃内肿瘤,或全胃切除,且切除大部分近端胃;与开腹手术一致,切除边缘需据肿瘤瘤体至少2cm,切除扩孔后将肿瘤取出。其中,辅助操作孔位置可在左腋前线及左侧肋下缘交汇点下2cm处,直径0.5cm。

1.2.3 观察指标。围术期指标包括肿瘤切除方式、手术平均时间、术中平均出血量、术后肛门排气时间、术后住院平均时间;患者出院前统计分析不良反应,不良反应主要包括胃腔内出血、胃动力障碍、腹腔感染、手术切口感染、胰瘘、肠梗阻及吻合口出血。

1.3 统计学分析

本次研究选择SPSS21.0软件对本次研究数据进行管理,使用百分比(%)及(±s)分别表示计数资料及计量资料,施行χ2检验及t检验,当P<0.05,数据差异明显,具有统计学意义。

2.结果

2.1 两组围术期指标比较

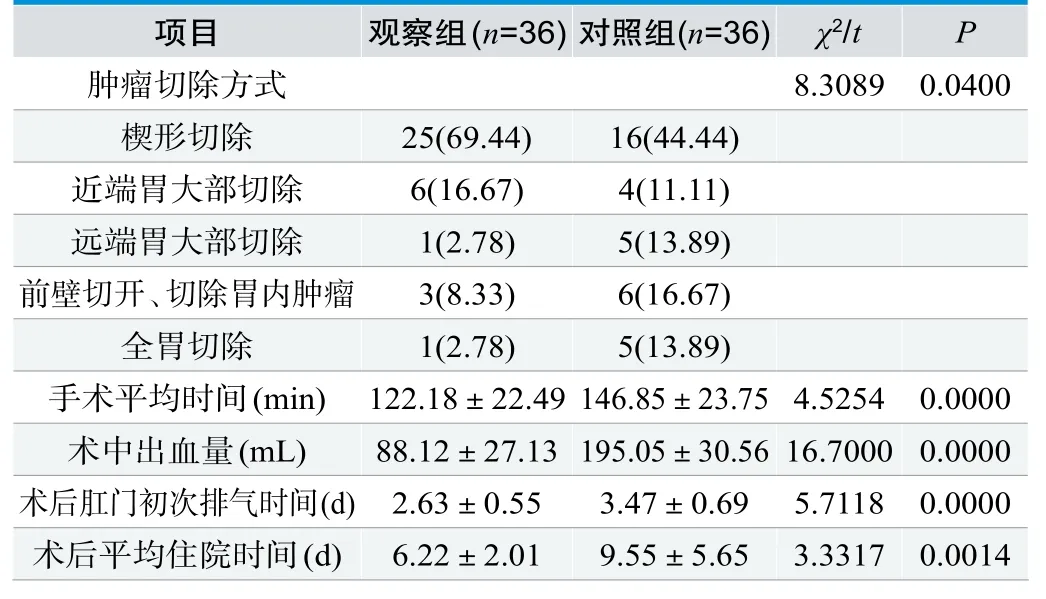

观察组手术平均时间等围术期指标均与对照组相比差异明显,组间差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1. 两组围术期指标比较

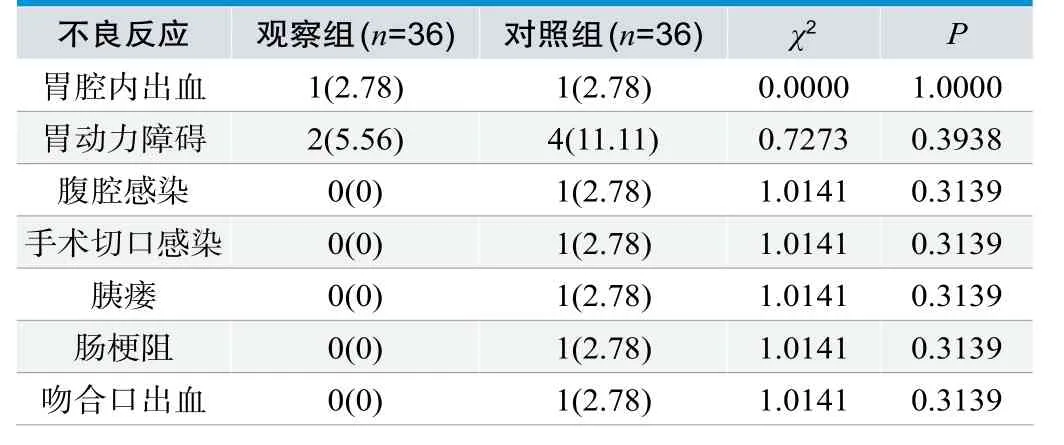

2.2 两组术后不良反应发生情况比较

观察组术后各项不良反应发生率均稍低于对照组,数据差异不显著,无统计学意义(P>0.05);观察组不良反应总发生率8.33%(3/36)显著低于对照组的27.78%(10/36),数据差异显著,具有统计学意义,χ2=4.5997,P=0.0320,见表2。

表2. 两组术后不良反应发生情况比较

3.讨论

胃间质瘤在非上皮源性胃肠道肿瘤中发病率居首位,目前多认为所有的胃间质瘤均存在恶变的可能性,但淋巴转移发生率较低,多仅需切除肿瘤即可,无需清扫附近区域淋巴结[2]。胃间质瘤以手术作为首选治疗措施,而传统开腹式手术具有创伤大、术中出血量大、术后住院时间长、不良反应发生风险较高等缺陷,越来越无法满足临床需求,而随着微创手术技术的迅猛发展,其应用率逐渐提高,在医务人员及民众接受度越来越好[3,4]。本次研究中观察组采用腹腔镜手术治疗,其围术期指标中除手术切除方式外均小于或缩短于对照组(P<0.05),而手术切除方式与对照组间差异同样具有统计学意义(P<0.05);观察组术后不良反应总发生率显著低于对照组(P<0.05),但单项差异无统计学意义(P>0.05);提示腹腔镜手术对胃肠道影响更小,安全性更高。

胃间质瘤临床表现多无特异性,部分患者经体检被检出,而其他患者多出现上腹部不适感、便血、肠梗阻、腹痛等临床表现,甚至少部分患者无任何症状。据医学研究发现,若胃间质瘤瘤体直径不足2cm,则多无任何临床表现,多在癌症筛查或体检中发展。本次研究中所有患者以上腹部不适感为主要临床表现,这从某个侧面证实了定期体检的重要性。

总之,采用腹腔镜微创手术切除胃间质瘤能够获得良好的临床价值,而且安全性较高,建议定期体检,便于尽早、及时查出胃部肿瘤,从而保证其身体健康。