鲁迅与私淑弟子许钦文交往考

2018-08-08田雪菲

田雪菲

(西南大学 文学院, 重庆 400715)

鲁迅一生留下了许多与青年相交的佳话,与许钦文的交往颇具代表性。一方面,鲁迅在文学和精神上不断地帮扶和激励许钦文,促使他坚定地走上了文学道路,笔耕不辍,写了整整一个甲子。另一方面,两人在日常生活中相互关心照顾,许钦文可以说是鲁迅十分信任的好友。本文采用资料整合分析的方法,先对《鲁迅日记》和鲁迅书简中有关许钦文的条目加以整理,再结合许钦文及其同时代人一系列回忆性的文章,意在探究许钦文和鲁迅相交十四年的历程。

一、私淑弟子许钦文小像

许钦文,1897年6月15日(公历7月14日)生于浙江省绍兴府山阴县东浦村西巷村太平溇,在同胞姐妹12人中排行第五。1913年考入绍兴第五师范,1917年毕业,次年在第五师附属小学任教员。1920年冬天,由于附属小学同事的排挤和“五四”风潮的激荡,许钦文漂泊至北京,进交通部铁路职工教育讲习会,开始了艰苦的半工半读生活。1922年4月,他参加了董秋芳组织的春光社,逐渐走上文学创作道路,发表了自己的第一篇短篇小说《晕》。同年,由于铁路职工学校停办,许钦文失业,于是专心进行文学创作,开始在《晨报》副刊上投稿。1923年1月5日,经孙伏园介绍谒见鲁迅,这是许钦文第一次单独与鲁迅见面。4月15日,许钦文参与春光社集会,鲁迅是该社四位导师之一,但此时二人并没有过多接触。自1923年8月25日由孙伏园陪同去看望鲁迅后,许钦文渐渐与鲁迅成为挚友,在文学上和生活中都受到了鲁迅无微不至的关怀。1929年8月6日,许钦文挚友陶元庆去世,他为陶元庆筹备遗作展和追悼会,撰写《陶元庆轶事》《陶元庆氏遗作目录》,辑集《陶元庆遗著》。为更好地保存陶元庆的书画,许钦文举债建造了“元庆园”。1932年2月11日,许钦文卷入“无妻之累”案,被羁押在看守所,3月被放出,是年8月28日和31日两次去上海看望鲁迅。不幸的是,“无妻之累”事件扩大,许钦文转入浙江杭州军人监狱,同年9月,其父病逝。鲁迅为帮助许钦文出狱,两次致信好友蔡元培。1936年暑假,许钦文去上海探望鲁迅,时鲁迅病重。同年10月19日,鲁迅逝世。许钦文即刻赶赴上海为鲁迅守灵,并参加了整个悼念活动。鲁迅逝世后,许钦文仍笔耕不辍,发表了很多文学作品和大量回忆其与鲁迅交往的文章。1984年11月11日,许钦文病逝于浙江医院。

二、鲁迅与许钦文交往分期考

(一)八道湾时期

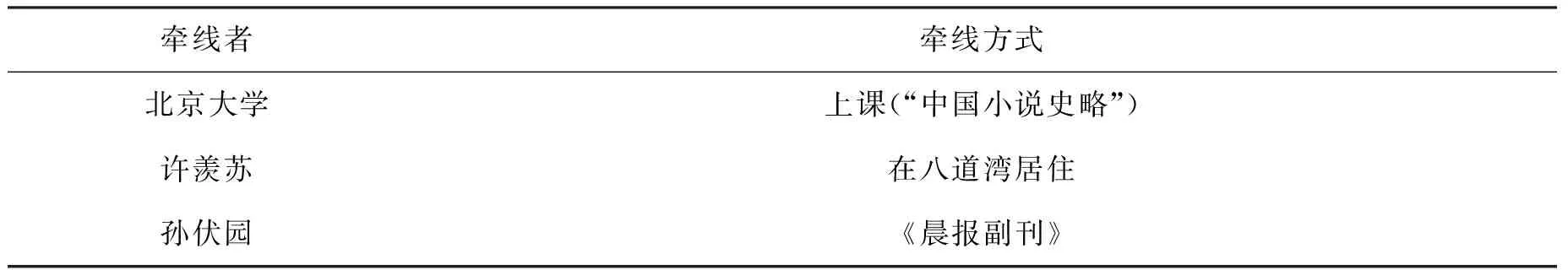

八道湾11号是周氏兄弟变卖老屋后于1919年8月“以3500银元的价钱买下”[1]363-365的居所。这一时期,两人之间并无太多交集,面对面的交谈几乎没有,期间交往主要以他人牵线为主(见表1)。

当时北京大学给一些热爱学习的学生提供了免费工读的机会,许钦文利用编辑校对之余的零碎时间,在孙伏园的帮助下,也加入北大工读的行列中,成为了一名旁听生。鲁迅的“中国小说史略”课是“在校内最大的教室上课,往往三个人合坐两个座位的凳子,甚至于四个人挤在一起”[2]8。在课堂上,鲁迅先生会给学生讲些文学批评知识以及小说的创作方法,受到众多学生的追捧,许钦文亦是其中的一员。但许钦文“于失业中从故乡漂流到北京……凡认为可以帮助找个职位的地方都去过了”[3]13,结果一无所获,生活上没有经济来源,精神上又饱受创伤,内心极害怕与人接触。所以,此时两人的交往,仅限于课堂上的知识传授。在课外,仅有一次是在春光社的开社宣言时,鲁迅和其他三位导师一起给春光社的学生进行文艺理论的指导,和课堂上一样,两人并无正式面谈。

表1 八道湾时期鲁迅与许钦文交往情况

许羡苏是许钦文的四妹,同时也是周建人先生中等学校里的学生,她在女高师读书时,暂借住在鲁迅先生家。由于剪了头发,违反了女高师的规定,鲁迅先生还曾为其做保人,她才得以继续求学。鲁迅先生因此写了《头发的故事》。许羡苏是绍兴人,讲得一口流利的绍兴话,性格活泼开朗,鲁迅先生的母亲很喜欢她,她也在周家帮忙料理过一些家事,与周家人的关系都很和谐。但许钦文并没有借助四妹的关系去看望过鲁迅先生。

孙伏园是许钦文第五师范的同学孙福熙的大哥,与鲁迅关系很好,他看到许钦文的困境后,就替许钦文给当时在教育部任职的鲁迅先生写了封推荐信。《鲁迅日记》1923年1月15日记有“下午许钦文君持伏园信来”。许钦文后来回忆说:“那次见面‘很简单’:我把一封信交给他,说是孙伏园叫我送去的。他拆开信来看了一下,只轻轻地说声‘没有位置’,微微地点了个头,就转身回到办公室去了,在教育部的院子里,是站着谈的。”[2]26孙伏园后来就向许钦文约稿。由于许钦文在《晨报》副刊上发表的作品越来越多,引起了鲁迅先生的注意,于是向孙伏园打听“许钦文是谁”,得知是许羡苏的哥哥以后,渐渐开始通过孙伏园转达对许钦文写作的建议,“常常指出我作品上的错误和缺点,哪里写得不对,应该怎么修改;哪里写得还可以,不过欠深刻。同时,无论语法、措词,也多加指正”[2]54。总的来看,八道湾时期鲁迅与许钦文直接接触并不多,大多数接触都是和他人一起或是通过他人才得以实现,私下的接触很少。

(二)砖塔胡同时期

1923年7月中旬,周氏兄弟失和。此后,周作人依然住在八道湾,鲁迅则于“1923年8月迁往砖塔胡同六十一号”[1]46。

表2 砖塔胡同时期鲁迅与许钦文见面情况

在与孙伏园同去的两次里,许钦文感受到鲁迅先生温暖的关怀。第一次与鲁迅见面时,许钦文写到“我觉得鲁迅先生很关心我,故意和我多讲话”[4]142。第二次去时,许钦文与鲁迅、孙伏园一起看戏。看戏途中,鲁迅先生给许钦文传授了很多戏剧知识,并向许钦文讲述了自己做小说的技巧。一起看戏的孙伏园后来对许钦文说:“大先生讲的关于戏剧的这许多话,其中一大部分,我以前也还没有听到过……说了这样多的话,也可见他是有意多多帮助你的了。”[5]32许钦文感受到了鲁迅如春风般的关怀后,“心底里的冰块吹烊了”[3]24,开始主动向鲁迅先生请教,去鲁迅家的次数也逐渐增多。

1924年3月1日,鲁迅先生发表《幸福的家庭》,副标题为“拟许钦文”。鲁迅先生的这个“拟”,在当时引起了很大的轰动,不仅是对许钦文的一种鼓励,更是在文学上对其的肯定,许钦文也因此逐渐被人熟知。总体而言,砖塔胡同时期,许钦文与鲁迅的交往方式由无实质性接触转为正式交谈,由他人引见转为许钦文主动请教,许钦文逐渐成为鲁迅的私淑弟子。

(三)老虎尾巴时期

1924年5月25日晨,鲁迅移居西三条胡同新屋。这地方又叫老虎尾巴,之所以叫老虎尾巴,是因为“中间突出的一间小房子,在北京是叫做老虎尾巴的。从整排的房屋看来,这好像是伏在地面上的老虎拖出的尾巴”[6]28。

这一时期两人已很熟悉,鲁迅先生对许钦文的帮助和指导,不仅体现在文学创作方面,还有日常生活和人情世故方面。比如帮许钦文看稿、改稿、校稿;编选小说集《故乡》,并将其作为“乌合丛书”之二出版。《故乡》排印时,许钦文因要回台州,也是鲁迅先生帮他完成校对。而《故乡》能面世,也是鲁迅先生用《呐喊》的版税先行垫付的出版费,甚至《故乡》的封面画《大红袍》,也是鲁迅帮许钦文敲定的。正是鲁迅先生一直以来的指导和帮助,才促使许钦文坚持走文学道路,自觉承担起唤醒民众的责任。同时,鲁迅在生活上也给予了许钦文很多关照:比如从陕西带给许钦文酱莴苣笋;邀许钦文来家里吃饭,还“拿出他的小小的多角形的盒子来……里面总是方方的一块萨其马之类”[2]31。更是言传身教,“他对于太师母,供奉得很讲究。冬天给她另烧一个高大的炉子,用的是红煤。其余三间房子共一个煤炉”[6]29,使许钦文在不知不觉中受到感染。

老虎尾巴时期,鲁迅与许钦文之间的交往不断加深,二人的交往方式不再局限于面对面的交谈,还具体表现在文学指导和生活关怀两个方面。

(四)上海租界时期

1927年10月,鲁迅从北京搬到上海,这一时期,二人的师徒关系更加融洽。许钦文经常帮鲁迅处理一些生活上的杂事,不断融入鲁迅的生活中。鲁迅也在生活上,甚至在许钦文人生道路的关键时刻伸出过援手(见表3)。

表3 上海租界时期鲁迅与许钦文的交往情况

许钦文在《鲁迅先生和假鲁迅》中写到:“1928年春间,我接到鲁迅先生的信,说是杭州有人在冒充他……鲁迅先生要我就近调查一下。”[2]95鲁迅托许钦文代为调查,这也从侧面看出此时鲁迅对许钦文十分信任。

1928年7月12日伴游杭州,更是体现了许钦文与鲁迅之间师生关系的融洽。《鲁迅日记》记载:“晚同钦文、广平赴杭州……寓清泰第二旅馆。”[3]114一直到7月17日,鲁迅返沪。在这五天的行程中,许钦文一直都陪伴在鲁迅身边,伴游杭州也是这时期鲁迅与许钦文和谐关系的佐证。

许钦文是鲁迅的同乡,“鲁迅对于同乡的帮助一方面出于革命文学的整体考虑,出于对年轻知识分子的欣赏和期望,同时也出于对伦理责任的担当,这在鲁迅对许钦文的帮助中表现得非常明显。当许钦文被捕入狱后,鲁迅通过蔡元培的关系对许钦文进行营救”[7]229。我们来看看这个时期许钦文写给鲁迅的一封信:

大先生:

我被押在钱塘路军人监狱,实行睡地板,吃黄饭,与已决犯同关一栊,不得与朋友通讯(此系偶然机会),但如有重要“党国”人员介绍,可以特别接见。我的父亲已死。因为过受刺激,我的右眼球上生了一粒小疮,如不得保释医治,有点可虑。我的律师,一位是汪绍功先生(杭涌金桥厚德里四号),系老友,向尽义务;另一位为钱西樵先生(杭崔家巷八号),办理共案老手,知我贫而冤枉,现在也尽义务了。我的共党部分已宣告无罪,现在上诉的,只是窝藏部分。其实刘非“亡命”,“寓”而非“藏”。目前所受,可谓“无罪之罚”。

假蜀人

一九三三年十月十二日[8]109-110

许钦文因受当时借住他家的陶思瑾(陶元庆之妹)和刘梦莹之间发生的人命案牵连,被法院羁押,关入浙江军人监狱。在信中,许钦文详细吐露了自己困窘的状况,并向鲁迅寻求帮助。后经鲁迅、蔡元培等设法营救,许钦文于1934年7月获释,这就是“无妻之累”风波。许钦文经历这次事件后,写下了“生我者父母,教我者鲁迅先生也,从牢监里营救我脱离虎口者,亦鲁迅先生也”[9]106。而鲁迅在许钦文入狱期间,还尽力帮助许钦文把其在狱中完成的文稿介绍到相关刊物发表(如《神经病》就是典型代表,鲁迅先生为许钦文起笔名“蜀宾”,发表在《文学》第2卷第1号上)。

1936年7月15日傍晚,许钦文去看望鲁迅,这时鲁迅病势已重,但仍很兴奋地同他交谈。鲁迅慎重地对许钦文说:“从搜集在《坟》里的稿子起,我已写了三十年。翻译的不算,总有三百万字,出了十大册,也已有点厚了罢。”[2]55这次谈话期间,许钦文一直劝鲁迅要好好调养。可等到下次再见到鲁迅时,他已不会说话了。这次交谈,可以说是二人最后的晤谈,鲁迅甚至向许钦文嘱托身后事,足见鲁迅十分依赖并信任许钦文。

三、鲁迅与许钦文交往性质分析

(一)鲁迅对许钦文的影响

与鲁迅相交的十四年间,许钦文受到鲁迅无微不至的关怀,无论是文学创作上的教导,还是生活上的帮助,甚至紧要关头的出手相救,都让许钦文感到来自一个文坛前辈、一个老师、一个同乡间温暖的情谊。许钦文曾说:“十四五年以前,我无可奈何地到了北京的时候,彷徨失措,真不知道如何是好……鲁迅先生的话,激动我,鼓励我;他的认真热烈的态度,实在使我感动。”[6]9

在日常生活中,鲁迅对许钦文的关爱也极为细致:比如经常留许钦文在家吃饭,用家乡菜款待他;与朋友聚会时也总是叫许钦文作陪,为的是多几次教导的机会。特别是在许钦文经历“无妻之累”事件时,鲁迅两次写信给友人请求老友帮助这位无辜青年,最终帮助他脱离了牢狱之灾。

在文学创作上,鲁迅一步步地扶持许钦文进行文学创作。鲁迅秉持“为人生而艺术”的理念,在揭露国民劣根性和暴露社会黑暗面上,给许钦文起了很好的示范作用。许钦文作品的主题思想也因此继承了鲁迅的精神实质,大多为“启民智”和“写人生”,创作手法也多以“乡土想象”和“现实暴露”为主。苏雪林曾评价许钦文说:“他果然长于描写青年心理,尤其长于描写五四运动后青年男女恋爱的心理。”[10]许钦文的《疯妇》《理想的伴侣》《小狗的厄运》《鼻涕阿二》《毛线袜》《神经病》等作品都以描写青年人的心理而闻名,尤其是对女性心理的刻画,更是入木三分。如将《疯妇》中塑造的双喜之妻对双喜的思念心理、《小狗的厄运》中影梅扭捏复杂的心理、《鼻涕阿二》里鼻涕阿二在嫁给钱少英后将自己前期受到的伤害转嫁的变态异化心理、《毛线袜》里章师母的猜疑心理等,都细致入微地表现出来,使人物活灵活现具有生气,也使得这些作品在整体上笼罩着一种轻松诙谐的氛围,表现出一种讽刺之感。鲁迅曾借鉴许钦文的这种诙谐的讽刺方式,拟写了《幸福的家庭》一文。

(二)许钦文对鲁迅的影响

许钦文十分尊重鲁迅,一直称鲁迅为“大先生”。鲁迅几次迁居时,许钦文都曾去帮忙,更有“伴游杭州”和“调查假鲁迅事件”,都是许钦文与鲁迅交往密切的例证。此外,鲁迅写完稿子后也会听取许钦文的想法和意见。而许钦文对鲁迅最大的影响还属在文艺领域引荐挚友陶元庆。

陶元庆是许钦文的同班同学兼舍友,是一名画家,爱画国画,尤擅花卉仕女画,对西洋画、素描和水彩画也颇有研究,上学期间就已小有名气。

鲁迅的译作《苦闷的象征》可谓拉开了中国新文艺书籍以图案作封面的序幕。鲁迅在书后记中这样写到:“陶元庆君又特地为作一幅图画”,“使这书被了凄艳的新装”[6]80。这时候鲁迅与陶元庆尚未相识。

1925年3月16日,陶元庆在京举办了一个小型画展,鲁迅为《陶元庆氏西洋绘画展览会目录》作序,称赞陶元庆“夙擅中国画”,作品“丰神”,具有“东方情调”[6]53。这篇序发表在1925年3月18日的《京报副刊》。陶元庆画展期间,鲁迅不止一次前往观赏。1925年3月22日的《鲁迅日记》中有两次观看陶元庆画展的记载:一次是和许钦文与陶元庆,一次是和许寿裳。由此可见鲁迅对陶元庆画展的重视程度。

表4 陶元庆为鲁迅画的封面画

1925年9月30日,鲁迅给许钦文寄去《往星中》的内容简介,并在信中说:“两种都要封面,想托璇卿兄画之。”[11]202这时鲁迅与陶元庆之间的联系,仍以许钦文为桥梁。直至1926年5月3日,鲁迅去书局取陶元庆为自己画的画像,这时候两人已开始单独接触,不再以许钦文作为媒介。陶元庆为鲁迅作的画像,也是流传最广的鲁迅画像。同时,鲁迅还请陶元庆为一些刊物设计封面,例如《莽原》与《沉钟》。1927年11月27日,《鲁迅日记》记:“午黄涵秋、丰子恺、陶璇卿来。”这时陶元庆与鲁迅已相当熟识了,甚至还介绍其他画家与鲁迅认识。1927年12月19日,鲁迅作《当陶元庆君的绘画展览时》。在这篇文章中,鲁迅毫不吝惜对陶元庆的赞美之词。此外,鲁迅也尽力保存陶元庆的画作,如将陶元庆的《大红袍》作为许钦文小说集《故乡》的封面画,以书存画。

如果说许钦文更多的是作为私淑弟子接受鲁迅在文学上的教导,那么鲁迅对陶元庆来说,可以算是伯乐。他多次拜托陶元庆替其作封面画,还帮其办画展,向文艺界真诚热烈地推荐陶元庆。在外界质疑陶元庆的作品时,他把外国美学家对其的肯定之词写信告诉他,对其安慰。另外,他还经常与陶元庆一起探讨文艺问题,一起谈论绘画和木刻。在陶元庆逝世后,他仔细向许钦文问及其发病缘由和最后的情况,更是自己出钱为陶元庆买冢地,叮嘱许钦文在坟旁种柏树以守护元庆,甚至珍藏陶元庆的照片留作纪念。凡此种种都说明了鲁迅对于陶元庆的赏识和爱护。

(三)两人相交的性质

许钦文曾说:“我时常从鲁迅先生受到深厚的亲切感。”[6]63在与鲁迅相交的十四年中,两人是关系融洽的师徒,也是文学创作上的知友,更是生活上的贴心老友。在此期间,许钦文去鲁迅住处160多次,通信200多封。鲁迅赠给许钦文许多由他编辑、创作和翻译的书,在许钦文的文学道路上,鲁迅给了他无微不至的关怀。经历过“无妻之累”事件后,于许钦文,鲁迅早已不仅仅是教导他创作、指引他进行文学活动的老师,更是如父亲一般重要的存在。而鲁迅也在与许钦文的相交中,渐渐地让许钦文融入自己的生活中,十分信任许钦文,自己的一些私事和家务事也交给许钦文去处理。鲁迅比许钦文大整整十六岁,可两人之间的相交却没有代沟,鲁迅总是能够理解许钦文的想法,同样,许钦文也非常尊重鲁迅,两人都为了对方的事情亲力亲为,为莫逆之交。

四、结语

鲁迅与许钦文之间的交往由于相同的地缘和学缘,持续了十四年。在这十四年里,鲁迅在文学创作、为人处世等许多方面指导和关怀许钦文,使其迅速成长为20世纪20年代中国文坛上一位优秀的乡土作家。可以说,是鲁迅发现并塑造了许钦文。鲁迅与许钦文之间的交往,影响和意义是相互的,属于情感型的交往方式。对鲁迅来说,许钦文是他为数不多可以信赖的知友,同时也是自己抨击黑暗社会和封建制度的得力助手;对许钦文来说,鲁迅是影响他一生的恩师和导师,是自己尊重和追随的文坛前辈。鲁迅一生与众多的青年相交,也与很多青年背离,甚至进行论战。但对于许钦文,鲁迅是始终保持信任的,并且在各个方面尽心尽力地帮助他。许钦文在鲁迅逝世后,也一直在从事与鲁迅相关的研究工作,一直在弘扬鲁迅精神。总体来说,两人相交对于乡土文学创作、对于当时社会现实的揭露、对于双方的创作以及对鲁迅研究都具有不容忽视的影响。