民国时期重庆地区同乡会初探

2018-08-08傅裕

傅 裕

(重庆中国三峡博物馆, 重庆 400015)

对于重庆这样一个典型的移民城市来说,同乡组织在近代城市管理中具有重要意义。它们在外来人口中发挥着自我管理、自我服务的作用,是沟通政府与外来人口的桥梁,也成为两者间矛盾的缓冲地带[1]107。正如劳伦斯·克里斯曼所指出的那样,在前近代时期的中国城市,外来经商者乃是“在不设引人注意的管理机构的情况下来管理自己”[2]654,同籍商人往往通过组建行业性质的联盟来实现自我管理。民国时期,旧式商业形态受到新的经济体制的巨大冲击,一时间以经营传统贸易为主的同业同乡组织遭遇严峻挑战。及至抗战期间,随着重庆对外交通受阻,传统购销网络瓦解,贸易量大幅下滑,以会馆为代表的同乡组织的作用和影响力进一步削弱。此时,新设立的同乡会以其昂扬的姿态、包容的格局,不分性别,不分行业,迅速将战时迁往重庆的各籍移民聚集起来,并推举同乡中的军政要员担任理事长。这些同乡会凭借其深厚的政治背景,开展了一系列慈善公益以及救助活动,引起社会强烈反响,同乡会借机一跃而登上历史舞台。它的存在与发展,既是近代重庆社会管理的有效手段,也是近代重庆移民激增时期社会平稳运行的非官方基础。

一、民国时期重庆同乡会概况

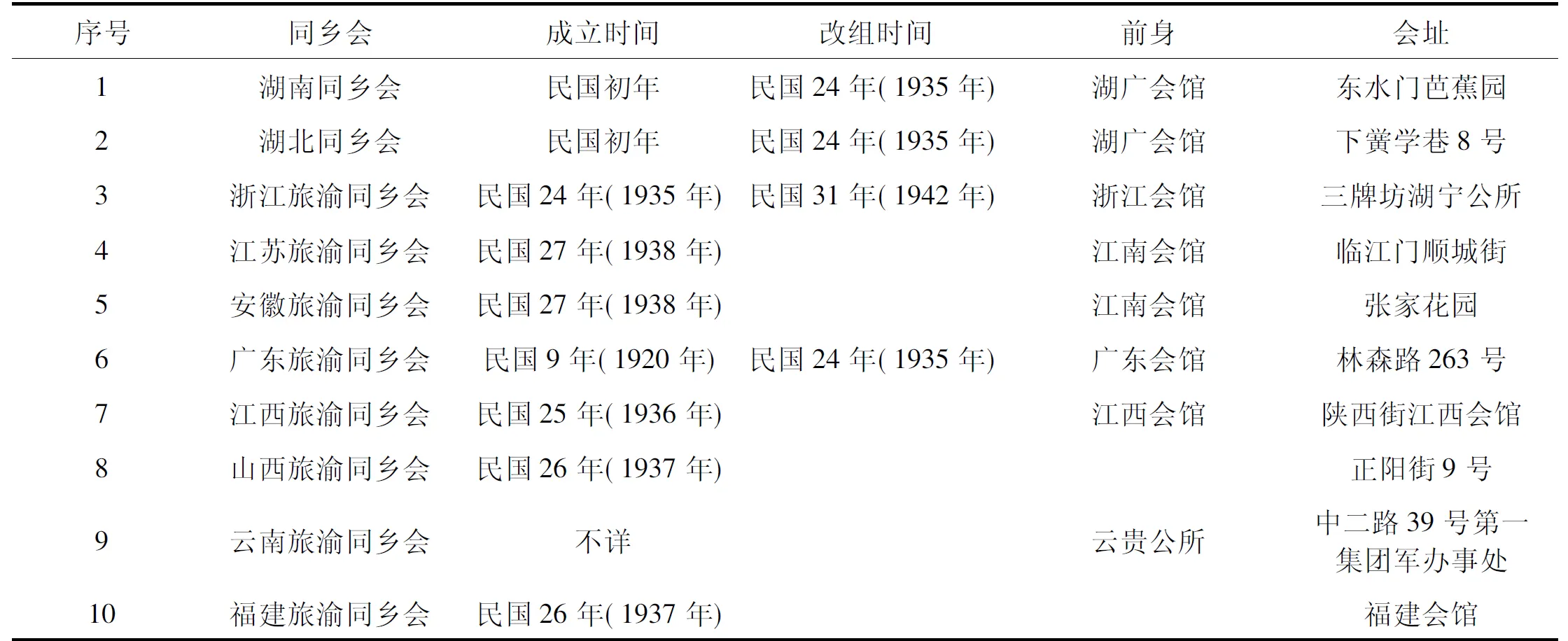

民国时期,重庆地区同乡会的发展大致经历了三个阶段:第一阶段,民国初会馆改组为同乡会,会馆出于保护产业的考虑,一部分会馆改组为同乡会,这类同乡会只是变更名字,内部运营依然沿用传统模式,并且持续对会馆名下产业开展经营。第二阶段,民国20年(1931年),南京国民政府颁布了《修正人民团体组织方案》[3]103,这一法规有效推进了会馆向同乡会转型,尚未改组的会馆纷纷转型为同乡会,已经成立的同乡会则进一步改组以更好地适应时代需要(具体情况见表1)。这两个阶段,同乡会都是在会馆的基础上改组或更新。第三阶段则是抗战爆发后,同乡会的组织性质发生了根本变化。在演进过程中,同乡会从传统的同乡组织中完全剥离开来,成为抗战期间设立的致力于同乡服务的社会团体,并邀集同乡中的军政要员出任理事等领导之职,积极组织各种社会公益活动,为在渝同乡的生活和工作提供实际帮助,这就使得同乡会的知名度和美誉度在短时间内迅速提升。与之相对应,那些由会馆转型而来的同乡会,其管理人员多为在渝生活多年的士绅,乡情已然淡漠,更遑论社会责任感,这类同乡会日渐式微也就毫不奇怪了。

随着国民政府迁都重庆,重庆被定为陪都,城市社会管理迅速得到加强。民国29年(1940年),国民政府相继颁发了《非常时期人民团体组织纲领》[4]37、《非常时期党政机关督导人民团体办法》[4]39等法令,将社会团体的管理提升到制度化和常态化的高度。在这种情形下,同乡会经营者一时感觉如芒在背,由不同途径演进而来的同乡组织在日益严苛的社团管理面前也开始分化,由会馆演变而来的同乡会前进的脚步开始迟疑,而新兴的同乡会正激情满怀站在道德高地准备冲锋前进,双方表现出来的不同态度决定了新旧同乡组织之间势必会有一场较量。据窦季良先生研究,重庆各地同乡会中除广东旅渝同乡会为新设之外,其他同乡会都是在会馆的基础上演变而来的。但实际情形略有不同,查阅国民政府社会局的同乡组织档案可知,不仅广东,浙江、福建、安徽三省同乡会与会馆在产业归属问题上都存在纠纷,并且从档案的措辞来看,其同乡会与会馆实非一脉相承。窦季良先生在民国30年(1941年)前后采访广东会馆遗老时,这位遗老“颇以新同乡企图接管其会馆为虑”[5]39。这也说明,在民国20年(1931年)前后,新旧同乡组织之间,尤其是由会馆改组而来的同乡会与抗战期间新成立的同乡会之间的关系是对立的。在这场旷日持久的拉锯战中,一些同乡会成功取得会馆产业的继承权,成为会馆在新时期的代言人,另一些同乡会则陷入与会馆的会产争夺大战中。其中,部分会馆为守住其名下产业,在时代巨变的洪流中仍然坚持着。但毫无疑问,同乡会已经取代会馆成为民国时期同乡组织的主流团体,其在组织架构、制度等方面展示出了巨大的优越性,会馆则由于主动放弃话语权而逐渐被边缘化。

表1 重庆地区部分同乡组织演进概况

资料来源:湖南、湖北同乡会资料参见窦季良的《同乡组织之研究》,重庆正中书局1946年版,第38页;浙江旅渝同乡会资料参见重庆市档案馆藏档案《浙江省旅渝同乡会关于切实清查浙江会馆产权的呈、公函、指令》,档案号为00600005000010000012;广东旅渝同乡会资料参见窦季良的《同乡组织之研究》,重庆正中书局1946年版,第41页;其余资料参见郑洪泉、黄立人主编的《中华民国战时首都档案文献(第3卷)》,重庆出版社2008年内部资料,第57,62-64页

民国时期的同乡会,其内部机构较诸以前完备,职员分工也更加明确。国民政府社会局出台的《社二团字第三一六三号指令》[6]要求,同乡会在注册时需附上管理章程,其章程一般分为“总纲”“组织”“会务”“权利义务”以及“会期”等部分,对同乡会组织的运行和管理进行阐释。《广东旅渝同乡会会章》除前述部分外,还增设“公约”“通讯处”“附则”三部分共计38条。这种管理制度的完善,凸显出同乡会与会馆在组织上的时代差异,但更为明显的差异则体现在同乡会的“选举”与“协商”的民主性方面。同乡会改会馆的“会首制”为“会长制”,后又改为“理事制”。如《江西旅渝同乡会会章》中所载,该会所设岗位有“理事”“监事”“候补理事”以及“候补监事”。随着社会团体选举文化的发展,同乡会对于选举办法已有明确规定。江西旅渝同乡会采用公开选举的方式选举理事、监事以及候补理事、候补监事,“由会员记名连记法选举之,以得票最多者当选,次多者为候补,票数相同者依抽签法决定之”,“理事监事任期均为一年,得连选连任”[7]。《广东旅渝同乡会会章》则规定:“本会设理事及监事任期均为一年,连选得连任。”[9]这些规定从不同层面体现了同乡会的时代特点,民主是其最显著的特征。同乡会理事、监事不再实行推举制,而是依据选举中得票的多寡,得票多者当选,以此避免了家族或帮派势力对选举的影响。在完善组织制度的同时,同乡会的内部管理也更为规范,逐步脱离了传统的松散管理模式,向制度化、程式化的现代模式转型。其中,最明显的转变就是工作时间有了明确的规定。如浙江旅渝同乡会公示的工作时间为上午 9:00—12:00,下午 1:00—5:00。这无疑是组织管理上的巨大进步。

同乡会作为社会团体,需要资金保障其日常运营,其经费来源渠道主要有会员会费以及商家认捐,其中商家认捐是主要途径。《宁波旅渝同乡会第四次修正章程》规定,其会员资格由于其认捐资金的不同,可分为普通会员、赞助会员和特别会员:入会时缴纳1元入会费以及每年认捐1元者为普通会员;在前者基础上认特捐20元以上者为赞助会员;除入会费外认特捐50元以上者为特别会员。会董资格也由其捐助金额的逐步攀升,依次分为特别会董、名誉会董、特别名誉会董以及永远名誉会董:特别会董为除入会费外认捐100元以上者;名誉会董为除入会费外认捐200元以上者;特别名誉会董为除入会费外认特捐500元以上者;永远名誉会董则为在本会具有特殊劳绩者。从商者可以根据自身的经济实力进行认捐,从而获得相应的会员资格。《宁波旅渝同乡会第四次修正章程》还专就“会捐”一项进行说明,除上述“例捐”和“特捐”外,还设有“年捐”,分甲、乙、丙、丁四等收捐,甲等12元、乙等6元、丙等3元、丁等1元。此外,还有专门针对商号的捐助,名为“号捐”,规定“同乡商号分下列四等收捐,甲等36元、乙等24元、丙等12元、丁等6元”[5]110。相较于旅渝宁波同乡会繁絮的认捐项目,江西旅渝同乡会在捐助方面就简单明了得多。《江西旅渝同乡会章》第十六条规定:“本会经费由会员担负”,其中“入会金:会员入会时应缴纳入会金5元”,“常年捐:会员每年应缴纳常年捐10元”[7]。这些同乡会虽有会员捐款以应对日常开销,但总额依然有限,加之脱离了旧式会馆的产业积累,其经营状况仍然捉襟见肘。这种状况在民国时期的同乡会档案中有所反映,与同乡会相涉的案件中以经济纠纷案为主,有与原会馆的产业纠纷,有与新政府机关之间的租赁纠纷,有与银行的借贷纠纷,这些资料揭示出这一时期同乡会的经营情况并不理想。即便有原来的会馆产业作为支撑,同乡会在产业管理方面的成绩依然不甚理想。民国27年(1938年),陕西同乡会由于经费吃紧,将不动产登记证和接圣街房屋一院抵押给美丰银行,贷款5000元,期限半年,但陕西同乡会未能如期还款,多番催讨无效后,美丰银行向其发出律师函以示警告[8]。

二、传承与变异

同乡会在一定程度上是会馆在新时期的延续,其与传统同乡组织之间的关系既有传承关系,也在悄然发生着改变。同样是以地缘关系为纽带,会馆在行业帮会中所凸显出的扶持与仲裁作用,在新时期的同乡会中已难以觅及。同乡会在公益活动上表现得更为活跃,并且其服务对象不再局限于同乡,而是将受助对象扩大到整个社区的居民。

不同时期的同乡组织均强调其乡土联系,同乡资格是入会之必备条件。《江西旅渝同乡会会章》规定:“凡前江西临江公所会员及旧有临江府属之清江、新淦、新喻、峡江四县旅渝同乡,年在十八岁以上,经本会员二人之介绍者均得等级入会为本会会员。”[7]《宁波旅渝同乡会第四次修正章程》第四条规定:“凡同乡品行端正经本会会员之介绍例纳入会费者均得入会为会员。”[5]103《广东旅渝同乡会会章》第五条规定:“凡旅渝广东同乡不分性别与职业,经会员二人之介绍连同申请人入会书送会注册完纳会费,由理监事会审核许可即认为本会会员。”[5]110可见,加入同乡会,“同乡”是其首要条件。同乡会与会馆在会员资格认定上趋于一致,同时扩展了同乡的心理认知范围。传统的同乡组织对于同乡的心理认知是基于地缘关系的某一地域区划,而同乡会的组织者则将同乡的心理潜在认知拓展至大同乡以及跨越区域的同乡范畴,这也成为各地同乡会之间信息交流和互通的基础。民国34年(1945年),浙江旅沪同乡会在上海召开成立大会,即函告重庆浙江同乡会理事长陈嘉谋:“查本会旅沪同乡日益增多,筹备数月,甫于三十四年十二月十六日召开会员大会,依法成立,兹系沪县慈善卢华盛钟表行楼上办公,相应函请查照……”[9]这种跨越地域的同乡会之间的联系昭示着同乡组织确已进入一个全新的世代,旧式的各地会馆之间各自划分的格局集体升华为更为广阔的地域性组织格局。

与会馆相比,同乡会成员所涵盖的社会阶层更为广泛,尤其是普通民众的群体得以扩大。在重庆市档案馆所藏社会局《关于派员调查福建同乡会要求收回福建会馆房屋情形的呈指令》中,有对会馆和同乡会会众组成情况的说明:“福建同乡会与福建会馆系两个对立组织,前者系抗战以后来渝人士(大多为公务员)所组成,后者之主持人系久居本市之福建人,彼等认为福建会馆房屋系以前旅游之少数福建人出资修建。”[10]可见,在会员组成上同乡会已由旧式以商众为主体的同乡组织转变为抗战后来渝人士,且主要为公务员团体的社会阶层所取代。但需注意的是,同乡会将学生团体也纳入其中。国立药学专科学校中的浙江籍学生致信浙江旅渝同乡会,“为联络感情与切磋学术起见”,请求成立“浙江旅渝同乡会药专分会”,浙江旅渝同乡会对此的态度是“冷静”的欢迎,因为函件中浙籍药学专科学校还提到“关于经费方面是否可以请求补助而清寒贫病同学能否申请救济”一事。对此,浙江旅渝同乡会的复函是“除申请救济贫病同学由救济组核办外,此请补助经费一节碍难照准”[11],说明其不能给予分会经费补助,但贫病同学可向救济组申请救助。显然,同乡会内部的开放性能够将更多不同阶层的同乡吸纳进来,其多样化的成员构成也是会馆所无法比拟的。除了社会阶层的扩大,同乡会还不拘性别,吸纳女性,这在会馆时期是难以想象的。清代妇女被禁止参加会馆的祭祀活动,有的会馆甚至严禁女性踏足,同乡会则没有那么强烈的性别导向。各个同乡会章程中均有“无论男女”的字样,女性只要有入会意愿,缴纳相关费用即可入会。

同乡组织向来重视慈善活动,有人将会馆、公所的情况概述为:“会馆有时行公议裁判等事,俨如外国领事馆,公所为同业之机关,俨如商业会议所。其始不过曰联乡谊、营慈善而已……”[12]民国时期的同乡会延续了会馆时期慈善活动的传统,并且更加重视参与社会公益活动。有的同乡会还将举办公益活动写进章程,如《广西旅渝同乡会会章》对其社会功能的阐释为:“一维护会员各项法益;二调解会员间之争议;三维持本会临江学校之发展;四公益事业之举办。”[13]宁波旅渝同乡会则成立了福利委员会,并按各自职能分设六个小组,分别为医务组、救济组、慈善组、法律组、介绍组、娱乐组。传统的同乡组织在社会公益事件的参与上以维护本地同乡组织的利益为目的,新时期的同乡会则在公益事件的参与上更具主动性。民国36年(1947年),广西旅渝同乡会曾就桂省遭遇严重水灾而倡议会员募捐:“本会全体会员决议组织救灾委员会进行筹款赈灾工作,今拟假胜利大厦举行游艺晚会五日(八月十五至十九日),将筹款所得悉汇广西省府转发灾区”,并“致电广西两省政府备案”[14]。1949年前后,重庆的同乡会依然发挥着积极的社会组织功能,重庆档案馆藏民国38年(1949年)《关于请求湖南旅渝同乡会救济湘籍学生袁孝谆等的函、报告》中写到:“家乡沦为‘匪区’(引者按:“匪区”为不明真相者对已获解放地区的诬称),经济来源悉告断绝,且均为本届毕业,学校公费即将停止”,由于“近闻本市湖南同乡会对于本省学生甚表关怀,且对于本省旅渝失业军官曾予救济,拟援例请求恳乞”[15]。可见,至重庆解放前夕,湖南同乡会依然在不遗余力地帮扶受困同乡,同时也映射出当时重庆社会状况的困顿。

不管是会馆还是同乡会,在对待事情的态度上,都是以自身利益作为第一考量因素的,对于利益的维护成了两者的共性。当自身的经济利益与对政府的忠诚相冲突时,当同乡纽带的现实需要超越国家政治目标时,同乡会组织的管理者们并非完全按照当局的要求办理,而是“阳诺阴违,居其间”[1]109。咸丰年间,渝城花帮位于重庆黄州会馆内,有练勇千名,且“器械俱全,花帮平日自行团练,为保护棉花船只之用”。同治元年(1862年),巴县县令知悉花帮素有勇丁,责令首事组织团练“以维持寓渝人众”。花帮首事孙师常深觉练兵之费源自花帮釐金收入,且所费甚巨,便推脱道由于“河道不通,花帮往来船只甚少”,次年练勇即已解散,半数回乡务农,半数贸易四方。据档案记载,为筹款练兵之事,首事多次在齐安公所召集同乡筹议[16],此番事宜自然也可按此办理,但首事斟酌再三,究其不与花帮相涉,终禀巴县知县无法办理。民国27年(1938年),重庆城内霍乱流行,重庆市民医院由于收治条件有限,呈文提请借用湖广会馆的场地作为市民医院的隔离收治所,湖广会馆对此坚决反对,复函中声明会馆内设储材学校以及货栈,已无空地收治病人,且霍乱病症传染甚大,学生又为年幼儿童,恐生危害,加之其并非公产,乃是私产而无法擅作主张。时任市长康心如在收悉文件后批示:“此事定无法通融。”[17]可见会馆态度之坚决。湖广会馆拒绝的理由,学校是其一,而会馆内设货栈,堆放有商帮货品,恐怕才是主要原因,一旦作为医院的隔离场所,其堆放的货物定无法存放,众多商家的往来商筹也有诸多不便,尽管是慈善活动,但会馆依然拒绝参与。同乡组织在发展进程中,对于自身利益的维护,任何时期都从未改变过。尤其是后者,凸显出国民政府处在夹缝中左右为难的窘境,显示出一个向现代政府过渡的市级政府在特殊时期的局限性。

三、矛盾与分歧

在我国大部分地区,同乡会都是取代会馆而跃上历史舞台的。但是在重庆,民国时期的同乡会与会馆并行过相当长的一段时间,同乡会既没有取代会馆,会馆也依然持续对原有会产进行经营和管理。民国30年(1941年),广东会馆仍有房地产12处。从实地调查情况看,广东会馆的产业由田产、房产、铺面以及其他固定资产组成,另入股酒楼生意,加上川康银行存款和应收款计有10余万元[18]135。雄厚资产的归属权是引起猜忌与隔阂的导火索,而会产纠葛则是新旧同乡会组织最大的分歧与矛盾所在。

尽管矛盾突出,纠纷不断,还是有部分同乡会顺利继承了会馆的产业,会馆产业的租约都以同乡会的名义签订。如陕西会馆相关事宜均由陕西旅渝同乡会出面协商办理,民国21年(1932年),原陕西会馆即三元庙租给重庆市教育局作为马王庙中心小学的校舍,在租约中写明出租方为陕西旅渝同乡会。后由于日机轰炸,学校搬迁至他处,陕西旅渝同乡会出于经济考虑,将房屋转租给多家机关和私人单位,学校不服,屡次要求归还原来的承租产业。但由于积弊已深,内中所驻机关单位难以迁出。民国31年(1942年)6月3日,在重庆市政府会议室,由时任重庆市长吴国桢出面就马王庙中心小学校舍被占一事进行调解,陕西旅渝同乡会负责人徐友陵、鲁仲阳参加。经过调解,对其名下的产业三元庙及陕西路28号房屋重新签订了租约[19]。从陕西旅渝同乡会的纠纷案中可以看出原陕西会馆之产业,至少会馆建筑及附属产业是交由陕西旅渝同乡会进行打理的,此则为同乡会成功入主会馆的个案,但更多的则陷入旷日持久的会产争夺大战之中。

重庆福建同乡会曾经呈文社会局,要求收回福建会馆房屋。该案由社会局局长包华国向吴国桢市长报告,情况是“根据以往经验,该会每开一次,必要求收回房屋一次”,“去年上期亦有自称同乡会代表之江某来局接洽收回房屋”。至于社会局对于会产纠纷案的处理态度,报告写到:“惟因该馆及本局应付得宜,该会未得如愿以偿。”[10]这表明政府当局是站在福建会馆的立场上的,不同意福建同乡会收回原福建会馆的产业。安徽旅渝同乡会曾于民国37年(1948年)向社会局呈文:“今查得尚有部分不动产由前‘江南安徽同乡会’‘江南公所’‘江南会馆’以郑庆三名义向重庆市财政局申请登记在案”,并请求重庆市社会局“特函市地政局以本会现有主体人刘一公、吴毓麟、宣善瑛、刘桐等四人为代理人俾便派员前往具领权状”[20]。同样,社会局亦未应允。浙江旅渝同乡会曾就原湖宁公所产业的归属呈书重庆市地政局,认为其为同乡之共有产业,但地契在宁籍老人手中,并且将此争议地产交给宁波旅渝同乡会管理。相关部门多次从中斡旋,但是由于双方所持观念差异较大,会产归属依然无从定论,此事直到1949年依然没有得到解决。情急之下,浙江旅渝同乡会呈文财政局以主管部门变更为由请求提前发给土地所有权证的文件,而财政局未做回应。由此可见,会馆产业是会馆与同乡会之间的主要矛盾及分歧所在,新旧同乡团体一直在不遗余力地争夺会产的控制权。

四、结语

民国时期,由会馆转型而来的同乡会在内部管理上依然沿袭传统模式,一边享受着新时期为其打上的社团的荣光,一边又在传统的会馆经济中精于计算如何才能保护名下产业,商人式的精明在历史的洪流面前终难逃随波逐流的命运,这也就解释了民国时期会馆难有作为的原因,会馆的经营者们更愿意蜷缩在昔日的光环下顾影自怜,被动接受来自同乡会的利益挑战。相较于前者,新成立的同乡会姿态就要开放得多,在思想上接受现代社团组织理念,在行动上积极倡导公益事业,在民生、医疗、赈灾以及教育方面发挥了积极作用,带来了全新气象。但碍于资金不足,同乡会的公益活动始终以短期、救助性的活动为主,而难以推进长期、大型的公益事业。会馆与同乡会在会产归属难以协调的情况下,会馆退出同乡会的管理,开始进入漫长的休眠期,但看似休眠其依然在产业管理方面悄然发挥着作用。民国时期重庆的同乡会既是旧时会馆的延续和发展,也是新时代的创新和机遇,但不可否认的是,同乡组织在近代重庆外来人口管理中发挥着难以替代的重要作用。面对激增的人口,城市压力剧增,社会问题层出不穷,国民政府在这一时期加强了同乡会的管理,原是想通过对同乡会的掌控来实现对于外来移民的有效管理,然而,这一管理功能的发挥在很大程度上又是以政府缺位或政府管理力量不足为前提的,因而必然有其先天的局限性。抗战结束后,随着战时人口的大量迁回,政府工作停滞不前,浙江旅渝同乡会曾于民国30年(1941年)向原地政局申请产权归属证明,此事至1949年依然未能得到解决。就在这悬而未决之时,同乡组织又迎来了一个全新的时代。