传奇的后海大爷

2018-08-05马海德

北京什刹海,有一座普通的小院。小院里的一位洋人大爷却一生传奇。80年前,他远涉重洋来到中国。80年后,他的家已经四世同堂,其乐融融。

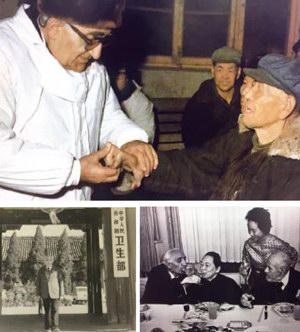

他是第一位加入中国共产党的外国人,也是中华人民共和国成立后第一位加入中国国籍的外国人。他不但是一位改变了数十万病人的伟大医生,更是一位真正的国际主义战士。他就是马海德,一位中国人民的好朋友。

毛泽东任命他为“中央红军卫生总顾问”

马海德原名乔治·海德姆,1910年9月26日出生于美国一个普通的工人家庭。1933年取得瑞士日内瓦医科大学医学博士学位。毕业后,为了考察当时正肆虐中国的东方热带病,他和两名同学从瑞士来到了中国上海。

在上海,马海德结识了宋庆龄和外国进步人士史沫特莱、路易·艾黎等人。不知不觉间,马海德已成长为一名坚定的国际主义战士。马海德加入了红军,毛泽东非常高兴地任命马海德为“中央红军卫生总顾问”。

1936年10月初,马海德随红一方面军南下,去迎接即将走出草地的红二、四方面军。在这里,乔治·海德姆给自己起了马海德这个中文名字,而这个名字他在中国用了一生。

1937年2月10日,是马海德终生难忘的日子,这一天,他成为了一名正式的中国共产党党员。他也是第一个加入中国共产党的外国人。

在根据地,马海德总是和病人打交道,很快他就学会了说中文,虽然带着一点儿陕北口音,但热爱中国的马海德很是高兴,他越来越融人中国的生活了。

让马海德更高兴的是,很快,他竟成了中国的女婿。

如今,在后海北沿马海德的家中,马海德夫人苏菲已经98岁高龄。苏菲,原名周素珍,1920年5月19日出生于上海普陀区。1935年,苏菲为了逃避包办婚咽来到上海,经过朋友的介绍加入中国左联领导的话剧艺术供应社。1937年7月7日抗日战争爆发后,苏菲撤离上海,几经辗转到达延安,进入鲁迅艺术学院学习文学和戏剧。

苏菲眼中的马海德是个帅气的战士,美丽的苏菲也吸引住了马海德的目光,他当时只有一个念头:“这个姑娘就是我一生的妻子了!”

定居什刹海 防治麻风病

中华人民共和国成立后,苏菲进入了北京电影制片厂,从事电影工作和话剧演出。马海德被聘用为中华人民共和国卫生部顾问,而他在北京的居所,正是后海北沿的小院。

就这样,马海德也成了什刹海的老街坊。马海德算是位老革命了,但在邻居的眼中,这位传奇的街坊大爷一点架子都没有,亲切得很。

平日里的马大夫总是爱穿一身布衣,脚上套着一双老布鞋,见到人总是笑嘻嘻的。马大夫还会一口流利的中文,见到周围的邻里街坊都用中文打招呼。

马海德是一个喜欢热闹的人,他喜欢跟朋友们聚会聊天,或者和家人们一起出游,带着苏菲一起去爬长城,和孙子孙女们去天安门看升旗等等。只是后来,这些活动越来越少了。有时朋友到家里来,马海德仍然还是忙得团团转,朋友就说:“老马,你歇一会儿嘛,那么忙干什么呀?”马海德开玩笑地回答道:“歇不得呀,忙着挣大钱呢!”

然而事实上,马海德口中的“赚大钱”不仅是一项非常艰苦的工作,有的时候他还要自己倒贴钱。这项工作,就是防治麻风病。1956年,中共中央把“积极防治麻风病”写进《全国农业发展纲要》,马海德开始率领医疗队深入基层展开调查。在马海德的主持下,分别在江苏省海安县和广东省潮安县成立了麻风病综合防治研究基地。他积极推动麻风病的科普工作,用以消除社会上歧视麻风病病人的心理。

为了筹集麻风防治基金,马海德常常要出差,近的去祖国各地,远的要周游世界各国。后来,实在没办法,马海德为自己找了一个英文秘书孙老先生,协助自己处理工作。

刚开始,这位孙老先生每周只来两个半天,马海德自己还要常常加班到深夜。有一天,孙老先生留在马海德家里一起吃饭,一顿饭的工夫,马海德出去接了三次电话,孙老先生看到这种情形便主动要求把自己的工作改成全天。

这一干就是几十年,马海德走遍了全国大大小小的麻风病医院,还筹建了很多新的麻风病医院,治疗麻风病的技术也有了突破,采用联合化疗法,患者只要吃三天药就可以基本消除传染性,杀灭体内大部分的麻风病菌。

毕生精力献给消除麻风病事业

1983年,马海德来到中国已经整整五十个年头了,11月22日,在人民大会堂,邓小平、邓颖超以及首都各界人士200多人出席了庆祝马海德同志来华工作50周年的招待会。

邓小平一见到马海德,就对他说道:“五十年,不容易,祝贺你。”邓颖超则送给了马海德和苏菲一台周总理用过的“万年历”,并祝马海德长寿。

而更让人印象深刻的,是马海德的致答词,他说:“我的好友斯诺在临终之前曾向我表示:他羡慕我所走过的道路,是的,能够为这样伟大的人民,这样伟大的理想而献身,的确是值得羡慕的。因为只有为人民服务的道路才是洒满阳光的大道,尽管今年我已经74岁了,不过我并不觉得自己老了,在我们这样美好的岁月里,我的心随之变得年轻起来。一种献身事业的炽热感情依然燃烧着我的心。”

半个世纪,这位目睹了中国翻天覆地变化的历史见证人,就是怀着这样的精神,又马不停蹄地开始了工作。

1981年,经过周密的调查和论证,马海德提出“中国要在2000年基本消灭麻风病”的奋斗目标。为实现这一目标,他积极开展中外医学界的合作与交流,1985年,在马海德的号召下,广州召开了中国第一届国际麻风病学术交流会。在这次大会上,不少专家都私下里找到马海德,表示很愿意在中国消灭麻风病的事业中,贡献自己的一份力量。

马海德见此,便决定趁热打铁,立即动手先后成立了“中国麻风协会”和“中国麻风防治基金会”,以方便开展国际交流、接受外援,从而更加科学地管理和合理使用外援。

1976年,马海德被检查出患有前列腺癌后,仍然不停歇,陆续做了8次大手术,可病情稍微好转一点,他又开始忙,到处看病人。

直到1988年,已经被癌症折磨得瘦了30斤的马海德,晕倒在了北戴河的三省会议会场上。

1988年10月3日,马海德结束了他无悔的一生。根据他的遗愿,他的骨灰被分为了三部分,一部分送回了美国的家乡,一部分送到了延安,另外一部分被安置在北京八宝山革命公墓。

马海德去世前,曾拉着苏菲的手对她嘱托,要成立基金会。马海德去世后,苏菲觉得要了却马海德的心愿,儿子周幼马也非常支持她。当打听到成立基金会至少要十万元人民币的时候,苏菲立刻把马海德留给自己养老的3万元美金都拿了出來,兑换成人民币,立刻请示了卫生部的有关领导。

就在马海德去世的第二年,中国唯一一个出资奖励麻风病防治工作中有突出贡献的医务工作者基金会——马海德基金会正式成立了。

搞了半辈子文艺工作,已经退休的苏菲又全身心地投入到基金会的成立中,用马海德的遗产以及自己的养老金,维持了基金会20多年的运转。多年来,她走遍了中国麻风病多发的省份,想方设法解决一些地区在防治麻风病时的实际困难,或者代表基金会出席一些活动,为中国的防治麻风病争取更好的环境。

苏菲已经98岁高龄,仍然在关心着基金会的运转。苏菲和儿子、孙子、曾孙都住在这个院子,四代同堂。周幼马如今也已经是周围邻居眼中的“老北京”了,他形容自己“就是一个标准的退休干部,平时参加各种活动,写写文章,逗逗孙子”,最大的乐事就是接送孙子上学。