大珠小珠落玉盘

2018-08-04解玺璋

解玺璋

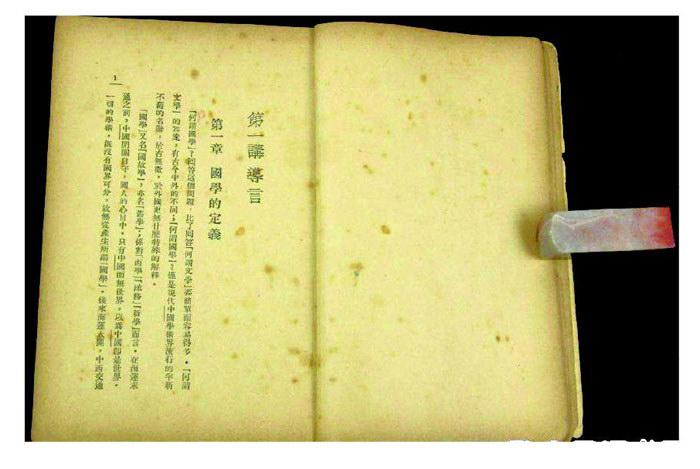

我喜欢读“小书”。有时候,“小书”可以解决大问题。如果是“大家”所作“小书”,则更能收事半功倍之效。记得曾读过谭正璧先生的《国学概论新编》,这是一本关于国学常识的普及读物,书固然不是很大,篇幅显得长一些,但谭先生却是国学大家,他的国学功底之深厚,足以支持他完成这样一部举重若轻的国学入门书。在这之前,我也曾读过章太炎先生的《国学讲演录》,这本书的篇幅虽然也不算大,但文字则比较艰深,初学者颇不易读。谭先生的这一本就不同了,他以通俗晓畅取胜,容易被学养比较浅的我辈所接受。

这也许可以看作“大家小书”的特色之一。夏承焘的《唐宋词欣赏》,龙榆生的《词学十讲》《词曲概论》,赵朴初的《佛教常识答问》,白化文的《汉化佛教与佛寺》,王力的《诗词格律概要》,顧颉刚的《中国史学入门》《秦汉的方士与儒生》,朱自清的《经典常谈》《论雅俗共赏》,黄裳的《旧戏新谈》《笔祸史谈丛》等,都写得深入浅出,妙趣横生,虽非鸿篇巨制,确是大家手笔。吾生也晚,由于种种条件所限,无论是前辈名宿,还是当今学人,均属“久仰芳名,无由亲炙”,而可以聊补缺憾的,抑或读他们的书,尤其是“大家小书”。打开一本书,就仿佛有位先生坐在面前,东西南北中,上下五千年,与我们从容道来。韩愈有言:圣人无常师。我们不是圣人,却享有圣人的待遇。

瞿林东先生是“大家小书”的编委,从三个方面谈及其价值:第一,很多大家已经过世,通过出版“大家小书”,在一定意义上“复活”了这些大家,使得我们有机会和这些“大家”对话;第二,“大家小书”在相对比较有限的篇幅内向读者展示了大家的学养、知识、见解和风范,既是对文化遗产的重新发掘和利用,也有助于从整体上提高国民的文化素质;第三,这些小书固然很小,但这里的小,或仅就篇幅而言。事实上,无论学术价值还是文化价值,它们都不能以小言之。而且,对于今天学界过分追求“大”来说,“大家小书”倒未尝不是一种提醒,一种调剂。与其大得空洞,大得虚张声势,何妨小得扎实,小得果实饱满呢?

无论如何,大家写小书,都是一种值得发扬的学术传统。历史上,不乏善写小书的大家。王国维先生的《人间词话》《宋元戏曲考》《红楼梦评论》,梁启超先生的《清代学术概论》,陈寅恪先生的《唐代政治史述论稿》,都是大家写小书的名篇,而且是非大家所不能作的。胡适一次谈到《清代学术概论》时就曾表示:“任公此书甚好,今日亦只有他能作这样聪明的著述。”为什么这么说呢?道理就在于,他不是不能大,一大便捉襟见肘,手足无措;而是能大亦能小,有大亦有小,大能大得气势恢宏,小能小得玲珑剔透。试想,如果任公没有一部《中国近三百年学术史》垫底,他又怎能挥洒自如地写出《清代学术概论》?这本“小书”又怎能被几代大学者尊为治中国近现代学术史的必读书?

赵朴初先生在《佛教常识答问》新版序言中写道:“我喜欢小题大做,而不喜欢大题小做,更害怕无题空做。”这种表白既是赵朴老学风严谨,做事诚实的写照,也道出了众多大家的心声。也就是说,虽然他们写的是“小书”,却并不因“小”而降低标准,放松要求,自己原谅自己。即以顾颉刚先生《秦汉的方士与儒生》为例,这本书只有9万余字,而作者的本意却是要借此梳理汉代的学术史和思想史,并探讨思想、学术如何影响和制约政治制度的建构。这当然是个很大的题目,顾颉刚先生最初留意这个题目,还是1916年初进北京大学文科中国哲学门的时候,而这本书的出版,已经到了卢沟桥事变的前夜。可见,他对这个题目的研究和探索,至少已有近20年的时间。这期间,他力求辨清今古文家的本来面目,并进一步追问他们出现的社会背景和历史条件,最终找到了造就两汉经学的根本原因。但在处理这个题目时,他却选择了一个很小的切口,即从方士和儒生这两种不同的身份入手,揭示他们殊途同归的历史命运。

再举来新夏先生的《古典目录学浅说》来说明。这本“小书”,也是一本以小见大的书。最初,这是来新夏先生针对高校历史系初学者所作的入门讲义,其重点在于叙述古代目录著作的类别体制、编撰过程和历史演变,既严谨扎实,又简明朴实,初学者正可以由此了解一些目录学的基本知识。而所以言其大者,恐怕还在于这本书在讲述古代目录著作时,常常会涉及古今学术演变的基本脉络和大势所趋,并告诉读者,“辨章学术,考镜源流”是治学的根本。

大书自有大书的价值,小书也有小书的好处。某些时候,小书的作用可能还是大书不可替代的。袁行霈先生在“总序”中写明编辑这套丛书的用意,其中就有“节省读者的时间,让读者在较短的时间内获得较多的知识”这一条。我们生活在一个信息爆炸的时代,小书则试图提供一种方便。“大家小书”每本的篇幅都很短,“读者即使细细地阅读慢慢地体味,也花不了多少时间,可以充分享受读书的乐趣。如果把它们当成补药来吃也行,剂量小,吃起来方便,消化起来也容易”。编者和出版人的这番苦心,作为读者的我们,应该很好地去体味和感受。

编辑/书含