权利与权力关系视阈下社会工作的专业化逻辑

2018-08-04庞飞

庞飞

权利与权力关系视阈下社会工作的专业化逻辑

庞飞

(南京大学社会学院,江苏南京,210046;韩山师范学院,广东潮州,521041)

社会工作专业化的本质是通过权利与权力辩证关系的实践来建构专业权力的过程。权利与权力的关系,在社会工作专业内、外和专业化的不同阶段以及在不同政治经济文化环境中得以不同体现。对目前中国社会工作专业化过程中权力的批判,需要在明晰权利与权力辩证关系的基础上,运用动态、系统的视角进行情景性的考究,否则这些批判将成为无谓的指责。

社会工作;权利;权力;专业化;本土化

社会工作自诞生之日起,就一直在为其专业化努力。时至今日,社会工作虽然在国际社会上得到认可,但其专业地位还没有完全确立。在全球化背景下,社会工作实践表现为专业化与本土化之间的“双人舞”,构成社会工作发展的一体两面。

社会工作专业化或本土化过程中面临的矛盾本质上是权利和权力关系的衍生。在现代社会的话语体系中,权利永远占据道德与政治的至高点,是任何社会设置及其行为的出发点。人类权利奠定了社会工作的价值基础,也统摄了社会工作的全部实践范围[1](12)。社会工作无论是在现代社会中的专业化实践,还是在后现代社会中的反思与重构,都以权利实践作为专业建构的根本手段,以体现社会工作的权利本质。权力对权利的助益与侵蚀,构成了社会工作专业化及本土化过程的根本矛盾。在现代客观、确定的知识观的影响下,社会工作的专业化追求无疑具有反叛与钳制权力的意义;后现代将知识与权力之间的隐秘关系揭示出来,其目的是祛除隐藏在知识背后权力的压迫及暴力特性,从而寻求人类的解放。因此,社会工作无论是现代的专业化追求还是后现代的反思性重构,都具有强调权利和钳制权力的逻辑。对这一逻辑的实践,要以权利与权力辩证关系为基础,明晰二者在社会工作实践中的样态,以及在社会工作专业化发展中的作用。但无论是社会工作的理论还是实践对权利与权力关系的这一现实运行逻辑的关注都严重不足。

在全球化和地方化日益加速的背景下,社会工作及其实践也面临着全球化推广的本土化问题。对于非西方国家来说,社会工作属于舶来品,其实践面临在其本土嵌入的问题。在现代和后现代双重浪潮冲击的背景下,对于社会工作来说,真正的挑战在于坚持人权视角,以恰当的文化方式来工作,从而使权利在不同的文化脉络中得以实现[1](92)。同时,从社会工作专业化的总体发展来看,在不同的阶段,遵循着不同的、以权利与权力辩证关系为基础的专业化逻辑。因此,对社会工作实践进行权利实践和权力批判不可超越其所在的文化发展阶段,应以具体的、特殊的、情境性的方式进行反思与重构。

当前中国的社会工作正处在专业化的关键时期。结合社会工作普适性价值和通用性原理,以及中国的具体国情,我国社会工作进行了“以社区为本位”的实践范式重构[2],在具体的实践反思过程中,面临着抽象地、过度地对权利实践的强调和权力要素的批判,从而致使其陷入专业使命实践与专业存活的撕裂之中。这一困境在很大程度上是由人们对权利与权力的辩证关系认识不清,以及混淆社会工作实践中权利及权力的实践逻辑导致的。本文尝试在厘清权利和权力辩证关系基础上,探析社会工作在专业内外、不同发展阶段和不同文化背景中的权利与权力的实践关系,从而阐明社会工作在全球化背景下的专业化逻辑。

一、权利与权力的辩证关系

(一) 权利

权利是现代社会的产物,是在西方启蒙运动“天赋人权”的理念下,个人被赋予的权力和自由[3](206−209),是个人至高无上的、无可争议的、不应受到任何个人和组织干预的绝对权力[4](29−30)。这是最初意义上、具有现代性的权利内涵。随着对权利现象的持续关注和深入研究,人们对权利来源的争论也日趋丰繁,有“天赋说”(斯宾诺莎、洛克、霍布斯、卢梭等)、“互动构建说”(黑格尔、米德等)、“法律赋予说”(边沁、凯尔森等)、“自由与责任说”(哈特、韦尔曼等)等,但归纳起来,主要是“天赋说”和“互动构建说”之间的 争论。

“天赋说”是现代自由主义所崇尚的权利观念,认为权利是个人与生俱来的道德品质,具有不可被剥夺的性质,先于并独立于政府,不依赖法律的存在而存在。政府的合法性和法律的建构都需要以人类的权利为依据。所以在现代社会中,权利是现代社会演化的根源性力量,现代社会的公平与正义建立在权利的基础之上[5]。政府不能要求个人牺牲自己的利益而保全大多数人的利益,也无权要求一些人牺牲自己的权利满足其他人的权利,政府能做的就是小心谨慎地在权利主体之间保持中立[4](35)。自由主义的权利观念建立在理性人假设的基础上,个人之所以能够享用和行使现代权利是因为个人具有理性,其他任何个人都无法完全站在“我”的立场替我做出判断,而“我”具有自己决定自己行动的能力。然而在现实中,这些假设及其实践都受到了挑战。

“互动构建说”反对“天赋说”个体性、主体性的权利观念,认为人们的共同性、关系性与交互性优于个人的唯一性、自我性和强制性,人们无法在孤岛上独自享受“权利”,权利的存在基于人际互动和人际关系。权利在人与人的交往互动中产生,也在互动的关系中生产与再生产,是一种以时间、文化和情景为基础的话语构建物,其本质是话语[1](14−15),是人们在互动过程中对于什么是构成共同或共享的、不间断的对话达成[1](14−15)。

无论是“天赋说”还是“互动构建说”,都认同权利是现代社会的核心话题,都没有否认权利是个人基本权力的假设,只是后者更强调互动、关系、文化与情景。

(二) 权力

人类历史也是一部关于权力的历史。权力的概念对于社会科学的意义就如能量对于物理学的意义[6]。对于权力的认识,人们大致有三个方面的争论:权力意志论与关系论、权力的潜在性与实际性以及权力的合法性与强制性。

权力意志论及关系论的讨论。意志论持有者颇多,其代表人物有伯纳德·罗素、弗里德里希·尼采、马克斯·韦伯及丹尼斯·H. 朗等。他们认为权力的意志是基于人类的欲望,权力欲是人类无限欲望的首要内容,是强化了的生存欲望,包括释放和扩张自己力量的欲望、进行创造的欲望、占有和支配它物的欲 望[4](16)。权力的关系论者主要以福柯为代表,他们认为意志论的权力似乎拥有明确的权力拥有者和权力对象,但在实际中多以一种隐性的、看不见的权力形式存在,是社会有机体内部采取多重形式的镇压,隐藏于各种特殊的、非人格化的社会结构之中[7]。

权力的潜在性与实际性的观点认为,权力是一种潜在的能力,并不是由权力拥有者发起而引起权力对象的反应,而是权力拥有者不在场,权力的对象也要按权力拥有者的希望行事[4](8)。由此可见,权力运行的内在性和机制性是此观点强调的重点。

权力的合法性与强制性观点认为,权力大都以合法性的形式呈现出来,不具有合法性的权力因太少而不具有研究的价值。强迫性是权力最基本的一面,表现为一种强迫他人做事的力量。在实际的权力关系中,权力是合法与强制相互作用而形成的混合体。持这一观点的代表人物有汉娜·阿伦特、罗伯特·达尔和丹尼斯·H. 朗。

在后现代相关思想的影响下,随着人们对权力的深度考究,对权力的理解也更多地渗透了文化与情境的要素。安东尼·吉登斯认为权力的运行方式及强弱程度取决于其所在的情景场所[8](13)。所以,对于权力现象,也逐渐将其放在特定的文化和情境中进行理解,从而超越抽象的、普遍性的争论。

(三) 权利与权力的关系

权利和权力的关系,是历来争论不休的话题,争论的焦点是谁是第一性,即谁决定谁的问题。由此形成两种截然不同的观点:一方认为权利是权力的来源,也是权力的价值基础,权利针对权力来说,具有不可争辩的第一性;另一方则强调权力对权利的根源性影响,没有权力的护佑,权利无法得到满足。

权利决定权力观点的持有者颇多,在争论的立场中占绝对优势,甚至形成了主流的认知形态。权利话语享有道德和价值的至尊地位,是一切合理的、正当的评判标准。权力的运行必须以权利的价值判断为基础,而且必须服务于权利,甚至要将自身转化成权利。“即使是最强者也绝不会强到足以永远做主人,除非他把自己的权力转化成权利。”[9]查尔斯·霍顿·库利认为权利和权力的关系如同小孩跟成人的关系一样,前者没有权力和力量,而是通过良知对人们进行吸引,所以需要保护和引导,随着时间的推移,权利逐渐成长为权力,最终变成确立和制度化的形式[10]。在库利看来,权利是形成中的权力,权力是权利的归宿。权利先于权力而存在,权力在实现权利的过程中获得。

以边沁为首的实证主义者强调了权力或权力的产物(如法律与国家)对权利的根源性影响。“一个人之所以能够拥有一切权利,他之所以抱有各种期望享受属于他的东西,其唯一的来由是法律”[11]。凯尔森等实在主义法学者更是将权利看作一种特定的法律技术,是表述生成某种法律效果所必须的法律条件[4](42)。在这一点上,阿甘本和埃斯波西托走得更远,阿甘本认为“个体在他们与中央权力的冲突中赢得诸种空间、自由和权利的同时,又总是默默地准备越来越多把个体生命刻写入国家秩序中,从而为那个想使自己从它手中解放出来的至高权力提供一个新的且更加可怕的基础”[12]。在阿甘本的基础上,埃斯波西托更直截了当地认为,权利就是主权者用来强加其支配的工具,除此之外权利别无意义,主权者只有在权利的基础上进行支配,这种支配才具有正当性[13]。持此观点的学者虽然强调权力对权利的第一性,权力是权利的基础,但是,并没有否认权利对权力的合法性意义,以及权力长期运行的权利转化问题。

从以上权利与权力的概念内涵及关系来看,一方面,二者相互联系,相互转化。权利相对权力来说,具有道德的至尊优势,从而构成权力合法性的依据或手段。权利的成长形成权力,权力以维护权利的面向呈现与运行。另一方面,权利相对权力来说,具有力量的相对弱势,常常受到权力的侵害,致使权力呈现压迫甚至是暴力性的面向,损害社会个体的自由与解放。由此,在现实实践中,为追求自由与解放,人们在最大限度享受权利的同时,又竭力对权力进行钳制甚至是祛除。从总体来看,社会对权利的追求及对权力的限制,是人类社会生活的趋势,是一个长时间的历史过程。但在现实中,权利和权力的关系呈现出某种权宜性和情景性特征。因此,对权利与权力的关系考究需要将其放在“情境中”,才具有实践意义。

社会工作以帮助弱势群体并实现其基本权利作为合法性存在的基础,以对权利的实现效率和对权力的钳制状况作为其专业性的判断依据。因此,社会工作的专业化努力的实质是通过科学的方式与手段对权利及权力进行实践的过程。从权利与权力关系的过程化视角去探究社会工作专业化的实践路径,不仅具有根本性的解释意义,而且对学界通用国家−社会关系框架批判社会工作实践具有批判意义。

二、社会工作专业内的权利实践与权力批判

虽然有人认为社会工作应以人的需求为服务的出发点和立足点,因为需求存在人们的权利当中[14],但也有人认为需求是达到某种目的的手段,权利才是社会工作者应该在需求的背后进行强调和实现的对 象[1](104)。不仅如此,社会工作若以需求为本,就会面临实证主义的影响,进而对人们的需要进行界定,从而形成新的专业权威压迫的指责[15],最终损害人们自我界定需要的权利。另外,2001年在国际社会工作教育协会(IASSW)和国际社会工作者联合会(IFSW)共同对社会工作的界定中,明确将人类权利和社会公平作为社会工作的实践基础[16],从而致使社会工作在实践本质上是道德实践与政治实践[17]。在此背景下,人们逐渐形成了社会工作以权利为本的共识。

权利实践是社会工作存在的合法性基础,但由于权利与权力之间的相互转化及对立关系,致使社会工作的实践过程同时呈现权利的实践和权力的批判 逻辑。

(一) 权利(权力)实践

为社会弱势群体提供基本权利的满足性服务,是社会工作专业(职业)的灵魂,若偏离了这一初衷,社会工作者将成为“失去灵魂的天使”(unfaithful- angels)[18]。

如上文所述,权利是在人际交往过程中,赋予个人的自由与权力,是任何组织和个人都不能干涉的绝对权力。社会弱势群体之所以处于弱势,是因为缺少保证和维护其权利的权力力量。所以社会工作者对社会弱势群体的权利帮助,在很大程度上是让个人或集体获得目标,帮助培养资源及其相关策略[19],其实践是产生权力、发展权力、掌握权力或协助掌权的过 程[20]。由此,在帮助社会弱势群体获得权利的实践过程中,权利与权力的实践是同一过程的两个面向。

对弱势群体的权利性帮助,是社会工作的缘起和初衷,也是其专业的价值灵魂与伦理道德。这样就能理解,社会工作在追求社会公平公正的原则下,采取以权利为本的实践策略。但就目前美国、英国等西方国家社会工作的实践状况来看,有离其初衷越来越远的趋势,在以需求为本的实践理念的影响下,将服务对象扩展到社会中产阶层[21],更有甚者把专业与商业相结合,使“问题”成为获取高额利润的合法根据[22](2),混淆了社会工作组织与商业组织之间的本质性差异,从而在一定程度上消解了社会工作存在的合法性 根基。

(二) 权力批判

社会工作为社会弱势群体提供服务,使其拥有或有能力拥有享受权利的资源和权力,这是社会工作权利(权力)的实践逻辑。但在此过程中,还应尽力消除致使服务对象产生“无能感”的外在权力的压迫性因素。社会工作专业内的这一努力主要表现为在社会工作专业化过程中工作者的专业权威为服务对象带来新的权力压迫的批判。随着专业化进程的推进,社会工作的专业知识与服务技术逐渐累进,社会工作者在服务实践中,逐渐获得专业工作者、专家甚至是权威的地位,从而排除了服务对象的话语参与权,进一步加剧了服务对象的消极无力感[1](164)。

社会工作专业内更深层次的权力批判主要来自福柯对知识的权力批判。在福柯看来,知识是现代社会中权力的遁入之所。他认为,现代社会知识与话语的产生有一套控制机制,即真理体制,真理体制是知识与权力相结合的产物[23],由此,在现代社会中,知识即权力。在福柯的话语背景下,社会工作成为国家治理的规训机制,是国家权力从外在控制向内在规训的转化手段,通过“正常”与“不正常”的划分,配合相应的技术,努力将“不正常”拉回到“正常”[24],同时通过教育和惩罚,对原子化个体家庭生活进行监督和指导,确保正常人的生产[25]。在此过程中,权力的压迫性首先表现为向服务对象贴“问题”标签,标签体现专业权力及主流话语的忘乎所以。不仅如此,这一“问题”的操作化过程,创造了一个道德的、心理的和市民的自我弱化的情景[22],为新权力的产生创造了条件。

在对社会工作实践过程的权力反思及批判的过程中,结合专业的权利(权力)实践和权力批判,发展成为服务对象增权的理论,即赋权理论。赋权理论通过平等对话的方式,让服务对象参与到整个服务过程中来,赋予其话语权力。在这一实践模式下,社会工作者不再是专业者、权威角色,而是服务对象的伙伴、合作者、共同导师、共同探寻者、对话者、批判提问者、桥梁架接者、指导者、平等联盟权力促进者、共同建设者、共同行动者、共同工作者等[26]。

当然,理论是实践的指导,是现实最理想状态,理论并不代表实践。虽然这是非常简单的道理,但在现实中有不少人运用理论去裁剪现实,忽视实践的情境性、权宜性、暂时性等特点,从静态而非动态的视角,对社会工作的现实实践进行权力的批判与指责,这样不仅对社会工作的发展无益,甚至有可能损害社会工作在不同的时代与环境中的生存与发展。对社会工作专业内的实践反思,应该更多地运用动态视角,对过程与结果的双重实践效果评估,考察是否增强了服务对象获取资源和权力的能力,从而能够有效地维护自己的权利,而不是忽视权利与权力之间的辩证关系,将反思的重点放在服务过程中权力的压迫性因素上,最终无法觉察权力对权利实现的积极效用。福柯向我们揭示,权力有时是一种创造性力量,促使知识和话语的形成和运作;有时也促进、培养和鼓励主体性,从而实现生命价值最大化[27]。

三、社会工作专业外的权利实践与权力批判

社会工作专业内的权利(权力)实践和权力批判,是社会工作专业化过程中的内修,所涉及的内容都是其专业的核心内涵。社会工作专业外的实践同样遵行权利实践与权力批判的“双轮驱动”逻辑,只是注入了更多的生存与竞争的因素。

(一) 权利的实践与权力的批判

社会工作外的权利实践方式主要是通过整合个人和社会资源,对损害服务对象的权利、要素、环境和制度性的权力因素进行批判,进而为服务对象最大限度地争取权利(利益)、营造有利于能力成长的环境和提供必要的条件。

无论是对外在资源的整合,还是权力要素的批判,都以获得生存资源为实践指向。社会中的个体处于不同的时空,对资源的获取能力和可能性存在差异,从而导致了资源在社会中的非均衡分布。由此,正如霍曼斯和布劳所说,资源掌控的差异性和交换的非平等性导致了权力的产生。进而,权力既是资源分配和交换的结果,也是资源的分配手段。在现实中,国家控制着大部分生存性资源,国家权力以制度政策的方式运行,也以制度政策的方式进行资源调控与分配。在此背景下,个体资源的状况,不仅来自以个体能力为条件的竞争性,更多地来自国家制度政策的结构性分配。因此,社会工作者对弱势群体的权利服务主要从两个维度展开:培养个体能力、参与修缮和落实国家政策。社会工作对结构性权力的批判,不仅致力于国家制度政策的调整,还会通过嵌入各部门和组织,对其中的非合理权力结构和压迫性因素予以批判。

当然,这一过程并不单单依靠社会工作者,更多的是与服务对象一道,通过话语实践,来解构主流叙事的权力机制,发展反主流话语和多元抵抗性叙事的策略,从而实现生活的解放和自主性[28]。

然而,社会工作者外在的权利实践和权力批判,不是要改变这个可憎的、不平等的世界,而是要努力改变不平等的界限[1](26)。只有在这个层面上,社会工作的努力才具有现实意义。

(二) 权力实践

不仅个体的生存需要资源和权力的支撑,各个行业及其组织也是如此。社会工作要生存和开展服务实践,资源是不可或缺的基础性条件。在以科学话语为主流的社会中,科学的专业化努力成为社会工作专业权力获取的路径。所以,专业社会工作的权力获得成为社会工作实践的一部分,进而可将社会工作专业议程和为专业化而做的奋斗看作一项事业,旨在获取权力、特权及其疆域的统治权[29]。其专业化成功的标志是是否获得了履行一个特定工作排他性权利[30],并在此基础上是否获得了格林伍德和劳尔森两人提到的“专业权威”。由此,专业权威反映的是一种专业地位和声望的建立标志[28]。社会工作专业权威的建构建立在与社会大众功能互换的基础之上:专业人员提供科学而有效的专业服务,社会大众为其提供权威授权和崇高地位[31]。

由此不难看出,社会工作专业化及其专业权威确立的过程的本质是专业外在的专业权力实践。社会工作在掌握一定资源的基础上通过向社会提供专业性服务确立其专业地位和权威,从而为进一步获取资源构建其合法性存在的基础和依据。在此意义上,其专业化努力就成为资源获取的手段[32]。社会工作也就在这一资源获取的循环实践中获得生存和发展。

同样,社会工作的专业化和获取专业权威的努力也受到了批判与质疑,认为专业权威甚至专业霸权,会导致社会工作实践陷入到“他者殖民化”的泥沼之中[33]。

四、社会工作不同成长阶段的专业化实践

社会工作起源于19世纪末20世纪初的西方国家,经历了从产生到发展壮大的过程。在这一过程中,虽然一直都伴随着社会工作的专业化,但先后经历了不同的专业化逻辑。同时,在全球化背景下,社会工作也逐渐被引入非西方国家,经历着“嵌入”发展的专业化过程。无论是在西方国家还是非西方国家,社会工作在不同的发展阶段,践行着不同的权利与权力的专业化逻辑。

(一) 西方国家社会工作不同成长阶段的专业化实践

在20世纪60年代以前,社会工作在其利他主义价值观和现代科学知识主流话语的影响下,运用科学的知识和方法,追求其专业化地位,为获取专业话语权甚至是专业霸权而努力。在此过程中,专业内和专业外的权利实践都构成了专业权力形成的内在机理,其权利和权力实践具有高度的一致性;同时,对外在的权力压迫及其暴力特性进行批判,从而呈现出专业内权力实践和专业外权力批判的实践逻辑。在这一逻辑的引导下,最终快速推进了社会工作专业权力的构建进程。这一过程可被称为专业权力追求与实现阶段。

20世纪60年代以后,受后现代思想的影响,社会工作的科学专业化努力面临日益增多的批判与挑战,分别从专业内和专业外两个方面对专业的权力实践进行反思与解构,对专业霸权进行激烈的批判[34]。在此背景下,社会工作分别从证据为本的实践和赋权与增权取向的实践两个方面加以应对,在权利最大化的实践逻辑下,通过去专业权威、科技理性、病态化治疗和科学规训的努力[28],进行权力最大化的批判实践。这一阶段可被称为专业化过程的权利最大化和权力的化解阶段。

由此,不难看出,20世纪60年代以前,社会工作的专业化过程是在权利与权力内在关系一致性的逻辑上进行的,在此过程中,权利和权力实践同时获得了发展,并初步确立了其专业地位和专业权力;20世纪60年代以后,社会工作的专业化过程是在权利与权力内在关系对立的逻辑上进行的,这一时期的专业化通过对权力进行钳制,减少权力对权利侵蚀来追求权利的最大化。

从表面上看,20世纪60年代前后,社会工作遵循着不同的专业化逻辑,即60年代以前是专业权力的建构阶段,在此期间社会工作获取其专业权威与霸权;60年代以后是专业权力解构阶段,在此阶段社会工作专业化减弱甚至是存在消解趋势。但是,前阶段的专业权力的建构和后阶段的解构,二者在深层次上具有内在的一致性。一方面,对权力的建构和解构,都遵循着权利最大化的实现逻辑;另一方面,面对专业权力的指责与批判,社会工作进行专业权力的解构实践,其目的并非为弱化其专业存在,而是面对外界环境挑战做出的应对,为强化其专业存在而进行的努力,只不过这一努力是通过强化权利的方式来进行的。专业权力的解构成功地化解了外界对权力的批判和质疑,从而强化了其专业存在即实际上的专业权力,只不过此时的权力比20世纪60年代以前更为隐蔽,遁入到了权利之中。

因此,在后专业化时代[35],社会工作专业化表面上是通过对权力的祛除达到权利实践的最大化,但权力最终通过遁入到权利之中而得到强化。这一点将在后面展开进一步分析。

(二) 非西方国家社会工作不同成长阶段的专业化实践

社会工作对非西方国家来说都是舶来品,在各国的实践都面临着本土化问题。从本质上来说,本土化是社会工作在不同政治、经济、文化环境中的专业化过程。社会工作引入到不同的国家,必然嵌入到当地的政治、经济、文化环境中。所以,嵌入性发展成为社会工作本土化(专业化)的策略。

社会工作的本土化策略是“嵌入”而非“融入”,是本土化过程的“物理性”楔入,体现对其价值的坚守与权宜性实现。社会工作对各国已有的公共服务体系来说,是弱小的后来者[36]。社会工作要在不同的环境中获得生存与发展,必然面临以资源为基础的权宜性实践,只有先生存,才可谈发展。社会工作在各国嵌入性发展的最初必定依附于环境中原有的强大体系,体现出某种亲和[36]。在此背景下,社会工作的实践运行在一定程度上呈现出对原服务体系的权力的应和,甚至遵循着以资源为导向的实践逻辑[37]。在此情境中,对权力实践进行批判,则不具有改善现实的建设性意义。当然,权利服务与实践才是社会工作存在的合法性基础。为了不失去其合法性依据,社会工作在嵌入发展的本土化(专业化)过程中,追求以权利为本的实践逻辑从根本上指引着其本土化(专业化)的方向。所以这一阶段是在权力与权利内在关系一致性的基础上,由专业权力实践带动其专业权利实践,进而获得专业的生存与发展。

社会工作在各个国家与地区的嵌入性发展,将经历由边缘化向核心化、浅层嵌入到深层嵌入、依附性嵌入和自主性嵌入的过程[36],这一过程是与社会工作在不同环境中的发展壮大相伴随的。在全球化背景下,对于非西方国家来说,社会工作的本土化(专业化)进程同时面临专业化和反专业化思想的双重影响,随其发展壮大,其专业化逻辑也经历着权利与权力关系的一致性向对立性转化的过程,这一逻辑与西方国家社会工作专业构建过程是一致的。

由此可见,无论是西方国家社会工作的专业化过程,还是非西方国家的本土化(专业化)实践,都体现在不同的专业成长阶段,遵循着不同的专业化逻辑,同时呈现权利与权力关系的情景实现。不仅如此,社会工作在西方国家的专业化过程、特别是在非西方国家和地区的本土化(专业化)进程中,体现出现实生存大于理想追求的逻辑。专业化理想是在与现实的妥协和坚守中实现的。

五、社会工作在不同环境中的专业化实践

全球化背景的社会工作专业化实践是在不同的政治、经济、文化环境中进行的。权利作为现代社会的话语,在不同的政治、经济、文化环境中,面临着不同的解读、建构与操作。所以,对社会工作的权利实践与权力批判,只有放入所在的实践环境,才具有现实意义。

对于非西方国家来说,社会工作的专业化,不仅体现在不同发展阶段权利与权力关系的不同实践,还表现在不同的政治、经济、文化环境中,对不同的权利和权力内容的实践与批判。比如社会工作在中国本土化的过程中,在嵌入性发展的策略下,选择“以社区为本”的权利实践方式,则是基于中国政治、经济、文化环境的本土化操作。

需要强调的是,文化并非是固态的、物化的,而是在人们生活实践中进行着生产与再生产、处于持续不断的演化之中。文化也并非是完全一致和统一的,任何文化都包含着不同类型、层级,呈现出多元化的样态。在不同文化中,任何价值实践,都会存在某种程度的抗争与争论,只不过争论的内容不同。所以,在动态的、内部价值不一的文化环境中的社会工作专业化实践,所面临的权利与权力关系的实践也不一样。比如英国,二战结束到20世纪70年代是典型的福利性国家。社会工作在这一时期获得了全面发展,迎来其发展的黄金时期。但到了70年代,英国经济发展停滞,撒切尔夫人推行了一系列改革,新自由主义成为英国的主流意识及文化心态。在此背景下,国家对社会工作的支持大幅缩水,致使社会工作的服务转向追求“投入—产出”的效益,进而使以权利和公平为基础的道德与政治实践趋于萎缩[38]。英国目前的社会工作实践主要面临着管理主义、技术理性和微观实践等所带来的权利实践不足和新的专业权力批判的问题。

再如美国,受实用主义传统的影响,实用功能性价值是其关注的重点。所以,社会工作的实践在美国聚焦于以证据为本的问题治疗模式,致使其面临专业权力(权威)对服务对象带来权力压迫的风险,从而招致人文主义和社会正义实践缺失的批判[18]。

六、结论与讨论

(一) 结论

在全球化背景下,社会工作专业化和本土化的实践动力,本质上来源于权利与权力之间对立统一的矛盾关系。社会工作在其专业化过程中,在专业内与专业外遵循着不同的权利与权力关系逻辑,并在不同发展阶段和不同政治、经济、文化环境中得到具体体现。

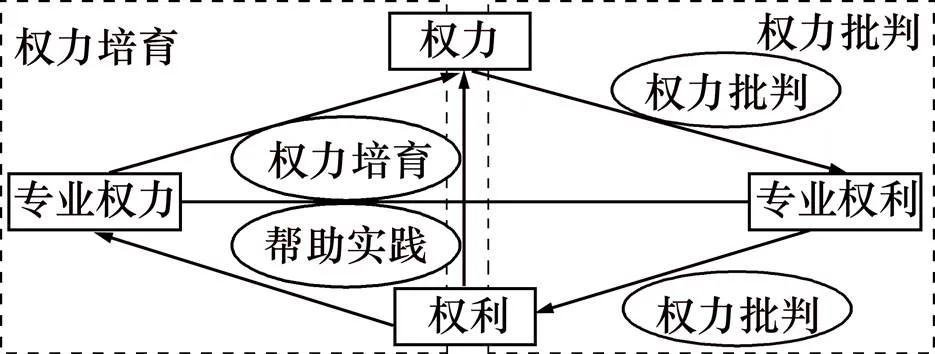

无论是西方国家还是非西方国家的社会工作专业化,都先后经历了(或正在经历)权利与权力一致性为基础的实践向权利与权力对立关系为基础的转变过程。在权利与权力相互转化关系的基础上,呈现出某种阶段性特征,社会工作在其专业化早期,专业权利的培育与发展,是同权力的增长相一致的,此时的权利以权力的方式呈现;当专业权力发展到一定程度,对服务对象的权利带来威胁之时,权力面临反思与批判,在此压力下,最终又逐渐遁入到服务对象的权利之中,权力以权利的方式呈现。其具体的转化逻辑机制如图1所示。

图1 社会工作专业化(本土化)的实践机制

作为以权利实践为本的社会工作,人类权利成为其专业化实践的逻辑起点,也是其存在的合法性依据。社会工作在帮助弱势群体获得权利的过程中,获得专业权利,在专业权利和弱势群体的权利实践能力提升过程中,逐渐获得保护权利实现的权力力量。这一过程体现的是在权利与权力统一关系的基础上,权利向权力的转化过程。这是社会工作专业化(本土化)过程的最初阶段。这一过程如图1的左半侧所示,表现着权力的培育逻辑。

随着专业权力的成长,同时人们对专业外的权力压迫进行批判,社会工作逐渐获得社会的认可,专业地位逐渐确立,并试图获得专业权威,甚至是霸权。这一权力实践带来新的压迫与暴力,对权利的实践带来威胁,成为人们追求自由和解放的障碍。在面对外在的权力批判和内在的权力性反思的过程中,社会工作对专业的权力性因素进行钳制,甚至是祛除。这一过程体现出权力与权利的对立关系。社会工作反思性的权力批判,最终致使权力遁入权利,以权利的方式呈现出来。这一过程如图的右半侧所示,呈现着权力的批判逻辑。

长期来看,无论是图1左侧的权力培育实践还是右侧的权力批判实践,都使社会工作专业地位和权力得到强化,只是权力的批判逻辑使得这一强化更为深入与隐蔽。

(二) 讨论

社会工作对于中国来说也是舶来品,同时面临本土化和专业化问题。作为外来物的社会工作,只能采取嵌入性发展策略,依附于原有服务体系开展相应的工作。从总体上来看,中国的社会工作还处于专业化(本土化)实践初期,还在专业权力的建构阶段。这一专业权力的建构主要通过两个方面的资源获取进行:一是整合社会闲散资源,通过掌握相应的资源而获取权力;二是争取政府权力资源的让渡与赋予,从而获取专业权力与资源[39]。就目前来看,支撑社会工作的权力与资源主要来自政府的让渡。同时,其专业内和专业外的权利实践还处于艰难的探索阶段,致使其专业话语权力还相对弱小。所以,在这一阶段社会工作的探索实践,其生存原则大于理想追求,从而出现了一定程度上被国家权力同化,甚至遵循着“让政府满意”的实践原则[40]。对于社会工作实践在此过程中出现的问题,不要用静止的眼光、孤立地解读,否则不利于社会工作专业权力的建构,使社会工作实践在现有的政治、经济、文化环境中无所适从。

社会工作作为国家治理能力建设的一部分,在其本土化(专业化)初期,存在被强大权力体系同化的现象是可以理解的,因为只有在生存的前提下谈发展才有意义。但也不是不顾其权利实践的使命,毕竟这才是社会工作存在的最为根本的合法性依据。所以,关键问题还是如何处理在依附政府权力、向社会提供服务的过程中,进行专业内的权利实践与权力构建,从而逐渐获得专业权力。只要社会工作在其实践过程中,运用生存与理想的关系进行反思性实践①,将政府权力实践与专业权力构建由冲突的关系变为合作的关 系[41],就有可能跨越实践的困境。

目前,中国社会工作专业权力的建构与实践,除了要理清权利与权力的关系外,还存在诸多困境:社会工作嵌入性发展面临的体制性难题[42];社会工作以“社区为本”的专业化实践,以向社区提供专业化服务为假设,推动社会工作的专业化建设,专业的社区服务何以可能和如何可能[32];社会工作在专业权力建构的过程中,同时面临着专业权力及权威的化解困 境[43],等等。只有跨越了这些困境,社会工作专业权力建构的可能性才能变为现实。

注释:

① 生存是为了实现理想,理想的实现是为了更好的生存。就我国社会工作目前的实践状况来看,在获取资源的基础上,进行专业化实践,在权力与权利实践的双轮驱动中,推动社会工作的专业化。

[1] 吉姆•艾夫. 人类权利与社会工作[M]. 郑广怀, 何小雷, 译.上海: 华东理工大学出版社, 2015.

[2] 徐选国. 从专业性、本土性迈向社区公共性: 理解社会工作本质的新线索[J]. 社会科学战线, 2016, 39(8): 184−193.

[3] JOHN FINNIS. Nature law and nature right[M]. Oxford: Clarendon Press, 1980.

[4] 王莉君. 权力与权利的思辨[M]. 北京: 中国法制出版社, 2005.

[5] 约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 何怀宏, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1988: 492.

[6] 伯特兰·罗素.权力论[M]. 吴友三, 译.北京: 商务印书馆, 2008: 4.

[7] 福柯. 规训与惩罚: 监狱的诞生[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 上海: 三联书店, 1999: 200.

[8] 安东尼·吉登斯. 民族−国家与暴力[M]. 胡宗泽, 赵力涛, 译. 上海: 三联书店, 1998: 13.

[9] 卢梭. 社会契约论[M]. 何兆武, 译. 北京: 商务印书馆, 1997-12-13.

[10] 查尔斯·霍顿·库利.社会过程[M]. 洪小良, 译. 北京: 华夏出版社, 1999: 88.

[11] BENTHAM. Answer to the declaration, quoted from B. Hart, Essays in jurisprudence and philosophy[C]// New York: Oxford University Press, 1983: 181−182.

[12] AGAMBEN G. Homo sacer: Sovereign power and bare life[M]. Stanford University Press, 1998: 10.

[13] ESPOSITO R. Bios: Biopolitics and philosophy[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008: 26.

[14] IFE J. Community development: Community-based alternative in an age of globalization[J]. Melbourne: Pearson, 2002, 9(1): 29−34.

[15] ILLICH I. Disabling profession[M]. London: Marion Boyars, 1977: 23−22.

[16] SEWPAUL V, D JONES. Global standard for social work education and training[J]. Social Work Education, 2004, 23(5): 493−513.

[17] REISCH M. Defining social justice in a socially unjust world[J]. Families in Society, 2002, 83(4): 343−354.

[18] SPECHT H, M COURTNEY. Unfaithful angels: How social work has abandoned its mission[J]. Journal of Sociology & Social Welfare, 1994, 19(8): 692−695.

[19] LEE J. The empowerment approach to social work practice[M]. New York: Columbia University Press, 1994: 13.

[20] PARSONS R J. Empowerment: Purpose and practice principles in social work[J]. Social Work with Group, 1991,14(2): 7−21.

[21] EHRENREICH J. The altruistic imagination: A history of social work and social policy in united states[M]. NY: Cornell University Press, 1985: 203.

[22] SALEEBEY D. The strengths perspective in social work practice[M]. Boston: Allyn and Bacon, 2002.

[23] 福柯. 生命政治的诞生[M]. 莫伟民,赵伟, 译. 上海: 上海人民出版社, 2011: 12.

[24] 尚邦, 欧文, 爱波斯坦. 话语、权力和主体性: 福柯与社会工作的对话[M]. 郭伟和, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 26.

[25] FOUCAULT M. Social work, social control and normalization: Roundtable discussion with michel foucault. In Adrienne Chambon, Allan Irving & laura epstein(eds), reading foucault for social work[M]. New York: Columbia University Press,1999: 65.

[26] LEE J. The empowerment approach to social work practice[M]. New York: Columbia University Press,1994: 29.

[27] FOUCAULT, MICHEL. TRUTH AND POWER. In meaghan morris and paul patton, eds., Michel foucault: Power, truth, strategy[M]. Sydney: Feral Publications,1979: 29−48.

[28] 郭伟和. 后专业化时代的社会工作及借鉴意义[J]. 社会学研究, 2014, 29(5): 217−240.

[29] WENOCUR. From charity to enterprise: The development of American social work in a market economy[M]. Urbana: University of Illinois Press,1989: 23.

[30] 赵康. 专业化运动理论——人类社会中专业性职业发展历程的理论假设[J]. 社会学研究, 2001, 16(5): 87−94.

[31] HUGHES E. The professions in society[J]. The Canadian Journal of Economics and Political Science, 1960, 26(1): 54−61.

[32] 陈友华, 庞飞. 专业社区服务: 何以可能又如何可能?[J]. 山东社会科学, 2017, 31(8): 82−89.

[33] Amondson. Temptation of power and certainty[J]. Journal of Marital and Family Therapy, 1993,19(2): III−23.

[34] 劳尔生. 职业化[M]. 韩文瑞, 译. 台北: 台北五南图书出版公司, 1992: 15.

[35] H DAVID. Modernity, postmodernity and social work[J]. British Journal of Social Work, 1994, 24(5): 513−532.

[36] 王思斌. 中国社会工作的嵌入性发展[J]. 社会科学战线, 2011, 34(2): 206−222.

[37] 许小玲. 从“需要导向”到“资源导向”: 民办社会工作机构生存逻辑研究[J]. 人文杂志, 2016, 60(4): 102−108.

[38] TSUI M S. (ed.) Gone with the wind: The impacts of managerialism on human services[J]. British Journal of Social Work, 2004, 34(3): 437−42.

[39] 李友梅. 社区治理: 公民社会的微观基础[J]. 社会, 2007, 27(2): 159−169.

[40] 朱健刚, 陈安娜. 嵌人中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析[J]. 社会学研究, 2013, 28(1): 43−46.

[41] 侯志阳. 冲突抑或合作: 社工机构与社区居委会在社会服务购买中的权力关系[J]. 学术研究, 2017, 60(3): 71−18.

[42] 陈友华, 苗国, 彭裕. 中国社会工作发展及其面临的体制性难题[J]. 思想战线, 2012, 38(3): 71−78.

[43] 陈友华, 许加明. 社会工作专业权威建构: 现状、问题与思考[J]. 人文杂志, 2017, 61(6): 101−110.

The logic of professionalization of social work under the threshold of rights and power

PANG Fei

(School of Social and Behavior Science, Nanjing University, Nanjing, China 210046; Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong 521041)

The essence of professionalization (or localization) of social work is the process of constructing professional power through the practice of dialectical relationship between rights and power. The relationship between rights and power is different within and outside the social work profession, at different stages of professionalization as well as in different political, economic and cultural environments. To criticize power in the process of professionalization of social work in China, we need to clarify the dialectical relationship between rights and power, and use dynamic and systematic vision to undertake situational research. Otherwise, it would become a pointless accusation.

social work; rights; power; professionalization; localization

[编辑: 谭晓萍,游玉佩]

2018−02−05;

2018−05−30

国家社会科学基金重大项目“实现积极老龄化的公共政策及其机制研究(17ZDA120);广东省潮州市哲学社会科学“十二五”规划项目“权力视阈下家庭教育对潮汕文化传承及变迁的功能机制研究”(2015-A-12);广东省协同创新平台粤台教师教育协同创新发展中心项目“2015年度粤台乡村教育研究”(YTXW1513)

庞飞(1982—),男,湖北恩施人,南京大学社会学院博士研究生,韩山师范学院讲师,主要研究方向:社会问题、社会工作,联系邮箱:dg1607012@smail.nju.edu.cn

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.04.017

D669

A

1672-3104(2018)04−0144−09