不改其乐:父亲的身教

——我的父亲钱行

2018-08-03钱婉约转自社会科学报微信公众号

文_钱婉约 转自_社会科学报微信公众号

钱行,著名历史学家钱穆的次子,生于1932年。在钱行出生前一年,钱穆受聘于北大;至1937年,随校南迁至昆明任西南联大教授。这六年间,钱穆在学术上发力甚健。1939年,其经典之作《国史大纲》问世。同年,钱穆自昆明东归探母,与妻儿择居苏州耦园。一年之后,钱穆又匆匆离家,辗转任教于武汉、重庆、成都、昆明等地。及至1948 年,执教无锡江南大学,旋又南下赴香港办学。1949年,鼎革易辙,钱穆与家人从此海天相隔,音讯茫茫。

再次相见,已是1980年。

钱行自1980年起,潜心阅读钱穆著作。他是祖父书的忠实读者和追随者,我是他们的后人,不敢说自列门墙,斯文相继,只是希望略尽绵薄而已。

童年往事:父亲佝偻的背

对我来说,所谓“幼承庭训”的记忆,几乎是没有的。有的只是对于一些生活片段的零星记忆。

年轻时候的父亲,从家里的照片上看,属于英俊清秀的书生模样。随后不久,好像就提前老在那里了。在那段特殊时期,学校停课,老师也就失了业。在一次劳动中,父亲从正在粉刷油漆的铁皮房子的天花板上不慎摔下来,跌坏了腰。从此,腰就有点弯弯的、不能挺直,旁人或者就背后叫他驼背,家人看习惯了,只觉得是他衣服没有穿周正,因为他也一向是不修边幅的。如今若说深刻一点,那形象,或许就有点“苟全性命”“不求闻达”“遁形远世”“自甘落寞”的样子。有一则相关的故事是,后来下放苏北时,不知是学校组织看电影还是看演出,反正是全员出动,需要排着队伍进入礼堂,父亲慢吞吞地走在最后面,被入门检查的拦住,盘问起来,以为他是学校里扫地或烧饭的员工,也想混迹入内看电影……这在家里,是当作笑话传播的一个段子,我当然只是听说的。

自己经历的事情是,父亲被迫劳动、不教书的时候,还曾到农村去看田守场。看田是白天赶麻雀,不让虫鸟啄食生长着的庄稼幼苗——这是早年在苏州郊区;守场是夜晚住在收割庄稼的场地,以防人贼小偷盗取公家的粮食——这是后来在苏北的事情。学龄前的我,就曾经跟随母亲去苏州农村,看望赶麻雀的父亲。如今留下的依稀印象中,只是稻田里的葱绿,田埂上的闲人,还有手执竹竿如玩具挥舞,一幅田园风光,不知今世何世的感觉。

1969年,是全家在苏北农村,父母带着6岁的我和刚出生半年尚未断奶的妹妹离开苏州。祖母、外祖母可能是有点悲哀不舍的,幼年的我,哪里懂得。就知道农田环绕中,泥墙草顶的房子,点着油灯,吃着咸菜的日子,全然都是新鲜。父母虽然也下农田,难免插秧插不齐整,割稻割伤了手指,但一样的,被当地人尊为老师。后来,就被上调进公社中学,仍然教书。记得家里当时订阅了不少报纸杂志,大人看的是《自然辩证法》《朝霞》,给我和妹妹看的是《少年科技报》《少年文史报》《儿童时代》。就是从那个时候起,父亲教书之余,开始写数学与语文的稿子,向外投稿,有时就刊发在上述青少年读物上。当然投的多,发的少,他自嘲这些投稿为“大白功”,可分明是乐在其中的样子,记得还带动了隔壁一位北师大毕业的化学老师,也跟着写稿投稿。

中学老师的宿舍前,是一块一块的农田,师生们一起种的试验田。麦浪滚滚、油菜花金黄,那都不是书本上的形容词,是开轩可见的真实。周末闲暇,或者到镇上的书店买书,或者到五七干校郊游,或者学校排练文娱节目,母亲弹奏风琴;还有中学食堂里,春天里的头刀韭菜、夏天里的香菜鲫鱼、冬天里的四喜大肉圆和红烧肉……生活同样美好。

回到苏州:老宅的日子

20世纪70年代末,母亲和父亲先后回到苏州。刚回苏州时,是住在王洗马巷祖母的老屋。至今印象清晰的是,父亲在我们住的正房外墙朝向大厅的木板四联屏风上,抄写了古诗词做条幅,装饰了与别人家共用的大厅的一侧。我们每次吃饭,就对着这四首诗。那大字的墨迹、张贴的位置,至今留在我的记忆里。四联古诗词,从左到右,依次是,杜牧的“远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”;白居易的“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南”;李商隐的“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”;李贺的“大漠沙如雪,燕山月似钩。何当金络脑,快走踏清秋”。虽然都是熟读成诵的最有名的诗句,而选取这几首,在父亲,应该也是寄托了一时的情怀吧。

钱穆次子——钱行

再过不久,父亲所在的学校给职工分房,一幢五层楼的教师宿舍,一层四家,共二十家。我家分了顶楼最西面,顶晒加西晒的那一套,不过,从未见父母有过半句怨言与计较。记得那幢楼的整面西墙上,长满了爬山虎,一直高高蔓延到我家五楼的西墙外,又转弯向南攀缘到阳台上。有一年夏天,连续酷热,我们就想起端着脸盆,一盆盆地往阳台上的水泥南墙及地面上泼水,水泼上去,嗖地一下,就蒸发了,就又泼,又蒸发……当时的人家都还没有空调,用这样的笨办法,希望能带走热量。我和妹妹像玩水似的,观赏着水与烈日的瞬间交换,浑然忘却了炎热难当。

不改其乐:父亲的身教

父母就是这样,似乎从来不知愁苦,或者更该说是自有其乐。任何事情到了家里,就都是快乐平和的样子。或许外面有风雨如晦,而家里就总是岁月静好。用这书稿中常出现的一个词汇,就是“不改其乐”。君子所乐者,不是箪食瓢饮、疏食饮水、曲肱而枕,而是虽箪食瓢饮、疏食饮水、曲肱而枕,而能“不改其乐”。那么,君子所乐是什么?书中说:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”以上三者,就都是孔夫子自言其心境之快乐吧。孟子也讲过人生乐事,他说的三乐是“父母俱存,兄弟无故”“仰不愧于天,俯不怍于人”“得天下英才而乐育之”。物质方面的乐,好像都不在论列之中。孔颜乐处,应到精神方面找。

在这个家庭里长大的我,无形中跟着懂得和学会这种“不改其乐”的生活本领。

那个提前老在那里的父亲,不知什么时候起,大概是20世纪90年代退休以后吧,在他全心读祖父的书,写那些收在这本书里的文章时,反而变得越来越年轻。那些随意在苏州的名胜、郊野拍下的照片,在我看来,是那样的容光焕发、光彩照人、诗书自华的样子。

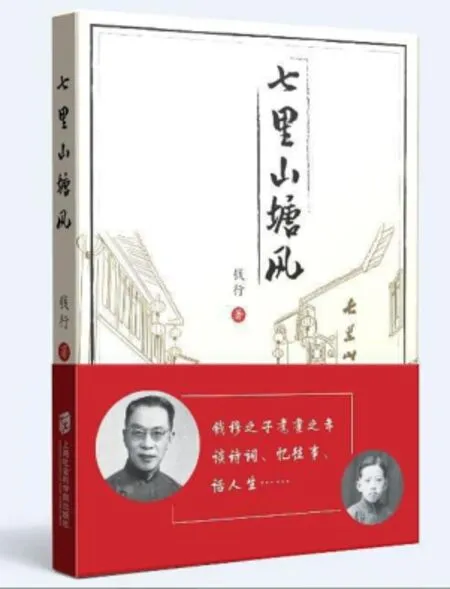

编者手记

本文是钱行先生的女儿钱婉约女士为其父所著的《七里山塘风》所写的编后记。虽然文字不多,但从中可以感受到一名父亲在困苦中用自己的平和豁达影响着自己的子女。在这本书中,除了以苏州地方的诗文典故、人物事迹为中心来讲述了这座城市你的古往今来和诗意风情,另一大特色,是儿子对父亲的追怀——“读父思亲,温故知新”。