猴化中国:被策划的中国文艺

2018-08-03边芹

文_边芹

一、“负面中国”的布景舞台

近日遇见法国一个重要文学奖的评委,其本人也是作家。我2012年而好奇地问他怎么看中国得主的作品,他说不喜欢也看不下去,一如对前一位的作品。这种话在公开场合他是不会说的,因为政治不正确。在这里,可以质疑政府的政策,却不可与西方统治集团针对敌对国的举措公开唱反调。这种“必须的一致”不仅包含内与外的界线,也含有“世界上层社会”(西方)对付“世界下层社会”的攻守同盟。

我由此做一个粗浅的总结,在西方对近些年翻译的中国当代文学作品有两个截然不同的阵营:

文化层次高(学识渊博的作家、学者)、较少政治与文化偏见的人多不喜这些为营造“负面中国”专门推荐的作品,而且因为作品本身多为底层民俗加政治的演义,与西方自身衡量优秀文学的标准也相差甚远。西人(尤以法国明显)对文学大家的第一标准是思想者(一流作家多兼为哲学家),其次是语言天赋,最后才是讲故事能力。比如,若按法式文学档次,雨果的地位高于巴尔扎克,更远远高于大仲马;萨特则远强于萨冈。

与之对立,认同这类作品的则多为活跃于传媒的意识形态专家、为西方战略服务的汉学家(只有这类汉学家可经常出书、上电视)、都市小资,这群人早就习惯了被中国的丑陋喂养,吃别的东西不香。

中国当代文学的被引荐之路(被翻译到西方)与中国当代电影的被选择之路(被挑到“国际”电影节)不幸地“有谋而合”。这个“合”,在中国是被动模仿,在西方则是某些利益集团为了制造“负面中国”这个长远目标而有意识、有计划策划的结果。只不过越到后来形成风气了,并成功搭建了道德优越感的平台,吸引了大批涌向“高地”的模仿者和投机者,让局外人看起来像是自然形成的。此乃“导演世界”至关重要的一手。

为“负面中国”布景并非仅出于我们一般以为的“心胸狭窄”,也不是西方某一国专门与中国过不去,而是那个幕后利益集团有意识地为营造“道德卑贱”铺路的。为什么要将中国维持于“道德卑贱”?有三个方面目的:

一是用于西方百姓。在非战争年代,维持民众对统治集团视为敌人国家的负面情感,让他们保持警觉。以此占住道德制高点方能提升软实力,谨防对手的文化渗透。

二用于敌国百姓。从对手内部挑选艺人卒子以文艺创作的方式,潜移默化地维持一国国民的“道德卑贱”感,是世界幕后统治集团瓦解那些民族最有效的办法,直接军事征服和文化殖民是行不通的。就这么一遍一遍、一层一层把你披挂几千年的道德优越感剥去。

三在国际舞台上为征服世界导演剧情、安排角色,以达到孤立和弱化对手的目的。

二、“自由”神话秘制法

下面就我较熟悉的领域举一个如何策划的例子。所谓“策划”,就是先挑可供货的艺人,入选标准首先是针对产品,中国人以为主要是针对人的,那就大错特错。这个标准从不明示,只有挑选者心中有数,且跟艺术八竿子打不着,而是以世界统治集团的战略需要为出发点,凡是西方视为对手的国度,被引荐的产品标准就是一个:直接或间接地维持“道德卑贱”感的作品。为此并不需要整部作品以此为主题,那样就让人一目了然了,所有的操纵都来自细节,被挑中的也正是细节,只有细节可以潜移默化。赋予细节如此作用的关键手法,是长年在各种主题、故事的“丰富”外表下,是同类细节悄无声息、锲而不舍地在洗脑。

这才是西方诸多“自由”神话的秘制方法!这也是作品入选的秘不示人的条件,他们有安插在中国的“侦探”深入中国的文艺界进行筛选,活跃于“国际”舞台的出版商、制片人、画商无例外的是为“集团”效力的,可不是各自为阵的商人或掮客,否则进不了这个高度垄断的“艺术国际”。

发现合适产品后,才开始正式发掘生产者,如果供货人恰巧政治立场鲜明,可充当叛逆斗士,尤其是体制内高官或其子弟,会被列入重点培养对象,这种时候无需供货人有多少艺术才华,以西媒统一强大的造“星”能力,指鹿为马即可。

《桃姐》海报

并不为西方“看好”的金庸作品

我来告诉你2012年被有意长时间维持在法国艺术影院的是哪几部中国电影,其实这三部所谓中国电影是被列入2012年法产电影名单里的,法国官方认它们为法国片,因为都是拿法国人的钱、按法国的需要拍电影,说得好听一点是中国艺人拿了订单为客户生产所需产品,说得难听一点就是为敌视自己祖国的外国人提供宣传材料,为攻打中国的猎犬供应食粮。这三部电影被刻意维持在艺术影院超过三个月甚至达半年,分别是王小帅的《十一朵花》、王兵的《夹边沟》和《和凤鸣》。

知道那三部片子“命好”而不见全局的人,还无法体会我说的“策划”,在这三片受“宠”的同时,许鞍华的《桃姐》在法找不到愿意放映的,杜琪峰的《夺命金》没能进入主流院线。袁和平的《苏乞儿》在巴黎上映一周就下市。杜和娄都属于被挑中的,各有被挑理由,袁则有好莱坞投资背景,否则作品进不来。

这种对卒子的轻蔑不看到整盘棋也是体察不到的。比如前一位诺奖得主在法已经再无人提起,好象从未存在过,法国人甚至为作家以法国公民的身份得奖而倍觉尴尬,足见精英们深知“奖”的水分;在戛纳领了各种奖的中国影人也无一位(除去香港、台湾的电影人)在艺术影院和电影博物馆有常设作品(这是承认电影人的唯一真正标准)。娄烨近两年也遭虚捧实冷的命运,虚捧是因为他与政府直接冲突,实冷是因为他不再提供所需产品而紧追时髦,一会儿同性恋一会儿性自由,也许他以为这才是投西所好,但这不是人家真需要的产品,因为这样的作品固然赶了西方潮流,但从反面也印证了中国开放自由到什么程度,与“集团”长久搭建的中国“封闭、落后、愚昧、贫穷、卑琐、压抑、扭曲、无个性、无个体自由”的布景极不般配。

在文艺领域给予中国人的荣誉,只有古典音乐、舞蹈、杂技这类难做手脚的是货真价实的。而音乐、舞蹈、美术一旦冠以“现代”,水分就大了,“现代艺术”就是“艺术国际”为自己设计的饭碗和武器。

看过上述这些影片的人,恐怕已能分辨前三部“旺市”和后四部“无市”的决定因素是什么。不是市场调节、也不是影片的艺术水准、更不是故事题材的吸引力或拍摄者的知名度,动作大片《苏乞儿》不可能还没晦暗枯燥的纪录片《和凤鸣》吸引人,充斥性爱场面的《花》敌不过冗长做作的《十一朵花》,涉及金融揭秘主题的《夺命金》敌不过《夹边沟》。只有全部看过这些影片,再将法国院线的节目安排对照起来看,才可能看到我说的“导演之手”。

2012年涉及中国获“长期展品”待遇的电影,还有一部意大利人拍的故事片《小威尼斯》,由于女主角是中国演员,也算是一部中国艺人自己参与维持中国“道德卑贱”的电影。这部描述一位中国偷渡女(赵涛饰)与一意大利人爱情的片子。成为“长期展品”绝非异国之恋,而是影片暗中丑化的华人社团。

三、文艺“猴化”、文明死亡的最后表演

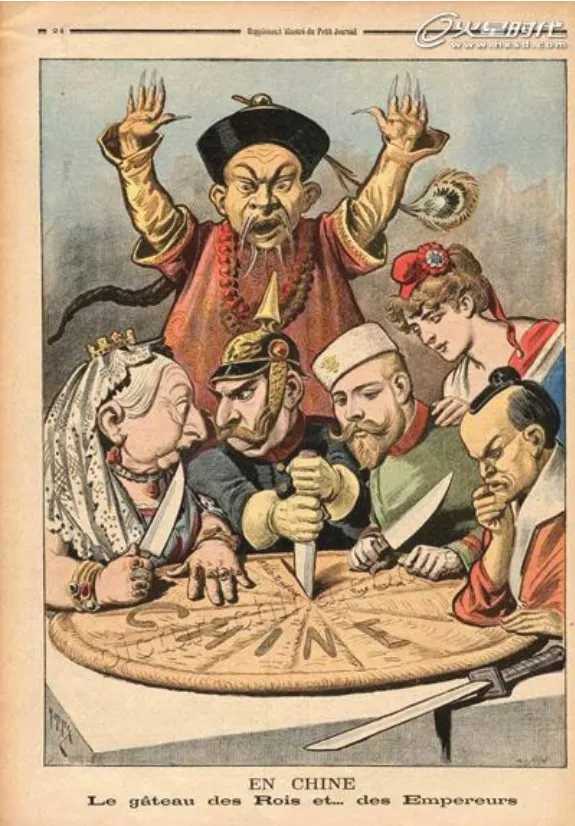

1897年《时代》杂志封面“中国蛋糕”

要征服一个能干的民族有比刀枪更隐秘也更有效的办法,就是篡变他的历史观,历史观是文明的显性基因,跟隐性基因种族比,是较容易突破的缺口。文艺卒子就是在这时候被启用的,他们并不直接插手历史,而是为新输入的历史观“布景”,他们所做的一切,只是为导演的需要给这出悲剧的主角提供必死的理由和情节。“猴化”即智慧降至最低而本能升至最高的状态,文艺的“猴化”是一个文明死亡前的最后一场娱乐表演。

近年由“文艺国际”培养在法国国家级展览馆举办个人美展的中国人只有两个“幸运儿”:艾××和岳××。请注意这里的“国家级展览馆”,与自己租场子办展或地区级展馆的差别。看过他们作品的人应已明白为什么挑他们,因为生产人家需要的标准产品。

金庸的作品就没人翻译推销,也绝不会给他颁奖,怎么可能让传承中国古典士文化的人走向“国际”呢?请不要将此处的“走向国际”与中国外交部或文化部组织的对外交流展演混为一谈,这是绝对的两码事。只有被纳入“文艺国际战线”在当今的世界才算得上走进“国际”,而“文艺国际”几个世纪来就是“集团”一手操纵的战场,从来只接纳对手阵营背叛或投效的人。

国内有人也局部看到我说的现象,但可能是出于中国人的天性,也可能无法通观全局,而认为造成这种现象是中国文艺人的创作长期误导了西方人。这是一般中国人在审视中西关系时能想到的最远最深的解释了,再远就超出他的想像而无法接受了,两个世纪以来清醒者千呼万唤挡不住冲向悬崖的疯马,也即在此,我们的历史、传统和本性皆阻挡我们看清真正的对手以及这个对手邪到什么程度。

“灭人之国,必先去其史”

这些被“幸运”地选为棋子参与这盘棋的艺人又分三个层次:直接豢养或收买的;揣摩到“剧本”及利益所在投其所好的;追随时髦的艺术观而完全无意识的。

从“新文学”开始,中国文艺的主旋律变成了反思文明、批判文化,以及由此形成至今犹被模仿接力的“受害者流水线”,并且越往后走层次越低,慢慢由世家子弟的反叛变成拼陋习、晒家丑。本来就比西方古典文学(宗教信仰和骑士精神)发达且具有反叛意识的华夏古典文学(针砭时弊、反抗暴政),至此走上了一条前所未有的不归路,我称之文艺的“猴化”。猴子吃饱肚子后最喜欢做的一件事就是捉自己身上的虱子,边捉边吃。由于捉与吃首尾相接,自成利益链,所以无聊的猴子做起来其乐无穷。这是猴子低智的表现,一国文艺出现“猴化”倾向则是文化和思想水平降到谷底而本能创作占了上风的表现。

当为亡国搭台布景的人变成了艺术家,文天祥、辛弃疾、陆游们也就没有存在的理由了。文艺的“猴化”是一个文明死亡前的最后一场娱乐表演。再接再厉半个世纪,历史上那个秦桧就可以从跪着的姿态站起来了,并且再也没有产生文天祥、辛弃疾、陆游的土壤了。这一次亡国将是没有回头路的,因为对手不是只会舞刀弄枪的蛮夷,而是擅长思想篡变、心理控制且躲在幕后用操纵细节、挑选卒子、建构信仰为主要颠覆手段的征服集团。

真正的复兴,除了富强的躯壳,更需要复苏的大脑,当务之急是要重新审视我们的现代文艺史,一百年还不足以盖棺定论,重新修订我们的教科书,再慢一步,将万劫不复。