家长参与先天性心脏病患儿术后疼痛护理效果分析

2018-08-03魏丹丹杨绘绘蒋腾飞

魏丹丹,杨绘绘,蒋腾飞

先天性心脏病是一种较为常见的出生畸形,多数患儿需进行手术矫治,且手术时间多在婴幼儿阶段,术后护理难度极大。先天性心脏病体外循环心内直视纠治术是创伤较大的开胸手术,术后疼痛程度较重,需要配合严密的疼痛护理,才能提高镇痛效果[1]。家长最了解患儿,也是患儿最信任的人,参与疼痛护理的可行性较高。为此本次研究选择 2015年5月—2017年4月在郑州儿童医院接受先天性心脏病体外循环心内直视纠治术的62例先天性心脏病患儿,对比分析术后疼痛护理中引入家长参与机制的实施效果。

1 对象与方法

1.1 对象

选择 2015年5月—2017年4月在本院行先天性心脏病体外循环心内直视纠治术的 62例先天性心脏病患儿,随机分为对照组(30例)和观察组(32例)。62例患儿均符合手术指征,已排除术前严重营养不良者、麻醉禁忌者、肺肝肾功能异常者。观察组中,男18例,女14例;年龄15天~3岁,平均年龄(1.63±1.48)岁;体重6~24 kg,平均(15.43±9.12)kg。对照组中,男 17例,女13例;年龄14天~3岁,平均年龄(1.68±1.41)岁;体重6~23 kg,平均(14.51±8.43)kg。两组患者在年龄、体重等一般资料方面无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

62例患儿均顺利完成开胸心内直视纠治术(吸入静脉复合全身麻醉)。对照组患儿术后进行生命体征监测、循环监测、营养干预、并发症干预等常规护理,观察组在常规护理基础上邀请家长参与疼痛护理。

1.2.1 引导家长参与疼痛评估

首先,应告知家长术后疼痛的产生机制、不良作用、监测意义等,说明家长在疼痛护理中的重要的作用,使家长主动地参与疼痛护理;其次,向家长介绍面部表情评估法、数字评价量表、语言评价量表等常用的评估工具的使用方法,根据患儿具体的年龄和情况,为家长选择最合适的评估工具,耐心指导家长直到完全掌握评估的要领;最后,指导家长密切关注患儿疼痛反应的相关信息,敏锐地发现患儿行为改变,预估疼痛位置、程度及性质,并将相关信息告知护理人员及医师,便于及时调整患儿镇痛的治疗方案。

1.2.2 引导家长参与药物性护理

先天性心脏病患儿在术后需采用长时间的镇痛药物,主要依靠自控镇痛泵,医护人员根据患儿情况设定了基本的参数,由患者自控给药。但是,患儿年龄较小,自控给药难度较大。家长可在合理评估患儿的疼痛情况后帮助进行自控给药。因而,应对家长学习自控给药的原理和方法进行培训,经护理人员监测表明家长的使用方法合格后,再由家长进行自控给药。

1.2.3 引导家长参与疼痛干预(非药物性)

向家长讲解镇痛药物的镇痛机制和不良反应,提醒家长过分依赖镇痛药物的危害,并鼓励家长主动采取心理干预等非药物性干预措施帮助患儿减轻疼痛,例如:温柔的轻拍、安抚患儿的情绪、播放患儿喜欢的音乐、为患儿讲故事、给患儿进行触摸护理等:多种措施联合减轻患儿的痛苦,从而降低镇痛药物的使用量。

1.3 观察指标

术后早期疼痛监测:术后6 h、12 h、24 h,采用视觉模拟评分法(VAS)[2]评估两组患儿术后早期的疼痛情况,评分标准 0~10分,表示从完全无痛到剧烈疼痛的程度等级,由床位护士负责评估工作。

1.4 统计学分析

本次研究采用SPSS 20.0进行统计学分析,计量资料采用t检验。当P<0.05认为差异显著,有统计学意义。

2 结果

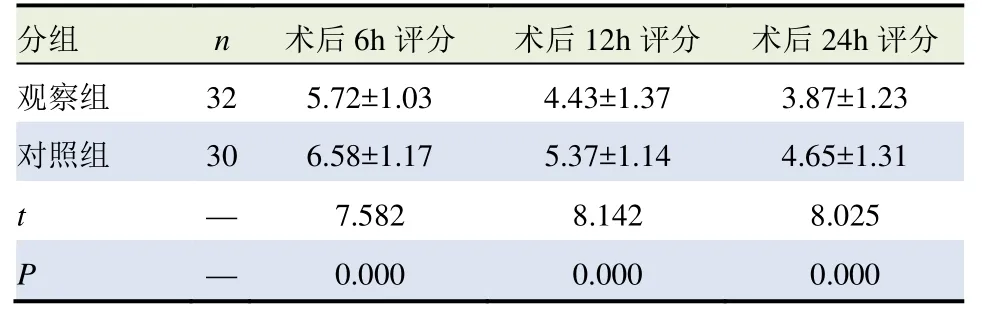

观察组患儿术后6h、12h、24 h的疼痛评分均显著低于对照组,组间差异P<0.05,具有统计学意义。见表1。

表1 术后早期疼痛评分比较

3 讨论

与护理人员相比,家长对患儿的行为改变更为敏感,也更能理解患儿疼痛行为的具体含义,家长对患儿疼痛的理解和评估更接近患儿的真实感受。因而,家长参与疼痛护理可为护理人员提供真实的疼痛反应信息[3-4]。此外,患儿对家长更为熟悉和依赖,家长的安慰和干预,患儿更易接受,达到较好的效果[5-6]。近年来,先天性心脏病围术期临床文献报道提出,应鼓励家长参与术后疼痛护理,提高术后镇痛的效果和效率,降低术后护理风险。本院也认识到先天性心脏病患儿术后疼痛的客观性和心理的脆弱性.将家长引入术后疼痛的护理中,临床实践表明观察组患儿术后6 h、12 h和24 h的疼痛评分均显著低于对照组,提升了术后镇痛的效果,减轻了患儿的痛苦。

术后疼痛不仅给患儿带来了主观的痛苦,也不利于患儿术后恢复,甚至引发患儿躁动,导致非计划拔管等不良情况。国内外相关文献均证实,家长如若能参与到疼痛护理中,将全面减轻病患术后疼痛分数[5,7]。对家长开展必要的健康宣教,有相当重要的现实意义,与家长建立起信任的桥梁,能全面缓解患者的术后疼痛。护理人员邀请病患家属参与,能有助于提升护患之间的信任度,家属对护士的信任度越高,越有利于减轻患儿的疼痛。一些家长在疼痛理解存在误区,无法实时向护士反映患儿疼痛的情况。对于这种现象,护理人员应加强对患儿疼痛方面的宣教力度,使家长及时参与疼痛护理,发现疼痛后及时处理,降低疼痛,增加患儿的舒适度。护士应充当起与患儿和家属的桥梁,教会家属识别疼痛性质种类,正确识别患儿的异常表现,进而达到预期目的。

综上所述,在先天性心脏病患儿的术后疼痛护理中引入家长参与机制,可显著提升术后镇痛效果,降低术后风险,有一定的临床应用可行性和适应性。