存疑者就像被鞭笞的人

2018-07-31李梦

李梦

在距离纽约170公里外的小镇伍德斯托克,上世纪60年代末,曾经居住过三位大艺术家:摇滚明星鲍勃·迪伦(Bob Dylan),因《波特诺伊的怨诉》出版而被斥为反犹主义帮凶的知名作家菲利普·罗斯(Philip Roth),以及画家菲利普·加斯顿(Philip Guston)。

三人都从纽约来,来到小镇的原因也近似:厌倦了争名逐利的美国主流艺术圈。

加斯顿离开自己曾居住多年的纽约时,城中知名的詹尼斯画廊(Sidney Janis Gallery)正在捧红一群以安迪·沃霍尔(Andy Warhol)为先锋的波普艺术家,就像这家画廊在50年代曾极力捧红波洛克(Jackson Pollock)、德库宁(Willem de Kooning)和加斯顿等抽象表现主义(Abstract Expressionism)画家一样。

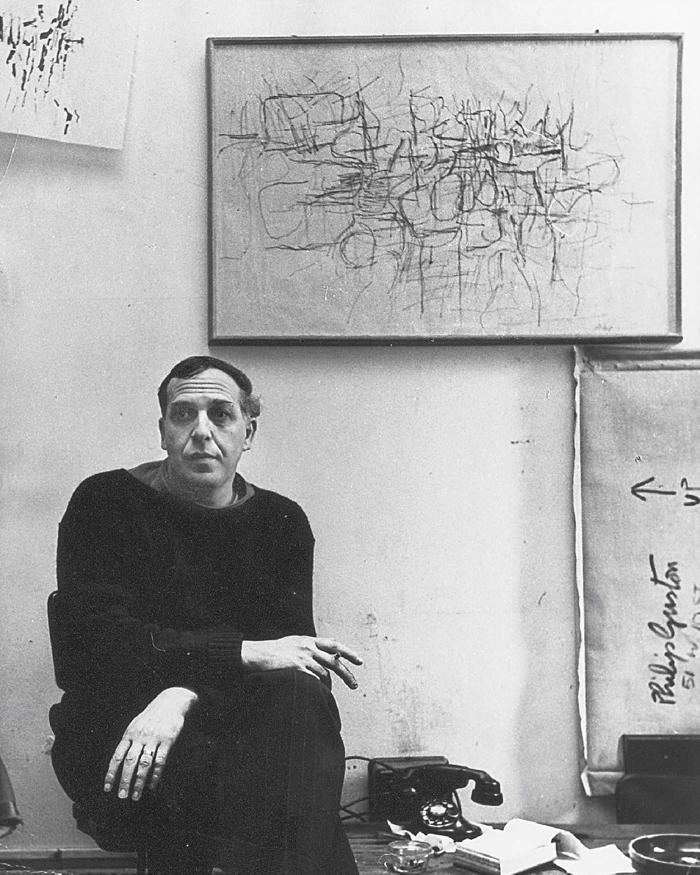

菲利普·加斯顿在其位于纽约市的工作室,约为1951年

“父亲对于当时纽约的主流创作风格感到绝望。艺术不再是关乎生命的挣扎,而成为了一种行销的手法。”加斯顿的女儿穆萨(Musa Mayer)告诉我。2018年7月,一场名为“画家之形”的展览在豪瑟沃斯香港画廊开幕,展出加斯顿于1950至1979年创作的近50幅作品,穆萨是这场展览的策展人。

成年后的穆萨与父亲的关系谈不上十分亲近。穆萨看不惯父亲对母亲的冷落,而晚年的加斯顿将女儿的偶然到访,也当成是对自己创作的干扰。但当父亲去世后,穆萨与母亲一起整理他的作品和信件时,渐渐开始了解父亲,这位前半生名利兼具的画家,如何面对后半生被质疑、冷落甚至攻讦的窘境?

“他同时属于那个圈子,又不属于那个圈子。”在穆萨为父亲写作的传记《深夜画室》(Night Studio)中,她这样写道。

穆萨所谓的“那个圈子”,指的是50年代的纽约艺术圈。“二战”之后,既有的艺术风格与流派被打散,画家们怀着对于未来既憧憬又迷茫忐忑的心情,开始探索全新的样态,而抽象表现主义正是首个于战后美国成型并蓬勃的艺术风格。以“滴画”而成名的波洛克,以纷乱线条和大胆用色描画女人身体的德库宁,还有热衷以巨大的、平铺的色块表达情绪与心境的罗斯科(Mark Rothko),都是这一流派的活跃成员。

尽管如今加斯顿通常被视作抽象表现主义群体中最重要的成员之一,他却并不是这一流派的开创者。当40年代末至50年代初,波洛克和德库宁等人在纽约的雪松酒馆或是艺术家俱乐部中探讨抽象绘画的魅力时,加斯顿仍在美国中部的爱荷华大学驻校,画着那些人物肖像与风景,笔触间依稀可见法国巴比松画派柯罗作品的味道。

沉浸在具象绘画创作中的加斯顿,当时已然凭借他为政府公共事业振兴署创作的大量壁画而成名。那些写实的、頌扬和平反对战争的大型壁画,为他获得越来越多的肯定,却也愈发加剧了他对于创作的疑虑甚至不安。在相继完成了1939年纽约世界博览会建筑外墙壁画、1940年纽约皇后桥政府楼的壁画以及华盛顿特区社会安全署的建筑壁画之后,加斯顿辞去了联邦艺术计划的工作。那些社会主义、现实主义风格浓郁的作品,帮助他和家人过上体面的生活,却远不是他的志趣所在。

“我完全厌倦了壁画创作、市政府的艺术委托案还有那些官员。”加斯顿曾这样写道,“我希望能够以个人的想象独立创作。”

1941年,《军事记忆》创作完成,这是画家自认为“第一件成熟的作品”。倾斜的布局、二维平面的构图以及拼贴的技法,让人想到毕加索的立体主义以及基里柯式的神秘与忧郁。他开始不满于意大利文艺复兴风格的优雅与端庄(那曾是他青年时代的灵感之源),开始尝试在具象的世界中寻找一些不寻常理的表达。

左图:《诗人》,1975年,布面油画右图:《之上与之下》,1975年,布面油画

加斯顿以相当决绝的姿态,从具象走入抽象的世界中,并在50年代重回纽约艺术圈后,并未花费太多力气,便自然而然地融入到德库宁和波洛克等人推崇的抽象表现主义语境中。他和纽约画派的一帮艺术家一起进入城中知名的詹尼斯画廊的代理名单。他开始变得越来越有名。

“每个人都习惯吃面包屑了。”德库宁的妻子伊莲曾说,“当他们忽然成为媒体的宠儿,忽然获得那么多的关注,这激发了他们的热情,让他们不再觉得自己在真空状态中创作。”

然而,热烈的气氛倏忽而来又倏忽而去。尽管加斯顿于1950年底创作的那些抽象画作,例如《乞讨者的快乐》和《区域》等,一直为观众和艺评人津津乐道,他的大型绘画那时候就能卖出每幅2500美元的高价,但当他见到波洛克在1956年整整一年不曾动笔创作的时候,加斯顿知道,属于抽象表现主义的盛景终将不再,而他如果不开始下一程的蜕变,会不会像老友罗斯科那样,看似沉浸于旁人眼里的成功之中,却因无法言说的虚无而自杀弃世?

穆萨记得,当1962年古根海姆美术馆要为她父亲举办一场大型回顾展的时候,他本人既感到荣耀,又十分不安。“展览开始前,父亲觉得恐惧,甚至想要取消这场回顾展……”穆萨告诉我。展览开始前一晚,加斯顿当着家人和好友的面,半开玩笑式地用手指划过喉咙,将头歪向一边,模仿自杀后的样子。“我现在完了。”他一面做这些动作,还忍不住打了一个冷颤。那一年,加斯顿50岁。

“古根海姆美术馆的那一场回顾展几乎是他一生中最好的创作。”穆萨说,“从那之后,他的生命荣景便过去了。”

就在那一年,加斯顿与多位纽约画派的成员一起,离开了合作多年的画廊,也离开了纽约,去到伍德斯托克居住,过上近乎隐士般的生活。直到他1980年去世,加斯顿和妻子一直住在那座“岩石慵懒,云彩也慵懒”的小镇上。而在人生最后的十多年里,这位不断想将自己从既有模式中解放出来的艺术家重新回到具象世界中探索,但他那些年的具象画作,却未能像30年代的壁画那样,为他积攒更多的名气和声望。相反,因为艺评人的否定,因为买家的犹疑,加斯顿几乎被放逐于艺术圈外,摇摆于焦虑、自恋和自疑等种种对立的情绪之间。

“没有几个艺评家看得懂或喜欢父亲这时期的创作。”穆萨在《深夜画室》中写道,“尽管父亲嘴上说他不在乎,但他当然在乎。”

著名学者萨义德(Edward Said)在其晚年重要著作《论晚期风格》(On Late Style)中提到一些知名艺术家的故事。在萨义德看来,有些艺术家的晚年作品,因了创作者本人年岁的增长,呈现出平稳祥和的氛围。而另一些艺术家的创作则不然。百多年前的作曲家贝多芬和莫扎特,以及近代的钢琴家古尔德,他们的晚期作品并非表现得更加圆融,而是愈发地不守常规,孤僻甚至逆行。书中,萨义德还引用另一位哲学家阿多诺的话,称某些伟大艺术家的晚期作品,“并不圆谐,而是充满沟纹,甚至满目疮痍。它们了无甘芳之致、苦涩、扎嘴,不肯只供人浅尝消遣”。

用这番话来形容加斯顿最后十数年间的创作,也未尝不可。从60年代起,他的画作中开始越来越多地出现具体的意象,比如木块、鞋子、大头钉和戴着头罩、貌似3K党成员的男人。有人说,加斯顿晚年冒着被人批评乃至诘难的风险,仍坚持重回具象语境中,是因为他想洗脱“抽象表现主义代表人物”的标签(因为当时纽约艺术圈反对这一风格的声浪渐渐成形)。不過,在他的支持者看来,那些晚期画作中呈现的凌乱、讽刺甚至荒凉的景象,是艺术家对于当时美国社会种族、宗教和贫富悬殊等社会议题的指戳,而非单纯地为了创新而创新。画家本人曾不无失望地说过:“美国的战事,世界上的种种暴虐。我算什么,居然坐在家里读杂志,我对一切都感到沮丧而愤怒——然后,我能做的就只是回到工作室把红色调成蓝色?”

左图:《工作室》,1969年,布面油画右图:《线》,1978年,布面油画

《纽约时报》艺评人克莱默评价加斯顿晚年的作品时,曾毫不留情地说:“一个艺术家的感受是如此的狭隘,他严格地限制自己使用寥寥无几且不断重复的词语。”有限的意象是否能够证明艺术家的创造力日渐枯萎确是见仁见智,但不得不承认,加斯顿晚年的创作,按照曾追随他的一位年轻艺术学生的话来描述,一直在诚实地尝试表达自我,而不是“向外寻找正确的方程式,或参考其他人在画什么”。

他有意将自己与热闹繁忙的纽约艺术圈隔绝开来,为的正是这种自在。他曾经引用哲学家齐克果的话,称“存疑者就像被鞭笞的人”,他们必须“站得直挺挺的”,哪怕鞭刑将一直持续。

“对于艺术家而言,首要的责任是拥有自由。”在纪录片《菲利普·加斯顿:度过的一生》中,67岁的画家在那间堆满颜料、待刷的画笔和大量信函文件的工作室中,异常平静地讲述,说罢缓缓吐出一口烟。