透穴针刺加中药熏洗联合常规疗法治疗中风偏瘫35例

2018-07-30陈晓阁郏县中医院河南郏县467100

陈晓阁(郏县中医院,河南 郏县 467100)

我国中风发病率位居全球第二,50%~80%的幸存者会有后遗症,其中偏瘫是最严重和最常见的并发症之一[1]。中医治疗在近年来取得长足进步。针刺由来已久,具有高实用性、经济性,被发现在改善偏瘫患者语言、运动功能上有显著效果。中药熏洗治疗是中医学另一种重要外治法,能强肾保健,预防疾病,操作简单,疗效确切[2]。2017年3月—2017年10月,笔者采用透穴针刺加中药熏洗联合常规疗法治疗中风偏瘫35例,总结报道如下。

1 一般资料

选择郏县中医院收治的中风偏瘫患者70例,按1∶1的比例分为治疗组和对照组。治疗组35例,男18例,女17例;年龄平均(65.20±3.49)岁;病程平均(4.20±0.52)月;出血型13例,缺血型22例。对照组35例,男19例,女11例;年龄平均(64.19±2.68)岁;病程平均(4.35±0.32)月;出血型12例,缺血型23例。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

2.1 西医诊断标准

按照《各类脑血管疾病诊断要点》[3]。

高血压性脑出血的诊断标准:①动态发病,情志刺激或活动后发病;②发作时常出现颅内压升高症状;③起病快,通常有意识缺失、偏身瘫痪等神经功能缺损症状;④多有高血压病史;⑤CT扫描为本病首选辅助检查;⑥腰椎穿刺测量脑脊液压力升高且普遍为血性。

脑动脉粥样硬化性脑血栓性脑梗死的诊断标准:①起病普遍无明显颅内压升高症;②多在睡眠、静息时发病;③进展缓慢,普遍有动脉粥样硬化;④起病2 d内可伴有轻微意识障碍;⑤常伴有后循环系统或(和)前循环系统症状及体征;⑥经脑MRI或脑CT检查确诊;⑦腰椎穿刺脑脊液通常无血。

2.2 中医诊断标准

按照《中医病证诊断疗效标准》[4]中中风的诊断标准。①半身不遂,偏身麻木,语言障碍,甚至意识障碍;②发病快,呈渐进发展,可伴有头晕、肢体麻木等先兆症状;③年高体弱,喜食油腻,素日饮酒吸烟;④因疲劳、情绪激动等诱发;⑤神经系统、血压等异常;⑥经磁共振、CT等诊断;⑦主要与癫痫等神经系统病变区别。

3 试验病例标准

3.1 纳入病例标准

①符合以上诊断标准者;②卒中后有偏瘫症状,独立步行5 m以上有明显痉挛症状,步态异常,根据Holden步行功能分级确定为Ⅱ级以上者;③复发或首发中风,偏瘫在同侧者;④智力测评(MMSE)>21分的患者;⑤无感觉性失语及其他严重并发症者;④患者及其监护人对本研究意义及风险知情并自愿签署协议书者。

3.2 排除病例标准

①有血液系统疾病、下肢溃疡、严重心衰等疾病,不适合做透穴针刺和熏蒸者;②下肢关节、肌肉、韧带挛缩僵化严重者。

4 治疗方法

对照组采用常规治疗,控制危险因素,预防并发症,根据实际情况给予对症支持治疗。治疗组在对照组治疗基础上给予透穴针刺。主穴:外关穴透内关穴,曲池穴透少海穴,合谷穴透劳宫穴,环跳穴透风市穴,阳陵泉穴透阴陵泉血,丘墟穴透照海穴,太冲穴透涌泉穴,患侧昆仑穴透太溪穴,头针运动区及百会穴。操作方法:嘱患者取卧位,采用3.5寸26号毫针(由苏州医疗用品厂有限公司生产,批号2270932)快速进针得气,进行强刺激,针感传至肢段后有抽动为佳,数次刺激不留针;头针运动区选偏瘫对侧,沿头皮平刺推,获得头皮麻胀感后快速捻针1 min;百会穴为健侧,直刺0.2寸,根据患者耐受情况调节针感强度;以上2处在得针感后各留针30 min以上,每15 min捻针1次。联合中药熏洗,药物组成:红花、牛膝、独活、木瓜、桂枝各15g,伸筋草、芍药各30 g。操作方法:诸药加水煮至500 mL,之后与500 mL水混合至1000 mL,打开治疗仪有蒸汽后将温度调为42 ℃,使用桶式熏洗,将膝关节上下位置暴露出来进行熏洗,其余部位覆盖毛巾毯,30 min/次,1次/d。两组均治疗2个月后判定疗效。

5 观测指标及方法

观测两组治疗前、后10 min步行(10 mWT)测验结果、功能性步行能力量表(FAC)分值、Barthel(ADL)指数得分、生存质量测定简式量表(WHOQOL-BREF)评估结果、“起立-步行”计时测试(TUGT)结果。①10 mWT测试方法:测试前患者在起点旁椅子上休息10 min,患者起立,计时器设定到10 min,按下计时器,患者尽自己体力往返直线行走,必要时可放慢速度和休息,记录10 min所走距离。②步行功能(FAC):采用6级评分,0~5级分别计0~5分。0级:不能或需要2人帮助。1级:需要1人连续扶持行走。2级:需要1人间断扶持行走。3级:可自行行走,但需要他人监督。4级:可独自平地行走,但在上下坡、上下楼梯及不平地面上需他人帮扶。5级:能独立完成平地、上下坡、上下楼梯等行走。③Barthel(ADL)指数:反映日常生活活动能力,包括进食、穿衣、入厕、转移等10项,总分约低则障碍越明显。④WHOQOL-BREF量表评分:共26个问题,前2个问题为自身生存质量及健康状况主观评估,后24个问题为社会关系、心理、生理、环境4个维度,每个问题为1~5分,评分根据维度的正负方向加减,总分100分。⑤“起立-行走”计时测试(TUGT)评分:评定测量“站起-走”的时间,根据测试中步态及可能摔倒的危险行给予评分,分值越高表明越严重。

6 疗效判定标准

按照参考文献[5]相关标准,根据肌力评估疗效。治愈:肌力复常,能自理生活和工作。显效:患肢肌力4级或提升3级。有效:肌力为3级或提升2级。无效:未达到以上标准。

7 统计学方法

8 结 果

8.1 两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.15,P<0.05,差别有统计学意义。

表1 两组中风偏瘫患者疗效对比

8.2 两组治疗前、后步行功能对比

见表2。

组 别例数时间FAC/分10mWT/(v·m-1·s-1)TUGT/(t·s-1)治疗组35治疗前2.55±0.420.40±0.2334.15±9.23 治疗后3.90±0.52∗∗##0.82±0.28∗∗#19.20±3.25∗∗## 对照组35治疗前2.48±0.520.41±0.1935.10±8.12 治疗后3.01±0.31∗∗0.65±0.32∗∗24.52±2.98∗∗

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01

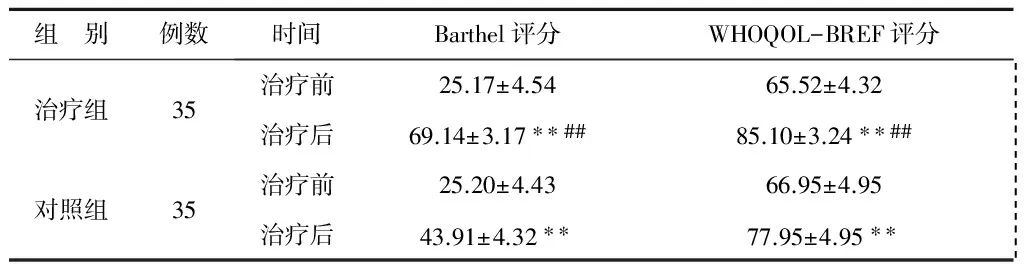

8.3 两组治疗前、后日常活动能力及生活质量对比

见表3。

注:与同组治疗前对比,**P<0.01;与对照组治疗后对比,##P<0.01

9 讨 论

西医治疗中风后偏瘫方法多,例如理疗、物理治疗等,但多数手段伴有疼痛,且一些治疗(水疗、器械治疗)需要大空间。近年来不断有研究发现:针灸、中药熏蒸等外治法能改善中风后偏瘫患者肢体运功功能,效果显著。

透穴针刺得气快,能增强针感,平衡阴阳,在顽固性疾病中应用价值高。本研究中选取主穴搭配具有痛经活络、强筋健步的效果。头针运动区和百会穴位于患者脑部,是中风后针刺治疗常选穴位。针刺头部腧穴得到较好生物电效应,经容积导体作用将刺激传导至大脑皮层,改善脑部病变,使休克状态下或休眠状态下的神经细胞兴奋,改善脑局部血液循环和脑电活动。中药熏蒸是常用中医外治法,主要用于风湿疼痛、外感病、皮肤疾病[6]。张玉明等[7]研究发现:使用活血化瘀、温经通络中药方进行中药熏洗治疗,可促使Golgi健器官活化,抑制r纤维活性,加快局部血液循环,从而缓解患者肌肉痉挛症状,改善其运动功能。本研究结果显示:治疗后,与对照组对比,治疗组FAC分值较高(P<0.01),10 mWT测试步行速度较快(P<0.05),TUGT测试“起立-行走”用时更短(P<0.01)。总结原因为:①穴位透刺法沟通中风偏瘫患者阴阳诸经,双相调节缓解步行时痉挛症状;②头针运动区和百会穴改善了中风患者脑部病变和神经组织兴奋性,缩小了缺血面积,恢复血供,改善脑电活动;③熏洗充分利用药性和热刺激改善下肢功能。熏洗中药方中芍药散郁祛瘀;伸筋草舒筋活络,祛风除湿,主治屈伸不利、关节酸痛;牛膝补肾强筋骨;独活散寒止痛,主治风寒湿痹、少阴伏风头痛。诸药合用,共奏舒筋活络、散郁祛瘀,强筋健骨之效。结合常规康复训练,能更好改善患者运动能力,提高患者主观健康感,改善生活质量[8]。

综上,中药熏洗配合透穴针刺能提高中风偏瘫患者肌力和日常生活运动能力,改善步行功能和生活质量,疗效好,值得推广。

10 参考文献

[1]唐友斌,秦黎虹.针灸康复优化技术对偏瘫患者生活活动能力指标的恢复情况研究[J].世界中医药,2014,18(2):218-220.

[2]张璐,方剑乔.针灸对老年脑卒中后痉挛性偏瘫患者肢体运动功能、日常生活活动能力的影响[J].中国老年学杂志,2017,37(17):4222-4223.

[3]中华神经科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1997,30(1):6-8.

[4]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,2012:39-40.

[5]朱德军,杨小琼,袁婉丽,等.针灸联合通络扶正汤在老年缺血性脑卒中偏瘫早期干预中的临床疗效[J].中国老年学杂志,2014,19(11):2948-2950.

[6]赵冬娣,李有武,袁涛等.平衡针刺法结合中药熏蒸治疗脑卒中后痉挛性瘫痪25例临床观察[J].江苏中医药,2014,23(8):57-58,59.

[7]张玉明,张秀芳,张明,等.肩部强化训练结合中药熏蒸在改善脑卒中患者肩痛的疗效观察[J].中国康复,2017,32(2):123-125.

[8]赵冬娣,李有武,袁涛,等.综合疗法治疗脑卒中后痉挛性瘫痪50例临床研究[J].江苏中医药,2015,47(10):30-32.