儿科评估三角预诊干预对医患满意度的影响

2018-07-27蔡丽萍覃立刚刘才华赵神秀

蔡丽萍,覃立刚,王 昱,刘才华,赵神秀

(惠州市第二妇幼保健院儿科,广东 惠州 516001)

儿科患者具有一定特殊性,因为人数多、病种复杂、病情复杂等因素均会导致延误诊治等,所以很容易引起医疗纠纷和事故的发生。根据《急诊患者病情分级指导原则(征求意见稿)》(2011年8月,中华人民共和国卫生部),各大医院结合儿科患者的就医特点,建立了针对性展开各种儿科急门诊分诊体系,并取得较为理想的成果。儿科评估三角(PAT)在儿科急门诊中,是一项十分重要的预检分诊模式,能够与医院其他传统的总结方法、技巧相融合,并可结合医院的实际情况进行效仿开展[1-5]。该模式简便易学,操作性强,实践意义高。儿科急门诊患儿量大,惠州市第二妇幼保健院运用PAT进行预检分诊,对延误诊治率和患者满意度进行比较,为减少医疗纠纷和事故、保障医疗安全提供科学的参考。

1 资料及方法

1.1 研究对象及分组

选取2015年1—12月收治、资料完善的2600例患儿为研究对象,以实行预检分诊干预之前(2015年1—6月)的1300例患儿为对照组,实施PAT预诊干预(2015年7—12月)的1300例患儿为干预组。对照组,男女比例899:401,年龄15 d~12岁,平均(3.16±2.46)岁,疾病类型:肺炎68例、感冒489例、腹泻266例、厌食症85例、反复发热392例。干预组,男女比例为875:425,年龄20 d~13岁,平均(3.55±2.76)岁,疾病类型:肺炎75例、感冒472例、腹泻298例、厌食症97例、反复发热358例。2组患儿年龄、性别、病种等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。患儿家属均签署知情同意书。

1.2 诊断流程

对照组实行常规诊断流程,干预组实行预检分诊制度。

1.2.1 建立预检分诊系统

组织经验>3年的护理人员组成预检团队,团队中的护理人员均需统一授课,对分诊标准的内容于鉴别的要点进行培训。团队成员的要求:提升护理人员自我的知识技能,以及冷静镇定的职业素养和服务理念。面对突发事件,护理人员能第一时间将风险降到最低。同时,护理人员应清醒、冷静地面对和配合患儿、监护人及其他团队成员。分诊检测设备的配制:如多功能检测仪(测量心率、血压、血氧饱和度)、压舌板、电子体温计(肛表)、带秒针的时钟等,并经常检查和校验,做好充足的备用准备。另外,应制定急危重症疾病的分诊服务流程和抢救预案,疏通各个组织,配合将预检分诊顺畅高效地进行。划分候诊区域,越危急的病情需越靠近分诊台,宣传普及分诊程序,提高患儿监护人对预检分诊的认知度、配合度[6-9]。

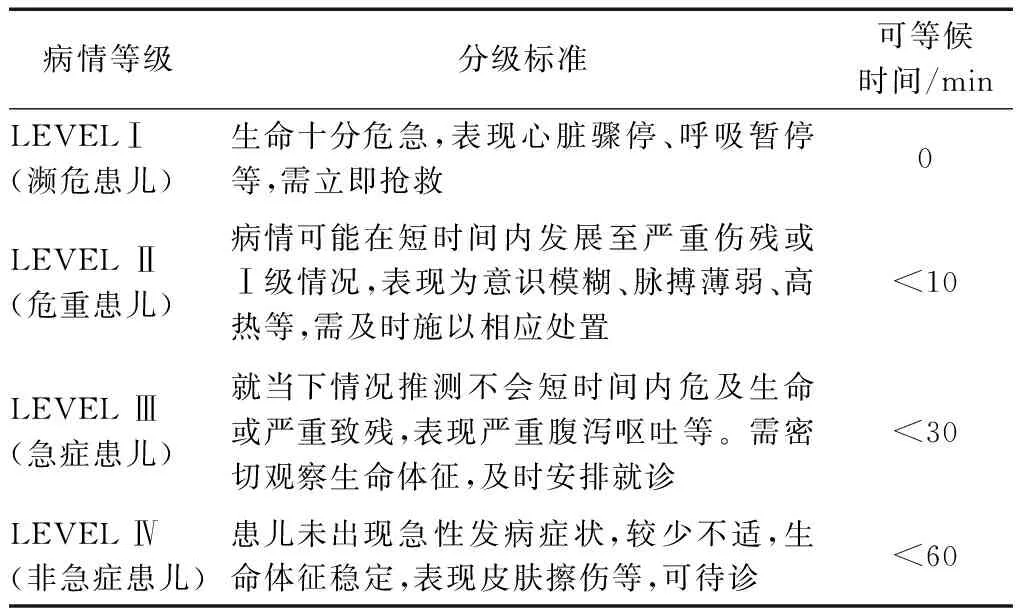

1.2.2 预检标准

根据美国急诊严重指数分级制度(ESI)、原卫生部《急诊病人病情分级指导原则(征求意见稿)》以及国内外同行建立的四类分诊标准[10-13]。见表1。

表1 2组患儿病情等级对比

1.2.3 预检评估

患儿进入预检室进行预检,采用PAT、了解既往病史,借助医疗器械进行评估,决定分诊级别后送往诊候区。PAT 包括三方面:1)Appearance(外观)。护理人员应仔细观察神态面色、神智情绪、应急反应及四肢活动;2)Work of breathing(呼吸情况)。仔细观察患儿的呼吸频率及深度,三凹征,鼻翼反应;3)Circulation(循环系统情况)。对患儿的皮肤颜色、温度、有无外部出血或皮肤瘀斑、毛细血管再充盈时间等进行观察监测。预检护士在2 min内接触患儿并做出判断,对年龄非常幼小的患儿,需要提升诊断的速度。打开包裹患儿的衣服或毯子,贴近看清楚患儿的各种外观特征[14-17]。在询问监护人过程中,可以根据活动情况、喂养情况、尿量粪便情况评估。

1.2.4 全面评估

需要借助医疗仪器和设备,进一步了解患儿气道有无堵塞,心率、脉搏情况,以及对外界刺激的反应。如发现危急症状,及时通过绿色通道进行抢救。如未发现危及患儿生命情况,其他患儿可以进行二级评估。在测量体温过程中检查表面皮肤,测量心率、血压、血氧饱和度,观察患儿疼痛不适情况。仔细分析患儿主诉,询问监护人患儿过敏史、接种史、药史、病史、隔离史等[18-19]。

1.3 评价方法

患儿监护人根据护理服务、分诊候诊时间、分诊候诊程序、候诊区环境四方面评价对护士的满意度;满意度评价分为非常满意、基本满意和不满意。满意度=非常满意+基本满意。延误诊治率=延误诊治例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0软件对数据进行分析。计数、计量资料的比较,分别采用卡方、t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患儿监护人的满意度

干预组患儿监护人的满意度高于对照组(94.31%比79.15%,P<0.05),见表2。

表2 2组患儿监护人的满意度比较 例

*P<0.05与对照组比较。

2.2 2组延误诊治率

干预组7例被延误诊治,对照组38例延误诊治,干预组延误诊治率低于对照组(0.54%比2.92%,P<0.05)。

3 讨论

预检分诊是患儿进入医院或进入急救救治整个过程的第一步,也是急重症或潜在的重症患儿决定性命的第一步。为了高效地提升医疗设备及经费的分配,保证医疗资源合理利用,依据患者病情的轻重缓急情况,对患者就诊的先后次序进行安排。WHO早在1999年就推出了发展中国家儿科急诊科分诊的箭化指引(ETAT),主要是针对发展中国家高发的严重脱水、疟疾、肺炎、营养不良等疾病,以降低婴幼儿病死率,该指引将患者按照急需处理、优先处理、非急诊三级患者,以便快速开始适当的处理、治疗。目前在发达国家、预检分诊已经成为体系化、常态化的医用工具,被包括儿科急诊体系广泛使用。但我国急诊分诊的管理相对滞后,缺乏相应的管理制度与技术标准,由于多方原因未能得到广泛重视和推广[20-21]。而随着人们物质生活水平的提高,患者的自我保护意识和对医疗质量的需求也越来越高。急诊患者具有病情紧急、疾病谱广、医疗纠纷多等特点,如果分诊错误,则有可能延误治疗时机,危及患者的生命国内急诊室容易存在分诊的不正确,引起医疗纠纷。石燕等[22]认为,门诊预诊分诊流程的改进能提高分诊准确率及患者满意度,和本文研究结果相似。

PAT可帮助接诊者对患儿作出初步评估,再予以相应分级诊治,其应用效果良好,根据卫生部指引原则,结合我国其他医院相关科室的经验,本院将PAT试用于儿科急门诊,并做相关数据收集整理分析,为减低延误诊治率和提高患者满意度摸索出一点经验以供参考。预检分诊工作的难点首先就是在儿科急诊科室,该科室的突发事件多,且其复杂性、不可预测性较高,要求该工作的高强度、高效率、高水准。而护理人员在这种紧张的工作氛围中,工作压力增大,尤其面对有过激言行的家属,更容易精神紧张,若患儿不配合,更易导致穿刺操作的失败。患儿的监护人常常心情急躁,表达不清,口音难辨,又对稳定病情期望值较高,容易跟护理人员产生冲突。再者,儿科急诊环境嘈杂,尤其就诊高峰需要长时间等待。尤其是在单位时间内急诊患者增多时,很多患儿监护人拥堵在分诊台前,扰乱秩序。最终致使医护人员应接不暇,在检查及询问病史方面投入时间与精力不够。另外,急诊常涉及多个交叉科室,或者症状和体征不典型,常常会出现多种疾病表现为相同症状的现象。这些均容易引起护患纠纷,造成不良后果。

为了避免以上预检分诊难题,本科室加强护理工作管理,使医护人员明确工作职责,各司其职,提供更直接服务。健全各种常见的儿科急诊抢救流程,使抢救措施更加流程化、规范化。组织护士学习国家有关医疗法律、法规,在科室建立示范样本,科质量控制员每周检查现有病历,发现问题及时纠正。高年资护士和低年资护士搭配分诊,层层把关,提高急诊分诊的准确率。此次预检分诊结果表明,医护之间、护患之间的信任感和配合度都明显提高,医疗纠纷率下降,效果明显。