乳酸菌的应用及其安全性评价

2018-07-27刘少文何光华王玲潘玲邢成张晓菊周晓四川省广元市利州区农业局

文│刘少文 何光华 王玲 潘玲 邢成 张晓菊 周晓 (四川省广元市利州区农业局)

乳酸菌(Lactic acid bacteria,LAB)是一类以同型发酵或异型发酵的方式产生乳酸、乙醇、二氧化碳等副产物的革兰氏阳性细菌的统称,不含芽孢,微好氧,绝大多数不会运动。乳酸菌广泛分布于食品或饲料中,可改善食品风味,提高饲料粗蛋白质含量。自然界存在的乳酸菌至少可以划分为18个属。分别是:乳酸杆菌属(Lactobacillus)、漫游球菌属(Vagococcus)、双歧杆菌属(Bifidobacterium)、肠球菌属(Enterococcus)、乳球菌属(Lactococcus)、片球菌属(Pediococcus)、肉食杆菌属(Carnobacterium)、气球菌属(A e r o c o c c u s)、奇异菌属(A t o p o b i u m)、链球菌属(Streptococcus)、糖球菌属(Saccharococcus)、利斯特氏菌属(Listeria)、芽孢乳杆菌属(Sporolactobacilus)、芽孢杆菌属(Bacillus)的少数种、环丝菌(Brochothrix)、明串珠球菌(Leuconostoc)、丹毒丝菌属(Erysipelothrix)和孪生菌属(Gemella)等。其中,应用于食品、饲料、医药等行业的乳酸菌菌株主要有乳球菌(Lactococcus)、肠球菌(Enterococcus)、粪肠球菌(Enterococcus,faecalis)、酒球菌(Oenococcus)、片球菌(Pediococcus)、链球菌(Streptococcus)、明串珠菌(Leuconostoc)、乳杆菌(Lactobacillus)等。

随着分子生物学技术的发展,人类开始利用基因手段对乳酸菌进行分类鉴定。1995年,Fleischman等人首次采用全基因组鸟枪法测序(wholegenome shotgun sequencing)对嗜血流感菌(H a e m o p h i l u s influenzae)进行测定并获得成功。2001年,第一株乳酸乳球菌(Lactococcus lactis subsp.lactisIL1403)全基因组测序宣告完成。截止至今,已有数十种乳酸菌的全基因组获得了测序数据,其中包括:Lactobacillus acidophilusNCFM、Lactobacillus brevisATCC367、Lactobacillus caseiATCC334、Lactobacillusdelbrueckii bulgacricusATCCBAA365、Lactobacillus gasseriATCC33323、Lactobacillus johnsoniiNCC533、Lactobacillus plantarumWCFS1等。这无疑有助于人类从本质上了解乳酸菌的进化、功能特点以及与环境之间的关系,进而使乳酸菌在食品和饲料行业中得到合理应用。同时,期待着从基因水平来揭示乳酸菌的具体代谢机制,加速菌株选育和改造,优化食品、饲料发酵条件,使工业乳酸菌的风险降低至零。

一、乳酸菌基因组的研究进展

乳酸菌基因组的大小大多在1.8~3.2 Mb,但干酪乳杆菌ATCC334的基因组相对比较大,为3.35 Mb,表明乳酸菌可能处于动态进化过程中。乳酸菌的鸟嘌呤G和胞嘧啶C含量较低,不超过55%,大多数集中在30.8%~50%,其中,唾液乳杆菌UCC118C+G含量只有33%,但双歧杆菌含量高达60.1%。乳酸菌细胞中含有大小不等的质粒,其编码基因数量在基因组中所占比例一般不超过5%,大小在2~242 kb之间。乳酸菌基因组中含有rRNA操纵子和tRNA编码基因,它们是基本功能基因。rRNA操纵子排列具有一定顺序性,通常为16s rRNA,23s rRNA,5s rRNA,而且在它们周围常常会出现tRNA Ile,tRNAAla,tRNALys等编码基因。tRNA编码基因数量为43~98个。乳酸菌基因组中还含有一些与代谢相关的重要基因:WCFS1基因编码糖酵解途径和磷酸乙酮醇途径的相关酶系,参与糖代谢;Nisin基因编码自溶性细菌素;EPS基因簇参与细胞表面多糖的合成;Mub基因编码黏膜结合蛋白。这类基因在乳酸菌的生命代谢中扮演着十分重要的角色,深入其研究有助于我们将乳酸菌的益生功能与基因克隆联系起来,再运用到食品风味改良、生物蛋白饲料中去。

此外,质粒编码基因和噬菌体编码基因是乳酸菌的特殊功能基因。乳酸乳球菌ssp可编码5种质粒,编码基因多达129个,而嗜热链球菌可编码两个质粒,编码基因仅为6个。德氏乳杆菌的质粒是一个环状的DNA分子,含有6个ORF结构,编码3种膜镶嵌蛋白,GC含量为44.6%。噬菌体编码基因在乳酸菌中含量较少,仅为1~2个。所有的乳酸菌都含有假基因,不能合成功能蛋白质,但在菌体整个生命周期中可能起着后补基因的作用。由于基因漂移现象,乳酸菌中还存在一些未知功能基因,尽管有时表现出某些酶的活性,但却不易识别其完整的生理功能。如要实现乳酸菌的安全生产,对未知基因的深入研究很有必要。

二、食品、饲料行业中的乳酸菌

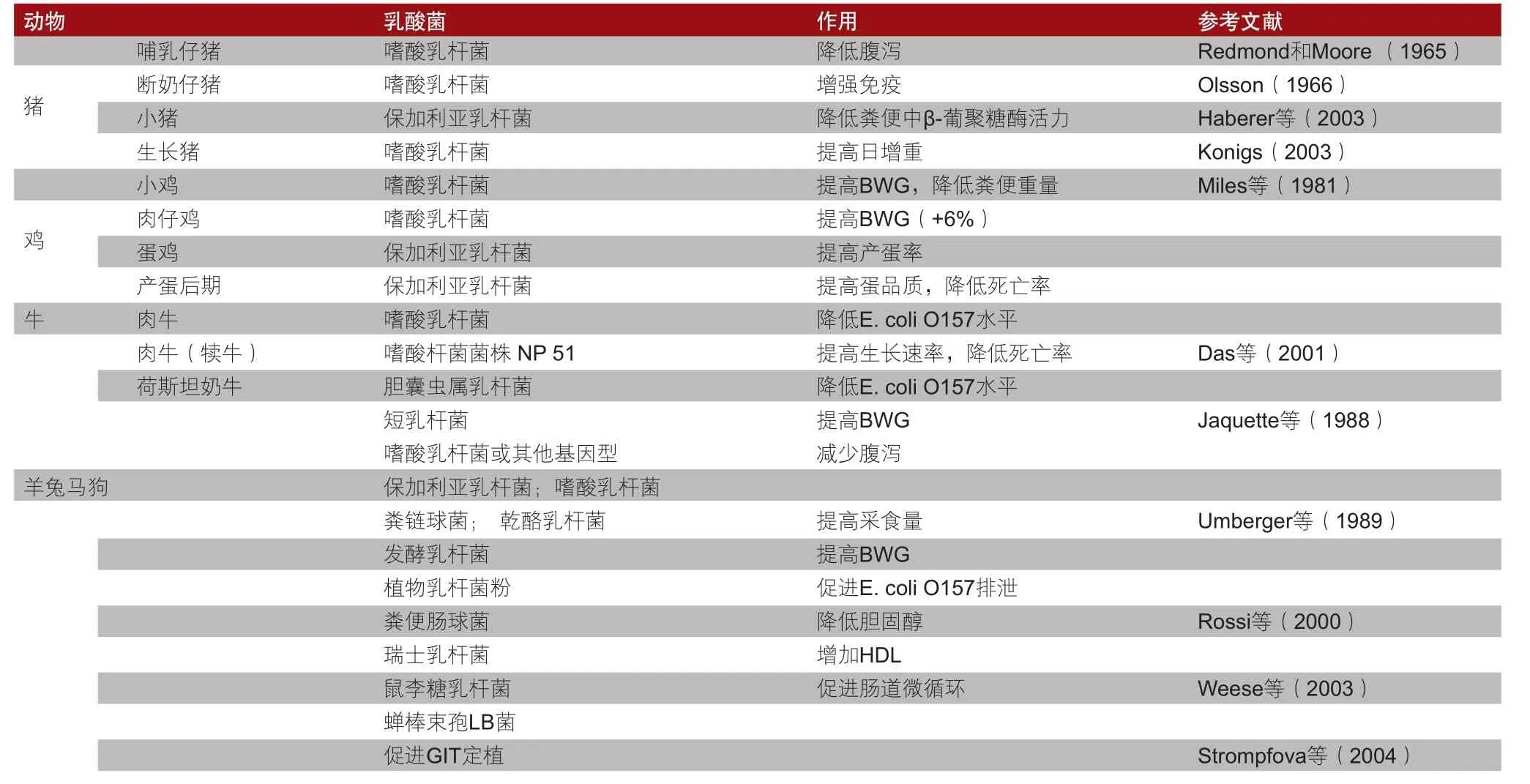

乳酸菌能够分解食品中的碳水化合物,合成维生素,对脂肪也有部分分解作用,显著提高食品消化利用率。乳酸菌发酵产生的有机酸能够促进微量元素如钙、铁、磷等的吸收。另一方面,乳酸菌主要作为微生物添加剂进入配合饲料中可以提高动物生产性能(表1)。其主要机制包括:改善动物肠道组织微循环,作为益生菌抑制和吸附病原菌,通过发酵产生适量乳酸提高饲料适口性、改善风味等。

21世纪以来,畜牧业发展对乳酸菌需求量日趋提高。研究表明,乳酸菌发酵食品营养价值较高,感官风味优良,几乎1/4的发酵食品都有乳酸菌参与;发酵饲料具有无污染、无残留、不产生耐药性等特点。食品和饲料中天然存在或外源添加的乳酸菌种类见表2。

表1 乳酸菌在动物生产中的有益作用

三、乳酸菌的安全性研究

1.代谢产物的毒害性。国内外大量研究表明,乳酸菌发酵后会产生一些有毒害作用的代谢产物,如D-乳酸、亚硝酸盐、生物胺类、吲哚等。这类物质如果在畜禽和人类体内中蓄积过多,将导致致病性。例如:人体内的乳酸脱氢酶几乎全为L型,D型含量极少,一旦D-乳酸在机体内产生过量时,D-乳酸脱氢酶能完全将其分解,这将导致短肠综合征(short bowels syndrome)发生。研究表明,婴幼儿更不适合使用产D-乳酸的乳酸菌。乳酸菌能够利用其硝基还原酶将食物中过量的硝酸盐还原成亚硝酸盐等致癌物质,这提示含硝酸盐过多的食品和饲料(尤其是食品)有致病风险。一些乳杆菌能够将食品或饲料中的氨基酸脱羧还原生成生物胺类物质,这类物质在体内聚集过多会导致中毒症状。同时,乳酸菌的氨基脱羧酶也参与亚硝酸盐的生产过程。吲哚试验可以证明乳酸菌代谢会产生吲哚,这类杂环类化合物长期大量蓄积体内会使机体免疫力下降,动物生产性能降低。此外,乳酸菌毒性代谢产物还包括溶血素、溶细胞素、肠毒素等。Duc等的研究表明,在市场上销售的3株益生菌能够产生溶血素和肠毒素,被人体服用后产生不安。饲料工业已认可的益生菌也不多,主要是乳酸杆菌、芽孢杆菌、双歧杆菌等少数菌种。可见,乳酸菌在食品、饲料等行业上的投入应用还需谨慎。

2.细菌易位。国内外虽然很早就有关于肠道微生态失调方面的研究,但是在细菌易位(bacterialtranslocation, BT),尤其是乳酸菌易位方面的研究甚少。笔者查阅近十年国内外文献发现,乳酸菌等益生菌在细菌易位方面主要起着抑制内毒素和病原菌如大肠杆菌(Escherichia coli)、铜绿假单胞菌(P.Aeruginosa)、克雷白杆菌属(Klebsiella)、阴沟肠杆菌(Enterobacter cloacea)等促进作用,但乳酸菌本身也会发生易位。例如,正常情况下,宿主动物体内存在的乳酸菌主要是Lb.acidophilus、Lactobacillus murinus、Lactobacillus intestinalis、Lactobacillus salivarius、Lactobacillus agilis、Lactobacillus ruminis、Lactobacillus vitulinus、Lactobacillus hamsteri、Lactobacillus aviaries、Lb. casei、Lactobacillus reuteri和Lb.brevis。乳酸菌在口腔和回肠中菌体数量为103~107CFU/克,结肠中乳酸菌数量达104~108CFU/克,乳酸菌也是阴道的主要定植细菌。然而,当肠道细菌过度繁殖、肠黏膜屏障受损和机体免疫防御功能低下时,乳酸菌可能会突破肠壁侵入机体引发炎症,发生易位现象,但易位的具体机制目前尚不清楚。其易位途径主要有2条:一是经肠系膜静脉汇入门静脉入肝而到体循环和全身其他器官;二是经肠系膜淋巴结汇入胸导管,绕过肝脏直接进入体循环和其他器官组织。

表2 食品和饲料中常见的乳酸菌种类

细菌易位致病几率增加的一些危险因素,主要有:免疫抑制和新生儿早产。次要因素包括:肠上皮受损、中心静脉导管的插入、空腔造口术乳酸菌的摄入、抗生素滥用、心血管病。乳酸菌易位容易引起临床感染,最常见的是心内膜炎,菌血症以及局部性感染如脓肿。CANNON等统计1950-2003年的241例乳酸菌引起的临床感染病例,141例已明确鉴定到属,其中L.casei50例,L.rhamnosus32例,由单一乳酸菌引发172例,多种乳酸菌的复合感染69例。

3.抗生素抗性。研究表明,乳酸菌中大多数抗生素抗性基因是不会转移的,但与结合质粒、转座子相关的抗性基因会发生转移,从而引起机体耐药性。乳酸菌中结合转座子抗性基因长度不超过70kb,但也大于16kb。

目前,与食品/饲料有关乳酸菌抗生素抗性基因如下:Lb.reureriG4菌株抗性基因为cat(chloram phenicol acetylase gene)基因;Lc. lactis strainK214菌株抗性基因为Str-tet(S)-cat基因;Lb. plantarum5057菌株抗性基因为tet(M)(tetracycline resistance gene)基因;Lb.johnsonii菌株抗性基因为Laf I基因等。乳酸菌中存在抗四环素和抗红霉素基因的比例高达62%。与此同时,SCOTT推断在肠道菌群之间、肠道菌群和病原菌之间存在着基因的水平转移。乳球菌、肠球菌和乳杆菌对四环素(Tetracycline)、红霉素(Erythromycin)和万古霉素(Vancomycin)存在抗性基因,可能将抗性基因转移给肠道内的其他原籍菌或是致病菌,如肠球菌可以将庆大霉素基因(Gentamicin gene)转移给葡萄球菌。抗性基因的转移可以通过未经加热处理的发酵奶制品、发酵肉制品、粉状配合饲料来传播。HUYS从欧洲奶酪中分离到抗四环素的肠球菌,并从中分离到最突出的转座子Tn916-Tn1545,该转座了带有tet(M)基因,其抗性基因的转移率为10-9~10-6。

一般来讲,野生型抗药乳酸菌不会发生抗药基因的转移,然而,基因突变菌株或后天获得性抗性菌株很容易通过质粒或转座子将抗生素抗药基因转移给其他菌株。如果突变乳酸菌生长在抗生素存在的环境下,那么,抗性基因就更有可能转移到其他种属,后果将更加严重。因此,为有效控制乳酸菌的抗性基因通过食物链(生态链)转移,可以将食品原料或饲料原料进行巴氏消毒或加热处理。

4.基因工程菌。基因工程乳酸菌在食品和饲料行业已应用很多年,在食品发酵、饲料青贮过程中,乳酸菌的质粒DNA已经显示出其重要的生物功能。如乳酸球菌肽的启动子nis A的可调控表达系统(NICE-System,Nisin incontrol expression system)通过表达系统能够调节诱导乳酸球菌肽的分子,在分子水平上控制诱导剂和乳球菌肽的比例,从而严格控制外源蛋白的表达量,在一定的范围内诱导效率增加千倍以上。RAVINV 等通过对德氏乳杆菌和保加利亚乳杆菌亚种中噬菌体的高频质粒转导研究发现,基因重组技术可以减少噬菌体的增殖。HUO等将纤维素酶基因CBH II与表达载体Pet30a进行重组,构建了pETCB H,再将构建好的质粒转化至Rosetta宿主菌,利用异丙基硫代半乳米酯IPTG诱导重组菌株,检测重组纤维素酶的活性为2.677单位/毫升。

近几年,随着新型乳酸菌菌株的分离应用和重组基因工程乳酸菌的出现,使得基因工程乳酸菌的安全问题显得尤为重要。特别是应用于饲料和食品中的重组基因工程乳酸菌,其潜在的致病性、抗药基因转移造成的感染、致病性细菌的过度繁殖和变异无法控制性等已经引起了国内外专家的紧密关注。其次,工程菌抗性基因的安全性也有待研究。例如,能提供同一抗生素抗性的基因往往不止一个,如卡那霉素抗性基因有十多个,编码产物的结构差异较大,npt II可安全使用,其他卡那霉素抗性基因是否安全尚需进一步分析。另一方面,尽管已经实现了抗原基因在基因工程菌中的表达和保护作用,重组菌长期在消化道内表达的抗原蛋白能否引起机体免疫耐受也是值得考虑的安全问题。由于乳酸菌的种属很多,不同种属之间菌株的生化特性、分子构成和免疫特性均不相同,因此在构建重组工程菌时,应根据研究目的不同而选择合适的宿主菌株。

四、乳酸菌的安全性评价

近年来,随着国内外学者对食品、饲料生产用乳酸菌的研究不断深入,应运而生的乳酸菌产品日益增多,产品的安全状况越来越引起公众的关注,对生产用乳酸菌安全性的评价也已成为生产企业和政府部门关注的焦点。然而,中国尚未出台配套的乳酸菌安全性评价标准,评价方法主要参照国际上关于乳酸菌安全性评价程序。乳酸菌的安全性评价主要包括两方面内容:菌体鉴定和毒理学评价。

乳酸菌鉴定是评价其安全性的第一步,可初步预测某种属的菌株是否可以完全投入生产。目前,部分微生态产品标签上标注的信息与从益生菌产品中分离得到的微生物的鉴定结果与并不完全相符。如某调查项目显示,市场上28%的商业益生菌发酵剂的鉴定结果是错误的,这主要源于生产者和经销商对菌株的错误鉴定。乳酸菌鉴定分为表观形态鉴定和分子水平鉴定。乳酸菌显微形态观察指标主要有革兰氏染色、细胞形态、运动性、是否有芽孢、鞭毛等。另外,近年来研制成功的多种有益菌的糖类生化反应板,已使生化鉴定从原来的复杂繁琐变得简单易行,便于推广。然而,仅凭表观指标不能准确鉴定乳酸菌,还需从分子层次进一步确认。如PCR法、随机扩增多态性DNA(Random Amplified Polymorphic DNA RAPD)法、DNA的G+C含量测定法、DNA/DNA杂交技术、16S RNA序列测定、DNA-DNA同源性分析法、细菌DNA限制性核酸内切酶分析法、系统发育学研究rRNA同源性分析法及其他可靠的遗传学鉴定方法。这类方法着眼于乳酸菌特定的DNA片段或核苷酸含量,从基因水平入手以便获得准确的鉴定结果。

对用于食品、饲料工业上的乳酸菌而言,其安全性至关重要。因此,毒理学评价必不可少。国际上毒理学评价乳酸菌安全性主要包括:动物急性毒性试验,30天喂养试验及三项致畸突变试验。耐药性评价试验,主要指抗生素敏感试验和耐药基因检测。致病基因与代谢产物的毒性检测;如屎肠球菌的毒性基因efaAfm基因检测、代谢毒物溶血素、溶细胞素、肠毒素和D-乳酸等的含量变化。机体指标评价试验包括:丙二醛(MDA)血清浓度监测和谷胱甘肽(GSH)浓度监测、胆盐羟化酶活性监测等。其他评价,包括溶血试验、细菌易位等。

中国尚未制定关于乳酸菌的安全性评价准则,但根据国际上对乳酸菌的安全性评价准则,乳酸菌安全性评价主要集中在毒理学评价、耐药性评价、机体评价指标、有害代谢产物评价和其他评价。体外试验和动物喂养试验基本确定乳酸菌的安全性之后,再进行人体试验。例如多项动物试验研究结果表明,在治疗小儿腹泻时,服用乳酸菌素或乳酸菌胶囊疗效显著,且治疗过程中未发现任何不利影响。

五、结论

乳酸菌是革兰氏阳性细菌的统称,自然界存在的乳酸菌至少可以划分为18个种属,均广泛分布于食品或饲料中,是重要的工业微生物。有关乳酸菌基因组学的报道在国内外已取得一定的进展。其次,对特殊基因的研究有助于从更微观的角度去认识乳酸菌。总体而言,乳酸菌对人类的健康和食品、饲料工业发展是有益的,但也不能忽视乳酸菌可能导致的潜在危害。如代谢产物的毒害性、细菌易位、抗生素抗性以及基因工程菌等可能带来的风险。因此,对乳酸菌乃至益生菌的安全性评价显得尤其重要,相信随着研究地不断深入,乳酸菌的安全性评价将逐步趋于标准化、全球化。