可吸收止血材料用于鼻内镜术后填塞效果的观察△

2018-07-27孙靖雯张家雄蔡晓菁钱备魏明陈萍赵传亮邹文焘

孙靖雯 张家雄 蔡晓菁 钱备 魏明 陈萍 赵传亮 邹文焘

慢性鼻-鼻窦炎(chronic rhinosinusitis, CRS)是鼻科常见疾病,常由鼻窦化脓性感染引起。随着变应性鼻炎发病率的增加,CRS的发病率也呈上升趋势。根据最新欧洲指南,该病的患病率约为10.9%,给患者带来痛苦的同时也给社会造成严重的经济负担[1]。功能性鼻内镜鼻窦手术(functional endoscopic sinus surgery, FESS)是目前广泛开展治疗CRS微创、有效的手术方式,其目的是改善鼻腔引流和通气,但是术后常伴有鼻出血、鼻腔粘连狭窄等并发症,而鼻腔填塞是预防这些并发症的有效措施[2]。传统的纱条填塞在抽除时往往会造成疼痛,易出现鼻腔黏膜损伤、出血;近几年来新型材料不断推出。鼻腔填塞材料可分为非吸收性材料和可吸收性材料,非吸收性材料包括凡士林纱条、高膨胀止血材料Merocel等;可吸收性材料包括明胶海绵、纳吸棉(NasoPore)等。可吸收材料因不需要经历取出材料带来的痛苦,因而患者更易接受。现已研制出可以在术后持续向鼻窦黏膜释放抗炎物质的植入性填塞物,不仅可以预防疾病复发,而且能减少术后药物的使用[3]。不同的止血材料有着不同的生物学性能,尽管明胶海绵和纳吸棉都是可吸收性材料,但二者对术后术腔愈合修复的作用是不同的。本研究拟观察并分析明胶海绵和纳吸棉在FESS后的填塞效果。

1 资料与方法

1.1 临床资料 本研究采用前瞻性试验设计,以2016年1~12月本科病房收治实施FESS的CRS伴或不伴鼻息肉成年患者为研究对象。纳入标准:CRS的诊断符合慢性鼻-鼻窦炎诊断和治疗指南(2012年,昆明)[4];年龄≥18周岁;取得患者知情同意,愿意参加试验并配合随访。排除标准:手术后病理诊断为真菌性鼻窦炎者;不能按时随访者。满足以上标准者共计56例,其中男性36例、女性20例;年龄18~78岁。

1.2 治疗方案 术前所有患者均进行鼻窦CT扫描及鼻内镜检查,术前3 d连续用抗生素及10 mg地塞米松治疗,根据患者鼻腔、鼻窦病变范围在全身麻醉下行FESS。术后根据术腔情况裁剪可吸收止血材料,填塞明胶海绵组27例,填塞纳吸棉组29例,并继续以抗生素治疗1周。术后第4天用起生理盐水冲洗鼻腔内血痂。住院期间填塞物不予清除;术后2周鼻内镜检查中对于脱落于鼻道内的痂皮予以清理,创面的结痂不予处理;术后4周进一步清理术腔内残留的痂皮,并且避免损伤创面。

1.3 评估方法 术后住院期间观察术腔内是否有鲜血流出即活动性出血,无活动性出血及并发症者予以出院。使用视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)评估患者术前鼻塞、流涕、头面部胀痛,术后第1天鼻部疼痛情况以及随访过程中鼻塞、流涕、头面部胀痛的不适程度。客观评估中,CT评分依照Lund-Mackay评估系统,观察上颌窦、前组筛窦、后组筛窦、额窦、蝶窦和窦口鼻道复合体的病变范围,双侧评分合计为0~24分。鼻内镜检查评分依照Lund-Kennedy评估系统,观察息肉、水肿、鼻漏、瘢痕和结痂情况,评价术后鼻腔黏膜转归,双侧总分为0~12分,术前评分不包含瘢痕和结痂。所有患者术后2、4、12周至门诊复查。

1.4 统计学处理 各资料数据经人工核对后录入,通过SPSS 17.0统计软件处理,用独立样本t检验进行分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者基本资料 纳吸棉组、明胶海绵组术前VAS总分、鼻内镜Lund-Kennedy评分、鼻窦CT评分见表1,2组间各项评分差异均无统计学意义(P>0.05),表明术前2组患者基本情况无显著差异。

表1 术前基本情况比较

2.2 止血效果比较 所有患者在术后住院期间均无活动性鼻出血。纳吸棉组有1例出院后1周出现鼻出血。该患者术前纤维蛋白原为1.3 g/L,再次入院在局部麻醉下行鼻内镜检查,可见鼻腔黏膜糜烂,双极电凝烧灼止血后鼻腔无出血。其余患者术后随访均无鼻腔出血。

2.3 症状VAS比较 术前2组患者的症状VAS差异无统计学意义(P=0.177,P>0.05),表明2组鼻塞、流涕、头面部胀痛情况在术前基本相同。术后第1天,2组患者鼻部疼痛差异无统计学意义。术后2周,2组鼻塞、流涕、头面部胀痛VAS差异也无统计学意义(P=0.365,P>0.05),然而术后4周及12周2组的VAS差异有统计学意义(P=0.001,P<0.05),纳吸棉组症状明显好于明胶海绵组,其中鼻塞、流涕VAS差异有统计学意义,而头面部胀痛差异无统计学意义。详见表2。

表2 纳吸棉组和明胶海绵组症状VAS比较

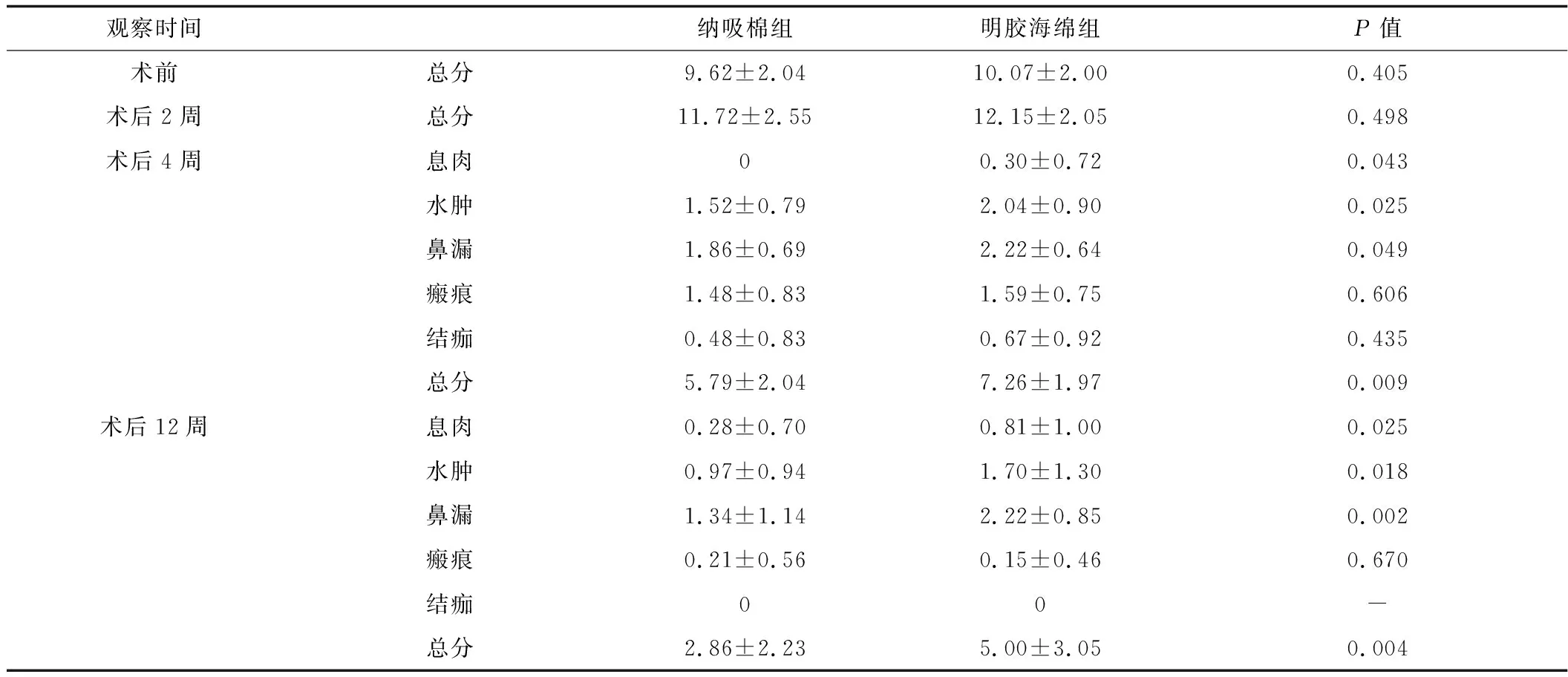

2.4 Lund-Kennedy内镜评估比较 术前纳吸棉组和明胶海绵组患者的Lund-Kennedy内镜评分无显著差异(P=0.405,P>0.05),表明2组患者病变范围情况在术前基本相同;术后2周内镜检查差异也无统计学意义(P=0.498,P>0.05),术后4周及12周2组的内镜评分差异有统计学意义(P=0.009, 0.004,P<0.05)。纳吸棉组术腔愈合好于明胶海绵组,2组的息肉、水肿、鼻漏评分差异具有统计学意义,而瘢痕、结痂评分差异无统计学意义。详见表3。

表3 纳吸棉组和明胶海绵组内镜评估比较

注:“-”示无此项

3 讨论

鼻腔填塞广泛应用于鼻内镜手术后以减少出血、促进黏膜愈合,然而一些研究者认为鼻腔填塞在改善鼻腔通气、鼻涕倒流方面并没有益处,故而提倡术后在出血风险小的情况下不予填塞[5]。大多数学者还是认为鼻腔填塞是必要的。理想的填塞材料既可有效控制出血,又将疼痛不适感、鼻腔黏膜损伤、组织反应降到最低限度[6]。对于一些患者而言,抽除鼻腔填塞物是围手术期最痛苦的经历。可移除材料会引起其他并发症,例如鼻中隔穿孔、阻塞性睡眠呼吸暂停、中毒性休克等,而可吸收材料在这些方面具有优势[6]。有研究[7]表明,可吸收材料和不可吸收材料对于术腔愈合和手术效果无显著差异,然而可吸收材料的术后疼痛、出血、鼻塞、面部肿胀发生率显著降低。

本研究中使用的明胶海绵和纳吸棉都是临床上常用的可吸收止血材料。对于鼻内镜手术后中鼻道填塞而言,这类材料柔韧、可修剪,填塞后均匀压迫术腔,不仅止血效果好,而且可降解而无需取出。明胶海绵在创面初始期吸附血小板,与凝血因子相互作用,随后促进肉芽组织生长,促进血管和新生瘢痕组织形成,达到创面修复愈合[8]。纳吸棉是一种合成聚氨酯材料,具有压缩性能,能够提供足够压力压迫毛细血管、静脉及小动脉止血,机械支撑力持久;此外,其高亲水成分有利于摄取大量液体,使血小板快速聚集黏附在伤口周围,促使血小板破裂释放出凝血因子激活凝血系统[9]。在临床应用中发现,纳吸棉能够保护黏膜,明显减少术后囊泡、息肉复发,黏膜水肿。在潮湿环境下,纳吸棉逐渐分解附着于鼻腔表面,其降解产物属于水溶性,无胶黏性,不会造成术腔粘连。水溶性降解物的存在可以避免术后结痂、干燥等情况的发生,在黏膜上皮修复过程中起介质作用,并且潮湿环境有利于纳吸棉依附于术腔表面,加速上皮细胞生成,鼻腔内温度、湿度相对稳定的内环境可以避免术腔受到外界影响,对鼻黏膜有显著的保护作用[10-11]。

本研究中仅1例患者在出院后出现鼻腔出血而再次入院行鼻内镜检查,经过双极电凝灼烧后未再出血。该患者术前检查提示纤维蛋白原低。其他患者在住院期间及出院后均未见活动性出血,表明可吸收止血材料是应用于鼻内镜术后填塞的理想止血材料。

纳吸棉组和明胶海绵组术前、术后的对比研究发现,术后1 d的填塞舒适度以及术后2周的临床症状、鼻内镜检查差异均无统计学意义。此时止血材料尚没有完全降解,部分患者术腔的痂皮仍较明显,对于未降解而严重影响通气的术腔内痂皮需要在鼻内镜下进行清理。术后1个月与3个月的随访中,纳吸棉组的VAS评分显著低于明胶海绵组,其中鼻塞、流涕差异显著,而头面部胀痛并无明显差异(表2)。2组的鼻内镜评分差异也显著,主要表现在息肉、水肿和鼻漏,这与临床表现也是一致的;而瘢痕和结痂2项评分无差异。以上表明手术1个月后,明胶海绵组的症状和鼻内镜表现均较纳吸棉组更严重,纳吸棉组的术腔愈合更佳。

鼻息肉的术后转归除了受填塞材料的影响外还受其他因素影响,比如鼻息肉组织嗜酸性粒细胞浸润程度[12]、局部糖皮质激素使用情况[13]等。CRS的治疗是包括手术、药物的综合治疗,预后除了和手术本身有关外,还与患者的基础疾病、生活方式、遵医嘱用药情况、息肉组织的免疫表达等诸多因素有关。鼻内镜手术后采取何种填塞材料也要视出血情况、经济状况、医院条件、医师的偏好而定。明胶海绵价格实惠,是历史悠久、广泛应用的止血材料;纳吸棉虽然止血效果好并且术腔愈合更佳,但是其价格较昂贵。本研究中使用的明胶海绵单价为9.5元/包,一次手术填塞双侧鼻腔约需6包,即57元;而纳吸绵单价为609元/块,填塞双侧鼻腔需2块,即1 218元。虽然两者均可纳入医保,但是明胶海绵仍以其明显的价格优势在临床上广泛应用。因而,鼻内镜术后填塞材料的选择需要结合多方面因素综合考虑。