可穿戴设备用户持续使用意愿研究

——基于ECM-IS的拓展模型

2018-07-26赵延昇王仲杰中国科学技术大学管理学院安徽合肥230026

赵延昇, 王仲杰(中国科学技术大学 管理学院, 安徽 合肥 230026)

一、 问题的提出

在信息技术和物联网产业的强力推动下,可穿戴设备作为新一代便携式电子设备受到了广泛关注,正迅速翻新消费性科技产品。可穿戴设备以智能硬件为载体,结合应用软件和数据交互来实现商务通讯、健康监测和休闲娱乐等功能。根据互联网数据中心(IDC)的报告,2017年第三季度全球可穿戴设备市场的总销量达2 630万台,相比上年同期增长了7.5%。其中,小米、Fitbit和苹果分别位列全球市场份额的前三位。速途研究院预测2018年可穿戴设备市场规模将达320亿元,并会持续扩大。

当前有关可穿戴设备的研究主要集中于设计和功能方面,很少有学者从用户层面进行探究。现有的少量文献也仅考虑了用户的初始接受和采纳行为,如Yang等(2016)探讨了感知收益和风险对可穿戴设备用户感知价值和使用意愿的影响,发现感知有用性和娱乐性比感知风险对感知价值的影响更大[1];顾忠伟等(2015)基于UTAUT2模型,从可穿戴设备的视角探讨了消费者对普适商务的初始信任问题,并强调要着重提升可穿戴商务的娱乐性、便利性和隐私性[2];吴江等(2017)运用元分析法探究了十种因素对可穿戴设备用户态度和采纳意愿的影响,发现感知有用性对用户采纳行为的影响最显著[3]。尽管当前可穿戴设备前景良好,但仍存在同质化严重、用户黏性低和流失率高等问题。根据Gartner的调查发现,尽管可穿戴设备起初因外形时尚和功能新颖吸引了大批消费者购买,但约1/3的可穿戴设备用户会在一段时间后选择放弃使用。因此在当今各设备提供商激烈竞争的市场环境下,把握用户的初始意愿只是成功的第一步,如何留住用户并促使其持续使用才是长久制胜之道。

Bhattacherjee在期望确认理论(ECT)的基础上,提出了著名的信息系统持续使用模型(ECM-IS)[4],用于解释用户持续使用或放弃使用某一信息系统的行为。回顾相关文献后发现,将ECM-IS模型应用于可穿戴领域的研究仍存在不少空白。此外,有关ECM-IS的拓展模型大多从技术特征视角或单一视角出发,而随着可穿戴技术的社会化普及与应用,对于智能可穿戴这类注重用户体验的新兴信息技术来说,内部的个人因素和外部的环境因素也至关重要。

因此,根据可穿戴设备的特殊情境,本文对ECM-IS模型进行拓展,引入自我效能感、隐私关注和创新性来探究用户对个人特征因素的感知、主观参照和转换成本来探究用户对外部环境因素的感知,以适应可穿戴设备的持续使用情境,从“技术-个人-环境”的综合视角构建研究模型,探究哪些因素会对可穿戴设备用户的持续使用意愿产生影响,从而为设备提供商在挖掘产品研发设计重点、改善运营与营销策略等方面的工作提供可持续性建议。

二、 文献回顾与研究假设

1. 可穿戴设备情境下的技术特征因素

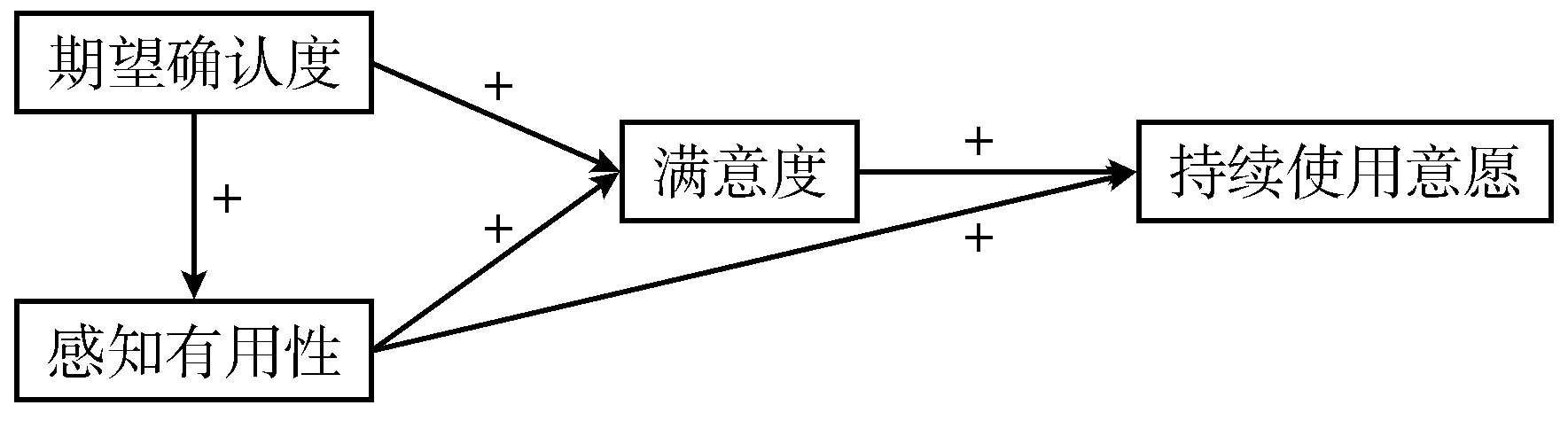

Bhattacherjee根据已被广泛应用于营销领域的期望确认理论(ECT)提出了信息系统持续使用模型(ECM-IS)。模型表明,IS用户的持续使用意愿由两个采纳后变量决定,即感知有用性和满意度,而这两项因素又反过来依赖于期望确认度,如图1所示。

图1 信息系统持续使用模型(ECM-IS)

笔者认为期望确认度与感知有用性及满意度与持续性意愿之间的关系能够进一步适用于可穿戴设备持续使用的情境,因此提出假设H1:用户对可穿戴设备的期望确认度与感知有用性正相关。H2:用户对可穿戴设备的期望确认度与满意度正相关。H3:用户对可穿戴设备的感知有用性与满意度正相关。H4:用户对可穿戴设备的感知有用性与持续使用意愿正相关。H5:用户对可穿戴设备的满意度与持续使用意愿正相关。

ECM-IS模型提出后,学者们在不同情境下对其进行改进与拓展,将其与其他理论模型整合或者引入不同变量到模型中,探讨IS用户的持续使用意愿。当前针对ECM-IS模型的拓展大多从技术特征的视角出发,如Larsen等结合ECM-IS模型与任务-技术匹配理论(TTF)以探究高校教师对电子学习工具的持续使用决策,结果表明来自ECM-IS和TTF的变量都能解释IS用户的持续使用意愿[5];Cho对ECM-IS和TAM的整合模型进行路径分析,结果发现移动健康应用程序的持续使用意愿与感知易用性正相关[6];殷猛和李琪以健康APP为例,通过整合ECM-IS和IS成功模型,验证了系统质量、信息质量和服务质量通过期望确认度和感知有用性对持续使用意愿产生的影响[7]。少量研究从其他视角对ECM-IS模型进行拓展,如Steelman & Soror基于ECM-IS模型和认知失调理论来探究手机用户持续使用意愿的驱动机制,研究结果表明技术成瘾和过度技术压力等心理状态会影响用户体验,进而影响认知和情感层面的用后感受及持续使用决策[8];刘勍勍等根据老年人应用互联网的特色,在ECM-IS模型中加入计算机焦虑与身体机能下降两个因素,结果显示身体机能下降对老年人持续应用互联网不具有重要影响[9]。

综合已有研究可以看出,当前有关ECM-IS的拓展模型主要关注技术视角或单一的其他视角,而很少涉及两种或两种以上视角。随着可穿戴设备的社会化普及与应用及受众群体的不断扩大,用户的持续使用意愿定会受到多维度因素的共同影响,因此需要从更全面的视角出发进行探讨。

2. 可穿戴设备情境下的个人特征因素

自我效能感源于社会认知理论,是指个人对自己是否有能力执行某项特定任务的信念,是行动的重要基础。处于快速增长阶段的可穿戴设备的一个突出特点就是新功能的不断涌入,虽然这对用户来说极富吸引力,但同时也需要用户具备相应的能力来跟上升级的步伐。Hsu & Chiu(2004)将计划行为理论(TPB)应用于IS持续使用的背景下,对电子服务持续使用模型进行理论推导,结果表明用户的持续使用意愿由互联网自我效能感和满意度决定[10]。曹忠鹏等(2010)根据归因理论和期望不一致理论构建了顾客持续使用自助服务技术(SST)的影响因素模型,发现自我效能感和满意度会显著影响SST的持续使用意愿[11]。周军杰(2015)以社会化商务为研究背景,基于内容分析法建立了实证模型,发现自我效能感等认知因素对社交媒体的用户黏性有显著的正向影响[12]。根据以上研究,笔者认为用户在使用可穿戴设备过程中的感知自我效能会正向影响其持续使用意愿,因此提出假设H6:用户对可穿戴设备的自我效能感与持续使用意愿正相关。

关注用户的隐私安全问题是新兴互联网技术成功的基础。Dong等(2014)基于社交网络的研究发现,隐私保护服务对用户满意度和社交互动的持续使用意愿具有显著影响[13]。陈昊等(2016)以“认知-情感-意愿”为框架,探究认知和情感因素对社交媒体服务用户持续使用意愿的影响路径,结果发现通过隐私风险带来的负向情感相较于正向情感对持续意愿有着更强的作用效果[14]。在可穿戴设备的情境下,设备提供商在收集用户常规个人信息的同时,还可以实时收集佩戴者的行动轨迹信息和生命体征数据,如步数、里程、卡路里消耗、心率和睡眠数据等。尽管这为用户带来了极大的便利,但也会引起用户对于个人隐私泄露的担忧,从而影响其对可穿戴设备的体验和继续使用的动力。因此,本文提出假设H7:用户对可穿戴设备的隐私关注与持续使用意愿负相关。

创新性指的是人们采纳某种创新技术的意愿,反映了个体对于创新产品或服务等新事物的感兴趣程度。换句话说,具有较高创新水平的个体更有可能成为新技术的创新者或早期使用者。以往的实证研究结果已经证实了创新性在新技术采纳和采纳后行为中的重要作用。例如,Lassar等(2005)基于TAM模型和创新框架来检验消费者的人格特质对网上银行接受度的影响,结果证实了消费者创新性对在线银行使用意愿有着显著的积极影响[15];Lu(2014)在美国大学的本科生和研究生范围内进行调查,发现在受过良好教育的移动电子商务用户中,信息技术层面的创新性是影响用户持续使用意愿的强有力因素[16];Lin & Filieri(2015)将个体的心理结构整合到TAM模型中,构建了航空旅客在线航班登机服务的持续使用意愿模型,结果发现体验过在线登记服务的中国航空公司乘客的创新性能够直接影响其持续使用意愿[17]。IS领域的研究人员通常认为,用户可以在采纳系统后继续发现和使用其新的功能,这使得用户有机会在采纳后行为中展示其创新能力。典型的智能可穿戴设备是由移动可穿戴技术驱动的新型终端硬件,具有在技术和业务层面不断创新和升级的特点。鉴于创新性在尝试和接受多种创新技术方面具有持久性和普遍性[16],可穿戴设备的持续使用应该受到用户创新性的影响。因此,本文提出假设H8:用户的创新性与可穿戴设备的持续使用意愿正相关。

3. 可穿戴设备情境下的外部环境因素

主观参照通常被定义为个体感知到的执行或不执行某项行为的社会压力,它与来自他人期望的规范性信念有关,也称为主观规范。主观参照反映了个体的态度、信念和行为受到他人影响的程度。Lee(2010)针对在电子学习用户中出现的“接受-终止”现象建立理论模型,以解释和预测用户持续使用电子学习系统的意愿,结果表明持续使用意愿受到主观规范的显著影响[18]。Chen等(2012)探究了社会因素对Web 2.0用户的满意度和持续使用意愿的作用机理,结果表明包括主观参照在内的四种社会因素都对持续使用意愿有直接影响[19]。许多用户选择可穿戴设备都是因为看到了周围同事、朋友或亲属的使用情况并且受到推荐,为了达到周围人的期望或者得到认可,个体通常会愿意遵循他们的意见。因此,笔者提出假设H9:主观参照与用户对可穿戴设备的持续使用意愿正相关。

转换成本是指用户从一个服务提供商转换到另一个服务提供商的过程中所产生的潜在成本,包括货币费用和非货币性成本(时间和精力)。对于企业而言,转换成本的主要作用就是引起客户主动或是被动的忠诚度。Oyeniyi & Abiodun(2010)根据对移动通信行业客户的问卷调查,发现转换成本的提高将增加用户对服务提供商的依赖,是用户保留的重要原因[20]。邓爱民等(2014)在网络购物的背景下构建了顾客忠诚度的影响因素模型,结果显示网络环境中的转换成本与满意度显著影响顾客的忠诚度[21]。在低转换成本的情况下,用户将由于转换障碍较低而具有较高的转换动机。而当用户的转换动力受到高转换成本的阻碍时,转换成本不仅会降低转换意愿,而且会导致用户留在现有的产品或服务提供商手中,因为改变提供商对于用户来说没有任何收益。在可穿戴设备的特定情境下,用户对于新设备的了解程度、转换过程中所要付出的搜索和评估成本,以及与尝试新设备相关的经济风险等都会影响其转换意愿,感知到的转移成本越高,则转换的意愿越低,进而对原设备的持续使用意愿就越强烈。因此,本文提出假设H10:转换成本与用户对可穿戴设备的持续使用意愿正相关。

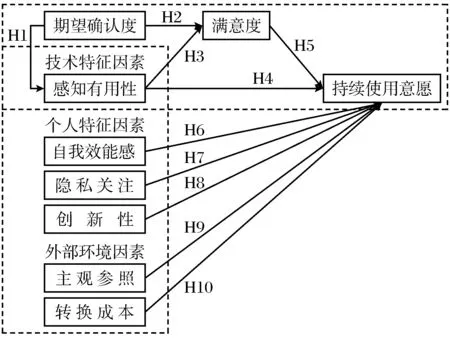

综上,本文将从技术特征、个人特征及外部环境三个视角对ECM-IS模型进行拓展,以探究可穿戴设备用户持续使用意愿的影响因素,研究框架如图2所示。

图2 可穿戴设备用户的持续使用意愿模型

三、 研究设计

本研究利用调查问卷的方式对前文提出的可穿戴设备用户持续使用意愿模型进行实证检验。问卷发放采用网络调查和线下发放相结合的形式,目标人群为使用过可穿戴设备的用户。问卷首页设置了筛选题项,若参与者从未使用过可穿戴设备,则直接结束作答。本次研究最终收集到453份问卷,其中网络问卷286份,纸质问卷167份。采用SPSS 22.0删除掉异常答案后,最终有效问卷的总量为356份,有效率占78.55%。

问卷由两个主要部分组成。第一部分为人口统计学问题,旨在收集参与者的性别、年龄、职业和地域等方面信息。在样本中,男性有254人,占71.35%,女性有102人,占28.65%;处于18岁以下的有11人,占3.09%,18岁至24岁的有103人,占28.93%,25岁至30岁的有148人, 占41.57%, 31岁至40岁的有76人,占21.35%,40岁以上的有18人,占5.06%;学生群体有162人,占45.51%,企业员工有97人,占27.25%,机关事业单位的职工有58人,占16.29%,个体经营者有27人,占7.58%,其他职业的有12人,占3.37%;位于一线城市的有78人,占21.91%;二线城市的有121人,占33.99%,三线及以下城市的有157人,占44.10%。根据TalkingData公布的《2016智能硬件行业洞察报告》,2016年可穿戴设备用户的男女比例为75%∶25%;35岁以下的年轻用户是可穿戴设备的主要用户群体,占全部年龄段的76.5%;用户占比最高的职业为高校学生和上班族;一线城市、二线城市、三线及以下城市的用户占比为16.1%∶36.5%∶47.4%。因此通过与报告中用户画像的对比,本研究采用的样本数据符合我国当前可穿戴设备市场的用户特征。

第二部分由本文研究框架中各变量的题项构成。题目的设计借鉴当前国外研究中被广泛采纳的成熟量表,并根据专家小组的建议及可穿戴设备的特点作出针对性调整,从而保证测量结果的信度与效度。

最终的量表共包括9个变量和30个题项。其中,期望确认度(EC)、感知有用性(PU)、满意度(SA)和持续使用意愿(CI)参考Bhattacherjee(2001b)[4]的量表,自我效能感(SE)和主观参照(SN)参考Hsu & Chiu(2004)[10]的量表,隐私关注(PC)参考Son & Kim(2008)[22]的量表,创新性(IN)参考Lassar等(2005)[15]的量表,转换成本(SC)参考Jones等(2000)[23]的量表。选项采用Likert 7级量表进行评分,提醒参与者依照实际感受进行作答,1~7分表示从“非常同意”到“非常不同意”。

四、 研究结果

1. 信度和效度检验

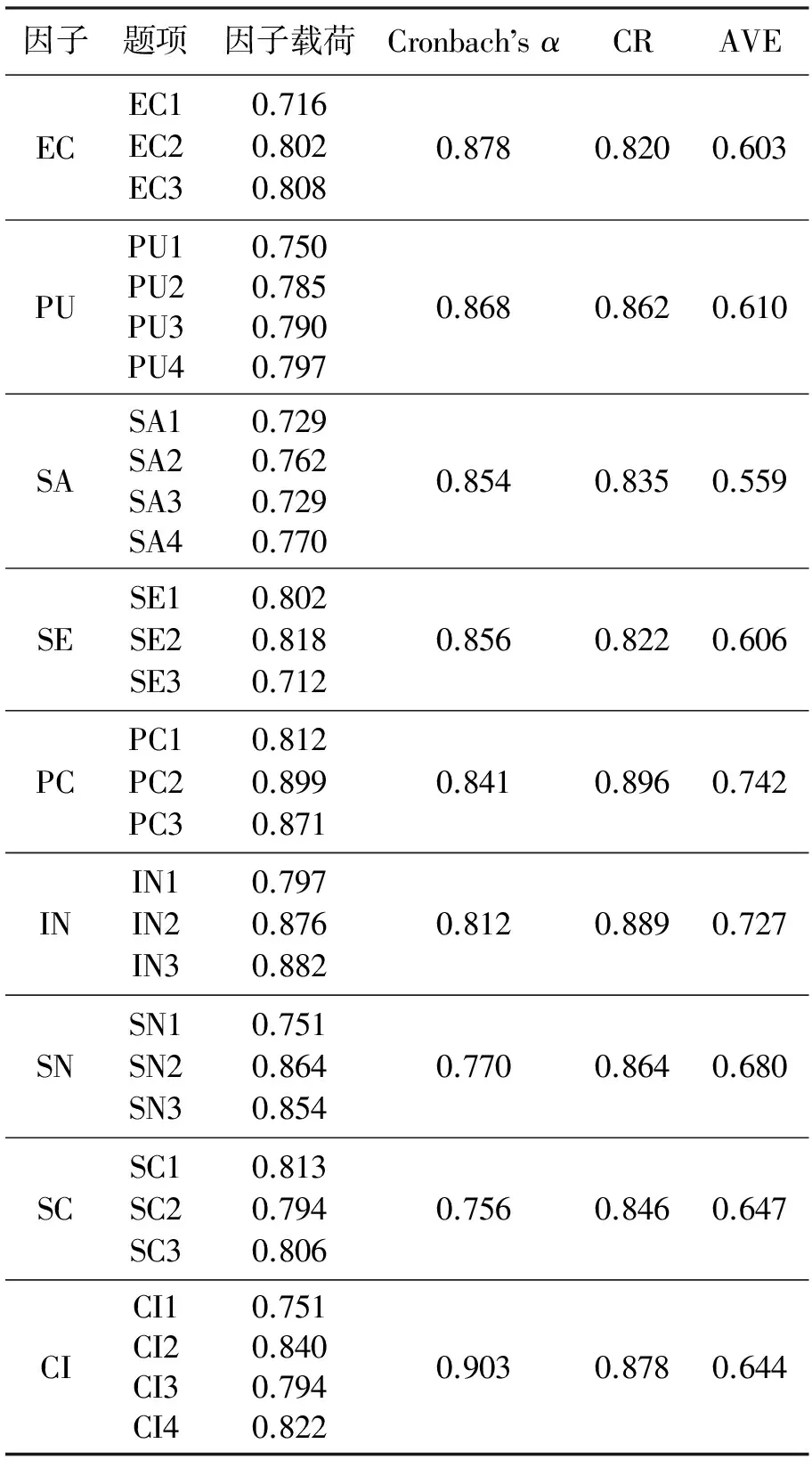

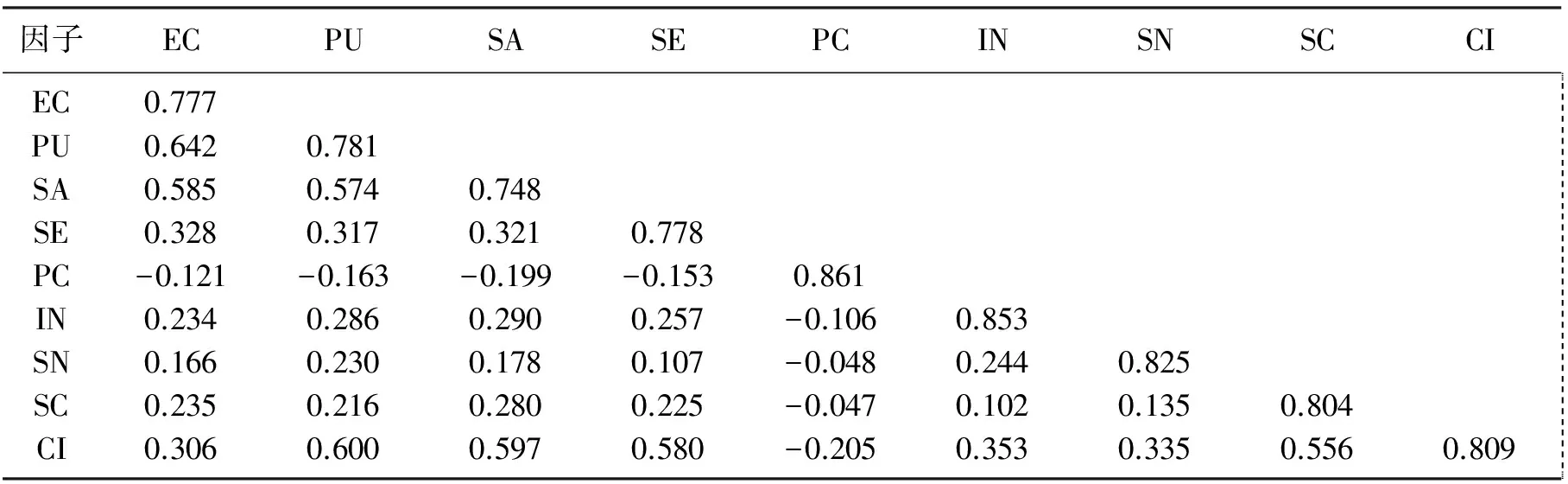

本文首先运用SPSS 22.0对数据进行KMO和巴特利特(Bartlett)检验,结果显示样本的KMO值为0.901,Bartlett 球形度检验的卡方为4 700.081,显著性水平为0.000,说明此量表适合进行因子分析。验证性因子分析(CFA)可用来检验量表的信效度水平,结果见表1和表2。

2. 假设检验

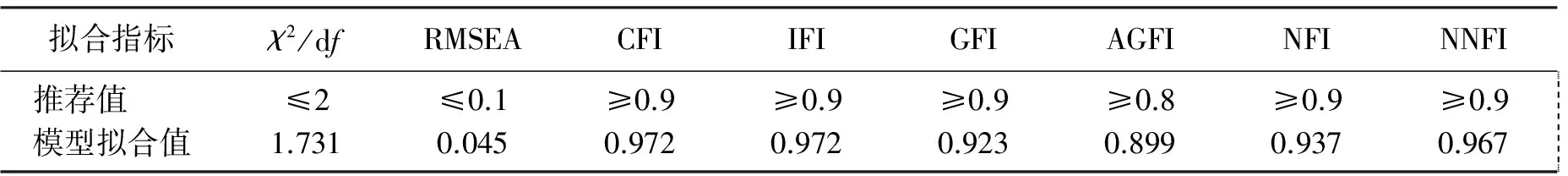

本研究采用AMOS 24.0软件来进行模型的假设检验。拟合优度指标的各项结果如表3所示,χ2、RMSEA(近似误差均方根)、CFI(比较拟合指数)、IFI(增量拟合指数)、GFI(拟合优度指数)、AGFI(调整后拟合优度指数)、NFI(基准拟合指数)、NNFI(非规范拟合指数)、SRMR(标准化残差均方根)全部在推荐值范围内,表明了研究模型和样本数据的拟合度良好。

表1 测量模型的信度和收敛效度分析

表2 测量模型的区别效度分析

表3 研究模型拟合指数结果

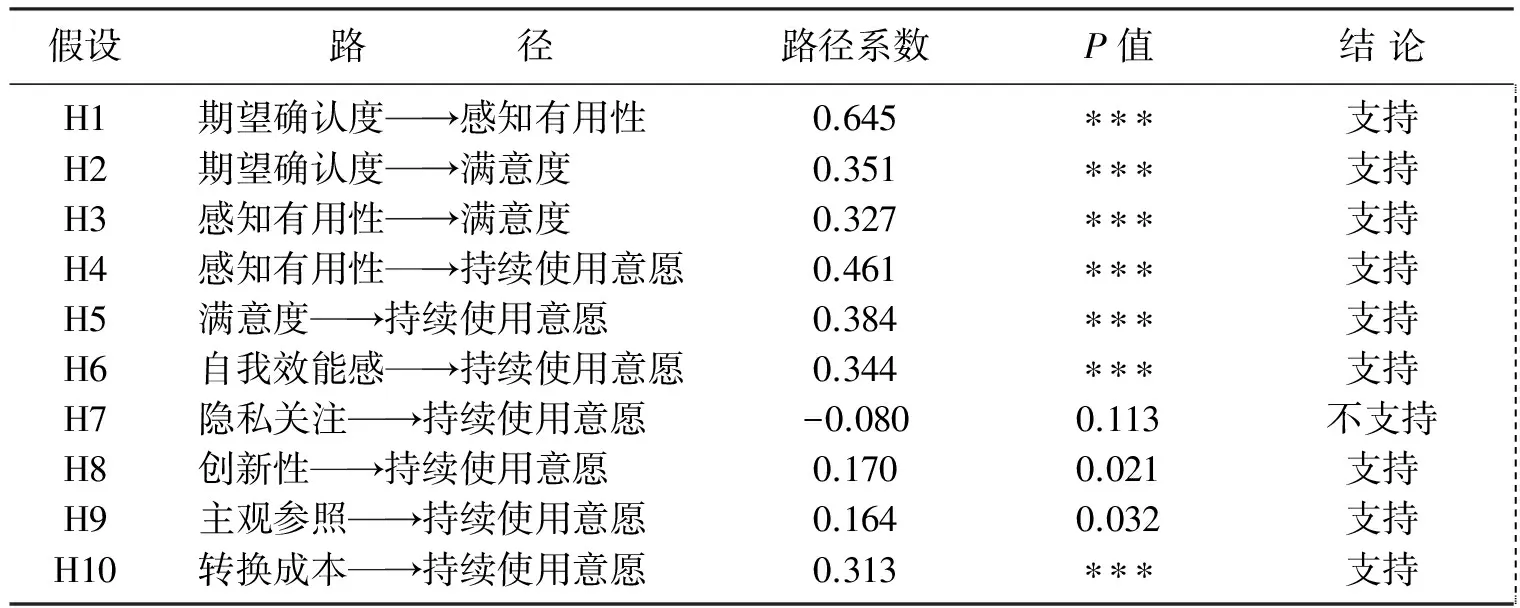

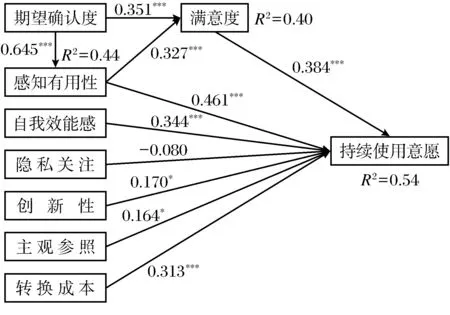

结构方程模型的假设检验结果见表4和图3。共10个假设当中只有1个假设没有得到支持,即隐私关注对持续使用意愿的负向影响不显著。个人特征视角的创新性及外部环境视角的主观参照对持续使用意愿的影响在p小于0.05的水平上显著,其余路径均在p小于0.001的水平上显著。感知有用性、用户满意度和持续使用意愿被解释的方差分别为44%、40%和54%。

表4 研究模型假设检验结果

注: ***、**、*分别表示在0.001、0.01和0.05水平上显著

图3 研究模型分析结果

如图表所示,期望确认度对感知有用性(0.645)有显著影响,期望确认度(0.351)和感知有用性(0.327)正向影响用户满意度,感知有用性(0.461)和用户满意度(0.384)正向影响用户的持续使用意愿;用户的自我效能感(0.344)、创新性(0.170)、主观参照(0.164)及转换成本(0.313)显著影响持续使用意愿;隐私关注(-0.080)对持续使用意愿的影响没有得到支持。综上,感知有用性、自我效能感和转换成本对可穿戴设备用户持续使用意愿的正向影响最强,转换成本和创新性的正向影响次之,隐私关注对可穿戴设备用户的持续使用意愿无负向影响。

五、 研究结论

本文在归纳整理现有国内外相关文献的基础上,针对可穿戴设备用户的持续使用意愿问题建立研究模型,从“技术-个人-环境”的综合视角对ECM-IS模型进行拓展,探究了技术特征因素、个人特征因素及外部环境因素在不同程度上对用户持续使用意愿的影响。通过实证检验,除H7以外的假设均得到支持。针对研究结果的具体分析如下。

(1) 本研究证实了ECM-IS模型的各项基本假设,表明其在可穿戴设备的情境下是适用的,因此在技术特征层面,努力提升用户对于可穿戴设备的有用性感知能够增强其持续使用意愿。这意味着可穿戴设备的开发设计人员要着重体现设备的实用价值,不断优化功能设计和操作界面,提高硬件和信息系统的质量,使其能够满足用户多方位的需求,最终保留住用户。

(2) 个人特征层面和外部环境层面的因素是以往文献中不常考虑到的。从个人特征的视角来看,首先,本研究的结果表明用户对于自如运用可穿戴设备能力的感知对持续使用意愿有显著影响。由于用户感知的自我效能会随着经验的积累而不断变化,设备运营商可以试图采用通俗易懂的操作说明的方式增强用户对于自我能力的信心,也可以利用直观的宣传手段使用户获取值得信赖的信息,从而提高自我效能感及持续使用可穿戴设备的可能性。其次,隐私关注与持续使用意愿之间的关系没有得到证实。这可能是因为一方面,当前可穿戴设备的隐私保障措施较为完善,使得用户对于私人信息泄露的问题担心较少;另一方面,可穿戴设备追踪和采集用户个人隐私的目的大多是为了给用户提供更精准的个性化服务,用户从可穿戴设备中获得的正面收益超过了提交隐私信息所带来的负面损失,因此未对持续使用意愿产生负向影响。第三,本文证实了创新性对持续使用意愿的正向影响。设备提供商可以根据用户创新能力的不同采取差异化的营销方式。创新性高的个体往往对于新兴技术和新鲜事物的好奇心较强,并且在使用可穿戴设备时会引起周围人的注意,有利于促进可穿戴设备的推广。所以在向这类用户群开展营销活动时,要重点突出可穿戴技术的创新之处,同时在发布新功能时,重视对创新性较高个体的引导,从而带动创新性相对较低的个体。创新性相对较低的个体往往对新产品的接受度较低,思想较为守旧,因此要向这些用户重点突出可穿戴设备的安全保障措施,降低用户的忧虑感。

(3) 从外部环境的视角来看,可穿戴设备用户的持续使用意愿受到主观参照的直接影响。可穿戴用户会根据生活圈或工作圈中重要的人的期望,改变他们的信念和行为。当用户迫于压力而服从他人的意见时,会直接影响其持续使用可穿戴设备的意愿。因此建议运营商采用多种奖励办法,激励他们将有关设备的讯息分享给他人,做好口碑营销,提升企业信誉。此外,转换成本对用户的保留意愿有着显著的正向影响。因此企业要利用资源去提升转换成本,使用户感觉到转换将面临更高的风险,进而成为阻碍用户离开的一道屏障。