基于用户体验和多学科交叉知识的溺水自救产品设计

2018-07-23李晓英陈捷文周大涛

李晓英 陈捷文 周大涛

摘 要:为扩大溺水自救产品在会游泳群体中的普及范围,进行目标人群生理和心理需求分析以及现有产品的调查。以用户体验为设计核心,化学反应原理、人机工程学等学科交叉知识为技术支撑,为会游泳的户外游泳者提供一种便携、安全、舒适的化学溺水自救产品。本文将用户体验的思想融入溺水救生领域,优化科学技术对人的服务,为多学科交叉在产品设计中的运用提供示例。

关键词:产品设计;用户体验;溺水自救

1 市场现状分析

我国一些开放的河流、水井、池塘等是溺水的高频区域。[1]大部分溺水事故不可预见,溺水者溺水4~6分钟则致死。[2]结合游泳过程中人的生理、心理需求以及用户体验设计要素,设计安全、便携的户外水域溺水自救设备是解决或降低溺水事故发生可能性的重要措施。

通过市场调研发现预防溺水产品大致类型有警报类、气球类和物理充气类。针对这三类防溺水产品进行产品、用户及环境三个要素的分析:警报类产品,依赖他人施救,不适用于户外水域;气球类产品,体积大、干扰正常游泳,不适合会游泳者使用;物理充气类产品体积稍大、穿戴不便,高压气瓶外露,用户游泳时动作受限。

2 用户体验研究

2.1 情境分析

人在游泳时发生溺水前后的生理与心理状态存在差异:准备游泳阶段,人可能由于产品原因或侥幸心理等因素不愿意携带预防溺水工具。正常游泳阶段,游泳者的手脚来回摆动中,体能迅速消耗;溺水阶段,溺水时间小于1分钟时,表现为神志清醒,血压升高、心率增快,游泳者尝试用手臂和腿寻求支撑,或者闭气上浮;用户获救阶段,人的生理与心理进入恢复期。

2.2 用户画像

为进一步确定用户在上述情境中的行为及功能需求,对100名会游泳的户外游泳爱好者进行问卷调查:针对是否愿意佩戴防溺水产品、不愿意佩戴防溺水产品的原因以及期待的救援功能三个方面问题进行调查,结果显示,在游泳准备阶段,会游泳者普遍不愿意佩戴现有防溺水产品,抵触原因主要在于现有产品体积过大、携带不便、功能单一。同时,用户较为期待产品的示时功能。

依据调查结果构建用户画像:游泳准备阶段,防溺水产品易于携带、通过示时功能扩大产品使用面,模糊防溺水产品的定义;正常游泳时,体量小不阻碍用户运动、具备防误触设计;用户溺水时,简单触发即可在1分钟内实现用户手臂或腿部支撑达到漂浮;用户获救后,局部部件通过更换可以实现产品的再利用;产品价格便宜。

3 方案设计

3.1 气囊模块的化学反应原理及设计

市场上现有的适应户外水域的防溺水产品以物理充气类产品体积最小,其主要利用液态二氧化碳气瓶释放气体,以TPU气囊收集气体。受到高压气瓶加工工艺的限制与TPU气囊不可压缩的体积影响,产品的体积较大。同时,不少学者提出利用化学气体反应释放气体的可能,[3,4,5,6]可利用化学反应形成气囊。该化学反应需满足以下要求:反应物在常态下化学性质稳定;反应能迅速产生足量的气体,使用户在1分钟内获救;选取绿色高效的化学反应;反应物廉价易得,保证产品价格较低,利于推广。

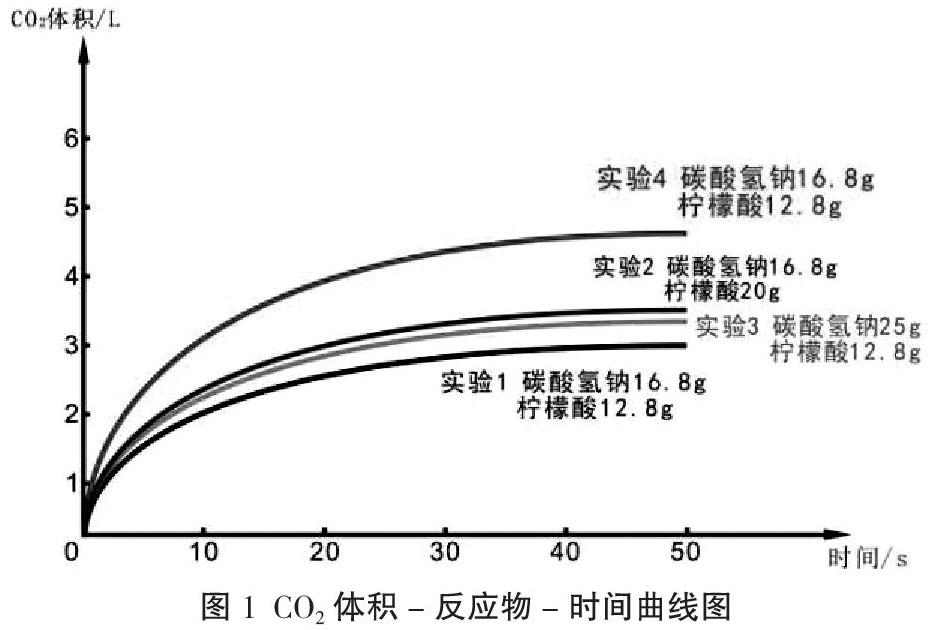

经甄选,柠檬酸与碳酸氢钠的化学反应满足以上要求。原理如下:人体密度与水的密度大致相同,若需使人体头部漂浮于水面,则气囊需额外提供与人体头部重量相等的浮力。调查得知人体头部质量为3kg左右,考虑到实际情况以及不同人的体质差异,将所需的浮力擴大为46N。由F浮=ρ水gV排可知,V排=4.6L,则生成的气体体积也约为4.6L。二者反应的化学方程式:C6H8O7+3NaH3CO3=Na3C6H7O7+3CO2+3H2O。在常温常压下,气体的摩尔体积为22.4L/mol,CO2体积为4.6L。计算可知,仅需消耗柠檬酸与碳酸氢钠共约30g,其中碳酸氢钠为16.8g,柠檬酸为12.8g,体积重量极小。

为了确定反应能否迅速产生足够量的气体,使用户在1分钟内获救,进行大量实际实验。利用转化法将CO2体积转化为易于测量的排出的水的体积。经实验测得,使用33.6g碳酸氢钠与25.6g柠檬酸在50mL水中反应50秒时,CO2体积达4.6L。

尽可能使产品体积小巧,控制50mL水足以迅速触发反应,而柠檬酸与碳酸氢钠溶于水后,水的体积不会明显增加。这也保证了上述反应气囊的体积能保持在50cm?左右,因此不涉及用水量的探究。同时为了进一步缩小产品体积,可采用高弹性天然乳胶充气袋。采用层的气囊结构盛装化学药品,气囊内分别放置适量的柠檬酸溶液和碳酸氢钠溶液作为化学反应物。其中,碳酸氢钠被放置于由偏聚氯乙烯或其他弹性延展性较差、强度不高的内部囊状结构中,以水溶液的形式密封起来。内囊外部充满柠檬酸,整个外部气囊由弹性延展性强的天然胶乳构成。发生溺水危情时,通过挤压气囊外部,即可使内部气囊破裂,碳酸氢钠水溶液流出与其外的柠檬酸充分反应。气囊体积也约为50cm?。可以满足用户对产品的体积要求。

3.2 气囊模块的结构设计

计时与时间显示功能在现有电子手表中已经得以成熟的运用,其功能模块已十分微小,且具备防水功能。防误触功能可以利用现有卡扣结构为气囊提供外壳保护,如遥控器后盖对电池的保护。正常游泳时,卡扣外壳使气囊免于挤压;用户溺水时,可以抠开卡扣,挤压气囊。循环使用功能,即设置结构使气囊可以取下,重新安装即可,如利用带有按扣的布带连接气囊与主体。

整合上述功能构件,为模块化设计。分别由钟表模块和漂浮装置两部分组成一体,漂浮绳与漂浮装置组成一体,卡扣部件与固定外壳也组成一体。

漂浮装置中的气囊结构可加工为立方体型,这样更利于溺水时用户怀抱。为确保膨胀后气囊结构仍保持足够强度,避免溺水者用力过大或划破气囊,其膨胀后的壁厚应不小于1mm,即乳胶气囊的质量规格应不小于3g。

卡扣部件需包裹漂浮装置,漂浮装置的原始体积可近似为化学药品所占体积,约为50mL。以球形加工,则卡扣部件的空腔直径不小于5cm。部件材质可为透明PC,为保证足够硬度及磨损,卡盖的厚度应不小于2mm。

钟表模块附着于固定外壳一侧。整个自救装置类似于手表的外形,并佩戴在手腕处。核心部件的宽度和长度均不大于5cm,腕带展开长约为260mm为宜。

4 结语

以良好的用户体验为设计目的,深入分析目标人群生理和心理需求,发现现有产品问题,将多学科技术知识交叉运用,通过大量的实验对设计方案进行校验与优化,可以为产品的改良与创新设计提供更加宽广的空间。

参考文献:

[1] 吉村丰,高桥雄介.游泳技巧图解[M].北京体育大学出版社,2004.

[2] 杨建华.游泳与救生[M].成都:西南交通大学出版社,2013.

[3] 车天莹.一种溺水自救手表[P].山东:CN204989772U,2016-01-20.

[4] 董迎港,崔鑫鑫,侯彦昭,等.救生装置及救生手环[P].河南:CN106477005A,2017-03-08.

[5] 董迎港,崔鑫鑫,侯彦昭,张平伟.救生装置及救生手环[P].河南:CN206466143U,2017-09-05.

[6] 王嘉伟,曾超威,钟嘉瑜,等.一种救生手环[P].广东:CN106355839A,2017-01-25.

作者简介:李晓英(1973—),女,硕士,副教授,研究方向:产品设计,信息与交互设计。