东北地区经济发展与生态环境耦合关系时空分析

2018-07-23谷国锋王雪辉

谷国锋,王雪辉

(东北师范大学 地理科学学院,吉林 长春 130024)

一、引 言

东北地区经济断崖式下滑已成为社会各界普遍关注的热点问题,如何促进经济增长的同时保持良好的生态环境状况,是东北地区经济发展过程中不容忽视的重要问题。对经济发展与生态环境的问题探讨具有代表性的是经济学家西蒙·库兹涅茨,他认为在经济的增长过程中,人们生活质量会遵循先恶化后逐步改善的变化规律[1]。美国经济学家Grossman和Krueger结合对收入水平与环境质量指标之间关系的定量分析发现,该污染物均与收入呈“倒U型”关系[2][3]353-377。然而很多国家和地区的环境质量与收入水平之间并非呈“倒U型”关系,而是呈现出“S型”“N型”、三次曲线及其他类型特征,因此认为这种假设存在区域局限性。一些学者引入物理学中的 “耦合” 概念以便进一步探求经济与环境的相互关系。耦合就是指两个或两个以上的事件之间存在紧密配合和相互影响的现象。环境系统与经济系统间就存在如下关系:在环境受经济系统影响的同时,经济系统也受环境系统在环境质量和地理空间等方面的制约。

目前我国在经济与环境耦合方面的相关研究主要为以下三个方面:一是以城市经济与环境为主体,定量研究其城市化与环境的耦合关系,黄金川、方创琳推导出区域生态环境受城市化发展影响的耦合规律为指数先恶化、后好转[4]211-220。二是基于库兹涅茨曲线分析区域性经济增长与生态环境交互耦合的关系及其规律。沈满洪、陈华文、张捷和赵雪雁等分别选取浙江省、上海市、广东省、甘肃省的经济与环境数据,验证了环境库兹涅茨曲线的存在性并定量分析经济与环境的交互耦合关系[5]53[6]87-94[7]17-23[8]1-7。三是实证分析经济发展与生态环境的协调度,并对其研究方法的科学合理性进行讨论。刘耀彬等对城市化与生态环境的协调度模型进行重新构建[9]26-32[10]237-247。杜忠潮、张晓东、陈泓冰、尹海伟等分别对陕西省、中国省级区域、湖北省及山东省经济环境和城市化与环境的协调度进行实证分析[11]59-64[12]1-6[13]69-73+86[14]30-33+100。以上大都是对中国省级区域进行耦合度及协调度的研究,对区域尺度研究较少,对东北地区经济与环境耦合因素分析及时空变化更是鲜有涉及。东北地区产业结构一直以重工业为主体,生产过程中对环境产生严重破坏。作为我国重要的老工业基地和粮食生产基地,研究其经济发展与生态环境的耦合关系对我国的可持续发展道路具有重要作用。

二、研究方法与指标体系构建

(一)研究方法与研究步骤

鉴于经济发展与生态环境耦合作用复杂且东北地区现有数据灰度较大,而灰色关联度模型适合灰度较大的复杂系统多因素相互作用分析,因此采用该模型进行定量评价[15]50-60,其具体步骤如下:

首先,确定分析序列为经济发展序列组为 (Xi),生态环境序列组为 (Yj),并进行数据标准化:

X′=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),

Y′=(Yj-Ymin)/(Ymax-Ymin),

(1)

其次,求关联系数。

ξij(t)=

(2)

最后,求关联度和耦合度。通过对关联系数按样本数k求均值得到一个指标序列关联度矩阵γ。

(3)

式中:k为生态环境或经济发展指标数。基于对各指标间关联度γij大小及排序,进而揭示哪些因素对经济发展与生态环境耦合过程中的作用较强。0<γij≤1,γij值越大,说明关联性越大,具有越强的耦合作用。当0<γij≤0.35时表明耦合作用相对较弱;0.35<γij≤0.65表明具有中等的耦合作用;0.65<γij≤0.85表明耦合作用较强;0.85<γij≤1表明耦合作用极强。

按行或列分别在关联度矩阵的基础上求其平均值,可以得到系统耦合的关联度模型:

(4)

式中:di为经济发展系统中第i指标与生态环境系统的平均关联度,反映该指标对生态环境系统的耦合作用程度;dj为生态环境系统中的第j指标与经济发展系统的平均关联度,反映该指标对经济发展系统的耦合作用程度;m、l分别为两个系统的指标数。然后利用关联耦合度模型度量经济增长与生态环境系统耦合的协调程度,其具体的计算公式如下:

(5)

式中:C(t)为耦合度;m,l分别为经济发展与生态环境系统的指标数。

(二)指标体系与数据来源

在遵从科学性及系统性原则的基础上,并从国内外学术研究成果中吸取经验,本文在结合34个东北地区的地级市实际情况下,构筑出东北地区经济发展与生态环境耦合系统指标体系,如表1所示。本文中相关的数据取自2004年至2015年的《黑龙江省统计年鉴》、《吉林省统计年鉴》与《辽宁省统计年鉴》。

三、东北地区经济发展与生态环境耦合关联分析

本文通过计算得出东北地区34个地级市2014年经济发展与生态环境耦合作用关联矩阵,如表2所示。

表1 东北地区经济发展与生态环境系统耦合指标体系

表2 东北地区经济发展与生态环境耦合的关联度(2014)

经计算,2014年东北地区经济发展与生态环境的耦合度为0.656,耦合作用较强。根据两系统耦合关联度可以统计得到,中等关联度数值占总体数值的48.5%;较高关联度数值占总体数值的50.0%;极强关联度数值占总体数值的1.5%。说明东北地区大部分地级市经济发展与生态环境具有紧密的关系,因此对该问题的研究将对东北地区经济环境系统协调发展具有重要意义。

(一)经济发展对生态环境的胁迫作用

第一,在以上经济系统指标中,最能体现经济增长水平的指标就是人均GDP的增长,在系统耦合的过程中,关联最为显著的是经济水平子系统与生态环境系统,平均值达到0.713。其中关联度最高的指标为GDP(x1)与生态环境系统的关联度,达到0.720,并且与生态环境系统中工业排放SO2量(y4)、总供水量(y7)、城市建成区面积(y8)均有较高的关联度,其关联度分别为0.815、0.880、0.868。说明对生态环境系统影响最主要的经济系统内的子系统是经济水平子系统,即经济的增长将不可避免地带来对生态环境的影响,经济长期发展使东北地区地域扩张和城市化进程加快,带来能源消耗与资源利用增长,废弃物排放与环境污染加剧,已经对生态环境系统质量造成严重影响。

第二,人民生活水平子系统与生态环境关联度为0.670。其中,职工平均工资(x12)的关联度为0.692,关联度较强,说明职工平均工资的增长与生态环境系统也具有密切的关系。收入的增长直接的影响就是人民整体生活水平提高,使人们在满足温饱的前提下和逐渐加深环境保护的思想意识作用下,对生存环境质量要求提高,一些污染较重的工厂在人们的反抗情绪当中难以“生存”下去,体现经济发展过程中与生态环境的交互胁迫作用。

第三,非传统农业和重工业加剧了环境污染,尤其是一直以农业和工业为主的东北地区。因此其与生态环境有较高的耦合度,为0.629。作为重工业基地的东北地区一直以第二产业为主,将制造业作为地区发展的核心产业,近年逐年增加第三产业的比重为产业结构的合理化和高级化提供可能性,而产业结构的改变将带来用水结构、能源结构等随之改变,因此产业结构的改变将成为促进经济发展与生态环境协调发展重要的重要力量。

第四,在东北地区经济活力子系统中,全社会固定资产投资增长率(x7)、GDP增长率(x8)、科技教育经费占GDP的比例(x9)与生态环境系统的耦合度分别为0.611、0.600、0.630。说明地区经济活力的提高,与生态环境的耦合具有紧密联系。其中增加科技教育经费,意味着更多的技术进步因素的投入使经济发展对生态环境的污染破坏减少、对资源的回收利用增多,有利于资源的可持续利用。增加资本的投入在加快城市建设的同时,也会对城市生态环境产生一定程度的影响[16]24-27。

(二)生态环境对经济发展的约束作用

第一,生态环境水平子系统与经济发展系统的关联度为0.668。说明使用土地的类型与城市化建设和经济发展关系十分密切,对于城市建成区的绿化问题、耕地与公共绿地面积的变化不仅影响一个城市的环境,也影响着该城市的发展前景。一个城市带的发展离不开城市所在环境的承载,而水土资源的承载能力是环境承载力的重要方面,也是生态环境对经济发展的限制因素。

第二,与经济发展系统的关联度中,生态水平压力子系统的关联度为0.665。在经济发展受到生态环境的约束时[17]50-57[18]25-30,城市化也被一些重要的生态环境因子约束着,尤其是水土资源和某些环境污染因子,当生态环境被破坏至某种程度,会产生对经济发展的负反馈效应[19]1299-1307。结合上述分析表明,紧缺的水土资源和受到污染的环境特别是明显下降的空气质量,约束着东北地区经济发展,是束缚东北地区经济发展的核心问题。

第三,对生态环境的保护措施也是生态环境系统内部重要部分,合理有效的保护措施可以在减少环境破坏的基础上进行发展经济的人文活动,进而实现经济环境的“双赢”。二者系统的耦合关联度为0.630,说明对生态环境的保护与经济发展的关系仍是不可忽视的重要问题。

四、耦合度空间差异分析

(一)空间静态分析

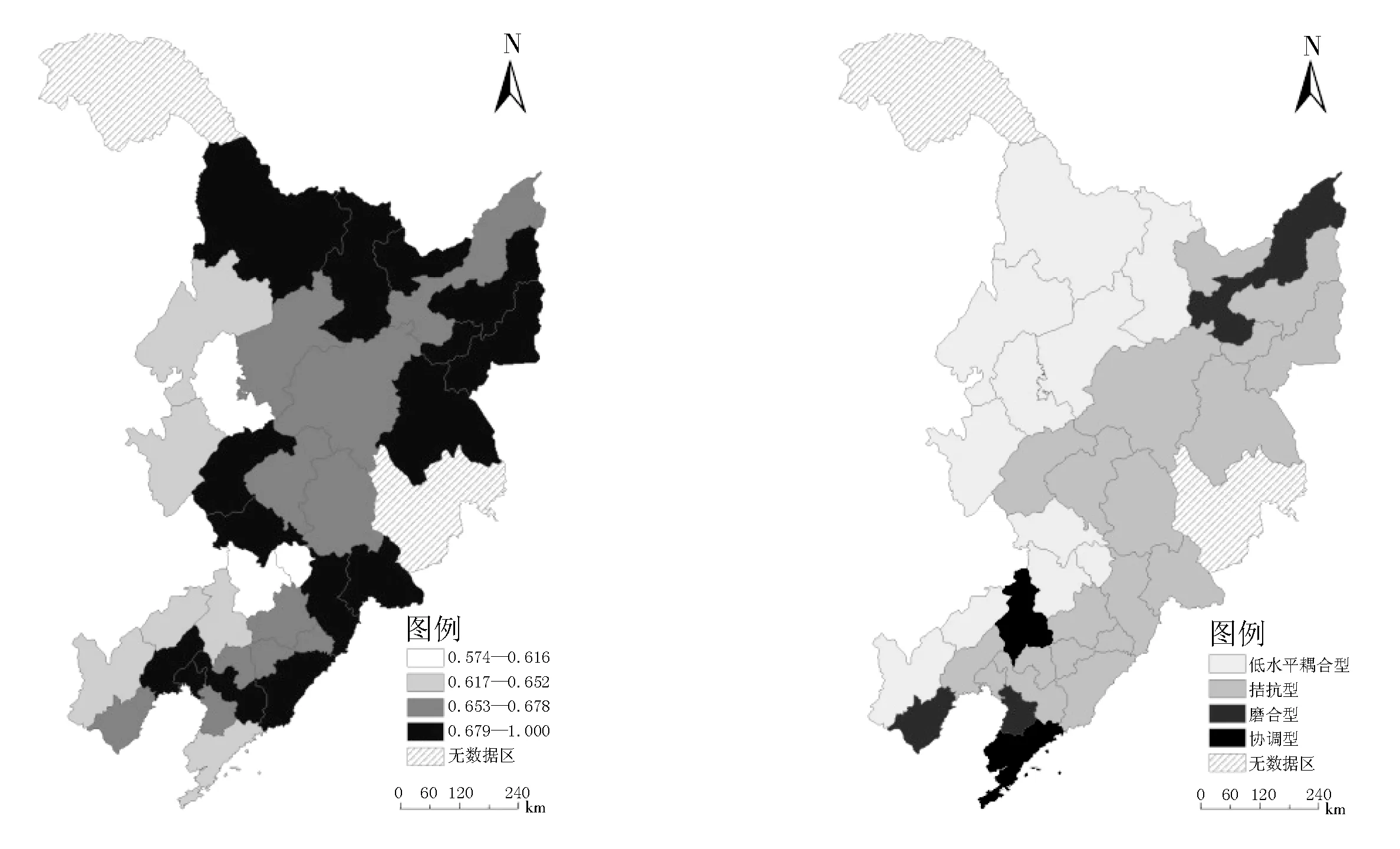

经济发展与生态环境系统耦合具有显著的复杂性与交错性,且这种特性体现在时空演化的过程中,因此对二者耦合程度及类型在时空上发展变化的研究尤其重要。本文借鉴黄金川、方创琳等人对经济发展与生态环境耦合空间分布规律阶段的划分成果,将东北地区耦合阶段从高到低依次划分为高水平协调、磨合型、拮抗型和低水平耦合型4个类型。利用ArcGIS9.3自然断裂法生成耦合度空间分布图,以东北地区各地级市的人均GDP作为反映该系统参考指标,结合东北地区的经济发展状况,并与耦合度空间分布图进行叠合得到耦合度类型空间分布图。

协调型。包括沈阳市、盘锦市和大庆市。其中大庆市是典型的资源型城市,因多年来对石油产业污染治理的重视,并通过开发湿地资源、发展旅游行业等污染小的第三产业,在其经济的发展过程中逐年减少了对生态环境的人均负荷,经济发展与生态环境总体上逐步走向协调,因此耦合度最小。

图1东北地区经济发展与生态环境耦合度及类型空间分布(2014)

磨合型。包括鞍山市、长春市、松原市、辽源市、通化市。上述地区经济发展水平相对较高,自身拥有较好的生态环境可以承载其经济的发展,并能处理和释放一定程度的三废污染,因此耦合度较小。

拮抗型。包括抚顺市、锦州市、大连市、辽阳市等。上述地区具有参差不齐的经济发展水平,却由于某些原因使得耦合度最大。其中哈尔滨市在区位上有着吸引劳动力和人才的优势,但因人口压力大以及过度的占用环境资源,使其不可避免更加地依赖于环境,经济发展和城市化进程受到生态环境的负反馈作用日渐明显,相比之下耦合度最大。

低水平耦合型。铁岭市、朝阳市、葫芦岛市等由于受限制的地域条件、单一的产业结构或是欠缺具有优势的主导产业,而使经济发展程度较低,对环境的影响远远低于其承受范围,因此耦合度较小。

通过对比分析发现,辽宁省地级市的平均耦合度和高耦合度城市数量明显高于吉林省和黑龙江省,这说明辽宁省在实现经济与环境协调发展上具有明显的优势,而对资源开发依赖性大的吉林省和黑龙江省经济发展相对滞后,有较弱的经济与环境的协调能力。因此提高经济发展与生态环境的耦合协调能力是吉林省和黑龙江省在未来发展中的一项重要环节。

(二)空间动态对比分析

由于地区经济发展与生态环境的耦合状态具有时序性变化,因此通过对其进行耦合度计算并绘制出分布图,使我们可以进一步了解东北地区经济发展与生态环境空间耦合动态变化。运用上述同样方法对2003年东北地区34个地级市的耦合情况进行分类(图2),并与2014年耦合度空间分布情况进行动态对比分析,发现可以将其变化情况分为以下四种类型:协调趋向型、磨合趋向型、拮抗趋向型与无变化型,具体分析如下:

图2东北地区经济发展与生态环境耦合度及类型空间分布(2003)

协调趋向型。2003年低水平耦合型的大庆市和拮抗型的盘锦市分别转变为2014年的协调型。虽然大庆市依赖石油资源发展地区经济,但能成为耦合协调型城市,除了因自身拥有较好的水土资源条件与环境基础外,还得益于其在经济发展的过程中没有给环境造成过大的压力。

磨合趋向型。鞍山市、长春市、通化市、松原市在研究期内由拮抗型转变为磨合型,其中鞍山市具有发展为协调趋向型的潜力,但作为我国重要的钢铁基地,对于污染物的处理将成为其主要的阻碍因素。辽源市随着经济的发展由低水平耦合型转变为磨合型。

拮抗趋向型。耦合发展类型趋于拮抗型的主要原因是耦合度增加,大连市、营口市、阜新市分别由2003年的协调型、磨合型和低水平耦合型趋向拮抗。

无变化型。无变化型指在研究期的起止年份耦合状态并未发生改变的城市,包括抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、辽阳市、吉林市,这些城市在2003到2014年间耦合类型均为拮抗型。绥化市、齐齐哈尔市、黑河市、伊春市、铁岭市、朝阳市、四平市、白城市在研究期内均为低水平耦合型。由于这些地区或是在很大程度上依赖于环境,或是由于经济落后还未涉及环境保护问题。

(三)时序分析及发展趋势预测

要进一步揭示出东北地区经济发展与生态环境耦合度阶段性变化特点,可以从时序变化角度对2003年到2014年耦合度进行分析,如图3。

图3东北地区经济发展与生态环境耦合度变化曲线(2003—2014)

(1)由图3可知东北地区2003年到2014年耦合度表现出明显的波动性,具有先下降后上升的趋势,整体呈现正“U”型特征,耦合度波动在0.633—0.669之间。表明系统间耦合关联度较强,东北地区经济发展与生态环境系统交互作用频繁,关系紧密。也说明随着时间的推移,系统耦合强度、作用重点及程度一直处在变化中。

(2)根据图3中耦合度曲线的波动特点,可将其变化趋势划分为两个阶段:第一阶段为2003—2008年,其间耦合度整体在波动中下降。东北地区在此期间实行东北老工业区振兴政策,加大对调整产业结构和建设生态环境的重视程度、大量投入使用清洁环保技术,降低经济发展与生态环境的耦合程度。第二阶段为2008—2014年,期间耦合度在波动中上升。因阶段性的国家政策、急剧膨胀的城市人口、经济发展的周期性以及使用相关清洁技术的不确定性等原因,生态环境在经济水平稳步提升的同时开始通过负反馈作用给一些城市,由此带来约束经济发展的瓶颈,阻碍城市化进程和经济发展。

(3)从第二阶段的耦合度曲线变化来看,经济发展与生态环境的耦合度在波动中提升,2008年到2009年耦合度从0.633增加到0.667,尽管在2010年有所下滑,但在2011年又重新开始增加,说明没能从根本上解决生态环境问题。而改善环境问题又不是朝夕间可以完成的,生态环境若不尽早治理便可能继续恶化。因此通过耦合度趋势曲线的变化特征,在未来的5年内可以预测出经济发展与生态环境的耦合度将会在波动中继续增加。

五、结 论

本文对2003年到2014年东北地区经济发展与生态环境的耦合状态的时空变化进行可视化处理,得到以下几点结论:

(1)从系统相互作用的角度来说,生态环境受经济发展的胁迫作用和经济发展受生态环境的约束作用,可以充分体现经济发展与生态环境交互作用的复杂性与制约性。由于二者都包含复杂的子系统,其内部耦合关系仍然有待进一步深入研究。

(2)基于空间分析角度,辽宁省高耦合度地级市数量要明显多于吉林省与黑龙江省,且省内整体耦合度亦高于其他两省;2014年东北地区地级市经济发展与生态环境的耦合类型大多为拮抗型。与2003年耦合度及类型空间分布图进行动态对比分析发现,可以将其变化情况分为以下四种类型:协调趋向型、磨合趋向型、拮抗趋向型与无变化型,其中协调趋向型城市占比例较小,磨合趋向型与拮抗趋向型互相转换,无变化型主要为拮抗型与无变化型。

(3)基于时序分析角度,东北地区2003—2014年的耦合度表现出明显的波动性和阶段性,整体呈现正“U”型特征。其中,下降部分说明清洁技术及政策等因素会对东北地区耦合度变化产生一定影响,上升部分说明东北地区经济发展与环境耦合程度仍在增强,耦合类型可能走向高度协调或拮抗型。基于以上时序分析推测,未来的5年内可以预测到耦合度将在波动中继续增长,整体依然会停留在拮抗阶段,因此经济发展受到生态环境约束的瓶颈也将越发明显。