姓名权与商标权法律关系的符号学分析

——以“乔丹”商标案为分析路径

2018-07-21丁相顺

丁相顺 杜 民

美国著名篮球明星迈克尔·乔丹(Michael Jordan)以中国的乔丹体育股份有限公司所登记注册的包含中文“乔丹”“QIAODAN”等商标侵犯其姓名权为由,要求撤销商标。最高人民法院于2016年12月在对该案的再审判决中认定,被告包含“乔丹”的注册商标侵犯了原告的姓名权,判决要求商标登记机关撤销该商标;但否认了原告对于包含“QIAODAN”商标侵权的诉求(以下简称“乔丹商标案”)。①参见《最高人民法院行政判决书(2016)最高法行第26号》《最高人民法院行政判决书(2016)最高法行第32号》。在此基础上,最高人民法院发布了相关司法解释,从而对因英文标识姓名的中文翻译而产生的跨国商标法律理论与实践产生了重要影响。由于本案原告迈克尔·乔丹(Michael Jordan)的美国公民身份,其英文姓名的中文表述方式这一跨文化转换形式是产生争议的事实基础。作为一种跨国法律文化冲突的典型代表,其所涉及的多种语言转换问题成为比较法研究的绝佳素材。通过分析中美两国语言文字在翻译转换上的差异,对姓名权保护与商标许可制度进行比较,能够深入理解乔丹商标侵权这一案件对中国商标法律实践产生的影响,有利于在此基础上总结归纳由于中美两国语言文化标识的差异,而导致商标权保护和知识产权保护方面的文化冲突,并努力探索增进理解和消除文化冲突的途径。

一、“Jordan(乔丹)”商标案中的姓名与姓名权

在“迈克尔·乔丹诉乔丹体育公司商标侵权”判决中,最高人民法院依据《商标法》第31条认定乔丹体育侵犯了迈克尔·乔丹的姓名权。①该条规定:“商标法第32条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。”为了回应这一条规定的“在先权利”,需要首先探究“民事权利”中的“姓名权”。商标法中的“在先权利”可以包含对姓名权的保护,这在学界已经形成了较为统一的意见,最高人民法院在乔丹商标案的判决中进行了确认,并且乔丹商标案判决作出后新出台的《商标法司法解释》第18条 也进行了明确的规定。 从表面上看 “在先权利”包含“民事权利”,而“民事权利”包含“姓名权”,因而“在先权利”包含“姓名权”。这种推理并无问题,但仔细考察姓名权的客体、性质与内容时,我们便会发现商标法上保护的“姓名”与传统姓名权保护的“姓名”并非具有同一性。姓名权是《民法通则》确认并在《侵权责任法》中明确规定的一项基本民事权利,商标法并不是保护姓名权最适当的场合。商标法可以为姓名权提供适当的保护,但既不能解决姓名权的确权问题,也不能解决侵权问题,只能尽可能避免注册商标与姓名权的冲突,防范商标对姓名权的侵害。换言之,如果权利人认为他人将其姓名注册为商标或者作为商标使用在商品上侵害了他的姓名权,其不能根据商标法提起侵权之诉,而要依据《民法通则》与《侵权责任法》提起侵权之诉。这一点可以从姓名权权利客体、权利内容、权利性质和权利范围等方面加以探究。

(一)“Jordan(乔丹)”中涉及姓名权分析

1.姓名与姓名权

姓名权的客体姓名,在法律上并不是一个十分复杂的概念,但对其下一个准确、科学的定义并非容易之事。②参见杨立新:《人格权法》,法律出版社2011年版,第405页。对姓名的定义实际体现了姓名权的权利范围。姓名是指自然人的姓氏和名字,是自然人在社会中区别于他人的标志和符号。姓名的基本功能是为了防止个人身份的混淆,表彰个人的人格特征。③参见王利明:《人格权法》,中国人民大学出版社2016版,第209页。姓“是一个血缘遗传关系的记号”,名是“为使有个性易于记忆之符号”。从姓名的这一定义来看,可以受姓名权保护的客体是姓加名,强调姓名的完整性。乔丹作为一个译名,实际是指名人乔丹的姓。因此,有学者认为在《民法通则》中,姓名权客体是由姓和名组成的整体,而不是作为部分的公民的姓或者名,单纯的姓或者名,并不足以将一个人的人格特征与他人进行区分。因此迈克尔·乔丹不能仅以乔丹体育公司的商标涉及了其姓名中单纯的姓氏来主张姓名权侵权。④参见杨立新:《乔丹公司使用乔丹为企业名称或注册商标不构成侵害姓名权》,http://www.scxxb.com.cn/html/2017/jdsc_0227/260376.html,市场信息网,2018年5月20日访问。还有学者认为:“名者,为使有个性之个体易于记忆之符号也,为避免一一列举个体之特征之烦,乃预赋以所谓名之符合,用以简单表示个体。”⑤龙显铭:《私法上之人格权之保护》,中华书局1948年版,第87页。此时,对姓名的定义并未强调名与姓的结合,而是更强调姓名的符号本质,认为姓名作为一种符号类型,具有一般的符号性质。①参见纳日碧力戈:《姓名论》,社会科学文献出版社2002年版,第1页。

我国的《民法通则》中并没有关于姓名的明确定义,对姓名的定义散见于司法解释和商标法的审理标准和指南中,且通常是采用列举的方式。如我国《反不正当竞争法司法解释》中第6条第2项规定:“在商品经营中使用的自然人的姓名,应当认定为《反不正当竞争法》第5条第3项规定的‘姓名’;具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的自然人的笔名、艺名等,可以认定为《反不正当竞争法》第5条第3项规定的‘姓名’。”这里实际区分了自然人真实姓名以及对笔名、艺名的认定,且分别使用了“应当”和“可以”的表述,这就意味着不是所有的笔名、艺名等特定名称都当然地可以作为姓名加以认定。此外其他的法律与地方法规中对“姓名”也有一些规定,如《商标法审理标准》5.3规定:“他人的姓名包括本名、笔名、艺名、别名等。”《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中同样规定:“姓名包括户籍登记中使用的姓名,也包括别名、笔名、艺名、雅号、绰号等。”有学者认为不应仅仅局限于自然人主动进行户籍登记等具有外部公式效力的姓名,其他能确定和表征个人的名称,都是姓名权商业利用中的姓名。②参见李林启:《姓名权商业利用:权利主体、利用对象及法律形式》,《改革与战略》2012年第3期。但值得注意的是,其要求是在特定领域能够明确无误地指向特定人,也就是姓名与人之间在程度上应当达到一种唯一确定的对应关系,因此重点不是艺名等特定名称,而是要形成一种“唯一确定”的对应关系。

《北京市高级人民法院关于商标法授权的审理指南》中有关姓名权的第17条规定:“能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号视为该自然人的姓名。”可见,其认识到了姓名与主体识别符号的某种程度上的相似性与对应关系。这有利于对问题的简化,符合实践中对商标法审判工作开展的需要。但正是姓名的符号属性,容易忽视真实姓名与译名等特定名称之间的关系,因此首先要确定特定符号是否符合“姓名”的构成及要求,对这种主体识别符合的理解不能超出民法划定的范围,否则也会影响到对姓名权的内容、性质、保护范围等诸多问题的认定。

一方面,最高人民法院在“乔丹”商标案中列出了对特定名称主张姓名权保护时的必要条件,另一方面,在事实部分中又认定翻译公司提供的“迈克尔·杰弗里·乔丹”为其译名,继而确认迈克尔·乔丹可以就其外文部分中文译名要求姓名权的保护。根据这一思路,部分中文译名实际可以视作特定名称,那“乔丹”最终是作为部分姓名还是特定名称实际是不明确的,从其判决来看,实际是将“乔丹”作为部分姓名,将民法上对姓名的认定放置到了商标法中对特定符号的认定中。

2.姓名权的内容

我国《民法通则》第99条第1款规定:“公民享有姓名权,有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名。”姓名权是自然人决定其姓名、使用其姓名、变更其姓名,并要求他人尊重自己姓名的一种权利。简言之,姓名权是自然人对其姓名在法律上所享有的权利。③参见王利明:《人格权法》, 中国人民大学出版社2016年版,第209页。一些学者认为“乔丹”不是美国球星迈克尔·乔丹的姓名,理由是其未主动选择使用“乔丹”二字,这实际正是从姓名权内容的特点出发,将姓名的自主选择性作为获得汉字“乔丹”姓名权的前提条件。

最高人民法院认为“使用”是姓名权人享有的权利内容之一,并非其承担的义务,更不是姓名权人“禁止他人干涉、盗用、假冒”、主张保护其姓名权的法定前提条件。一方面,部分学者认为主动使用是获取中文译名的前提,如有学者认为汉字“乔丹”不是球星迈克尔·乔丹及其授权企业耐克主动使用的中文姓名,因此实际上迈克尔·乔丹并不具有对汉字“乔丹”或拼音“QIAODAN”的独占权。①参见中港星公司:《“乔丹”商标权之争最高法副院长亲审》,http://www.sohu.com/a/71620402_212909,搜狐网,2018年5月20日访问。还有人认为即使汉字“乔丹”与球星迈克尔·乔丹之间具有唯一的对应关系,甚至这种对应性在相关领域是排他性的,但这种对应性的建立不是仅仅依靠迈克尔·乔丹本人。迈克尔·乔丹在“乔丹”系列商标注册之前,既没有在相关机构进行姓名正式登记,而且在很长一段时间内也没有主动地使用,因此其主张积极的财产权益不具有正当性。②参见刘珊:《“中国乔丹”未侵权乔丹》,http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=86067,中国知识产权资讯网,2018年5月20日访问。另一方面,部分学者则认为主动使用与被动使用并不会影响姓名权的获取,如有人认为姓名权的获取在于这一称谓是否能够识别,从这一角度出发,姓名权的获取途径不重要,能否被人们识别才是是否能够享有姓名权的前提。③参见王迁:《回归常理——评“乔丹”商标争议再审案”》,《人民司法》2017年第5期。还有学者指出“主动使用”还是“被动使用”是一个伪问题,关键是看这一标识是否与其提供商品和服务产生特定联系。外文姓名产生了足够高的知名程度才是此类案件的关键所在。④参见吴汉东:《外文名称中文译名的商标法问题研究》,http://www.zhichanli.cn/article/2394.html,知产力网,2018年5月20日访问。

笔者认为,将姓名视作一种识别符号,从商标法“识别”的角度和“知名度”的角度为出发点,与民法上对姓名和姓名权保护的真正要求是不同的,商标法中商业意义上积极的“使用”和姓名的主动“使用”含义并不相同。商标法上的“使用”强调某一名称注册登记后“应用”于商业经营活动中,而民法上姓名的“使用”更强调权利外观上的登记或者公示作用。同物权受到法律强有力的保护乃因其已经公示、众人因此而知晓该物权一样,姓名将该自然人特定化,使其与其他自然人区别开来。此时他人恶意地取重名,注册含有该姓名的商标,在满足其他因素、特定情景的构成要件时,才会构成侵害姓名权。使用其姓名,是主张他人“干涉、盗用、假冒姓名”的前提,也是举证证明他人存在主观恶意的前提。⑤参见崔建远:《姓名与商标:路径及方法论之检讨》,《中外法学》2017年第2期。

3.姓名权的性质和范围

建构姓名权,应当首先为姓名权确定适当的性质,继而为寻求一种可以为姓名权所容纳的正当性利益。姓名权的性质是一个存在争议的问题,主要有所有权、无形财产权、亲属权与人格权4种观点,而其中人格权与财产权是对立的两种权益,因此确定姓名权的性质对于认定诉讼实效等问题都会产生影响。如果将名人姓名的经济价值置于人格权范围下,那么诉讼时效则不受限制,但作为一种财产权其诉讼时效便会受到限制,这种看似是简单的理论性划分会对实践中的制度操作产生重要影响。

在乔丹商标案中,最高人民法院认为从权利的性质以及损害在先姓名权的要件来看,姓名被用于指代、称呼、区分特定的自然人,姓名权是自然人对其姓名享有的人身权。我国学界的主流意见也倾向于认定姓名权是一种人格权。姓名具有把法律主体抽象化的意义。既然有这样的意义,作为法律主体具有人格性的话,姓名自然而然就会附载到主体的人格上。同时,学者们也认识到了姓名权上的财产特性,认为姓名权的特征同时包含精神利益和财产利益,随着商业化的利用,姓名权中的经济利益日益凸显。但因为姓名权是架设在自然人姓名之上的,自然人的姓名是自然人最为重要的人格特征之一,因此这些财产价值并不能够改变姓名权的具体人格权属性。姓名权作为一种人格权,所保护的客体是姓名权人的人格利益以及其中蕴含的商业化利益。①参见王利明:《人格权法》,中国人民大学出版社2016年版,第209页。这种思路实际类似于德国法对于姓名权上财产利益的保护,建立在一元论的人格构造上,以同一的人格权包括精神利益及财产利益,不将财产部分从人格权分离出来为一种独立的财产权。②参见王泽鉴:《人格权保护的课题与展望(五)——人格权的性质及构造:精神利益与财产利益的保护》(上),《台湾本土法学》2008年第3期。《德国民法典》第12条规定姓名权人有权使用特定姓名③《德国民法典》第12条规定:“权利人的姓名使用权为他人所争执或权利人的利益因他人不经授权使用同一姓名而受有侵害的,权利人可以请求他人除去侵害。有继续侵害之虞的,权利人可以提起不作为之诉。”参见《德国民法典》,陈卫佐译,法律出版社2006年版,第5页。,并且禁止他人将这一特定姓名用于指称他人而引起混淆。在法益上被称为“同一性利益”,即姓名只能用来指称姓名权人,而不可用于称呼他人而引起混淆。④参见张红:《人格权各论》,高等教育出版社2016年版,第20页。

还有学者注意到最高人民法院的判决中提到了《广告法》第2条第5款规定中的代言人,认为判决的立论基础是把代言利益作为姓名权以及代言利益构成姓名权保护的三个条件。但同时指出代言利益不依附于姓名这种载体,代言利益不是一种权利,而是一种可期待合同利益,不能放入到姓名权中予以保护。

部分学者认为通过使用他人姓名侵犯人格财产利益的情形,应当认定为侵犯了传统民法意义上的姓名权。但我们不能仅仅因为承认姓名权上的经济利益,而直接认定乔丹体育侵犯了迈克尔·乔丹的姓名,还要结合《侵权责任法》侵权责任的一般构成要件具体分析。

(二)“Jordan(乔丹)”案中姓名权侵权的认定

尽管最高人民法院在乔丹商标案中并未援引《侵权责任法》的相关条文,但注册商标侵犯名人姓名权归根到底是一种侵权行为,应当首先从侵权法的角度考察我国对姓名权侵权的相关规制。《侵权责任法》明确了民事权益包含姓名权,一般情形下,《侵权责任法》对于姓名权的保护,适用一般的过错责任。具体而言侵害姓名权,应当具备干涉、盗用和假冒他人姓名的行为,以及行为人在主观上的故意或者过失,并且受害人的姓名权因此而受到损害。

1.行为人实施了干涉、盗用、假冒行为

从《民法通则》第99条 “自然人享有姓名权,禁止他人干涉、盗用、假冒”以及《民法通则意见》 第141条 “盗用、假冒他人姓名、名称造成损害的,应当认定为侵犯姓名权、名称权的行为”可以看出,法律赋予自然人对其自身的姓名享有决定、使用和改变的积极权能,以及禁止他人干涉、盗用、假冒姓名而造成损害的消极权能,“乔丹”案涉及的是自然人行使消极权能。具体而言,侵害姓名权的表现形式主要有干涉、盗用、假冒。

擅自注册名人姓名商标的性质,学界存有不同观点。有的学者认为这是盗用,认为未经过他人的许可或者授权将他人姓名申请注册为商标在性质上属于盗用他人姓名,侵害了该他人的姓名使用权。有的学者认为是假冒,认为无论使用“乔丹”还是“qiaodan”都是一种假冒行为,侵犯了姓名权。另外还有学者指出,“QIAODAN”不是迈克尔·乔丹的姓名,但是法律也没有规定侵犯姓名权一定得使用正确的名字,用拼音指代权利人姓名也可以是假冒姓名行为的一种方式。但乔丹体育公司通过合法注册并使用“乔丹”系列商标,仅仅是使用的汉字“乔丹”与迈克尔·乔丹的汉译的姓氏相同而已,既不是“干涉”迈克尔·乔丹的姓名,也不是“盗用”其姓名,更不是“冒用”其姓名,因而乔丹体育股份有限公司对美国公民迈克尔·乔丹的姓名并没有实施盗用或者假冒的行为。①参见杨立新:《乔丹公司使用乔丹为企业名称或注册商标不构成侵害姓名权》,http://www.scxxb.com.cn/html/2017/jdsc_0227/260376.html,市场信息网,2018年5月20日访问。

首先,利用与他人同名来冒充他人实施行为或者利用与他人姓名容易混淆的条件来冒充他人或者利用他人身份和名义从事某种行为等,均构成假冒。但是,如果行为人不是利用某个人“特定人”的身份,而是不特定的一部分人的名义从事某种行为,不能视为假冒行为。其次,乔丹体育股份有限公司不存在“通过非法使用他人姓名达到混同姓名权人的人格特征的目的,使人认为这种行为就是姓名权人在实施的行为”的特征,也不是对完整姓名的使用,因此不构成盗用姓名的行为。笔者认为,不能仅从字义上去理解“干涉、盗用、假冒”,使其成为对抗姓名商业利用行为的避风港,而是应在法律层面上进行严格限缩,将其限定在侵害姓名主体身份一致性或姓名商业价值的擅自使用上。

英国通常是以“假冒之诉”对名人的姓名加以保护,但认定假冒条件严格,必须是利用特定的人的名义,而不能是以一群人名义②Alex Heshmaty:“Celebrities registering their names as trade marks”,https://www.bristows.com/assets/pdf/Celebrities%20 registering%20their%20names%20as%20trade%20marks.pdf,accessed May 20, 2018.,因此笔者认为,在乔丹商标案中球星迈克尔·乔丹即使是适用假冒作为请求权基础,也必须首先确定“乔丹”与“qiaodan”就是指名人乔丹本人一人,但从实践来看,这种“特定人的名义”在中国是不确定的,不仅仅是球星迈克尔·乔丹拥有“乔丹”这一译名,“乔丹”也有可能代表着一群外国人,因此,并不符合“假冒”中包含的“特定”的前提要求。

2.行为人在主观上的故意或者过失

侵害姓名权作为一种侵权行为,学术界对于是否以行为人具有过错为要件——即加害人是否必然具有故意和过失为前提存在分歧。在实践中,由于时常发生两人合法地取同一姓名的情况,因此,要认定使用姓名是故意制造混淆或者是假冒、盗用某人姓名,必须首先确定这一行为是否确定地指向原告。一般而言,若从职业、年龄、性别、受教育的程度、社会一般人的观念等可以认为行为人的行为并非指向原告,则不构成对原告姓名权的侵害。③参见王利明:《人格权法》,中国人民大学出版社2016年版,第222页。但这一规定还是过于原则与抽象,“社会一般人的观念”需要结合个案进行判断。且从构成要件的内容来看,实际是结合了主观因素与客观因素,要求主观上存在故意,且客观上实际实现了指向原告的结果。

盗用、假冒行为不存在过失问题,都应认定为故意。对于原告来说,只要证明了被告有加害行为,便可以推定被告人有过错,若被告人可以证明其为过失行为,便能够依据具体情况而免除责任。④同注③,第227页。在“乔丹商标案”中,乔丹体育公司是否存在主观故意尚且需要结合个案的具体证据加以认定,这与商标法中“恶意”的认定具有紧密联系,这将在下文中进一步加以讨论。

3.姓名权因此而受到损害

在“乔丹商标案”中,并无证据证明乔丹体育公司降低了再审申请人的社会评价,或因此使其人格尊严而遭受贬损,因此,其人格没有受到损伤。双方产生争议之处是乔丹体育股份有限公司基于使用注册商标的经营所收获的经济利益。在这样的前提下,如果是迈克尔·乔丹也在经营与乔丹体育公司经营类似甚至相同的业务,乔丹体育使用“乔丹”汉字这一特定名称进行商标注册,并且构成侵权的话,才会给迈克尔·乔丹造成经济损失。但是,迈克尔·乔丹只是自然人,并不存在经营实体。所以,乔丹体育公司使用争议注册商标进行经营,从而收获经济利益,并未给迈克尔·乔丹造成商业意义上的经济损失。

民法上的损害不同于商标法上的损害,民法强调一种损害结果。而现行商标法仅仅强调损害的过程,以商标的使用容易产生错误印象为由,而不说明损害了姓名权人何种利益,这样一种论证是不充分且不具有说服力的,容易将一切借由姓名指称导致错误印象的行为,均归属为损害姓名权。出现这一问题的根本原因是认为传统的姓名权是一种人格权,而名人姓名由于蕴含着较大的经济利益实际具有作为财产权客体的属性,但我国的法律并未明确姓名中的经济利益到底是作为一种人格权还是财产权加以保护,具有模糊性。且学界还是倾向于认定是一种人格权,这就使得具有财产权属性的名人姓名没有安身之处。因此在乔丹商标案中,认定注册商标侵犯姓名权,不符合侵权责任法侵犯姓名权的一般构成要件。

总之,《民法通则》与《侵权责任法》在面对并非与姓名权人之相同姓名,而是读音相似或是译名等特定名称时,在“假冒、盗用”条款文意上难以通达,在涉及姓名标识性使用,特别是姓名转化为其他商标标识进行使用时,虽然特别法能够对“姓名权”予以保护,但保护的效力强弱不一;且《民法通则》作为姓名权利保护的核心条款,如果该条适用上出现问题,却在其他法律中得到姓名利益的保护,法规范的体系性与民事权利内涵的统一性就无法自圆其说。①参见张红:《人格权各论》,高等教育出版社2016年版,第92页。

有学者认为姓名权所保护的利益实质上是一种“身份一致利益”。在不存在引起错误联系的情况下,他人所使用的是指特定他人的一个符号,与本人无关,因此,本人便自然无权加以阻止。②参见刘文杰:《民法上的姓名权》,《法学研究》2010年第6期。从姓名权的客体、权利内容和权利性质来看,不管是自然人的真实姓名还是译名等特定名称,对姓名权的保护都首先需要确定人和姓名之间的“身份一致性”,这与商标法中的“唯一的对应关系”具有相似性,因此,我们探究注册商标是否侵犯姓名权的问题,首先需要确定姓名与人之间的“身份一致关系”或者说“对应关系”。外文姓名音译的问题会影响到商标法中对应关系的判断,无论是初审法院采用的“唯一的对应关系”标准,还是最高人民法院确定的“稳定的对应关系”,本质都要求能够结合事实的判断确定中文“乔丹”能够明确地指向美国球星迈克尔·乔丹这个人,进而才能进一步认定是否损害其姓名权。

因此,笔者认为,无论对姓名权的现行保护规制是否具有内在的协调性,“乔丹商标案”判决结果本质上是对“乔丹”这一符号称谓利益的分配,只有明确该文字符号的所指,才能进一步判断迈克尔·乔丹与乔丹体育注册的“乔丹”系列商标的关联关系,以及是否导致了称谓利益的“混淆”。

二、姓名标识与商标的语言符号学分析

使用什么名称“称呼”仅是一种事实,且这种称呼并不是统一固定的,在“Jordan”存有多种翻译规则,在译名不确定的情况下,乔丹体育注册的汉字“乔丹”却是有法定效力的。进一步看,涉及外文符号“对应关系”的判断包含两个层次:一是依据翻译规则得出的字面翻译的对应;二是结合公众认知的法律规则的对应。但翻译规则会对法律上的事实判断产生影响,公众的认知既是一种事实判断,又可以通过司法判决上升为法律判断,因此,我们不应该忽视这种跨语系差异带来的语言转化上的问题,只有了解这背后深层次的不同语系的语言特点,认识到姓名与商标符号学本质,才能真正理解“对应关系”,而对应关系中所蕴含着的符号的“识别”与“指向”作用,正是商标的核心价值所在。

由于“对应关系”是一个较为模糊的概念,不结合语言的特点我们很难理解外文符号与中文的对应关系所面临的问题和背后的成因。笔者认为,“对应关系”的判断隐含着“字面翻译的对应”与“相关公众认知”的对应这两个层次。具体而言,一种是字义上先从翻译规则的角度,确定其译名,然后直接认定权利人享有姓名权;另一种则是先判断相关公众心理认知的对应关系,即使有多种翻译方式,如果结合相关公众认知,能够判断这一译名指向特定的人,则可以认定权利人对此译名享有姓名权。但值得注意的是,翻译规则对于译名的确定仍然会受到特定时期相关公众语言习惯的影响,这与相关公众的认知是存在密切联系的,因此,这两个层次并不是对立与割裂的。最高人民法院的判决并未充分考虑翻译以及相关公众判断中的语言习惯问题。学界的讨论也仅仅只停留在对应关系这一模糊概念上,而缺少语言符号学上的分析,因此,乔丹商标案判决背后的语言问题仍待进一步讨论。

1.姓名与商标的符号本质

洛克最早地使用了“符号”一词,并且还提出了独一无二的意义观念论。按照这种理论,词语和语词的意义就在于它们所代表或引起的人们心中的观念,一种感觉或精神意向。洛克认为,人们的思想存在于内心之中,由属于自己的观念所构成,和语言毫无关系。为了交流思想,人们不得不适用可以彼此沟通的符号和语言,这些符号代表了说者心中的观念,同时引起了听者心中相同的观念。这样,符号的意义就在于它们与观念之间的对应关系。①参见李彬:《符号透视:传播内容的本体诠释》,复旦大学出版社2003年版,第55 页。

法律符号学是语言科学和法律相结合的一种研究方法,在法学领域与分析法学、语言学法学存在着千丝万缕的联系。就此而言,法律现象、法律概念、法律理论和法律文本都属于符号,法律符号学的主要任务是致力于对法律文本作出解释,对法律概念进行界定,从而促进法律用语的精确化。法学家研究法律语义的同时是在符号使用的意义上研究法律,并且法律现象本身是一种符号,法官判案的过程也充满了符号,因而可以说法律活动本身就是一个符号传递的过程。

这种研究方法并不仅仅局限于研究法律条文本身,在法院裁判的过程与结果中也同样发挥着至关重要的作用。法律现象中的语言问题不仅会影响判决本身,也会间接地影响到法律条文的价值导向。乔丹商标案中,乔丹的文字姓名是一个非自然符号,而对迈克尔·乔丹姓名的法律认定过程就是一种符号传递过程。哈特指出,“语言的固定含义与法律语言使用者的目的紧密相关,”②[英]哈特:《法律的概念》, 许家馨、李冠宜译,法律出版社2011年版,第1页。其语言分析哲学提醒我们注意语境原则,注意法律规则背后的使用语境。法院判决对某一法律现象中语言的选择,语言含义的认定都是与法官使用的此种语言的目的紧密相关的,判决最终对文字姓名的司法认定不仅影响了权利人本身能否享有权利,更代表着我国法律对外国符号与中文字符对应关系的态度,以及对中外文符号利益的分配,从而影响未来的判决以及立法的导向。

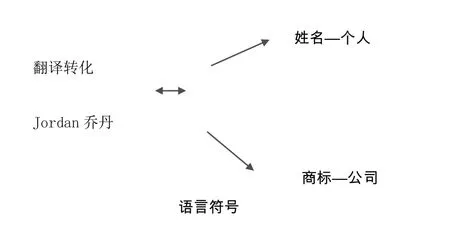

图1 语言符号系统示意图

法律符号学可以帮助我们发现姓名和商标的符号本质,从而将乔丹商标案这一法律现象中包括的姓名、商标与文字的各个要素视为一个个的符号,将复杂的法律问题放到一个统一的符号系统中去研究。语言学是最高级的符号科学,虽然每个系统都有其个性,但一切其他符号系统都以某种方式归结于语言,因此这一符号系统又可以视为是一个语言符号系统。

如图1所示,在这一语言环境中,我们首先可以把文字所代表的姓名、商标与人和公司视为一个语言符号系统。由于字符“乔丹”与法律主体“人”和“公司”不具有同质性,需要首先将其都视作一般意义上的“符号”,在此基础上,运用符号学对外文姓名和中文商标的“对应关系”问题进行分析。而在这个系统中解决文本意义上中外文字符“乔丹”和“Jordan”的对应关系也是符号学分析的基础,语言翻译的作用会直接影响符号对应关系的判断。此时的语言分析符号系统不再仅仅停留于研究平面的字符翻译的对应问题上,而是一个更加立体地结合了事实等相关因素的判断。接下来,本文将具体展开说明,以期为商标法立法司法实践中相关法律问题的进一步讨论做铺垫。

2.“Jordan(乔丹)案”的符号学分析

(1)符号的结构

在现代符号学中,符号结构理论主要以索绪尔的二元结构说和皮尔士的三元结构说为代表。索绪尔语言符号学侧重符号的表达交流方面,认为符号是表达、交流的工具。索绪尔主要以分析语言符号的性质来阐述符号的结构,其研究尽管偶尔也会涉及文字符号,但主要以口语为对象。在“乔丹商标案”中,调查报告显示的字眼是“向受访者提问”,这时的“乔丹”不再仅仅是文字符号上,而更多地是一种口语发音。

索绪尔分别用“能指”和“所指”代替语言符号的“声音形象部分”以及“概念部分”。这意味着,语言符号其实就是能指和所指的结合体 。能指是可以被感知的形式如单词的读音,作为符号的能指同客观世界中所指之间的关系不是一种不以人的意志为转移的客观关系,而是依赖于主体并由主体所约定和规定的。所指则由上述可感知的形式所代表的特定心理概念构成。为什么称为概念,而不是“事物”同样是因为针对的不是现实存在中的事物,而是一种符号化的心理形象。①参见[瑞士]索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第100页。具体而言,在语言符号这一双面体结构中,作为符号形式的能指(声音形象)并非像有些人理解的那样是一个词的声音,而是一个特定的抽象心理标志,即声音在我们感觉上所打下的心理印记;而作为符号内容的所指则是声音形象在人们心里所形成的意义。①参见徐聪颖:《论商标的符号表彰功能》,法律出版社2011年版,第70页。能指的构成要素音响形象是以听话的受众为中心的语音听觉效果,它最终诉诸听话者的心理方面。这对语言学的研究是一个重要的方法论上的转变,因为语言符号的根本目的不在于单纯考虑如何说,而是如何为听或理解而说。②参见卢德平:《索绪尔符号观再评价》,《中国青年政治学院学报》2001年第2期。声音对于语言只是次要的东西,语言的能指实质上不是声音的,由此可见文字和声音并不是最重要的,联想的形象才至关重要。

既然依赖于人的心理形象,首先应当确定“人”这一主体的范围,即确定“相关公众”的范围。而在“乔丹商标案”中最高人民法院在判决书采用的标准是“一般消费者对于乔丹体育公司和迈克尔·乔丹之间的认知关系”,但“一般的消费者”是否合理,是否应局限在体育用品领域的消费者,抑或是再进一步局限在篮球用品的消费者,都是值得商榷的。法院的关注点应该放在对法律中“相关公众”的理解上,具体而言,相关公众的心理状态和认识,要达到怎样的证明标准,可以采用怎样的证明方式都是法庭最终要考虑的因素。此外,心理形象的范围也会影响到知名度的判断,迈克尔·乔丹是一位篮球明星,其篮球领域的知名度,应当仅局限在篮球用品上,还是延伸到所有体育用品上,甚至是所有的商品类别中也是值得讨论的。心理画像的形成受到许多因素的影响,也会不断地发展变化。最常见的便是语言习惯对于人们心理作用的影响,语言习惯的变化会改变心理的判断,新闻报道的增加也会加强心理形象的指向。符号是能指与所指的联想,“乔丹”这一音响形象本身并非迈克尔·乔丹这一心理概念的符号,只有将音响形象与心理概念结合在一起才能成其为符号,满足了这两个层面,才能说“乔丹”是迈克尔·乔丹的符号。

(2)符号的任意性与可变性

符号具有任意性原则③参见[瑞士]索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第102页。,对于有对应物的单词如 “book”和“书”等单词的音响形象之间不存在自然的联系,更不用说没有对应物的姓氏和名字。世界上没有任何语言在词和观念之间存在着内在和根本的关联。莎士比亚曾言:“姓名究竟有什么意义呢?我们叫作百合的花换作别的名字,它的香味同样芬芳。”著名球星“老虎”伍兹,人们称之为“老虎”,老虎和伍兹之间能够产生联想,“老虎”也并非属于他的符号,更没有人相信“老虎”就是老虎伍兹的姓名。文字符号具有一定的公共性,而商标正是通过注册获得对文字符号的专有权利,并通过后期的使用加强了文字和商品形象之间的联系。能指与所指之间的关系建立在规约与传统的基础上。一个社会所接受的表达都是集体习惯,或者说是约定俗成的。某个符号能指与所指的构成,取决于语言共同体的约定,也依附于某个社会的传统以及文化发展演变历史。商标之所以成为商标完全是基于市场交易习惯,基于企业的营销,基于法律法规的引导。乔丹体育注册了乔丹商标,并通过商业性使用和宣传,建立了这样一种能指与所指的关系。

在乔丹商标案中“乔丹”这一汉语词汇在汉语体系中本身并没有固定的含义,也不是我们传统上公认的姓氏。从功能性的角度,“乔丹”在英语中是一个普通姓氏,而一旦进入到中文环境中并无对应的姓氏,由此只能视为一个整体的名称。脱离了原有的语境其本身的含义不复存在,而是需要依赖新语境中人们约定俗成的判断。商品的生产者与经营者无法使消费者按照其预设去认识商标符号所具有的象征意义,因此,某种程度上来看消费者同时也是商标符号意义的创造者。明星的知名度也许在对商标的象征意义上发挥了一定的作用,但预先设定的文字都无法去控制消费者对这一符号象征意义的认知,因此,更无法肯定仅依靠媒体报道来判断消费者的认知心理。总而言之,正是这种任意性使得承认稳定的对应关系变得困难。①参见彭学龙;《商标法的符号学分析》, 法律出版社2007年版,第28页。英文“Jordan”和中文“乔丹”的音响形象之间不存在自然的联系,这一点也可以从最高人民法院认定表音的“QIAODAN”符号不构成侵权中得到反证。

符号的任意性决定了其可变性。符号的任意性一方面决定了语言的变化在理论上是可能的,但即便要发生变化,往往也不是基于人们能够明确意识到的意愿,而是经济文化自然演变的结果。当然,对于某些符号,其意义的变迁往往又受到人们有意识的操纵,尤其是在日益全球化的现代社会。因此,乔丹是否能指代球星迈克尔·乔丹应当是社会选择的演变结果,一方面媒体报道以及球星本身知名度会增强这一指代关系,迈克尔·乔丹提起诉讼进而博得媒体的关注这一系列诉讼本身也会对这一符号产生影响。另一方面乔丹体育公司在多年的商品宣传中使用“乔丹”二字也会影响“乔丹”二字所指的变化,进而破坏原本形成的对应关系。符号学的方法特别注意区分历时研究(研究系统随时间推移的演变过程)与共时研究(研究给定时间的系统和系统内的关系),并更加注意后者。②同注①,第23页。乔丹这一符号与迈克尔·乔丹的对应关系的强弱,也应注意到时间因素的影响,放到特定的时间环境中去考虑,乔丹已经较少被媒体播报,这一时间推移因素也应当考虑在内。最后,从语言符号系统内部角度来考察,选择什么语言形式不是完全任意的。③参见朱亚军:《商标命名研究》,上海外语教育出版社2003年版,第35页。某个符号之所以由这样的能指与所指构成,是因为语言共同体的约定、某个社会的传统以及文化发展演变历史的作用,进而在考虑对应关系时地域性也是不能忽视的重要因素之一。

(3)姓名与商标的符号意义

符号通过做什么而非是什么来给符号下定义。也就是说,对符号的定义是功能性的而非本体式的。确切地说不存在符号,而只有符号这一功能。④同注①,第21页。同理,从符号的进路来看,姓名在商标符号系统中作为一种符号,其本身毫无意义可言。因此,姓名本身的意义不复存在,而只是发挥了符号的功能,或者说这种意义和功能的发挥需要唤起人的感知,赋予特定的意义,形成特定联系,并且这种特定联系达到了一种相对稳定的状态。因此,这也进一步印证了前文的观点——对于符号利益的享有不能等同于姓名利益,不能延伸到姓名权的保护,从符号学角度,只有在消费者心目中企业选定的有形标志与代表产品来源的企业商誉联系在一起,商标这种符号才真正产生。名人“乔丹”即使可以作为迈克尔·乔丹的姓名,也仅仅只满足了商标的标记条件,由于其并没有所指代的商品以及并没有主动进行商标法上的使用,姓名符号的价值实际并不存在。符号规则是第一性,法律是第二性的。商标法不能违背第一性的符号规则,也不能照搬符号学原理。符号的意义并不具有绝对的客观性,而是常常受到不同解释的影响和制约,不同接收者对符号意义的解读也各有不同。因此,有人指出,词语的意义在于人,而不在于词语本身。在传播过程中,人们所分享的只是符号而不是意义,意义总是属于个人的。因此,即使“乔丹”可以作为迈克尔·乔丹的符号,也不能就此认定这种符号利益属于迈克尔·乔丹本人。 当说话人发出“Jordan”的声音时,这个声音代表着英语国家中Jordan这个人形象,而听话人听到这个声音后则使他联想到记忆中的Jordan(当然Jordan这个英语发音可能使得非英语环境的中国人找不到对应的记忆)。因此从听觉这个意义上来说,对Jordan这一读音本身的听觉感知是相同的,但一旦用不同语系的文字去表达确定发音就会变得困难,如Jordan和拼音qiaodan的发音就会不同,Jordan这个发音对于以中文为母语的受众而言,其所听到的qiaodan是没有一个对应的记忆,因此,联想到记忆中的Jordan和qiaodan实际是很难做到对应的。由于不同语系中人们的不同指称方式,我们还需要将该符号置于整个语汇系统中,结合语系人们的认知对其进行横向的比对。

3.语言的作用

在姓名权保护的情形下,由于姓名是由有限的字符资源组成,这种唯一性或者稳定对应关系如何建立往往会受到质疑,其实对应关系的建立要综合考量各个因素并灵活运用举证责任。而语言翻译因素的影响是不容忽视的,正如最高人民法院在乔丹商标案的判决中指出:我国相关公众对外国人的称谓习惯是判断外国人姓名部分中文译名能否受保护的重要因素。以英语为主的外文姓名主要是以拉丁字母进行拼写的语言文字,其是一种表音符号,而汉语是一种表意符号。①See P. Francis, Janet P. Y. Lam and Jan Walls Source, “The Impact of Linguistic Differences on International Brand Name Standardization: A Comparison of English and Chinese Brand Names of Fortune-500 Companies Author(s): June N.”10(1) Journal of International Marketing.pp.98-116(2002).因此,语言的转化很难做到一一对应,外文姓名由于一般没有中文对应的特定含义,一般采用音译的方式。但由于汉语中多个汉字可以指代同一发音符号的特点,对于同一外文符号,汉字的选择既会经历一个横向的不同字形字符的确定,也会经历一个纵向的历史演变过程。一方面对译名的选择可以说是本国语言习惯约定俗称的既定结果,另一方面译名的选择也是伴随相关公众的语言习惯不断流动变化着的过程。

(1)汉语的独特性

有人认为,汉语译名的表达方法,在汉语语境的意义状况尤其值得考察,如果相关的汉语译名本身具有独特的汉语意义,那么就不能径直将其认定为译名,认为必然对应了英语世界中特定的人。其进一步指出,如果相关的译名的表达方法,在汉语环境中只可能是某个外国人名字的中译,例如“迪卡普里奥”,那么指向的特定程度将会高很多。类似的如果在汉语世界中仍然直接使用英语原文的名字,相比于使用中文译名,指向的特定程度就会更高。②参见薛军:《姓名权法律保护的边界:基于乔丹案的思考》,《中国审判》2016年第9期。可见理解乔丹商标案中的“对应关系”,需要考察汉语的语境,了解汉语的特点和独特性才能理解这一现象背后深层次的原因。

汉语具有独特性,既是符号又是语言,字形结构有内在逻辑。英语是表音字符,是从字形到声音再到意义的过程;而汉语是表意字符是从字形到意义再到声音的过程。虽然字符和语音有必然联系,但是表音字符和表意字符的根本区别在于语音是否是字符的基础。汉字表意高度浓缩,字少意大,可以适应不同的语言。英语的音节很多,一个含义复杂的词汇,通常都由前缀-词根-后缀组成。因此表意文字是非常简洁的,因为表意文字本身代表着一个个意思,囊括一个个概念,一张张图画;但是表音文字由于是由千篇一律的字符组成的,有的词发音多,有的词发音少。表意文字之间的意思和意思之间是“相等”的,但表音文字的音节和音节之间可不一定相等。表音文字的最小单位是字母,而表意文字很难拥有“最小单位”。英语音译的过程不是看字母的多少,而是根据音节的多少转化成对应的汉字,比如球星“Michael Jordan”的姓氏“Jordan”音译成汉字为“乔丹”“佐敦”等通常包含两个汉字字符,而歌手“Taylor Swift”的姓氏“Swift”则是“斯威夫特”四个汉字字符。从姓名语言习惯的角度,中国的姓名通常由两到三个方块字构成,十分工整,前者经过音译后更符合中国的起名习惯。从字数这一角度看,这也便是为何“乔丹”这一自然人“姓氏”在中国的语境习惯中能够作为一个独立的名称加以保护,可见译文的字符数确实会影响到姓名表达的方式,继而也会影响到中国语境下对于姓名“特定指向性”或“对应关系”的判断,也会间接地影响到商标法上“显著性”的判断。

表音符号不存在特定含义,但是由表音符合转化为表意符号时,有时会通过对特定汉字选择的过程对音进行赋义使得原本没有特定含义的字符存有某种特定的含义,这在企业名称中体现的尤为明显。如Simmons——“席梦思”这个译名,“席”本来就是古人所坐所卧之处,躺在舒适安心的地方入梦,与床垫品牌本身十分契合。外国自然人的姓名往往是直接的音译,并经历了一个变化的过程,如乔丹由“佐敦”转变为“乔丹”。但总体来看,这些字符的选择中所包含“特定含义”却不像企业名称那么明显。“Trump”美国的官方翻译为“川普”,但在中国的官方翻译为“特朗普”,除去既有的统一的约定俗称等因素的影响,笔者认为,翻译为特朗普的合理之处还在于“川普”一词在中国语境中存在特殊含义——四川普通话,因此,当相关公众在看到川普这一词汇时可能会存在疑惑,而“特朗普”一词则不会产生歧义。另外从词语组成的字符来看,外文姓名音译为中文姓名时字符的选择也往往是较为中性的字眼,如“特”“朗”“普”都不是大多数国人起名时所考虑的字眼。而“乔丹”案中“乔丹”这一名称,从某种程度上比“特朗普”等名称更加符合中国的语言习惯,一方面如上文所述姓名“乔丹”符合中国语境下起名的字数习惯,而从单个“字符”来看,中国本身存在“乔”这一姓氏,而“丹”也是中国人起名时所偏爱的字眼之一,这也许会影响到公众认知的判断,继而影响到不同案件中对于不同外文名称对应关系的认定。

此外,汉字一字多义的特点也会影响到法律的认定。乔丹体育公司在答辩中还提出了 “乔丹”的含义是“南方的草木”的主张,但是否可以将“乔丹”中的“乔”和“丹”分别来看是南方的草木实际存有一定疑问,因为名称往往具有独特性和创造性,姓名本身并不具有功能性,外文的名称整体上作为一个新的词汇在中国无法找到对应物,即使某人起名叫玫瑰,我们也并不会将人和玫瑰花等同起来,只是能够产生一种人如花般的美好联想,但二者并不具有当然的对应关系。由此看来,词语本身是否存在“特定含义”,也会对商标法司法实践中的“显著性”的判断产生一定影响。

商标中所包含文字符号不仅包含正式的书写方式,变式的文字符号在商标法中依然发挥着重要的作用,通常作为图形商标进行保护。区分文字符号还是抽象的图形符号,在商标上具有重要意义。而汉字的特点还会对跨国商标的认定产生一系列的影响。在欧盟与美国,注册汉字商标时,通过将汉语文字整体视为图片,在一定程度上减少了语言文字造成的纠纷。中文商标在欧盟商标申请及后续相关程序中都会被认定为图形商标而非文字商标。在最近发生的王老吉异议商标案中,欧盟知识产权申诉委员会明确“WANGLAOJI”为文字商标,“王老吉”为图形商标,不具有声音上的识别性。因此,在认定显著性时发音的比较是不被允许的。同时,在与可能存有冲突的在先商标进行比较时,主要是通过视觉方面的对比,而概念、发音这些要素在整体比较中所被赋予的重要性是较低的。如果相关公众不局限于具有东亚文化背景、认识汉字的人群范围,对商标标识进行比较时便不需要再基于中文的习惯而将焦点置于发音、含义上的近似性上,转而将主要的精力投放于对视觉方面的比较。①参见李黄裳、黄若微:《欧盟知识产权局申诉委员会就“王老吉”商标异议案做出决定》,http://www.huasun.org/ipnews/516,华孙欧洲知识产权网,2018年3月1日访问。但在中国的法律实践中却未当然地将其视作图形加以保护,对语音的考量依然占据很大比重,如中国的酒厂注册“玛歌·鹰贵”商标被认为抄袭法国的地理标志“Margaux”,法院判定争议商标前半部分玛歌是“Margaux”的中文音译,易使相关公众误认为葡萄酒来源于法国Margaux地区,产生不良影响。②参见黄梅:《抄袭法国地理标志的“玛歌”商标一审被确认“具有不良影响”》,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzU5O DEzNw==&mid=2665206325&idx=5&sn=1dc589369fef0aaa458b73e7e0fad08b&chksm=bdf8f4e38a8f7df572f17e3e3fa7e3e4aa35fbd7a2928b972c36c483e3d664226dd751fc1c01&mpshare=1&scene=23&srcid=1021mL3QfMspGOApYRdRR52T#rd,知产力网,2018年 3月1日访问。这样一来,英译中的过程是把原本没有含义的发音赋予意思③See Thomas Alexander Baker III, Xindan Liu, Natasha T. Brison, Nathan David Pifer, “Air Qiaodan: An examination of transliteration and trademark squatting in China based on Jordan vs Qiaodan Sports”, 18(1)International Journal of Sports Marketing and Sponsorship.pp.95-105 (2017).,汉字字符则因为先天不具有声音上的识别性而直接被认定为了图片,外文字符虽然具有声音上的识别性,但一旦进入到中文的语境中,这样的识别关系本身也是不确定的,也不应当然具有声音上的识别性,这样的保护是否符合“对等原则”是存有疑问的。

(2)翻译的作用

在讨论“乔丹商标案”时,我们往往是从“Michael Jordan的姓名是什么”这一问题出发,因此讨论的焦点总是放在“乔丹”是不是“Jordan”的译名上。但从严格意义上讲,由于乔丹体育公司注册的汉字“乔丹”与拼音“qiaodan”商标在先,反过来“乔丹”与“qiaodan”是否对应“Jordan”也是值得思考的问题。案件中所采用的翻译原则是采用了英译中通常的翻译习惯即音译的方式,但反过来从中译英的方式来看,无法再使用音译,只能通过意译,此时的对应关系更难加以确定。之所以会出现“乔丹”是否存在特定含义,除了有无对应功能物以外,实际还受翻译规则的影响——是否遵从汉语的习惯将“字义”纳入到考虑的范围内。语言中的对应关系是一个双向互动的过程,因此,对这一问题的讨论应当从一个更广义的角度去理解。

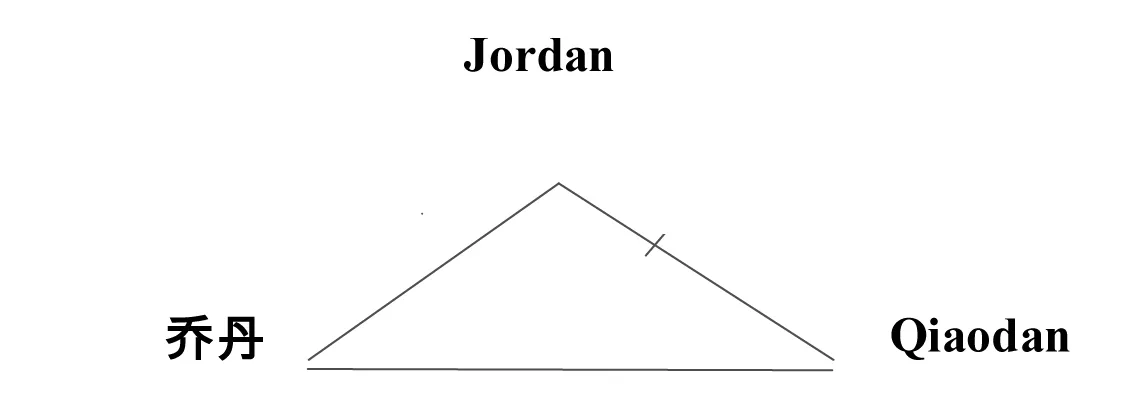

翻译的结果是不断变化着的,迈克尔·乔丹英文姓名中的“Jordan”最初的中文对译词是“约旦”而并非“乔丹”,在香港还被翻译为“佐敦”,不同译者对于译词的选用存在分歧的可能性很大。我们无法仅从翻译规则上去判定哪一种翻译更加符合中文的语言习惯,但对翻译中对应关系的判断却应当有逻辑上的自洽性,最高人民法院在认定球星“Michael Jordan”与汉字“乔丹”以及拼音“qiaodan”的对应关系上所作出的结论是经不起仔细推敲的。一方面最高人民法院认为汉字“乔丹”可以指代迈克尔·乔丹,另一方面又认为并无证据证明拼音“QIAODAN”指代的是迈克尔·乔丹,但实际上汉语习惯中汉字“乔丹”的拼音唯一对应为 “qiaodan”。虽然汉字与拼音不具有可逆性,但如果说利用相关报道佐证“乔丹”就是迈克尔·乔丹,“QIAODAN”则有乔丹体育相关的商标申请来证明其就是“乔丹”的另一种中文表达方式。有学者也认为,如果“qiaodan”是许多词汇共享的拼音,与“乔丹”之间不存在对应关系,迈克尔·乔丹对“乔丹”的姓名权的确不能当然延及“qiaodan”。然而,拼音“qiaodan”除对应“乔丹”外恐别无他意。拼音输入法输入“qiaodan”出来的唯一中文便是“乔丹”,“qiaodan”发音与“乔丹”相同,而宣传与销售都离不开发音。④参见王迁:《回归常理——评“乔丹”商标争议再审案》,《人民司法》2017年第5期。也就是说“乔丹”稳定对应“qiaodan”,Jordan稳定对应“乔丹”,那么为何“Jordan”与 “qiaodan”不具有对应关系呢?此外,从表音符号共性来看,“Jordan”与“qiaodan”都是表音符号,某种程度上也许比“Jordan”到“乔丹”即表音文字到表意文字的对应关系更强。在我国相关公众习惯于拼音标注汉语词汇,且拼音与汉语词汇存在对应关系的情况下,对外国姓名的权利理应延伸至拼音。(见图2)

图2 表音符号共性示意图

我们提到英国的梅首相,知道指的是“特丽莎·梅”,可单单一个“梅”字作为姓氏,也许相关公众首先想到的是中国的著名京剧表演大师梅兰芳。可见外文一旦选择了中文的表达,首先容易对应的是中国语境中的名人或者事物。因此,从跨国文化认知的角度,中国的公众容易将某一词汇首先对应到中国语境的事物或名人,作为民族体育品牌的“乔丹”也许比球星“乔丹”在对应关系上具有天然的优势。在乔丹商标案中,虽然法院判定“乔丹”商标与球星迈克尔·乔丹形成了稳定的对应关系,拼音“qiaodan”未形成稳定的对应关系,但案件中未涉及“Jordan”这一词本身作为商标与乔丹的对应关系,如果按照法院根据媒体的新闻报道,从公众一般认知的角度去思考,还会存有一个疑问——由于新闻报道中使用的是汉字“乔丹”,而“Jordan”一词由于其较少出现在公众视野里,在我国是否可以认为自然人的部分姓名“Jordan”和球星迈克尔·乔丹不存在对应关系呢?同理,在特朗普的商标案中我们不禁会存有疑问,即使认定特朗普这一中文译名与美国总统存在稳定的对应关系,但Trump这一英文单词本身是否能与总统本身形成稳定对应就很难说了,毕竟中国人对外文和中文的认知能力存在差别,这也会产生一定的影响。另外Trump除了作为姓氏,还有王牌的意思,这就不排除企业在注册时仅仅是利用了单词本身的好寓意,除了英译中的过程,很多时候企业的商标译名其实是中译英的过程,比如存在一种可能性,企业起名为“创普” ,那么在翻译时便会选择一个跟中文发音相近又寓意好的英文单词,于是便被翻译为“trump”,因此,很多情况下不是企业恶意抢注,当自然人的姓名有特定含义时极有可能出现巧合。可见翻译的作用还会影响到主观恶意的判断。

总之,语言虽然是一座城堡,但在共同文化背景的制约下,在大多数情况下,对同一个符号,人们还是应该有大致的相同理解,这也为塑造共同的法律规则提供了可能。通过对法律与语言关系的理解,并进一步运用语言符号学的分析方法可以帮助我们跳出民法、侵权责任法和商标法等部门法学科划分的局限,将外文姓名与中文商标之间的商标法问题首先视为一种跨国法律现象。乔丹商标案由于包含涉外姓名因素使问题变得复杂化,在本国语境中有无对应词汇,对应词汇是什么,以及能否使相关公众对这一词汇脱离原本语境下的含义,而使其指向特定的人都是需要考虑的问题。实际上,一旦涉及到外文标记,不仅是商标,地理标志以及企业名称案件中也多涉及语言对应关系问题的认定,因此,对于外文符号对应关系认定案件的裁判,既要结合具体个案,也应遵循统一的逻辑思路和语言翻译方式。符号具有任意性和可变性,符号意义演变的过程,也是基于该符号的财产利益分配过程,分配给原权利人、第三人,抑或留给公共领域,知识产权制度就是在衡量各方利益的基础上予以合理分配。①参见李琛:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社2005年版,第148页。就此意义而言,权衡各方利益的基础上,最高人民法院对文字符号“乔丹”“QIAODAN”以及“qiaodan”的利益分配方案是否合理,仍有探讨的余地。此外,如果姓名符号代表着一种联想,即使姓名符号“乔丹”能够指向迈克尔·乔丹,法律应不应保护这种仅仅因为人们的美好联想产生的利益依然是存有疑问的。

三、姓名识别与商标保护:对乔丹商标案的进一步分析

“乔丹商标案”这类案件的本质还是一个商标法的问题,对于外文字符的利益分配最终应当放入商标法的框架下进行讨论,笔者将结合商标法的立法和司法实践进行具体分析。

(一)立法和司法实践

在乔丹商标案中,最高人民法院指出依据《商标法》第31条主张姓名权保护时,应当满足的必要条件包括:其一,该特定名称应具有一定知名度、为相关公众所知悉,并用于指代该自然人;其二,该特定名称应与该自然人之间已建立稳定的对应关系。在最高人民法院“乔丹商标案”判决作出后,最高人民法院出台了新的《商标法司法解释》,其中第20条对此进行了确认性规定。该条第1款规定:当事人主张诉争商标损害其姓名权,如果相关公众认为该商标标志指代了该自然人,容易认为标记有该商标的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在特定联系的,人民法院应当认定该商标损害了该自然人的姓名权;第2款进一步作出补充,当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权,该特定名称具有一定的知名度,与该自然人建立了稳定的对应关系,相关公众以其指代该自然人的,人民法院予以支持。结合判决和相关司法解释的规定,笔者认为,注册商标损害姓名权的认定要满足两个条件,一是要使用该文字指代特定的人,并且这种指代关系是一种稳定的对应关系(其中知名度会对对应关系产生影响);二是该文字是否容易引起相关公众误认特定的商品或服务与该特定的人存有许可等某种特定联系。但用“特定名称”这一概念对姓名权进行保护是存有问题的,法院判决和司法解释的条件也是必要但不充分的。拳王阿里,是否对“阿里”享有姓名权呢?如果是,那阿里巴巴是否侵犯了他的姓名权?

此外,《商标法》第31条的规定中还涉及两个不同性质的问题,即“在先权利”与“在先使用并有一定影响的商标”。因此,即使假设承认了中文“乔丹”就是“Michael Jordan”的姓名,其享有在先姓名权,但乔丹体育注册“乔丹”商标在先并且通过在先使用形成一定影响,因此承认乔丹享有姓名权,并不意味着Michael Jordan可以其姓名的第二性取得商标权。通过第二性获得商标权的前提,在于没有他人在这之前对第一性的词汇享有权利。②参见李士林:《论姓名商标》,《法治研究》2014年第3期。笔者认为,这背后实际隐含着两种不同的利益,关系到对两种权利的保护。但从商标的取得制度来看,我国坚持注册制度,乔丹体育公司对汉字“乔丹”注册在先,因此,如何在姓名权保护与在先商标权保护之间实现一种合理的平衡,又不至于损害我国的商标管理制度值得进一步思考。此外,“使用”是商标法的灵魂所在,乔丹体育公司对汉字“乔丹”商标使用多年的事实毋庸置疑,从这一角度,在 “Michael Jordan”与“乔丹”对应关系难以认定的情况下,这也应当成为判断商标权归属的重要考量因素。总体而言,“乔丹商标案”这一系列行政案件本应解决商标是否应当撤销的问题,而非是否损害姓名权的问题,其判决逻辑应当首先放在商标法的框架下确认符号识别的对应关系,更多地考虑商标法上商业经营中“使用”的因素。

(二)侵权认定的各要素

在注册商标侵犯姓名权相关案件中,侵权的认定主要依赖于知名度、对应关系、主观恶意等要素,且要素与要素之间的联系也是十分紧密的,笔者在此部分尝试结合立法与司法实践对主要构成要素进行梳理与分析。

1.相关公众

相关公众是符号认知的主体,相关公众的心理功能在知名度和对应关系的认定上具有至关重要的作用。从商标法的民事侵权中去判定是否构成混淆是以相关公众的视角为基准的。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第8条规定对相关公众进行了定义,即商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的影响有密切关系的其他经营者。从中可以看出相关公众既包括特定的消费者也包括特定的经营者。

此外,相关公众的群体范围在涉外案件中也会有差异,如在欧盟审理的王老吉商标案中,欧盟知识产权局第二申诉委员会在其决定中指出,相关公众是分为两个部分的,一部分是在消费时仅能进行一般注意义务的普通公众,另一部分则为具有较高注意能力的专业人士。相关公众实际上是一个主观性很强的标准。审理者并不能将自身返回到相关产品或服务的 “相关公众”初始的认知状态中,并且即使相关公众具有一般认知水平,其就某标识的认知也是因人而异的。相关公众是否应当具有一般的谨慎态度。如何选择合适的群体,达到怎样的比例?是一个怎么样的标准?相关公众应当具有怎样的相当数量?这些问题需要法院在判案过程中不断思考,进一步统一裁判标准。最高人民法院在证据的采用上,认可了迈克尔·乔丹一方提供的调查报告,但却未对调查报告的采纳依据提供一个客观的衡量标准,而划定相关公众的范围对调查报告的范围发挥了直接的决定性作用,调查问卷的提问方式是否具有指向性和暗示性亦会对调查报告结果的真实性、客观性产生重要的影响。

相关公众的范围不同,会直接影响到对知名度的认定。有学者认为对公众人物的认定是以在某一特定领域内在相关公众中具有一定知名度即可。这里的相关公众是指对该特定领域有较全面认知的主体,这类主体很可能就是以姓名注册为商标所附着的商品潜在消费者。①参见黄小洵:《公众人物姓名商标注册的法律规制——以公众人物姓名与注册商标权利冲突为视角》,《北方法学》2017年第2期。在KATE MOSS姓名权侵权案中,法院对相关公众的范围做了更广义的解释,并且在考察知名度时也主要从姓名注册的商品或服务内容与姓名拥有人之间的关系来考虑。法院基于商标附属的商品与其从事的行业有密切联系且申请人主观有不当利用的目的而认定该姓名具有一定的知名度,构成了对KATE MOSS姓名权的侵犯。②参见北京市高级人民法院[2011]北高行终字第723号。

2.知名度

知名度的大小会影响姓名这种人格特征的经济价值,这种知名度的取得往往来自个人在某一领域中的成就,法律对此并未有明确的规定。知名度大小的判定与相关公众的范围也存在紧密联系,对知名度大小的认定离不开相关公众范围的划定。知名度的判断亦必因个体的认知不同而存在差异,因此,发挥主观能动性的裁判主体很难就知名度作出一个统一的裁判。实践中法官及相关公众的认知容易被常识与个人的主观偏好左右,举个例子,也许我们认为在迈克尔·乔丹、林书豪案件中对知名度的认定是一目了然的,但在NBA球星阿伦·艾弗森(Allen Iverson)的姓氏“IVERSON”被注册为商标的情况下,知名度的不确定性则会增强,在案件审理前、审理过程中以及审理过后的媒体报道本身也会对案件的结果产生影响,乔丹商标案多年的持续发酵会让迈克尔·乔丹重新回到公众的视野中,进而对知名度的认定产生影响。

有鉴于此,为了实现就该问题的统一裁判,尽可能形成较为客观的标准,知名度可以通过举证的方式进行证明。国外享有很高知名度的人往往很难证明在中国具有较高知名度,我们应当进一步思考知名度认知的考量因素,哪些证据可以作为认定知名度的依据,并思考如何界定姓名权人所从事的行业与商标注册企业所从事的商品和服务之间存有密切联系,这种密切联系应达到怎样一种程度(如篮球明星的知名度能够当然地延伸到所有体育活动器械上,模特的知名度能够当然地延伸到所有的服装品牌上)?这种密切联系在知名度难以证明的情况下可否单独作为认定的依据。另外我们也应注意到除了体育、娱乐明星外,还有一些基于自身职业发展中具有突出实力,并在自身所处领域享有一定知名度的人,如知名学者、著名画家、著名设计师等,但将他们的姓名注册为商标,在知名度认定上难度比明星大,所以在知名度的认定上也应区分对待。

《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》规定,“自然人的声誉不是保护其姓名权的前提,但声誉可以作为认定相关公众是否将某一姓名与特定自然人建立起对应关系的考量因素。”笔者认为,姓名的知名度增强了姓名文字符号的识别能力,从而成为建立特定联系形成稳定的对应关系的重要因素。外文姓名中的外文不是关键,认知才是关键,而知名度能够增强相关公众对于特定符号的认知。用姓名权去对抗商标法框架下注册商标专用权,在程序上要遵守商标法相应的程序规则,在实体上要落实到商品的保护范围。知名度对商品的保护范围会产生一定影响,如能够给予跨类保护的驰名商标的商誉通常限于特定领域,所以驰名商标的跨类保护很大程度上要考虑驰名领域和诉争商标指定商品的关联性。那么对于没有进行商业经营的自然人来说,知名度的保护范围是什么呢?有律师认为,自然人主张姓名权的商品和服务范围并不必然局限于知名领域,但知名领域是认定损害可能性的重要考量因素。①参见赵琳:《知名度在姓名权保护中的作用—以乔丹案说开去》,《中华商标》2017年第1期。笔者认为,知名度越强保护范围越宽,会影响商标类别的保护,但保护范围不应该超过商标法中对驰名商标的保护。

时间性与地域性也是知名度不能忽视的重要因素,一些外国政要名人,像普京、特朗普,如果被注册,就无需考虑地域性,而用不良影响条款进行规制。因为此类公共人物的姓名权,背后蕴含的是公共利益,不可以任由注册。然而,一些娱乐明星的姓名权,如果经过商业化运作,和特定的经营主体相联系,便可能存在地域性考虑。另外随着时间的推移,体育明星的知名度可能会下降,如迈克尔·乔丹在退役后的相关报道近几年已经很少。

总而言之,笔者认为对明星的知名度应当审慎地进行认定,乔丹商标案中篮球明星乔丹的知名度并不当然延伸到所有的服饰等领域,对于仅有一定的姓名知名度,而并不提供商品和服务的申请人,在商品法上也应采取弱保护的态度。

3.对应关系

商标法司法实践对中外文姓名对应关系的态度,经历了一个由“唯一固定对应关系”到“稳定对应关系”的演变过程,但“稳定对应”依然是一个模糊概念。笔者在上文中阐明了对应关系背后语言特点、语言习惯、语言文化的差异所带来的认知差异,这使外文姓名对应到特定的中文译名的过程变得复杂而艰难。《商标法》的立法宗旨及功能不同于姓名权制度,并不要求某一特定符号与某特定自然人之间必须形成一种“唯一对应关系”。有学者认为“稳定关系说”和“唯一对应关系说”各有弱点,明智的解决方案是,区分情形而确定不同的对应关系学说,总的精神是高度重视某特定姓名,结合其他相关因素、特定情景确定该姓名所指向的某特定自然人。①参见崔建远:《姓名与商标:路径及方法论检讨》,《中外法学》2017年第2期。对于译名的判断不仅要结合语言习惯还应当结合特定的语境。

在乔丹商标案中,虽然再审申请人提交的证据中指出了往年主流媒体报纸中282篇有关再审申请人的文章,但这些文章的题目都辅以如“冠中冠”和“名人”等具体的字眼来加强与自然之间的对应关系。笔者通过检索发现,中国期刊库中包含有“乔丹”字眼的文章主要有《业余球王乔丹》《篮球先生迈克乔丹》《新钱迈克尔·乔丹》《全球最出色的篮球运动员之一——迈克尔·乔丹》《谁是当今美国职业篮坛的最优秀选手?——拉里·伯德?马吉克·约翰逊?迈克尔·乔丹?》,但题目中并非仅仅是用了乔丹,使用迈克尔·乔丹也较多,其次大都有球王、篮球等特殊语境。很难说单独的汉字“乔丹”是否能够指向迈克尔·乔丹。

此外,混淆理论与稳定的对应关系存在紧密联系却又具有差异,“稳定”与“唯一固定”相比体现出了一种混淆的可能性,但“稳定”的混淆可能性较弱,稳定的对应关系其实是只要求识别,而不要求混淆。因此结合其他构成要素认定对应也不应轻易认定为混淆。对于诉争商标而言,如果经过了长期使用,产生了很高知名度和显著性,即使从构成要素来看,引证商标和诉争商标存在对应关系,依然不能轻易作出两者产生混淆的结论。此外,最高人民法院根据乔丹体育公司发布的《招股说明书》中的品牌风险说明,来认定乔丹公司认识到了相关的公众误认 “乔丹”汉字和迈克尔·乔丹相关,并将其作为产生混淆可能性的证据,但这是否恰当值得商榷。一方面提请注意是乔丹公司的单方声明,从主观上来看是乔丹体育认识到了产生混淆的一种可能性,但另一方面,从客观上来看通过提醒区分反而发挥了避免混淆的作用,即通过注明的方式一定程度上发挥了某种程度的区分作用。

笔者认为,不管是“对应关系标准”,还是一些学者提出的“联系标准”,都只是形式上的不同称谓,是对“对应关系”和“联系”字面本身的理解不同产生的差异,实践中并无影响。关键还是事实上如何判断特定联系与稳定的对应关系。乔丹商标案通过调查报告的形式对这样一种稳定的对应关系加以确认。但公众的认知可否作为法律上的依据?“公众的一般认知”或者说“大多数的判断”并不一定是客观的事实,应当区分法律的认定与事实的认知。证据的认定应当有一个客观的标准,在法律上,美国篮球运动明星“迈克尔·乔丹”到底用什么符号指代,“乔丹”是否专指美国篮球运动明星“迈克尔·乔丹”,应当以迈克尔·乔丹户籍记载或者以汽车驾驶执照载明的符号为准,或是参照其在相应的体育倶乐部的注册登记。“对应关系”也应当有相对确定的含义,并在判决中说明是字面含义、发音的对应,还是消费者心理的联想。

相关公众受制于其语言习惯,在面对姓名这一符号语言商标时必然都会影响对这些问题的判断,对相关侵权行为的认定,其本质是对商标符号认知系统内部结构关系造成破坏作为基本依据。在侵权认定方法中,不仅要求商标符号能够在相关公众中指向特定的人,形成了一种较为稳定的对应关系,还要求造成混淆或者混淆的可能性。传统姓名权对于姓名的的保护范围更宽,仅要求有联系,不要求混淆,而在商标法中的保护应更严格,必须综合考虑混淆的可能性。这也反应出传统姓名权对于姓名的保护要求姓名与特定的人是“唯一对应”的关系,而商标法上作为符号意义的姓名的保护仅要求一种“稳定的对应”关系的合理性。

4.主观恶意

商标恶意注册系违背诚实信用原则,表现为以攫取或不正当利用他人市场声誉,损害他人在先合法民事权益,或者以侵占公共资源为目的的商标注册行为。①参见宿迟:《规制商标恶意注册建设诚信市场环境》,http://www.sohu.com/a/136185258_221481,知产力网站:2018年3月1日访问。在乔丹商标案的判决中注册商标侵犯名人姓名权的认定考虑了侵权人的主观恶意,认为乔丹体育公司是对诚实信用原则的违背。但乔丹体育公司在本案中是否属于恶意注册?是否违背了诚实信用原则?是否会因为恶意使商标当然无效?依然是值得商榷的。

在商标未注册的情况下,他人难以通过查阅商标登记簿等具有公示效力的方式来获知商标注册情况。②参见王迁:《知识产权法教程》,中国人民大学出版社2016年版,第451页。恶意与善意都是主观因素,对主观因素的考量依赖对客观事实的综合认定。我国的商标取得制度是注册制,注册制强调权利外观,但名人姓名因其未注册,不能自动成为商标,且有知名度的名人并不能完全等同于有一定影响的商标,若名人不主动进行注册,将其姓名转化为商标登记在商标登记簿上,以客观事实去推定侵害人的主观恶意难以对抗侵害人以其姓名未在登记簿上进行登记的抗辩,这既不符合注册制度的初衷,方便查阅,又不符合使用制度下因使用积累起的商誉而享有的商标专用权。

过去,恶意的形态强调自己不使用,而日后兜售,这种行为本质可以通过使用意图去判断恶意。但根据2015年英国知识产权局的调查报告来看③Intellectual Property Office (IPO) of independent report,“Bad faith trademark applications in china”,report of March 2015,https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-of fi ce,accessed May 20, 2018.,排在第一位的是搭便车的使用,是存在使用意图的。而在“乔丹商标案”中乔丹体育公司不仅仅是存有使用意图,且通过多年的使用,已经被认定为驰名商标。此外搭便车与恶意侵权仍存在一定距离。虽然如乔丹商标案的证据显示“23号球衣”与“剪影”整体上不能否认乔丹体育公司想要映射迈克尔·乔丹的主观意图,但是使用标识符号与损害申请人实际的利益并不是必然的。首先,迈克尔·乔丹本人并未提供商品,另外考虑迈克尔·乔丹是耐克公司的代言人,从结果来看,乔丹体育与耐克公司的竞争面向不同的客流群体,很难说是一种恶意的争夺客户。其次,在名人姓名的问题上,姓名权本身作为一种绝对权,却不是“绝对的”,正如英国法官所言“不存在上帝赐予的独自使用你的姓名和形象的权利”。④张今编译:《英国:姓名、形象的商品化和商品化权》,《中华商标》2000年第8期。法律很难禁止重名的问题,因此也不能因姓名的相同而轻易认定存有恶意。相对而言,搭姓名符号的便车还有一些正当性理由,符号的显著性价值并不是固有的,不属于持有人一己的成就,而在很大程度上需要依靠外部媒介等的宣传形成一种公众互动的结果。在这一显著性创造过程中,并不像制造一把椅子那样,名人不是唯一的作者,创造的过程存在很大的偶然性,媒体和观众在其中所发挥的作用也是举足轻重的。⑤参见[美]迈克.梅朵:《公众人物的所有权——流行文化和公开权》,温良苑译,载张民安主编:《公开权侵权责任研究:肖像、隐私及其他人格特征侵权》,中山大学出版社2010年版,第73页。

因此,应当结合历史因素和使用因素审慎认定恶意。如果商标注册人长期使用,走自己的品牌之路,就不应认定为恶意。反之,如果大量抢注、极力仿冒知名品牌与标识,则违反诚实信用原则,可以认为恶意。①参见吴汉东:《外文名称中文译名的商标法问题研究》,知产力网站,http://www.zhichanli.cn/article/2394.html,2018年3月1日访问。商标使用的现状,或者说已形成市场秩序也是决定商标能否被确权的重要因素。对主观恶意的判定并不是孤立的,对于商标申请人主观知晓及不正当目的的认定,应具体案情具体分析,结合自然人的知名度,该姓名的显著性,商标申请人与该自然人是否有往来,以及是否从事同一行业等。②参见芮松艳:《申请注册的商标损害他人在先姓名权的判定——“I V E R S O N及图”商标异议复审行政纠纷案评析》,《中国专利与商标》2015年第3期。对主观意图的认定同样离不开相关公众、知名度、对应关系等因素的判断。

总而言之,商标是判断商品来源的标识,商标法中认定侵权的标准不同于侵权责任法上对姓名权侵权的认定,其核心依据是这种使用是否造成公众对符号的误认,即对符号背后所代表的商品和服务来源的混淆与误认。在对混淆加以认定时需要综合考虑多方因素,且侵权要素中的知名度、对应关系、主观恶意的判断不存在客观确定的标准,更依赖于法官个案的主观判断,因此在司法实践中裁判标准不统一。我国目前对外文字符并未形成统一的保护标准,商评委和各级人民法院在解决外文姓名、外文商标的相关纠纷时裁判结果往往不一致,这不利于中外商标权利人对商誉的经营、消费者对商标的信赖,也不利于市场的稳健发展。 结合“乔丹商标案”的裁判要旨及相关法律和司法解释,对争议焦点中具体问题进行分析,从商标法的立法本意出发,理解背后混淆判断、意图判断、地域性、商标使用的因素,有利于强化裁判理由,统一裁判标准。

四、结 语

语言是法律研究的基础,法律依赖于语言。但语言让人们凭直觉直接屏蔽相互连接的理解,这成为比较法的最大挑战。母语是我们理解认识世界的第一工具,我们很难跳出伴随我们成长的母语所形成的思维与认知圈,单一的语言使我们无法正视自身的秩序缺陷,影响了自我认知能力。③See Vivian Grosswald Curran,The Oxford Handbook of Comparative Law,Oxford University Press, 2006,pp.676,704.在涉及乔丹商标案此类案件时,法院不应忽视诸多涉外因素所包含的语言上的特殊事实,如“乔丹”只是英文姓氏“Jordan”其中的一种汉译,迈克尔·乔丹本人并不使用“乔丹”指称自我,且结合其他事实来看,乔丹公司所代言的耐克公司本身推出产品时使用的名字为“Michael Jordan”“Air Jordan”,这些看似无关紧要的因素,却会对利益的综合衡量产生极大的影响。

从语言学的角度来说,语言之间的差异其实是最难跨越的思维上的差异,而思维上的差异会导致一系列方法论的不同,不一样的建构习惯,会导致不一样的逻辑。从可译性的角度来看,如何把握一个词的语义场,而这一语义场可能在另一种语言中没有对应的词,英汉姓名之间的对应与转化表面上看是翻译的问题,事实上很可能是思维习惯的不同,那么这样的概念显然相比那些有对应词汇的概念更容易水土不服。翻译不仅是比较法的基础,也是分析认知的基础,含义和问题在翻译的过程中逐渐展现出来。翻译也是一种特殊的适用,一种语言内部寻求跨越阶层、文化专业认知的交流都是有困难的,更不用说语系和语系之间。语言是一座仓库,包含了特定的世界观,模糊的多语言比完善的单语言更有助于学习,理解其他语言能自动产生一种对其他语言的直觉,从而跨越认知障碍。多语言的比较法学者,能够扩大对差异本质理解的能力。但许多法律现象的解决,更多地是依靠司法实践的工作者与参与者——法官与大众。在“乔丹商标侵权案”的判决中既包含了专业的法官智慧,也采用了民意调查等民众参与司法的方式。但法官往往是单语言个体,其判断往往会基于中文语言的常识性判断而导致一些认知上的误解与缺陷;民众一般意义上的事实判断并不能够等同于法律上对事实的认定,因此对此类案件的判决必然会具有一些局限。跨国法律现象的出现,对立法者、法官、学者、律师的多语言能力提出了更高的要求。乔丹商标案首先应当确定符号与姓名和商标之间的对应关系,由于姓名权保护强调一种“身份一致利益”,需要通过一些法律上的公示性外观确定“乔丹”这一符号与迈克尔·乔丹本人之间对应关系的“确定性”,而非基于语言与事实的模糊性与任意性,去认定对应关系的“可能性”。

法律的内在逻辑应当具有统一性,民法上姓名权的保护侧重对人身价值的维护,而商标化的姓名权侧重财产价值的保护,二者存在一定的矛盾与冲突。实际上,当姓名权被商业化利用进入商标法领域后,不再是现有民法意义上的姓名权了。自然人的姓名权平等地受到保护,但是在商业领域,普通自然人的姓名区别于公众人物的姓名,公众人物的姓名因自身的声誉等原因具有更高的商业价值。因此仅从经济利益的角度来考量,公众人物姓名与普通人姓名的保护不可能是平等的,其在商标法上发挥着更强的符号标示性作用,具有一定的排他性,因而保护程度更高。传统地对姓名权的理解已不能满足姓名商品化利用的需要,其不再强调姓名权客体本身的完整性与自主选择性等因素,而是更强调姓名符号的指代功能。这在《商标法审理标准》中实际已有一定的体现,如在《商标审理标准》中关于姓名权的规定指出:“未经许可使用公众人物的姓名申请注册商标的,或者明知为他人的姓名,却基于损害他人利益的目的申请注册商标的,应当认定为对他人姓名权的侵害。”这里关于姓名权规定的用词区分了“公众人物的姓名”和“他人姓名”,可见法律上对二者的保护要求是不同的,对一般自然人要求明知并有恶意损害他人利益的目的,其对于损害姓名权的认定所要求的程度更高。

严格来说,保护作为符号的姓名,只是一种符号权利,或标志性权利,因此在商标法中对此类权利的保护不应当超过未注册驰名商标的保护,否则对我国商标法的注册取得等制度都是极大的挑战,也会给财产权的设置带来异化的效果。一方面名人通过合同的方式授权给公司能够获得代言利益,且只要公司之间的商标符号不发生混淆实际就不会对名人在其姓名权上的符号价值造成损害。另一方面也有利于督促名人积极顺应我国的商标注册制度,通过注册的方式主动取得强保护。此外,迈克尔·乔丹不是中国公民且未曾在中国长期居住;其在中国没有自己的商业实体;其已经退役,在中国的宣传日益减少等因素依然是法院进行价值平衡应当考虑的因素。法院在判决中所提及的“市场秩序”与“商业成功”,在平衡中外双方利益时也同样是不容忽视的问题。全球化背景下商标取得制度的差异越来越小,使用取得制度与注册取得制度不断融合,应当尽快确立注册与使用互为表里的商标法原则,寻求注册与使用的平衡,进一步加强对于中文译名商标注册的审查,加快建立案例指导制度,统一司法裁判,使得法院的裁决有更多的可靠性与可预测性。