整理国故

——俞剑华画籍研究之方法论概述

2018-07-20中国矿业大学建筑与设计学院江苏徐州221116

荆 琦(中国矿业大学 建筑与设计学院,江苏 徐州 221116)

一、小引

民国八年(1919年)五月,《新潮》杂志针对国故、国粹研究提出“整理国故”的主张。胡适将“整理国故”提升到“新思潮的意义”的高度,并将其作为对待处理传统学术思想的态度方针,由此在当时的学术界引起了一场较大规模的整理国故运动。

胡适认为,“整理国故”就是要用“批判的态度”和“科学的精神”重新整理古代的历史文化遗产,包括对古籍的校勘、注释、标点、考证。“科学的精神”,就是以西方近代社会理性精神和价值观念为参照来审查甄别,清理弃旧,“补充我们没有条理系统的习惯”。“整理国故”思潮直接继承了清代朴学注重考据的精神与方法,以及中国传统学术体系中的疑辨精神。它将新文化运动中简单的中西文化二元对立,提升到既传播西方先进文化,又改造传统文化的新高度。[1]

从文化思想方面看,整理国故运动具有积极意义。民国初年,文化上的保守一派昧于时势,在很大程度上仍然固守于恋古情结;而革新一派的大多数人物又拘于“不破不立”的思维模式,游离于新旧文化之间,以至对传统文化的优长缺乏必要的认识与汲取。胡适正是基于此种情境,率先举起“研究问题、输入学理、整理国故、再造文明”的旗帜,以“批判的态度”,“重新估定一切价值”,寻找出中国传统文化与西方科学文明的契合之处。陈端志在《五四运动之史的评价》一书中认为:“他们一方面继承了新文化运动的理性批判精神,另一方面又深化了新文化运动对中西文化问题的认识。所以,他们倡导的整理国故运动并非只是一场单纯的学术文化运动,而是作为新文化运动的产物,体现了新文化运动在学术文化领域的延续,进一步推动了中国传统学术的现代转型。”

整理国故运动作为20世纪20年代遍及大江南北的文化思潮,不是历史的退步而是民族文化传统顽强生命力的要求。不管在史料的保存与挖掘上还是它所营造的学术氛围,对于中国的史学发展都产生了深远的影响。

二、消极之整理:版本、文字、质量的整理

俞剑华在《画籍之整理》一文中认为:“关于画籍之整理,亦可引用近代盛行之整理国故方法。”[2]180古籍整理是“整理国故”运动中一项非常重要的工作,就绘画而言,对于中国历代画籍的整理,是致力于画学研究之士“整理国故”行动的首要任务所在。俞剑华衡量“画籍之整理”成功与否有着自己的标准:

愚意画籍之整理,应分两方面进行,一为消极之整理,二为积极之建设。所谓消极之整理者,即将固有之画籍在其原有之形式内,加以种种刮垢磨光之工作,使之真伪厘然,玉石划分,使读者有正确之观念,不致歧途彷徨者也。积极之建设者,将画籍根本改造,去其糟粕,留其精华,另行编著各种完美无缺之画籍,犹孔子之删《诗》《书》,定礼乐,集历代书籍之大成者也。欲求积极之建设,必先作消极之整理,整理就绪而始有建设之基础。若徒整理而不建设,则无进步之望,若徒建设而不整理,则言多无据。二者实可合为一种整理即所以建设,建设亦即所以整理。历代此种整理建设并重之书殊为缺乏。在前代仅有一《佩文斋书画谱》,在近代则推余绍宋之《画法要录》及《书画书录解题》。[2]

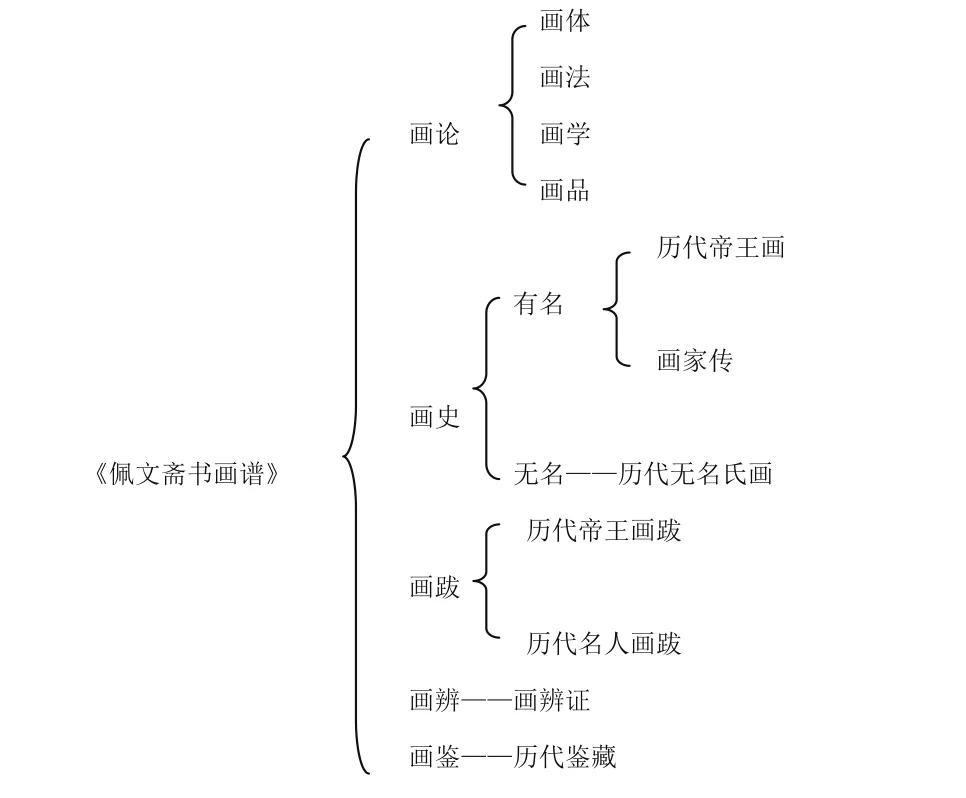

清·王原祁主持编撰之《佩文斋书画谱》,共一百卷,包括书、画两大部分:书体、书法各两卷;书学、书品各三卷;画体、画法、画学、画品各两卷;历代帝王书三卷;历代帝王画一卷;书家传三十三卷;画家传十四卷;历代无名氏书六卷;历代无名氏画两卷;御制书画跋、历代帝王书跋、历代帝王画跋各一卷;历代名人书跋十一卷;历代名人画跋七卷;书辨证一卷;历代鉴藏书类四卷;历代鉴藏画类六卷。所引书籍、画籍一千八百四十四种,每条皆注明出处,搜罗广博、体例完善、分类科学,为中国书学、画学的一部类书巨著。“所憾者仅为分类钞书,材料既无严正之抉择,真伪亦不加片言之辨正,更无积极之创造,其效用遂仅限于类书,乃零星旧说之集中,而非系统新说之创造也”[2]122。

画学衰微于今日而极矣,以狂怪狞恶为有气魄,以涂脂抹粉为美观,市井喜之,上海画派提倡之,日本之浅识者附和之,动开画会,自标声价,耳食者震之,辄为所惑。后生小子羡其易致富裕而博浮名也,竞趋而师事之,习俗如斯,谁复肯细研画理之精微,谁复肯推究古人之绪论,甚且以为历来剧迹亦不足师,就易舍难,急于自表而画道遂不可问矣,此虽风会使然,而画籍之失于整理使学者茫然不知所以从事,亦实有以致之也。[1]

余绍宋有感于近代画坛普遍存在的不究画理而导致画风衰糜的现象,在“画学书籍之整理,其可缓乎?”此种强烈责任感的驱使之下于民国二十四年(1935年)编撰出版了《画法要录》一书,试图“挽颓波而标正轨”,“友人见之咸谓此为整理国故之一端”。《画法要录》对古代画学的科学的分类编排,订讹误、杜剿袭,使有裨于实用,确实是与“整理国故”思潮一脉相承。然俞剑华认为此书“唯仅限于画法,自不及《佩文斋书画谱》之完备,且亦仅有摘钞而无辨难,尚少积极创造之精神。《书画书录解题》则纯为解释原书内容之用”[2]123。

俞剑华之所以对前人画籍整理著述赞毁参半,原因就在于这些著述仅仅是达到了“消极之整理”的层面,停留在画籍版本的校勘、辨伪、斥妄,画籍文字的校雠、注释、标点,以及画籍质量的删繁、去重这些方面,而没有上升到“积极之建设”。

三、积极之建设:内容规范与类例分明

前人之成就不容抹煞,“消极之整理既毕,始可进而言积极之建设”,肯定前辈成就的同时,俞剑华就“画史”、“画法”、“画理”、“画鉴”、“丛书”、“译书”六个方面提出了“积极之建设”的要求:

一、画史 画史方面虽已有不少之著作,但合于吾人之理想者尚未之见,非另行著作不可。

二、画法 画法书籍,多系枝枝节节,无甚系统,今当按照《芥子园画传》之方法,将国画所有之画法,分门别类,作详细之叙述,至于插图应采取古代名家之作品,用玻璃版印刷,庶与原迹不爽毫厘。

三、画理 画籍之中,画理、画法、画诀、画论等每不易划分,往往理中有法,诀中有论,性质实难确定。今将画法一方面全行分出专编画法一书,亦将画理一方面抽出,另编画理一书,将历代之画理,或按时代,或依性质,作有系统之叙述,并辨其是非,评其优劣,可仿西洋美学之例子,作为中国之美学。

四、画鉴 除将历代鉴藏详为著录外,凡国宝外流,例如巴黎、伦敦、柏林、东京各博物院及外国各私家收藏,均应设法搜辑,汇为一编。其真迹至今尚存者,尤须择要制成玻璃版以便观览。

五、丛书 绘画丛书可将历代画论画理画法之书,尽量收入,至于著录之书如《式古堂书画汇考》《大观录》等,仅足供鉴赏家之翻阅,而卷帙繁多,不易翻印者不录。其家喻户晓,单行本极易购求,如《芥子园画传》《桐阴论画》等书不录。抄袭旧说,杂录成文,毫无价值如《书画传习录》《桐阴画诀》等亦不录。其收录之书,对于版本之考订,字句之校雠,作者之小传,真伪之辨证,奥义之疏解,以及历代对于此书之评论,题跋序文,均须一一汇列,务使读者晓然与此书之来历与其真正之价值。窃以为此种丛书编辑方法,不但绘画方面十分需要,其他各种学问,亦无不需要也。

六、译书 译书有两种,一将外国之书译为中文,以便他山攻磋,尤以日本所著关于中国绘画之书甚多,且不乏有价值之作。一将中文画籍择要译为西文(英法德等)以便向世界宣传,使西人知吾国绘画之高深,不致目吾国为无文化之国。以余所知国画书籍之译为英文者仅有《芥子园画传》,为西人所译,自不免隔膜,以后应由吾人自译,唯深于国画而又能邃于西文者殊难其人耳。[2]122-123

有关画史“积极之建设”,在俞剑华看来似乎最为迫切,因为“合于吾人之理想者尚未之见”,故“非另行著作不可”。在《国画研究·画史之研究》一章中,他分别就“中国绘画史之内涵”“中国绘画史之分类”以及“编著中国绘画史之注意”三个方面阐述了画史“积极之建设”的内涵。

中国画发生甚早,进化甚速,理论甚高,方法甚妙,范围甚广,变化甚多,宜其有完美丰富、系统正确之绘画史,以叙述历代之绘画史迹,足以昭示中国绘画演进之迹,使读者了然于中国绘画全般之面貌也。但试一究其实际,号称所谓画史者,虽汗牛充栋,然求其组织,有系统,考证严明,见解正确,叙述详明,插图丰富之完美,画史竟不可得。近代有识之士,已见及于此,努力著作,然以环境关系,用一人之学识才力而欲成此繁重伟大之著作,其势有所不能。盖中国绘画史所包含之方面太多,除绘画之本身外,对于考古学、哲学、文学、金石学、书法、建筑、雕刻、塑像、古董,均须有相当之知识,否则对于中国画即有不易了解之虞。即以绘画之本身论之,至少包含画政、画家、画迹、画论、画籍、插图六种。

画政,即绘画与政治方面的关系。“国运之盛衰,政治之隆替,实为绘画起伏之枢纽,不明政治之背景,即不易了解画道兴废之所以然。故中国绘画史对于历代政治必须有正确之认识,精密之研究,对于绘画有关系之政治,尤须考虑周详,明其因果,则历代绘画之兴替必能如网在纲,不难与人以具体之观念矣。”[2]23

画家,是绘画史的主体,绘画史实际就是古代画家绘画活动的记录。“每一时代,每一画派必有其代表作家,代表作家之下必有若干从属画家,作史者对于代表画家无妨尽量叙述,至于从属画家则须依其价值之轻重作繁简之标准,……庶能文简事繁,条理井然,有纲举目张之利,无流水账薄之弊矣。”[2]24

画迹,即历代所保存下来的绘画作品。“中国绘画史对于历代画迹之聚散,政府士大夫收藏之转移,收藏家之事迹,著录及其题识,以及鉴别真伪之方法,均应作审慎周详、有系统之叙述。”[2]

画论,即中国绘画之理论。“中国绘画史应当将历代画论,探源溯流,取精舍粕,按其发表时代之先后,求其立论嬗变之痕迹,加以有系统之叙述,发扬先哲之真意,引导后学以津梁,庶足以尽画史之责。”[2]25

画籍,即与绘画有关之书籍。“编中国绘画史者亦当将所有绘画书籍,加以具体之整理,考其时代之前后,品其价值之优劣,核其著述之真伪;含义深奥者疏解之,词藻支蔓者删削之,理论之空疏剌谬者辨正之,版本字句之讹舛者校雠之;能使读者得循阶而升,不致在彷徨于歧途,始为之得。”[2]

插图,即与文字相配合说明画史的图画作品。“绘画史尤须有丰富之插图以与文字相对照,并须辨别插图之真伪,务求其精确明悉,每一时代之每一代表作家,均应选辑其代表作品,若无关重要或只知临摹,毫无创作之精神者,则不妨从略。”[2]

明确书中需要包含的基本内容,是撰写者编著一部中国绘画史的第一步。俞剑华认为一部称得上“积极之建设”的绘画史,首先应该具备“画政”“画家”“画迹”“画论”“画籍”以及“插图”六个方面,他对于每一方面需要解决的问题给予了较为详细的说明,“画史具此六者,虽不致毫无遗憾,亦差堪自慰矣”[2]。

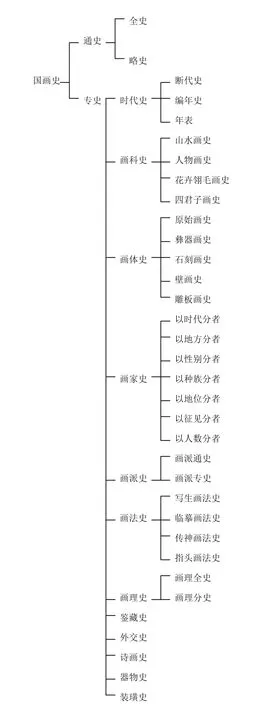

中国绘画史的分类,是俞剑华画史“积极之建设”所要求完成的第二个层面,“至于已出版之中国绘画史,虽已有多种,然若严格加以分类,则重复者甚多,缺乏者亦不少,其补充固尚有待于吾人之努力。即有者亦未必为有价值有系统之著作,亦犹待吾人之整理”[2]26。在《中国绘画史之分类》中,俞剑华虽仅用文字加以说明所划分的门类,但实际上他是根据绘画史书籍的内容和性质建立起一个完整的“中国绘画史分类谱系表”:

“类例既分,学术自明”(汉·郑樵语),依照俞剑华此绘画史分类谱系表,历代绘画史书籍,按其所论内容便可轻易划分性质所属,简洁明了,然而一史之中兼具他史仍然是普遍存在的现象,这也正是俞剑华详列此表所希冀解决的问题。

“中国绘画史有许多史料,许多思想,许多传说,不可轻信,必须加以审慎之处理,切不可一视同仁,均加收录,以致真伪杂出,良莠不分。”针对这种情形,俞剑华在《编著中国绘画史之注意》一文中总结出三个特别需要注意之处,以备作史者参考,分别为“中国绘画所受之侵略”、“中国绘画史应破除之传统思想”,以及“中国绘画史上不可轻信之褒贬”。

他将中国绘画所受之侵略分为“礼教之利用”、“政治之压迫”“宗教之掠夺”“文学之浸润”“西画之输入”和“日画之混珠”,此六点基本涵盖了中国绘画自诞生之日起所遭遇到的各种外部影响。每一种“侵略”之下,绘画都呈现出不同的应激反应:“成教化,助人伦”的礼教副产品;务以规矩以迎合上意的附庸风雅之物;宗教家借之为传道之具的程式佛画;丰神潇洒,气味清高的文人绘画;糅合中西画法,曾盛极一时的改良国画;鱼目混珠,贻害无穷之日本折中派所创“新中国画”。这些虽言“侵略”,但任何事物都具有优劣参半的两面特性,俞剑华在论述六种“侵略”时也并未对其持完全否定的态度,而是就每一种“侵略”对于中国画发展所起到的推动与阻碍并行论之,意在告诫作史者务必有唯物辩证之思想,方有客观公正之画史。

中国绘画史应破除的传统思想包括:“崇古过甚”,不分是非,以古为是,不别优劣,以古为优;“贬今过甚”,足以遏抑画家之志气,阻碍画坛之进步;“重视临摹”,千篇一律,陈陈相因,空疏薄弱,奄奄无生气;“藐视创作”,此画中之机械,画道之蟊贼,既乏趣味,又贬价值。“以上四者,其唯一重大之病源,厥为崇古,因崇古遂不得不贬今,因崇古遂不得不重临而轻创。”[2]39中国画家历来有崇古之传统,崇古并非坏事,也非恶德,尊重和继承前人宝贵遗产是今人发展和进步的必要阶梯,然而过分崇古贬今,致使重临摹而轻创作,终将酿成画坛积弱之势,遭受侵侮。俞剑华指出崇古贬今、重临轻创的画坛恶劣风气,希望画家和作史者皆能够鉴往知来,有所警惕,不致重蹈覆辙。

中国绘画史上不可轻信之褒贬约而论之有三:“神话”“谀词”“贬词”。中国绘画史中的众多神话故事的发源,仍不外是崇拜古人的结果,俞剑华认为著史之时,必须将神话分别注明,勿再任其淆惑听闻。至于古人随己所愿或阿谀奉承或贬低诋毁之词,作史者更不可轻易信之,应以科学态度对其客观评价。

画籍分类是俞剑华所提倡的绘画史“积极之建设”中的另一个重要问题。所谓画籍,即有关绘画之书籍,是绘画史与画论研究之基础,“中国关于绘画之书籍,虽未能浩如烟海,却亦能充栋汗牛。六朝以前不过片言只语,两晋以后,始有专著。自顾恺之、王微、宗炳开端,著作渐盛,或赓续前修,或独标新意。其间盛衰多少,亦变化多端”[2]107。俞剑华根据明清以来见于著录的画籍数目作概括统计,中国关于画学的书籍,虽有五百八十四种之多,但实际可考且留存于世人可见之的最多不过三分之一,但是“中国书籍向无严格之分类,普通所用之经史子集亦极为勉强。绘画向归子部,为艺术重要之部分。绘画书籍向无正确之分类。一书之中,往往体例不纯,言史者恒及于理,论法者或涉于传,虽欲使之分类,而势有未能。此其故盖由于国人向乏科学头脑,艺术家更不屑于循规蹈矩,以致流传于今日之画籍,虽为数不多,其纷杂糅乱,漫无系统,虽目录学专家亦将束手无策”[2]110。

在阐述画理方面的积极建设中,俞剑华认为“画籍之中,画理、画法、画诀、画论等每不易划分,往往理中有法,诀中有论,性质实难确定。今将画法一方面全行分出专编画法一书,亦将画理一方面抽出,另编画理一书,将历代之画理,或按时代,或依性质,作有系统之叙述,并辨其是非,评其优劣,可仿西洋美学之例子,作为中国之美学”。虽然是针对画理类书籍提出的分类方法,但也可适用于全部画籍的分类整理工作。

“人守其学,学守其书,书守其类”,“欲明书者,在于明类例”,分类的作用就是“辨同异”,“类例分则百家九流各有条理”,正所谓“类例既分,学术自明”。对于美术理论文献进行研究,根据其时代、性质和内容进行分类是研究过程中最基本的工作。《佩文斋书画谱》在美术文献的整理历史中,第一次将始自五帝而迄止于元明的书法和绘画古籍文献集中在一起,顺序依次为论书、论画、历代帝王书、历代帝王画、书家传、画家传、历代无名氏书、历代无名氏画、御制书画跋、历代帝王书跋、历代帝王画跋、历代名人书跋、历代名人画跋、书辨证、画辨证、历代鉴藏书类、历代鉴藏画类。先列历代帝王,其余则以时代相次。有些书迹画幅偶传有作者姓名字号但无书可凭据者则不载入,所征资料皆注明出处。全书体例精密,引据翔实。

《佩文斋书画谱》是俞剑华看来前代容整理建设并重之唯一书籍,分类辑录方法科学,既易比较理论书籍之得失,又便于读者翻查检索,但是其中对于美术文献的此种分类方法在后来的同类目录书籍中并未得到广泛地继承和延续。

近代余绍宋《画法要录》是俞剑华推崇之画籍分类整理的另一部著作,“其言绘画书籍之分类,首事整理者,允推余绍宋氏之《画法要录》。”[2]110

《画法要录》考史上遗留下来的专论绘画的书籍文献,大致分为六大类:

1.画品类——所以品题画之品格者,如谢赫《画品》、朱景玄《唐朝名画录》等。

2.画史类——叙述画家生平并其宗派作法者,如张彦远《历代名画记》、郭若虚《图画见闻志》等。

3.著录类——记载名迹之标题、款识、题跋、印章以及纸绢尺寸者,如张丑《清河书画舫》、卞永誉《式古堂书画汇考》等。

4.题跋类——乃画家自录其题识或题人画后者,如董逌《广川画跋》、恽格《瓯香馆画跋》等。

5.论述类——叙述或辩论流派与自抒心得者,如董其昌《画旨》、沈宗骞《芥舟学画编》等。

6.论作法类——述作画秘诀或摹绘各家画式者,如邹一桂《小山画谱》、王概之《芥子园画传》等。

《画法要录》主要辑录古人论画之法,因此以采录古人讲述作法的书籍为主,兼采录论述类的书籍。由于时间远近的关系,宋之前书籍较少而明清为多。

俞剑华《中国绘画史》将历代画籍分为九类十七目:

第一 画史类——共分通史、断代史、编年史、专史、诗史、书画合编、类书七种。专史之中又细分为人类、地方、画科、征见四目。

第二 画法类——共分画论、画诀、画谱三种。

第三 画品类

第四 画跋类——共分题人、自题、杂题三种。

第五 画鉴类——共分政府所藏、一家所藏、他人所藏、古今所藏四种。

第六 丛辑类

第七 论画诗类

第八 杂记类

第九 伪托类

其中散佚和未见两类因只有存目而无存书故未列入;将画品论画诗并入画论之中,另外列画谱一目。

从俞剑华与余绍宋对于画籍所采用的分类方法不难看出,其依据皆是所录画籍的性质,这里俞剑华只是在《画法要录》的分类基础上对之进行了细化,按他自己的解释:“此种分类,并非十分合于科学方法,不过就固有之书籍中,按其性质之近似者强为划分耳。以个人之眼光不同,分类之方法自亦因之而异。过简则挂一漏十,无类可归,过繁则条目详尽,不易记忆。一书之中多兼数种,究宜归于何类,颇费斟酌。例如张彦远之《历代名画记》,其在画史中之价值宛如正史中之《史记》。初视其名似应归于画鉴类之历代收藏,其实此书关于画史、画法、画论、画鉴以及题跋押署印记,无不应有尽有,可归于通史中之全史,若继起者均能循此轨辙,则中国绘画书籍,岂不秩然有序,易于披览。惜乎继起者除《图画见闻志》尚有典型外,书即成绝响,后之作者,学识魄力,均不足以语此,全史乃渐变为断代史矣。有许多书名骤视之竟不辨为何书,如郭思之《林泉高致集》,周密之《云烟过眼录》,罗大经之《鹤林玉录》,赵希鹄之《洞天清禄》,汪珂玉之《珊瑚网》,赵琦美之《铁网珊瑚》,朱存理之《珊瑚木难》,陆绍曾之《吉光片羽》,姜绍书之《无声诗史》,缪日藻之《寓意录》,盛大士之《溪山卧游录》,高士奇之《江村销夏录》,孙承泽之《庚子销夏记》,非详审其内容,则将不知归于何类。至于画论、画序、画记、画训、画诀、画说、画谱、画评、画集、画引、画尘、画识、画编、画寄、画谈、画筌、画话、画赘、画忆、画絮、画原,则皆为画中专讲理论之作,其性质殊难作严格之分析。故国画书籍虽不甚多,但欲作正式科学之分类,几不可能,今之所列,求其无大过而已。”[2]112-113

俞剑华认为《画法要录》之分类有过简之嫌,难免“挂一漏十”;而余氏之《书画书录解题》将所收书目分“史传”、“作法”、“论述”、“品藻”、“题赞”、“著录”、“杂识”、“丛辑”、“伪托”、“散佚”、“未见”十一大类,旗下再分若干小类,又有过繁之病,苟无索引,殊难检阅。于是综合二者,深思熟虑,列以上九类,希扬长避短。俞剑华《中国古代画论类编》一书,“虽名画论,而所包括内容颇广,凡画理、画法、画诀、画诗、画品、画评、画谱、画说、画鉴、画筌、画尘、画跋等之与画学原理有关者”[3],皆收录其中,也是按照文献的内容和性质综合进行分类的,延续了他此前的方法。

这种文献分类的方法后被近现代美术文献目录书籍广泛采用,成为编撰时的主要方法,而画史、画法、画理、画品、画诀、画鉴、丛辑、画跋、杂记、伪托等也逐渐成为画学目录书籍中的常用划分类别。温肇桐《中国古代画论要籍简介》分“画理”“画法”“品评”“画史”“著录”“诗词题跋”“丛辑”以及“书录书目”八个类别收四十六种画论经典要籍。周积寅《中国历代画论》按“本质特征论”“起源发展论”“功能论”“创作论”“作品构成论”“范畴论”“风格流派论”“评赏论”“中外绘画比较论”分别历代论画著述,录金句名段,同样是对先师所倡之分类方法的继承和发展。

对于中国古典绘画文献尤其是理论文献进行分类是具有相当难度的,这是因为在很多画籍中往往掺杂历史、技法、品评、题跋等多种内容,著者将这些内容交织在一起进行论述和分析,这就造成了很难从文献的具体存在形式上对其加以区分,因此根据文献内容的侧重点定其性质进行分类是较为理想的方法,这样做有助于系统把握古典绘画书籍,为深入研究服务。

四、结论

“消极之整理”与“积极之建设”相结合的方法,是俞剑华对于画籍整理所提出的一个总的方法,同时也是一个理论。“消极之整理”是对古代不同版本画籍加以比较研究,择善而从,还古书之真面目;是对画籍文字的考证校雠、注释标点;是对画籍辨别真伪斥妄驳谬;是对画籍质量的删繁去重。“积极之建设”是在“消极之整理”的基础上从画史、画法、画理、画鉴、丛书、译书等六个大的方面对于古代画籍的进一步整理,这其中包含编撰有组织、有系统,考证严明,见解正确,叙述详明,插图丰富完美之绘画史传;按照《芥子园画传》之方法,将中国画所有画法分门别类,详细叙述;明晰性质,辨其是非,专编画理类书籍,仿效西洋美学,以成中国特色之美学;著录历代鉴藏画作,搜辑外流异国之国宝;尽收历代画论、画理、画法书籍编辑绘画丛书;吸纳国外学者所著关于中国绘画之书取其精华,倡导传统画学书籍翻译以促交流。俞剑华这里虽然只是针对画籍整理提出此方法,但是其他各种学科皆可适用。作为“积极之建设”具体实施方法的体现之一,俞剑华对于中国绘画史在内涵界定、类别划分以及编著绘画史之注意这三个方面的详细阐述,为近现代中国绘画史的编著拉开了新的序幕,一改以往内涵混淆、类例不分、个人感情浓烈的传统编撰方式,确保了绘画史的客观与明确。而作为体现之二的以性质为依据的画籍分类方法则基本打破了绘画归属“四部”之“子集”的传统分类方式,使历代画籍在类别上更加清晰明了,改变了其纷杂糅乱,漫无系统的局面,为以后的绘画专科目录奠定了基础。