佟二堡特色小镇的网红活动——基于费斯克大众文化理论的研究

2018-07-20赵庆艳

赵庆艳

佟二堡特色小镇的网红活动——基于费斯克大众文化理论的研究

赵庆艳

(渤海大学 文学院,辽宁 锦州 121000)

网红演唱会是近期发生在佟二堡特色小镇的商业演出活动。它同时包含了两种力量,一种是由活动组织者和地方政府组成的支配性力量,把网红活动作为公关宣传、形象塑造及获取地方认同的传播媒介;另一种是作为被支配群体的小镇居民,他们从网红活动中创造出了符合自己文化旨趣的快感、意义和身份认同。网红活动对于反思当下的网络直播产业、地方政府与民众的互动关系和特色小镇的建设等社会热点议题,具有一定的启发性。

特色小镇;网红群体;地方政府;小镇居民

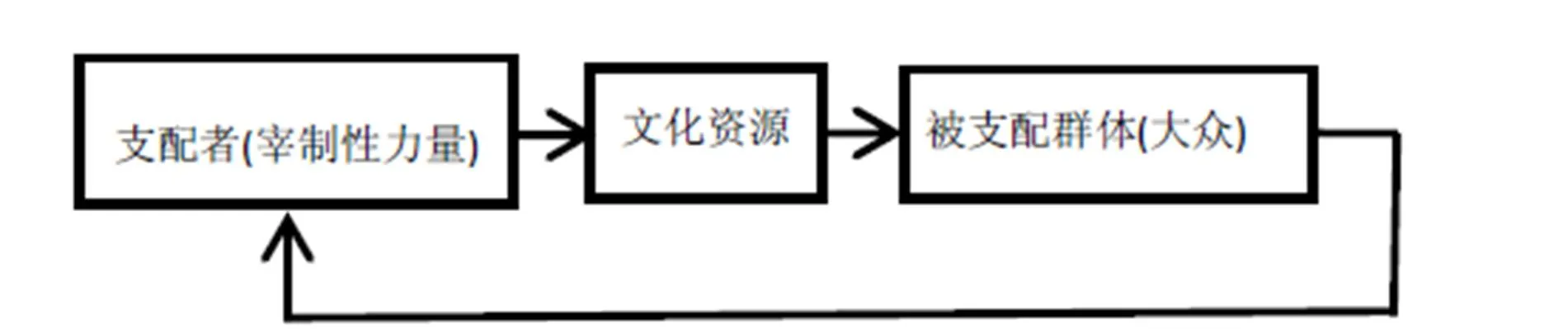

美国学者费斯克的大众文化理论认为,大众文化是在互动中产生的,它必须同时包含着宰制的力量和反驳宰制性力量的机会,在这个互动的文化系统中(如图1所示),宰制性体制和支配者提供了文化资源,而作为被支配群体的大众通过对这些文化资源的生产性使用,能够创造出属于自己的意义、快感和身份认同。佟二堡特色小镇的网红活动,同样可以运用大众文化的这种互动关系来进行解释,活动组织者和地方政府为小镇居民提供了网红演唱会活动,但是参与活动传播的小镇居民却从网红活动中生产出了自己的意义、快感和身份认同。

图1 大众文化中的互动关系

一、 佟二堡网红演唱会活动

2017年9月21日,佟二堡镇特色小镇出现了一场商业性质的网红演唱会,活动现场聚集了直播平台的百余名网络红人和近两万名小镇居民,但是在演唱会即将开始之际,活动组织者临时宣布活动取消。网红活动虽然遭遇流产,但是关于网红活动的相关话题和各种流言却在镇域内迅速蔓延和扩散,最终成为小镇居民的大众文化活动。

网红活动作为一种大众文化,是地方政府与活动组织者和小镇居民进行互动的产物,充斥着互相矛盾和冲突的各种话语。费斯克指出,“除了极少数和极边缘的例子外,大众无法也未曾生产自己的物质商品或文化商品”,但是大众可以“权且利用”现有的文化资源创造并流通意义与快感。因此,大众文化是在互动和博弈中产生的,它同时包含着宰制的力量和反驳宰制性的力量,“始终带有权力关系的踪迹,以及宰制力量与臣服力量的印痕”,大众文化是具有矛盾性质的文化互动系统[1]。

在佟二堡网红活动的文化互动系统中(如图2),地方政府和和活动组织者是网红活动中的支配性力量,小镇居民作为被支配群体参与到网红活动的传播过程中,并对支配性力量提供的这种文化资源进行解码,从中创造出了符合小镇居民自己文化旨趣的意义和快感。

图2 佟二堡网红活动中的互动关系

二、 网红活动中的支配性力量

费斯克认为,宰制性体制可以通过收编或遏制,来消解被支配群体对文化资源生产性使用的创造力,从而强化现有的社会秩序,起到安全阀的作用。在佟二堡网红演唱会活动中,活动组织者和地方政府是其支配性力量,他们试图通过控制网红活动的镇域传播来获取小镇居民的政治和文化认同。

1.活动组织者。活动组织者是佟二堡网红演唱会最直接的支配性力量。对于活动组织者来说,网红活动是塑造企业形象和网红群体形象的公关宣传活动。活动组织者通过邀请网络直播平台的知名度较高的网红,并借助微信平台、户外媒体和宣传条幅等传播渠道,在小镇营造了良好的宣传氛围,吸引了小镇居民的注意力,为小镇居民的日常生活提供了新鲜的谈话议题。

网红活动组织者的传播动机,主要是为了提高活动组织者和赞助商在佟二堡特色小镇的知名度和美誉度。此外,由于活动组织者本身就属于网红群体的成员,他们试图通

过活动宣传来打破小镇居民对网红群体的刻板印象。在这场网红活动中,网红群体偏向于年轻化、经济收入相对偏高,容易将物质消费当做展示自身社会经济地位的手段。因此,活动组织者希望通过开展演唱会、全天候户外媒体宣传和条幅奇观等炫耀性消费行为,改变小镇居民对网红群体的偏见,塑造自身作为地方经济精英的身份和形象,增强在小镇场域内的社会影响力。

2.地方政府。地方政府是佟二堡网红活动中相对隐蔽的宰制性力量,但是在这宰制群体内部存在着关于网红活动和特色小镇建设的政治张力。

一方面,基层镇政府对网红活动采取了默许甚至鼓励的态度,试图借助网红演唱会的传播来实现特色小镇在经济、文化和社会等层面的社会理想。在经济层面上,网红活动对于基层镇政府创造良性的官商互动关系、打造良好的营商环境和推动镇域经济发展,具有一定的积极作用;在文化层面上,网红演唱会可以丰富小镇居民的文化生活;在社会层面上,网红活动能够促进社区的邻里关系、构建和谐友爱的小镇宜居环境以及提高佟二堡特色小镇的知名度。

另一方面,上级政府从社会管理和控制的角度出发,制止了佟二堡网红演唱会活动。在上级政府的支配性框架中,佟二堡特色小镇暂时不具备举办大型群体性活动的条件,网红演唱会缺乏合理性合法性,网红活动现场的小镇居民是非常态的群体聚集,潜藏了非理性、流动性和破坏性等因素。因此,为了防止小镇场域内大量人群聚集而引发群体性踩踏等安全事故,维护小镇居民的公共安全和稳定特色小镇的社会秩序,上级政府相关部门及时终止了佟二堡网红活动。

三、 网红活动中的抵抗性力量

费斯克把大众文化视为斗争的场域,他在承认宰制力量的同时,更注重大众的战术,大众的活力和创造力可以在日生活中规避、对付或抵抗宰制性力量。小镇居民是网红演唱会活动中的被支配群体,但是他们并没有完全接受活动支配者的叙事框架,而是生产了一种不同于支配性力量的话语。这些话语有的相互关联,有的相互抵牾,解构甚至颠覆了支配性话语,创造出符合小镇居民自己文化旨趣的快感、意义和身份认同。

在大众文化的快感理论中,费斯克将大众的快感划分为躲避式快感和生产性快感两种类型。在网红活动的话语场中,小镇居民在共享的镇域内生成了自己的意义和快感,既包含创造自己文化的生产式快感,也包含抵抗支配性群体的冒犯式快感。

1.躲避式快感。躲避式快感是从自我的控制和社会的控制中逃避出来,躲避的要素集中在身体上,倾向于引发冒犯和中伤,它的政治效果在于维持一种脱离或对抗着社会规训所喜欢的社会认同。

(1)情感释放。小镇居民从支配性力量提供的网红演唱会奇观中建构了自己的社会文化空间,这个文化空间至少从三个层面为小镇居民提供了躲避的快感。首先,网红活动作为小镇奇观吸引了小镇居民的注意力,使小镇居民暂时摆脱了日常生活的压力、负担和焦虑,获得了“主体性的丧失”的解脱感。其次,网红演唱会活动代表了一种网络文化和消费文化,这种文化与小镇居民的日常生活方式和文化习惯存在较大的差异,小镇居民的参与热情潜藏着对传统文化规训的躲避。第三,小镇居民对网红活动和网红群体的兴趣和热情,反映了小镇居民与镇域外的社会空间进行沟通联络的社交需求,或者说,小镇相对封闭的社会空间和单调重复的日常生活已经不能满足小镇居民的需求,小镇居民渴望与开放性、互动性和流动性的社会空间建立联系以逃避小镇的空间限制。

(2)自我确认。网红活动的传播空间中,网红群体本身成为小镇景观,网红的服饰、外貌、发型、经济收入和消费行为等,为小镇居民提供了自我认知和评价的参照框架,小镇居民以此来判断自身的经济能力、生活水准和社会地位。小镇居民通过闲话传播,达成了关于网红形象的共识,即“素质低”、“没文化”和“不差钱”等,这些负面评价是对活动组织者试图塑造的网红群体形象的颠覆。活动组织者希望通过炫耀性消费来打破小镇居民对网红群体的刻板印象、展示网红群体在经济生产体系中的优势地位以获取地方认同,但是网红群体借助网络直播平台快速变现的行为,并不符合传统意义上的勤劳致富的价值观念。因此,小镇居民对网红活动的对抗性解读,是对小镇传统生活方式和传统社会伦理的自我认同。

2.生产性快感。生产性快感是生产诸种意义时所带来的快感,通过对宰制性力量进行符号学意义上的抵抗而运作,它强调大众日常生活的战术和活力,它关注的是社会认同与承认。

(1)社会交往。小镇居民从网红演唱会活动中,创造出了属于自己的社会互动空间。从小镇居民这个群体的内部传播来说,小镇居民以闲话的传播方式与社区成员分享网红活动的相关信息,通过扮演“送信者”或意见领袖的角色与社区成员进行互动交流、获取社区成员的认同和称赞以及融洽邻里关系和拓展社交圈子。从小镇居民与网红群体的互动关系来看,网红活动的支配者通过户外媒体和网络直播平台向小镇居民传播相关信息,但是小镇居民并不满足于与网红群体发展拟态人际关系或者从网红身上获得“代理参加的幻觉”[2]。网红是媒体文化的“偶像式符码”,能够为大众提供“时尚、外形和人格的角色模型”[3],小镇居民渴望在日常现实生活中与网红群体进行现实社会互动、甚至是建立拟亲属关系。

(2)环境监测。小镇居民是积极的镇域社会环境监测者,当网红活动作为新事物出现在小镇场域时,小镇居民并没有满足于消极地传播活动支配者提供的相关信息,而是从支配者的叙事框架中生产出了自己的文化意义。通过闲话传播,小镇居民对于网红活动中的不确定因素进行了加工和创造,以满足自身的精神需求、形成文化上的效忠从属关系和重塑具有安全感和归属感的镇域环境。简单来说,网红演唱会活动中的炫耀性消费,引发了小镇居民对网络直播环境、网络工作者的素养、社会收入分配机制、社会公平等社会性议题的讨论。同时,网红活动的惨淡收场也让小镇居民的谈话议题延伸到了特色小镇的基础设施建设、小镇接待能力和基层组织的社会管理能力等镇域环境方面。

四、 网红活动引发的反思

1.关于网红群体。网红演唱会在佟二堡特色小镇举办,除了活动支配者者的公关需求,还与小镇居民的媒体认知力有密切的关系。东北地区的网络直播产业相对发达,网络红人的数量比较多,小镇居民接触网络直播和网红群体的媒介环境比较成熟。但是,拟态环境并不等同于现实社会环境,小镇居民在现实生活中对网红群体和网络直播产业的认可度比较低,网红活动支配者提供的文化资源并没有完全影响小镇居民的认知和态度,小镇居民并没有在支配性话语中丧失对镇域空间内的重要议题的认知、判断和思考。

小镇居民对网红活动的负面评价在某种程度上说明:①即便是在网络直播产业相对发达的场域,大众对网红群体和直播产业的认同度也可能不高;②媒介中的虚拟社会互动并不能取代现实社会互动,大众具有在日常生活中与名人进行现实社会互动的需求,但是这种现实社会互动未必能够改变大众对网红群体的认知和态度;③当网红群体的消费行为、知识水平和职业素养与大众日常生活的传统价值理念和生活方式相抵牾时,大众容易躲避甚至反抗这种规训力量以维护既有的文化认同。

2.关于地方政府。网红演唱会在小镇场域的传播,主要依赖于活动组织者自我传播,但是同样作为活动宰制力量的地方政府却缺席了网红活动的传播过程。地方权威部门对网红活动的相关信息公开度较低,使得小镇居民只能接触到活动组织者的单方面传播,传播渠道的不畅通导致网红活动话语场中充斥了不少暧昧性的流言,并通过小镇居民的闲话和情绪的传播在镇域内扩散。这种现象说明,地方政府发布的权威信息在小镇居民的日常生活中具有重要的指导作用,一旦这种正式传播渠道出现传播障碍,容易引发各种流言,尤其是在特色小镇这类相对狭窄的场域内,小镇居民更容易接受群体模仿、暗示和感染机制的制约作用,进行闲话和情绪的传播,甚至引发群体性事件。

由于地方政府的权威信息发布不足,导致地方政府在小镇居民的日常生活中容易成为被忽视的宰制力量。直到地方政府相关部门出面制止网红活动的进行,小镇居民似乎才意识到地方政府在网红活动中的地位和作用,并开始讨论网红活动的合法性问题。而在活动开始之前,小镇居民的谈话议题几乎没有涉及网红活动的合理性合法性的问题。造成这种现象的原因,一部分是因为小镇是熟人社会的场域,小镇居民在日常生活中很少有借助法律力量来处理和解决问题的机会,因此小镇居民很难运用法律思维来审视网红活动,容易把网红活动“潜意识理解”[4]为合理合法的商业性活动。但是,最主要的原因在于地方权威部门对小镇居民的公共安全等知识宣传工作不够充分,特别是在镇域内出现网红演唱会这类群体性活动时,地方政府没有及时发布相关的安全预警。

网红活动的流产说明在宰制性体制内部的各政治单元之间,同样存在着沟通渠道不畅通的问题。社会管理体制内部的信息共享机制不完善,使得各政治单元之间因为信息不共享、不对称而产生政治张力。基层镇政府和上级政府对网红演唱会的不同态度,在一定程度上就是因为双方的利益诉求未能通过内部传播渠道进行有效地沟通和交流,基层镇政府侧重于网红活动能够为特色小镇建设带来的经济效益和社会效益,而上级政府则更关注网红活动对当前的地方社会秩序和稳定可能造成的潜在威胁。因此,在特色小镇的建设中,地方政府应该尽快建立健全信息传播机制,既要实现管理体制内部的信息的流通和共享,也要增强对外信息的公开度和透明度。

3.关于特色小镇。在小镇居民建构的话语场中,网红活动成为小镇居民心目中的地方特色活动。这种将商业性质的表演活动纳入小镇的地方文化范畴的现象,可以作如下解释:一是网红活动组织者借助媒介宣传和闲话传播在小镇营造了浓厚的活动宣传氛围,使网红演唱会转化成为小镇居民日常生活的环境认知;二是小镇的文化娱乐活动相对有限,不能为小镇居民提供丰富的文化生活和精神生活,小镇居民在日常生活中缺乏参与文娱活动的机会,因此镇域内的群体性活动很容易吸引小镇居民的注意力以及激发小镇居民的参与热情;三是小镇的传统文化活动缺乏延续性,地方传统文化在特色小镇衰落并逐渐淡出小镇居民的日常生活,这种文化断裂使小镇居民很难从地方历史中获取认同感,小镇居民转向从当前的消费社会所生产的商业活动中建构新的地方认同、文化认同和身份认同。

网红演唱会活动的失败,促使小镇居民开始反思佟二堡特色小镇的接待能力和镇域环境。小镇居民对于镇域环境内出现的新事物具有较强的环境监测能力,因此网红演唱会在短时间内成功地吸引了小镇居民的注意力,成为镇域环境内的轰动性事件。网红活动的失败,在一定程度上暴露了特色小镇的镇域环境承载能力的短板,促使小镇居民开始思考自身的生活环境本身。小镇居民以闲话的方式,展开了关于镇域交通、安保力量和消费环境等议题的交流。因此,特色小镇在自身接待能力不足的情况下,并不适合举办大型的商业活动、赛事活动或节庆活动;如果忽略这个客观条件,企图借助轰动性的群体活动来提高特色小镇的知名度和美誉度,则是一种非理性的选择和行为,很可能会引发群体性行为和事件。

费斯克把大众文化视为同时包含着宰制力量和反驳宰制性力量的文化互动系统,这种文化视角对于解释佟二堡特色小镇的网红活动,具有一定的参考价值。网红活动是地方政府与活动组织和小镇居民进行博弈的产物,对于反思当下的网络直播产业、地方政府与民众的互动关系和特色小镇的建设与发展等社会热点议题,具有一定的启发性。

[1] (美)费斯克著.王晓钰,宋伟译.理解大众文化[M].北京:中央编译出版社,2001:9-7.

[2] Shearon A. Lowery and Melvin L. DeFleur,Milestones in Mass Communication Research:Media Effects (3rd Edition)[M]. Longman Publisher USA,1995,p.93-111.

[3] (美)凯尔纳著.史安斌译.媒体奇观:当代美国文化透视[M].北京:清华大学出版社,2003:5.

[4] (美)赛佛林,坦卡德著.郭镇之,徐培喜等译.传播理论——起源、方法与应用(第5版)[M].北京:中国传媒大学出版社,2006.:72.

[责任编辑:思涵]

2018-05-05

赵庆艳,女,渤海大学文学院传播学专业硕士研究生,主要从事文化传播研究。

G24

A

1672-8122(2018)06-0046-03