病种分值付费的政策性思考

2018-07-19徐海英黄洁仪陈丹心曾丽萍

徐海英 黄洁仪 陈丹心 曾丽萍

病种分值付费政策,早在2003年由江苏淮安探索并先后被山东东营、安徽芜湖、广东中山等地推广,被实践证明既能有效保障医保基金安全,也有利于促进合理诊疗、“优劳优得”[1]。2014年1月1日始,清远市正式推行病种分值付费。四年的改革历程,再次凸显了病种分值付费,能有效地降低使用地区的住院次均费用,但在实施中也存在一些有待探讨的问题。

1 资料与方法

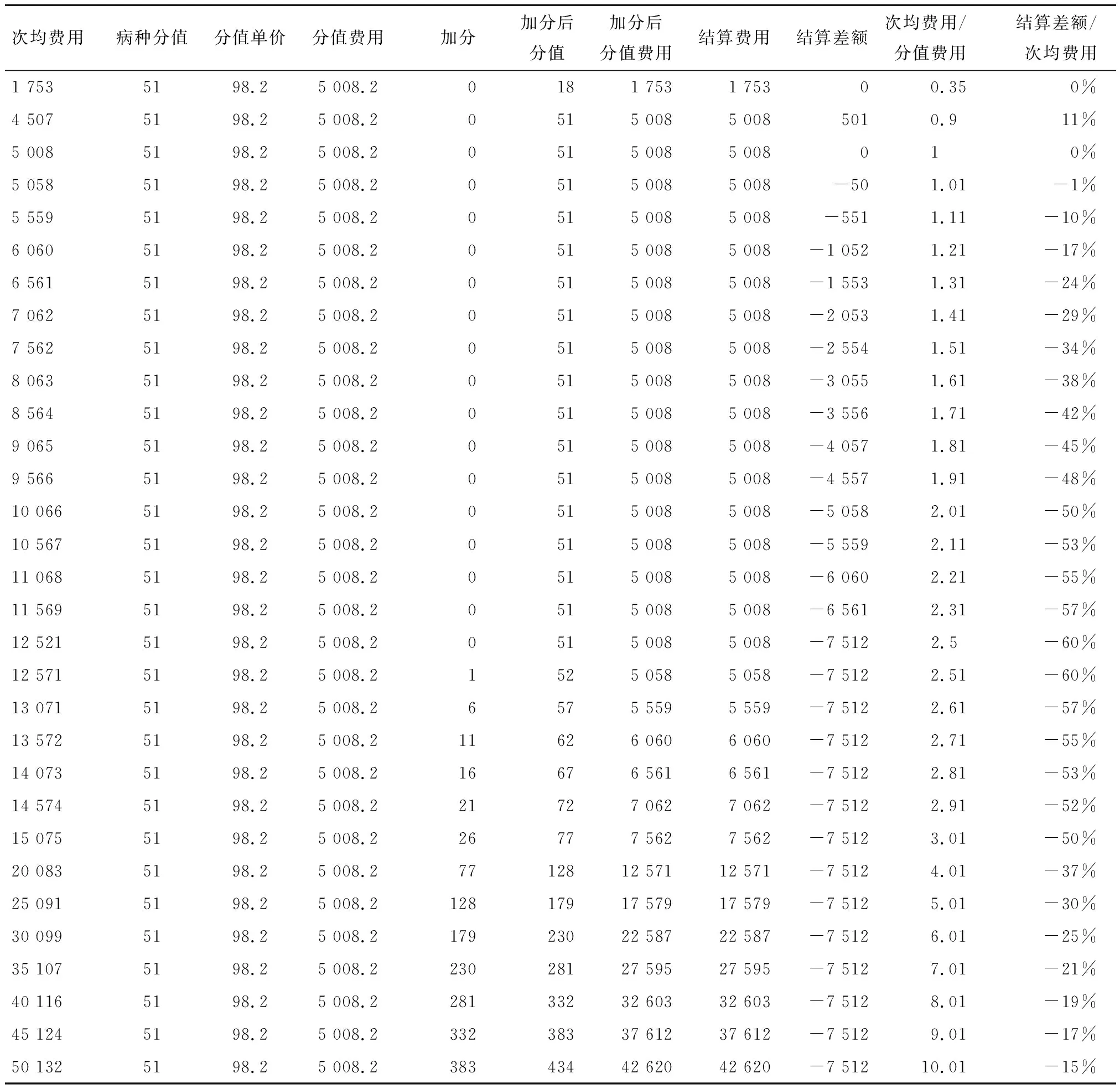

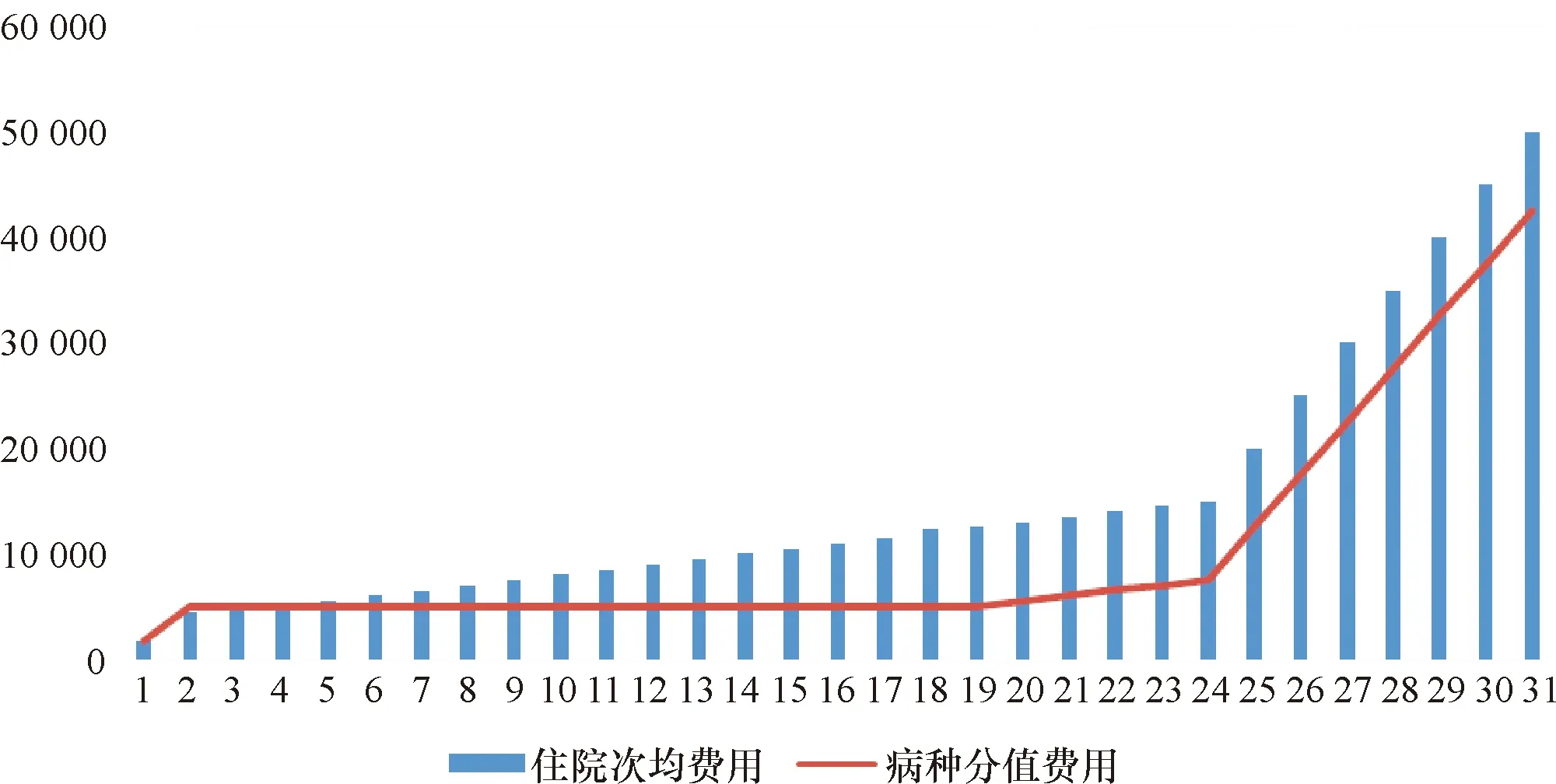

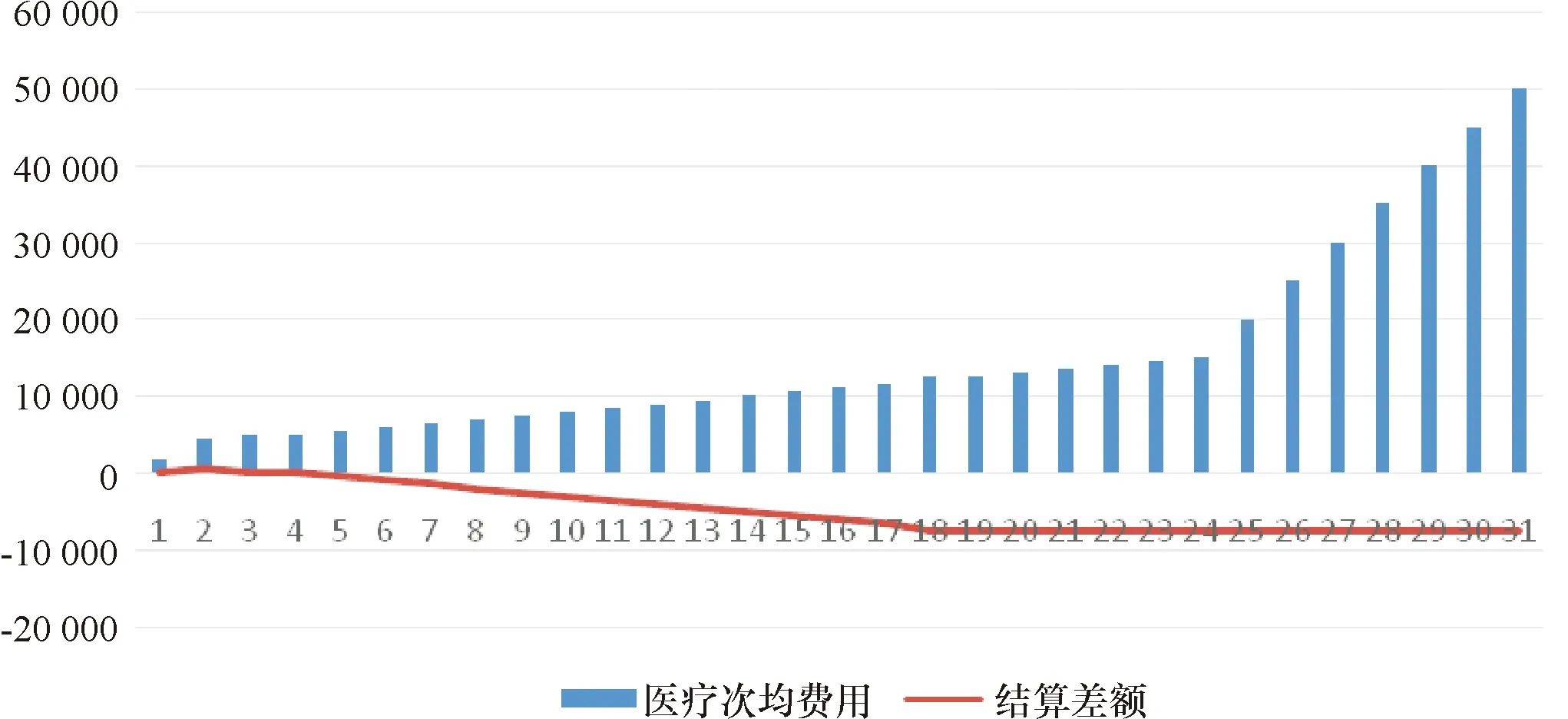

以当地病种分值结算办法为政策依据,选择主要ICD编码为J44.0,分类名称为慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染,诊治代码为0(保守治疗)的病种(数据见表1),绘制该病种住院次均费用和病种分值费用相关统计表与统计图(图1~3),研究二者的结算关系,探讨目前病种分值付费有待完善的不足之处。

2 结果

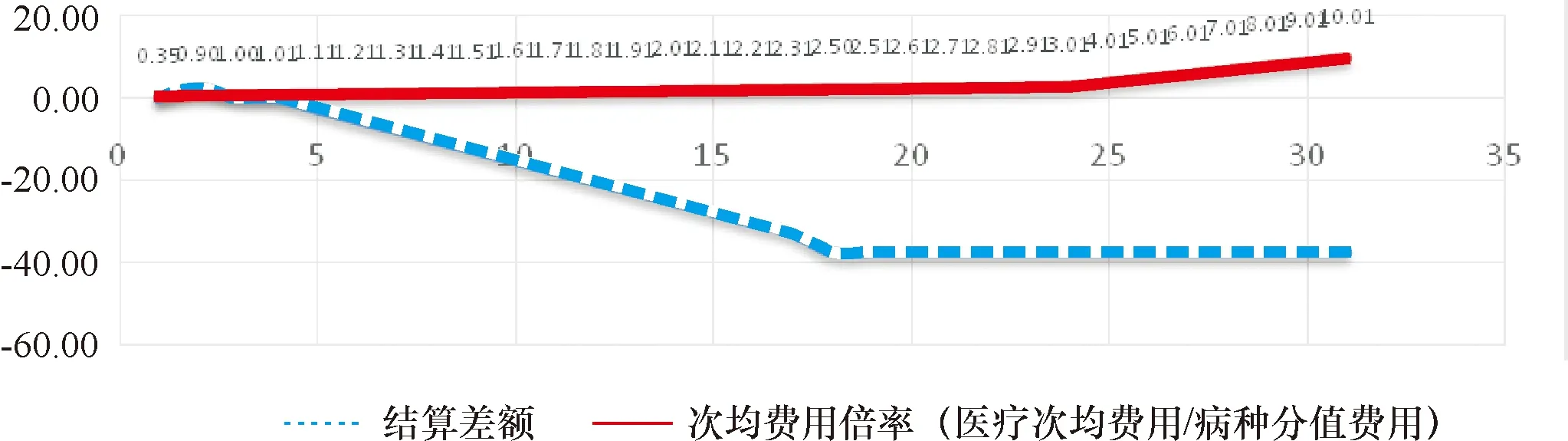

从图3可以得出,当医疗次均费用大于病种分值费用开始,住院次均费用与病种分值费用发生背离,医疗机构处于结算不足状态。当住院次均费用<病种分值费用×1.0时,结算费用为住院次均费用,不存在结算差额。当病种分值费用<住院次均费用<分值费用×2.5,结算费用<住院次均费用,存在结算不足情况,且住院均次费用越多,结算差额越多。当住院次均费用≥病种分值费用×2.5,结算费用=病种分值费用+加分费用,结算差额固定。

3 讨论

3.1 病种分值倍数1.0,即住院次均费用等于病种分值费用,是住院次均费用与病种分值费用产生背离的始点,其合理性值得进一步探讨。图3可以看出,从病种分值倍数1.01开始,住院次均费用与病种分值费用开始出现背离,医疗机构始终处于结算不足状态,特别是病种分值倍数为1.01~2.5之间,医疗机构处于零返还状态。现阶段,社保部门为了保障社保资金的安全,提出“总量控制,以收定支”的结算原则,用“病种金额=病种分数×分值单价×医院系数”计算医院的实际所得。在这条公式中,分值单价是未知的[2],且受筹资水平的影响,每年均不同,在年终清算后才确定。由于病种分值单价的不确定性,医疗机构无法预判病种真实费用,指导性与参考价值低。而住院次均费用,是病人入院后,临床医生根据诊疗规范与临床路径完成整个诊疗过程,按照医疗服务价格产生的,随病人的病情和个体差异而浮动。病种分值单价的高与低,决定病种分值费用的多与少,受政策的影响。住院次均费用的多与少,受病人病情的影响。影响因素不同,决定了二者出现背离是必然的,只是背离点高低不同而已。目前的病种分值付费,不管诊疗活动是否规范和合理,超出部分由医疗机构独自承担,显然是不合理的。

表1 住院次均费用与病种分值费用统计表

图1 住院次均费用与病种分值费用关系图

图2 医疗次均费用与结算差额关系图

图3 次均费用与病种分值费用关系图

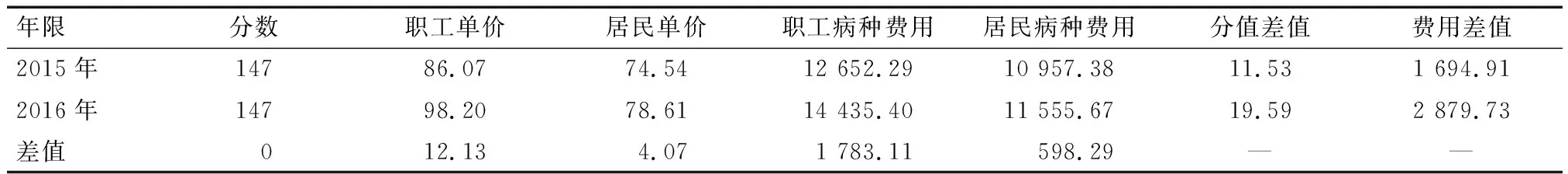

3.2 职工医保与居民医保病人收费标准一样,但结算支付不同,对一些居民医保病人占比大的医疗机构不公平。现阶段的病种分值付费政策,由于筹资水平的不同,每分值单价,职工医保与居民医保是不等价的。从表2可以看出,2015年与2016年,二者差值分别为11.53元和19.59元,2016年同比2015年,职工分值单价增长14.09%,居民分值单价增长5.46%。在社保的病种分值付费政策与文件中,却没有明确职工与居民医保病人的待遇区别。在医疗机构中,诊疗规范与收费标准是不分身份的,相同病情,医疗机构花费的医疗精力与医疗消耗是一样的,但结算支付不一样,对一些居民医保病人占比大的医疗机构不公平,承受结算不足的风险更大,压力更重。

表2 2015—2016年当地病种分值单价统计表

4 建议

建立费用背离评价体系,出台地方诊疗规范基本费用指南。病种分值倍数1.0费用,是病种分值的付费标准,具有极强的导向性,但其标准性、合理性与科学性,仍是一个值得进一步探讨的问题。我国深化医疗体制改革的原始目标是增加医疗卫生服务的可承担性,其最终目的是提高人们的身体健康水平而非纯粹“控制”[3]。诊治活动是病情的真实反映,是次均费用的凭证。住院次均费用是合理背离,还是故意而为,可引用诊疗规范进行评判。没有引入评判机制,忽略病情,将背离费用归于大检查大医疗的说法,显然有点片面。

医改是一项世界性难题,医保基金的有限性与医疗服务的无限性[4],是存在于社保部门与医疗机构的主要矛盾,怎样解决,成为深化医改不得不面对的焦点问题。如何平衡不断增长的服务需要和费用控制的管理需要,是医疗机构值得关注的问题[5]。在目前的病种分值付费政策下,科学制定医保量价评价体系,并与医疗质量考核体系有机融合,是医疗机构执行政策的积极态度。作为制定政策的社保部门,也应不断高效地解决政策在运行过程中出现的各种问题。

呼吁建立费用背离评价体系,对医疗机构背离的住院费用,引入第三方评判机制,对于合理诊疗的,全额结算,降低医疗机构结算风险。呼吁政府尽快出台地方诊疗规范基本费用指南。以国家卫计委公布的临床路径作为指导性依据,结合本地医疗水平实际,组织专家共同研究,对国家临床路径进行补充完善,使本地化的临床路径成为本市单病种精准付费的费用核算的重要依据[6],替代目前基于费用制定的支付标准[7]。保证病种分值费用相对稳定,提高病种分值费用的标准性和科学性。呼吁统一职工医保与居民医保的支付标准,提高病种分值付费政策的标准性与合理性。

医改支付方式看似一个医疗消耗费用的结算或平移,实则涉及到医改政策的诸多方面,应当综合运用各种手段,在国家、机构、个人之间找到控制费用、保证医院合理收益和保障患者权益之间找到一个平衡点,确保付费政策的导向性、原则性、合理性和实用性[8]。