揭开雾的面纱

2018-07-19湖南

湖南

肖素平 钟娅琳

近年来,高中地理教学越来越强调生活化的地理,联系实际、贴近生活的地理知识点成为高考的重点。雾是我们日常生活中常见的地理现象,笔者查阅相关资料,发现鲜有以“雾”作为专题论述的文献,故本文将以“雾”为专题,阐述雾的概念、成因、类型;立足高考,分析总结“雾”的命题角度;从地理的角度,赏析我国古代诗词4首,去品味诗词中的雾。

一、“雾”的常识

1.“雾”的概念和成因

雾是悬浮于近地面空气中的大量水滴或冰晶,使水平能见度小于1千米的现象。在水汽充足、微风及大气层稳定的情况下,相对湿度达到100%时,空气中的水汽凝结成细微的水滴悬浮于空中便成了雾,故雾的形成有三个条件:①冷却,即温度降低。②加湿,即增加大气的饱和度。③有凝结核,即形成凝结核心。空气的温度越高,空气中所能容纳的水汽也越多,当空气容纳的水汽达到最大限度时,就达到了饱和,水汽会凝结,当足够多的水汽与空气中颗粒结合在一起,就变成小水滴或冰晶,这便是雾的形成过程。

2.常见“雾”的类型

(1)辐射雾

辐射雾主要是因为夜间地面辐射冷却,靠近地表的空气温度低,当气温降低到露点或露点以下时,空气达到饱和凝结,并形成逆温现象,水汽与凝结核下沉至地表附近,使空气中的水汽达到饱和所致。因此,雾多发生在秋冬季节。我国的四川盆地是有名的辐射雾区,特别是重庆市,在冬季有云的夜晚或早晨,雾日约占80%。

(2)平流雾

当暖湿空气平流到较冷的下垫面上,下部冷却就形成了平流雾。平流雾多发生在冬春时节,在我国北方沿海地区居多,海洋上暖湿的空气流入较冷的地面或者洋面,都可以形成平流雾。

(3)蒸发雾

蒸发雾是由暖水面或暖雨水蒸发的水汽在空中凝结而成的雾。当暖水面蒸发的水汽在空气中冷却达到饱和时,水汽凝结成水滴,所以蒸发雾一般范围小,强度弱,常常发生在深秋季节寒冷早晨的湖面、河面或极地地区。

(4)上坡雾

上坡雾,古人称之为“山岚”,山中雾气的意思,是湿润空气沿着山坡上升时,因绝热膨胀冷却而形成的雾。上坡雾一般开始形成于山下或山腰间,然后扩大覆盖的范围。当上坡雾滞留在山谷间,就会形成一片云海。

(5)锋面雾

锋面中暖气团中的水汽凝结物(云滴或雨滴)落入较冷的气团内,经蒸发使近地面的低层空气达到饱和而形成的雾,称为锋面雾。锋面雾经常发生在冷暖空气交界的锋面附近,随锋面降水相伴而生,故又称降水雾或雨雾。

二、“雾”的出题角度

1.立意“雾”形成的条件,考查地理分析能力

要求学生掌握所考区域的地理环境各要素状况,结合已学的雾的相关属性,综合分析雾的成因。雾的形成无非就是三个条件:①冷却,②加湿,③有凝结核,但这只是所有雾成因的综合,落实到具体,由哪一个条件导致了冷却,为何湿度会增加,凝结核的增减,不同类型的雾,其形成的原因也有所差别。现笔者结合教学经验,从雾的类型出发,将考查切入点归纳如下表。

考查雾的形成

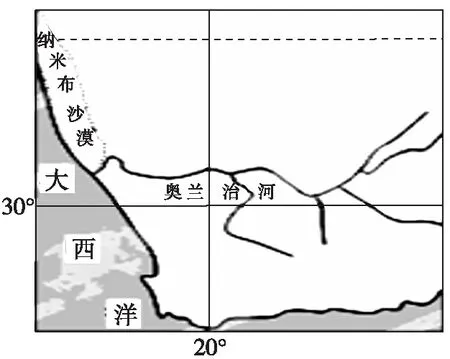

【例1】纳米布沙漠是世界上最古老、最干燥的沙漠之一,沿大西洋海岸延伸2 100千米,在其西海岸经常出现大规模的海雾,但却难以形成降水。

试分析纳米布沙漠形成浓雾及无法形成降水的主要原因。

【解析】本题重点考查雾的成因,以及降水的形成条件。试题所指的“海雾”属于平流雾,平流雾是指暖湿的空气到达较冷的下垫面上,造成上暖下冷的温度状况,形成逆温层,故重点在于落实雾和降水的成因分析。

【答案】纳米布沙漠西侧为本格拉寒流,其海面温度较低,当大西洋的暖湿气流到达本格拉寒流冷海面时,逐渐达到饱和水汽压,水汽凝结形成海雾;空气下层冷,上层热,大气层稳定,难以形成降水。

【例2】重庆市位于四川盆地,经纬度约为北纬29°,东经106°,是我国西部唯一的直辖市,也是我国有名的“雾都”。

试分析重庆市多雾的原因。

【解析】“雾都”的雾主要是指辐射雾。夜间地面辐射冷却,靠近地表的空气温度低,当气温降低到露点或露点以下时,空气达到饱和凝结从而形成辐射雾。重点考查辐射雾的形成条件。

【答案】重庆市位于四川盆地,地形比较封闭,不利于散热,盆地夜晚保温作用明显,上层的空气温度相对较高,形成逆温,地面冷却,近地面空气温度相对较低,上下层空气相遇后,水汽凝结,形成辐射雾。

2.立足雾消散的原因,考查逆向思维

要求学生在了解区域自然环境的基础上,结合雾产生的原因,逆向推理雾消散的原因。雾消散的原因包括:下垫面增温,雾滴蒸发;风速增大,将雾吹散或抬升成云;湍流混合,水汽上传,热量下递,近地层雾滴蒸发。可以综合理解为温度的升高,空气的饱和水汽压增大,空气的流动会导致热量和水汽的流动,促使雾的消散。

【例3】2016年3月16日凌晨2时京沪高速扬州段开始出现大雾天气,部分路况拥堵,车行缓慢,交管和气象部门提醒,路上驾驶员减速慢行,预计早晨8时天气开始逐步放晴,大雾逐渐消散。

试分析京沪高速扬州段大雾为何大约在8时后消散。

【解析】本题考查的是雾消散的原因,而造成雾消散的主要原因有温度升高和空气运动,故分析重点在温度变化和风力变化的情况。

【答案】凌晨2时大气出现逆温,雾开始形成,早晨8时后气温回升,逆温逐渐减弱直至消失,饱和水汽压增大,空气无法达到饱和,空气对流增强,湍流加速,促使大雾消散。

3.关注雾对生产生活的影响,贴近生活

当今,我国环境问题突出,雾作为环境的组成部分,对人们的生产生活有重要的影响,涉及农业生产、交通运输,人类健康、城市建筑等(如下表)。地理学的核心思想是人地关系思想,要求人与自然能够和谐相处,实现人口、资源、环境的可持续发展。我们需要利用雾的积极效应,尽量减少雾带给来的负面影响,所以“雾”与生态环境、可持续发展观结合,或将成为重要的考点。

雾对生产生活造成的影响

【例4】据天津市气象台统计,2013年1月份,天津一共遭遇21天雾霾日,其中15天轻雾,5天大雾,1天浓雾,而霾往往是伴随着雾出现的。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物PM2.5这三项是雾霾主要成分,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。

试联系实际,说明雾霾天气带来的危害。

【解析】本题主要考查对材料信息的提取能力和知识迁移能力。材料指出“雾与雾霾”的结合,将雾与环境问题结合起来,将地理回归生活,故联系生活情境,开放式解答即可。

【答案】雾霾天气会降低能见度,影响交通安全;引发呼吸道疾病,影响身体健康,甚至威胁生命安全;影响日照时数,导致农作物减产、品质下降;腐蚀建筑物等等。

三、“雾”与诗词

1.《踏莎行·郴州旅舍》——宋·秦观

雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?

【分析】“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。”诗歌描绘了河边夜间大雾弥漫的景象,由“月迷津渡”可知,时间是晚上,地点是河面。夜晚气温降低,由于比热的差异,河水的温度大于河面空气的温度,空气达到饱和,由暖水面蒸发的水汽在空中凝结而成的雾,故秦观描述的是蒸发雾。

2.《雾》——唐·李峤

曹公迷楚泽,汉帝出平城。涿鹿妖氛静,丹山霁色明。类烟飞稍重,方雨散还轻。倘入非熊兆,宁思玄豹情。

【分析】“曹公迷楚泽”描绘的是水域上方形成的雾,曹操和汉帝率兵利用浓雾的掩护行军,为出击起到出其不意的效果,点明浓雾在军事上的用处。夜间陆地降温比较快,当暖空气遇到冷地面,空气达到饱和,水汽凝结而形成辐射雾。

3.《远山澄碧雾》——唐·李世民

残云收翠岭,夕雾结长空。带岫凝全碧,障霞隐半红。仿佛分初月,飘飖度晓风。还因三里处,冠盖远相通。

【分析】“残云收翠岭,夕雾结长空。”描述了浓雾滞留在山谷间,形成一片云海,即古人所谓的“山岚”,湿润空气沿着山坡上升时,因绝热膨胀,气温降低,空气达到饱和,水汽凝结成雾,属于上坡雾。

4.《凌雾行》——唐·韦应物

秋城海雾重,职事凌晨出。浩浩合元天,溶溶迷朗日。才看含鬓白,稍视沾衣密。道骑全不分,郊树都如失。霏微误嘘吸,肤腠生寒栗。归当饮一杯,庶用蠲斯疾。

【分析】“秋城海雾重,职事凌晨出。”时间是秋天,地点为海边,韦应物看到整个村镇,被大雾笼罩,经久不散。来自海洋的暖湿空气,遇到了大陆的冷地面,形成逆温层,空气达到饱和水汽压,水汽凝结形成了雾,属于平流雾。

四、总结