多终端使用动机与使用行为的关系研究

2018-07-18刘丽群

刘丽群 李 轲

一、引言

根据思科2017年的分析,全球移动终端(mobile devices)的数量从2015年的76亿增长至2016年的80亿,并预期在2021年达到全球人均占有1.5个移动终端。[1]日常生活中,包括智能手机、计算机、平板电脑、智能电视在内的各类智能终端设备已渗透到人们生活的每个缝隙和角落,支撑着人们生活中各种有意识或无意识的重复且琐碎的活动,基于多终端的信息传播正在成为未来的信息传播图景。

在此背景下,Google、Microsoft等行业巨头在2012年前后开始大力开展多终端使用方面的研究,以期能够在多终端软硬件设计、多终端生态系统建构、多终端广告投放、多终端内容营销等领域抢占先机。多终端使用相关的研究,主要围绕多终端的使用行为类型、使用行为机制、影响使用行为的因素等问题展开。动机作为行为的内部动力,在媒介使用的相关研究中是重要的核心问题,在多终端使用行为的研究中同样是重点研究对象。

但是,综述已有的多终端相关研究可以发现,目前的多终端使用研究成果主要来自媒介多任务、媒介共用领域,然而相较于媒介共用等相关的传统研究对象,多终端使用议题面临着崭新的问题。例如English认为更快更小的处理器的开发加速了媒介技术的融合,功能相对单一的移动电话(mobile phone)被功能丰富的智能手机(smartphone)取代即证明了“多功能化”促进了技术的融合。[2]智能手机相较于传统移动电话在功能上包含了通话、短信、即时通信、游戏、阅读等多种功能,在研究中已很难将智能手机作为一个单一媒介进行考察,在此情况下“就媒介接触行为本身研究媒介接触效果”的模式已难以适应当下用户媒介行为和效果的测定。[3]因而多终端使用的动机与行为也需要重新认识和探讨。本文旨在提炼多终端使用的动机因素,考察不同动机因素对多终端使用行为的影响,及不同群体多终端使用动机的差异,以了解多终端使用动机与使用行为之间的关系,揭示使用者多终端使用行为发生的需求,进而为后续的相关研究建立一定的理论基础,同时为多终端相关设计、广告投放等业务的开展提供科学支持。

二、文献回顾

在传播学领域,许多关于媒介使用动机的研究以“使用与满足”理论为基础,认为个体出于自身的需求与动机发生媒介使用行为,使传播研究由“媒介效果”或“影响研究”视角转为“媒介使用”角度,标志着研究范式的重要转折。[4]动机与行为的关系紧密且复杂,不同类型行为的动机差异较大,且多终端使用动机与各类终端使用动机的关系也存在一定争议,因此需要分别对多终端使用行为和多终端使用动机的相关研究进行回顾,作为研究展开的基础。

(一)多终端使用行为

“多终端”在相应的研究语境下常指“多个终端”或“多个终端之间”,具体的终端类型根据研究对象各不相同。“终端”则是指计算终端(computing device)”[5]“数字终端(digital device)”或“智能终端(smart device)”,主要包括智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能电视、电子书、可穿戴电子终端等设备。除此之外,涉及多终端现象的相关研究中,还有许多表述不同但研究内容相近的议题和概念,如“多屏(multi-screen、multiscreening、multi-screening)”“共时性媒介使用(simultaneous media usage)”“媒介多任务(media multitasking)”等,这些概念既存在差异,又在研究范围和对象上存在重叠。多屏的概念整体上与多终端的定义较为接近,“屏”象征的是一种媒介(media)[6]而非屏幕本身,Marsh等人认为“受众同时使用多个媒介终端即为多屏”[7]。“共时性媒介使用”也常被称为媒介共用,即“同时使用两种或两种以上媒介的行为”[8],而其所指的媒介为包含各类终端及传统媒介在内的所有媒介。对于媒介多任务的定义,不同研究争议较大,Voorveld认为媒介多任务是同时使用多种媒介的行为[9],而Wallis将媒介多任务分为三类,分别是媒介与其他日常行为同时进行、媒介与媒介同时使用、单一媒介上同时进行多项任务[10]。由此可见,上述概念的相关研究与“多终端”存在较强的关联,因此本文将其中与多终端相关的研究也纳入讨论的范围内。

“多终端使用行为”在学术研究中通常有两种含义,一种指“使用者对拥有的各个(或各类)终端的使用行为”的含义;另一种含义为“多个(两个及以上)终端同时使用的行为”。两种含义在不同的研究中常被交叉使用,且不同研究对两种含义的界定也各不相同。Google提出了两种主要的多终端使用行为模式,序列使用(sequential usage)和同时使用(simultaneous usage)[11]。序列使用是指在不同时间从一个终端转到另一个终端以完成一个任务(task);同时使用则是同一时间使用一个以上终端进行相关或无关的活动,其中,进行无关活动(unrelated activity)的情况称为多任务(multi-tasking),进行有关活动(related activity)的情况称为互补使用(complementary usage)。与Google提出的模式相近,Ivaturi等人按照活动类型(activity type)和任务(task)两个维度结合进行模式的划分,活动类型分为序列和同时,任务分为单一任务(single task)和多任务(multiple tasks),形成四类多终端使用行为模式[12],如下表所示。

表1 多终端使用的活动类型-任务模式

任务(Task)活动类型(Activity Type)序列(Sequential)同时(Simultaneous)单一任务(Single task)使用多个终端在不同时间完成一个明确的任务。同一时间使用多个终端完成一个明确的任务。多任务(Multiple tasks)使用者有序地处理多个任务,而不是处理单一任务。同一时间使用多个终端完成不同的任务。

在此基础之上Ivaturi等人将“多数字终端使用(multi-digital device usage)”视为一种现象,即人们同时(simultaneously)使用多个数字终端,本文即参照此界定,将“多终端使用行为”定义为使用者同时使用两个及以上终端的行为。

(二)多终端使用动机

在心理学领域,动机是指“作用于有机体或有机体内部,发动并指引行为的某种力”[13],或“在自我调节的作用下,个体使自身的内在要求与行为的外在诱因相协调,从而形成激发、维持行为的动力因素”[14]。动机与行为的关系较为复杂,并非所有的行为都来源于动机的影响,但动机很大程度上影响了相应行为的发生。

目前针对多终端使用动机的研究较少,且主要成果来自媒介多任务、媒介共用等相关议题,研究的对象多为特定的终端类型,如智能手机与电视共用等。多终端使用动机与特定终端类型共用和各类终端单独使用的动机因素的关系紧密但并非简单的叠加,W.Zhang和L.Zhang就认为计算机多任务行为是为了满足特定的需求,与单一任务满足需求的组合存在差异[15]。因此对于多终端使用动机和行为而言,应从整体上进行更具针对性的分析。

Wang和Tchernev针对媒介多任务动机进行研究,得到了习惯(habitual)、认知(cognitive)、社交(social)、情绪(emotional)四类动机[16],研究中对动机因素的提取沿用了既往单一媒介使用动机的因素类型。Zhang和Zhang对计算机多任务的动机进行了分析和分类,以包括需求在内的因素建立模型以解释多任务行为的机制,需求部分将八个因素通过因子分析分为三个因子,分别是方便(convenient)、简单(easy)、即刻(instant)为一个因子;控制(control)、习惯(habitual)为一个因子;社交(social)、情感(affective)、放松(relaxation)为一个因子[15]。Hwang等人通过因子分析将媒介多任务动机分为信息(information)、社交(social)、效率(efficiency)、娱乐(enjoyment)、习惯(habit)等五类。[17]Lim等人的研究对象是智能手机的多任务动机,通过因子分析得到的三类因子分别是效率(efficiency)、功能(utility)、积极情感(positive affect)。[18]Dias对多屏使用动机进行分析,对多屏观看形式进行了分类,动机分为实用(utilitarian)和情感(affective)两类,分别对应不同的需求。[19]Kononova和Shupei的研究主要考察学习工作相关任务下的媒介多任务动机,涉及的动机因素有消磨时间(passing time)、逃避(escape)、放松(relaxation)、娱乐(entertainment)、信息(information)、工作学习效率(work/study effciency)。[20]Bardhi等人和张郁敏的研究都涉及年龄或世代,张郁敏以不同世代台湾受众群体为对象,对不同世代受众群体的媒介并用动机进行因子分析,发现三个世代的媒介并用动机一致,但媒介并用行为不同。[21]Bardhi等人对不同年龄受众媒介多任务动机的差异进行分析,发现千禧一代认为媒介多任务可以使自己在控制(control)、效率(efficiency)、投入(engaging)、同化(assimilation)四个方面获益,并在此基础上建立了媒介多任务影响模型(Model of Media Multitasking Impact,MAO),通过动机(Motivation)、能力(Ability)和机会(Opportunity)三个因素对多任务行为的机制进行解释。[22]其中动机主要指使用者媒介多任务的需求,能力指能够理解使用多个媒介内容的程度,机会指进行媒介多任务行为时外部的干扰。王喆以MAO模型为基础,提出了“媒介多任务动态整合模式”[23],主要针对MAO模型的动机部分和机会部分进行细分和改进,在动机部分将动机分为内部动机和外部动机,内部动机因素包括时间感知、必要性、无聊性、习惯性,外部动机因素整合了技术接受模型,包括知觉有用性和直觉易用性。J.H.Park以PAT模型(Person-Artifact-Task Model)为基础,结合沉浸理论(Flow)提出多任务PAT模型(Multitasking PAT Model)[24],其中Person定义为动机,包含目标性动机和经验性动机两个方面,与王喆将动机分为内部和外部不同,J.H.Park的目标动机指明确的任务性的动机,而习惯等动机因素则为经验性动机。相似的分类方式还有W.K.Park对手机使用动机提出的习惯性使用动机、工具性使用动机两类,其中习惯性使用动机分为消磨时间、逃避;工具性使用动机包括信息获取、娱乐。[25]尽管上述动机因素的分类在内容上存在一定差异,但也由此可以看出多终端使用动机因素间可能存在特定的关系或类型,因此,通过对动机因素的考察了解因素间的关系对于后续研究具有重要意义。

综上所述,提出本文具体的研究问题:

RQ1:多终端使用动机因素有哪些?

RQ2:多终端使用动机与使用行为存在何种关系?

RQ3:不同群体的多终端使用动机存在何种差异?

三、研究方法

本研究的数据采集分两步进行,首先通过访谈收集归纳可能的多终端使用动机因素,再通过预测试问卷和正式问卷采集数据进行探索性因子分析和回归分析,以确定多终端使用动机因子及其与使用行为的关系。

(一)多终端使用动机因素的数据收集方法

在既往研究已有相关动机因素类型的基础上,本文通过半结构化访谈法对多终端使用动机的因素进行收集和归纳。

1.访谈对象的选择

根据Google Consumer Barometer提供的数据及2017年CNNIC调查报告的结果,国内多终端拥有、使用活跃的群体为18~40岁,这与相关既往研究较多关注学生群体的情况相符。考虑到多终端使用情境的丰富性和完整性,本文选择10名(女性4名,男性6名)有固定工作的受访者进行访谈。

2.访谈数据的采集

首先向受访者解释多终端使用行为和动机的相关概念,并请受访者回忆近三天各日常情境下的终端使用情况,然后回答常见的多终端使用行为有哪些,以及出于何种原因、需求进行这些多终端使用行为。

3.多终端使用动机因素归纳

对访谈内容进行归纳,得到如下多终端使用动机因素:

社交通讯需求:被提及最多的需求,许多受访者认为同时使用多个终端的主要目的就是“保证不会错过微信、QQ上的消息”,此类需求具有较高的“重要性”和“优先级”,因而在多终端使用中占有重要地位。

便利需求:所有受访者在访谈过程中都提到了同时使用多个终端是为了“方便”。此处的“方便”至少具有两层含义,一是不需要过多考虑如何使用终端,倾向于自发的行为方式;二是有意识地考虑如何使用终端可以提高效率并降低使用终端的难度。

个人信息需求:主要表现为个人信息的管理和各类信息的快速获取。

休闲娱乐:主要表现为“打发时间”“工作中放松一下”等行为,具体行为不限于特定的娱乐功能,如无明确目标的社交媒体使用,也会被划分为一种休息或打发时间的行为,而非目标明确的社交通信需求。

效率需求:指同时使用多个终端能够提高处理任务的效率,多发生于工作情境下,且面对的工作任务是受访者工作中常见的。

社会化需求:有受访者表示同时使用多个终端有时是“为了让自己看上去很忙”,即通过使用多个终端让他人注意到自己忙于工作或是使他人提升对自己的关注度,与Choi等人研究中移动电视使用的“地位动机”[26]具有一定程度上的相似性。

习惯需求:习惯是受访者解释大部分多终端使用行为的主要因素,对于自己经常出现但并未过多关注的使用行为,受访者常解释为出于“习惯”“没想太多”“自己都没意识到”等原因,与具体需求相比,更倾向于经验性。

(二)预测试问卷制订及施测

1.预测试问卷的制订

结合访谈获取和既往研究中相关的多终端使用动机因素,形成预测试问卷的主体题项25题。请相关领域的6名硕、博士研究生对题项进行评估并提出修改意见,对题项进行删除、合并,形成20题的预测试题项,具体内容如下:

表2 预问卷原始题项①为使表格清晰,题项主语“同时使用多个终端”均省略。

变量名题项部分题项参考来源便利可以提高工作学习的效率对我而言很方便对我而言很容易可以节省时间[17]习惯对我而言是很自然的符合处理事务的节奏[15]社交随时与其他人保持联络在社交媒体上发布状态和想法随时关注他人社交媒体的动态[17][27]信息不错过重要的信息或留言更快地查找信息随时随地处理私人事务和信息[17]休闲很有趣比较容易打发时间随时查看感兴趣的内容在工作学习时有机会放松[15][17]认知获取更多的资讯和知识对工作学习有很大帮助[16]他人认可让我觉得自己很重要让我觉得自己受到他人的关注[25]

2.预测试问卷施测

由于预测试问卷采集的数据用于进行因子分析,参照样本量以200以上[28],且10倍于题项数[29]为宜的标准,通过各类社交媒体在线发放问卷。由于使用了网络问卷质量控制的功能,不存在缺省值的问题,收回267份问卷全部有效。剔除回答质量存在问题的问卷后,得到有效问卷254份,受访者基本情况见表3。

(三)正式问卷制订及施测

1.正式问卷的制订

在预测试问卷题项因子分析后,筛选得到新的因子和保留的对应题项,并添加表征多终端使用行为强度的题项3题,分别是“我经常发现自己在同时使用两个或两个以上终端”“我经常将多个终端配合使用处理同一个任务”“我经常同时使用多个终端做不同的事”,形成正式问卷的主体题项。

2.正式问卷的施测

问卷的发放采取线上与线下发放结合的办法,线上以“滚雪球”的方式通过社交媒体等方式扩散分发网络问卷,线下发放主要通过高校教师、企业管理人员在其人际关系范围内分发。由于采用了网络问卷的质量控制功能,收回问卷均无缺失值,共收回489份问卷,剔除回答质量有问题的样本,最终得到有效问卷449份,受访者基本情况见表4。

表3 预问卷受访者基本情况

统计量具体描述样本数量占比性别男8834.6女16665.4年龄18~2519677.226~30249.431~403011.841~5031.251~600060岁以上10.4教育程度高中及以下10.4大专93.5本科19878.0硕士4116.1博士52.0

表4 正式问卷受访者样本基本情况

统计量具体描述样本数量占比性别男21748.3女23251.7年龄18~2528563.526~305612.531~407917.641~50143.151~6092.060岁以上61.3教育程度高中及以下61.3大专224.9本科35980.0硕士5512.2博士71.6

四、研究结果

(一)多终端使用动机因素的探索性因子分析

预测试问卷进行KMO检验和Bartlett球形检验后,KMO值为0.91,Bartlett球形检验显著性0.000,表明非常适合进行因子分析。因子分析估计因子负荷量的方法采用主成分分析法(principal components analysis),旋转方法采用斜交旋转(Oblimin)方法。为尽可能保证因子分析的精度,因子筛选以负荷大于0.5且交叉负荷小于0.3*原文建议值为0.32。为标准[30]。

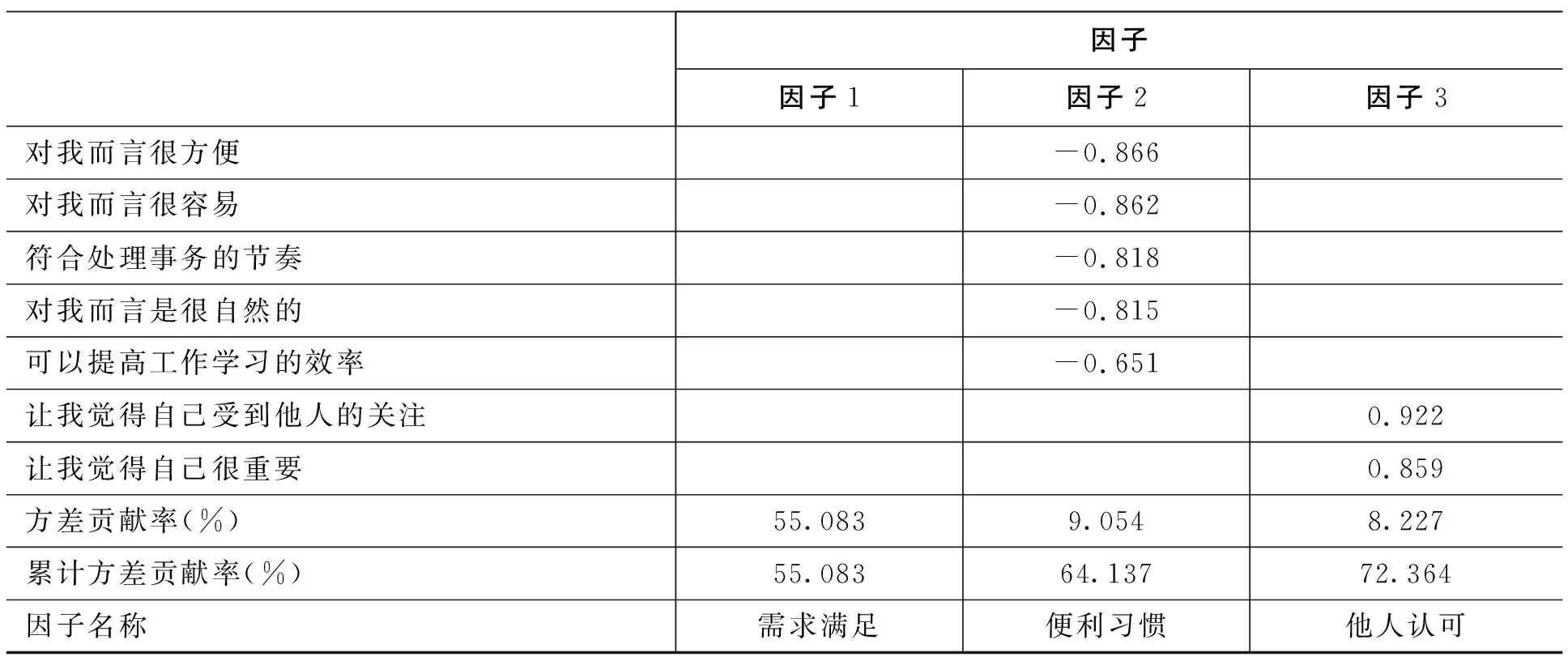

根据上述方法进行探索性因子分析,剔除“很有趣”“在工作学习时有机会放松”“获取更多的资讯和知识”“对工作学习有很大帮助”四个题项,萃取出三个因子,将三个因子重新命名为“需求满足”“便利习惯”“他人认可”,分别提供了55.083%、9.054%、8.227%的方差贡献,总体累计方差贡献为72.364。旋转后的因子负荷矩阵结果如下:

表5 旋转后的因子负荷矩阵

因子因子1因子2因子3随时与其他人保持联络0.851不错过重要的信息或留言0.845比较容易打发时间0.842随时关注他人社交媒体的动态0.839随时随地处理私人事务和信息0.818在社交媒体上发布状态和想法0.769随时查看感兴趣的内容0.565更快地查找信息0.530可以节省时间-0.878

续表5

注:提取方法:主成分分析;旋转方法:Kaiser 标准化斜交法;a 旋转在7次迭代后已收敛。

对得到的三个因子进行Cronbach α系数检验,以判断整体和各因子的信度,问卷总体及需求满足、便利习惯、他人认可三个因子的Cronbach α系数值分别为0.941、0.930、0.917和0.861,可以判断问卷具有良好的信度。

探索性因子分析得到的三个因子共16道题项作为多终端使用动机的问卷主体部分用于后续的正式问卷。将探索性因子分析后得到的题项与预测试问卷问题收集时的变量进行对照,结果如下:

表6 变量题项对照表

因子变量名题项需求满足社交随时与其他人保持联络在社交媒体上发布状态和想法随时关注他人社交媒体的动态信息不错过重要的信息或留言更快地查找信息随时随地处理私人事务休闲比较容易打发时间随时查看感兴趣的内容因子变量名题项便利习惯便利可以提高工作学习的效率对我而言很方便对我而言很容易可以节省时间习惯对我而言是很自然的符合处理事务的节奏他人认可他人认可让我觉得自己很重要让我觉得自己受到他人的关注

(二)不同群体多终端使用动机的差异

1.不同性别多终端使用动机的差异

以性别分组对多终端使用动机的三个因子需求满足、便利习惯、他人认可进行独立样本t检验,发现男女性别分组在需求满足和便利习惯因子上没有显著差异,在他人认可因子上有显著差异(t(447)=2.728,p=0.007<0.05),男性(M=3.4654)显著高于女性(M=3.1961)。

2.不同年龄多终端使用动机的差异

以年龄为分类变量,以多终端使用动机的三个因子需求满足、便利习惯、他人认可为因变量进行单因素方差分析,不同年龄组在需求满足、便利习惯动机上不存在显著差异,在他人认可动机上存在显著差异(F(5,443)=2.485,p=0.031<0.05)。采用Tukey HSD法进行事后多重比较,18~25岁组(M=3.3263)、26~30岁组(M=3.4196)、31~40岁组(M=3.3861)和51~60岁组(M=3.6111)他人认可动机显著高于60岁以上组(M=2.0000),但从整体上看,他人认可动机得分相对需求满足动机和便利习惯动机低,说明受访者整体对他人认可动机的认可程度相对较低。

3.不同教育程度多终端使用动机的差异

以教育程度为分类变量,以多终端使用动机的三个因子需求满足、便利习惯、他人认可为因变量进行单因素方差分析,不同教育程度组在便利习惯、他人认可动机上不存在显著差异,在需求满足动机上存在显著差异(F(4,444)=2.667,p=0.032<0.05)。采用Tukey HSD法进行事后多重比较,硕士组(M=4.2386)需求满足动机显著高于大专组(M=3.7273)和本科组(M=3.9363)。

(三)多终端使用动机对使用行为影响的回归分析

1.假设提出

通过探索性因子分析对多终端使用动机进行了萃取,得到了“需求满足”“便利习惯”“他人认可”三个因子,以这三个因子为自变量,“多终端使用行为”为因变量,得到三个研究假设:

H1:需求满足动机正向显著影响多终端使用行为

H2:便利习惯动机正向显著影响多终端使用行为

H3:他人认可动机正向显著影响多终端使用行为

2.数据分析

使用强迫进入法进行多元回归分析,结果见下表:

表7 回归分析摘要表

a.因变量:多终端使用行为。

R=0.774,R2=0.599,调整后R2=0.597,Durbin-Watson统计值=1.997,F=221.793。

注:nsp>0.05;p<.001。

从上表可以看出三个自变量共可解释因变“多终端使用行为”59.9%的变异量。Durbin-Watson统计值为1.997,非常接近2,表示不存在自相关问题。方差分析结果F值为221.793,显著性0.000,小于0.05的显著水平,表示模型整体解释变异量达到显著。对共线性的诊断,各变量容许度均大于0.01,VIF值均小于10,条件系数均小于30,特征值均大于0.01,可以判断不存在多重共线性的问题。回归系数显著性检验结果,需求满足和便利习惯均具有显著性,他人关注不显著,说明假设H1、H2被接受,H3被拒绝。

3.假设检验

需求满足动机对多终端使用行为的标准化回归系数为0.530,对应的P值为0.000,小于0.05,达到显著水平,假设H1需求满足动机正向显著影响多终端使用行为得到支持;

便利习惯动机对多终端使用行为的标准化回归系数为0.328,对应的P值为0.000,小于0.05,达到显著水平,假设H2便利习惯动机正向显著影响多终端使用行为得到支持;

他人认可动机对多终端使用行为的标准化回归系数为-0.031,对应的P值为0.355,大于0.05,未达到显著水平,假设H3他人认可动机正向显著影响多终端使用行为被拒绝。

五、研究发现与建议

(一)研究发现

1.多终端使用动机因素

对应前文提出的问题RQ1,通过探索性因子分析得到三个多终端使用动机因子,分别命名为需求满足、便利习惯和他人认可。

因子“需求满足”包含了社交、信息、休闲三个变量,三个变量都是使用者相对“显性”、明确的使用需求。信息变量在既往研究中的争议较大,Wang等人将信息变量与工作学习一同合并为认知因子;而Hwang等人则将信息作为独立因子处理。从本文的探索性因子分析结果看,针对多终端使用动机,支持信息与认知相对独立的观点。

因子“便利习惯”包括了便利、习惯两个变量,这一结果验证了多终端使用动机具有经验性和习惯性,也基本支持了Park将动机因素分为习惯性和工具性的观点。习惯变量的归纳分类在既往研究中的争议较小,张郁敏研究的因子分析中,习惯与方便归入同一因子,与本研究的结果一致。这也可以说明便利变量与习惯变量较强的关联性,使用者对于便利动机的认识并不完全等同于Hwang等人研究中的“效率”,而是与“易用性”具有一定的相似性,使用者的便利动机一定程度上并非有意识地提高效率,而是尽量减少多终端行为决策中的认知资源消耗。

因子“他人认可”相对稳定,对应题项没有变化,说明此因子相对独立,与其他因子表征的动机类型差异较大。

2.多终端使用动机与使用行为的关系

对应前文提出的问题RQ2,将需求满足、便利习惯、他人认可三个因子对多终端使用行为进行验证性回归分析,需求满足和便利习惯对多终端使用行为的正向显著影响得到验证,他人认可的假设被拒绝。

他人认可被排除说明多终端使用者对于他人的关注和认可的动机并不强烈,对于提升或改变使用者在群体中的影响力和地位没有显著作用,其原因可能在于日常多终端使用行为本身是琐碎日常生活中常见的甚至无意识发生的,具有较强的经验性,因而无法获得社会关系中他人的特别关注。需求满足、便利习惯获得验证,且结合回归分析结果,对多终端使用行为的影响主要来自需求满足,说明使用者目标性的多终端使用动机占有主要地位,便利习惯对多终端使用行为产生的影响相对较弱。

3.不同群体多终端使用动机存在的差异

对应前文提出的问题RQ3,尽管在特定年龄和教育程度上不同群体的多终端使用动机存在一定差异,但在本文主要目标群体范围内具有典型且连贯的差异较小。被验证的对多终端使用行为有影响的需求满足和便利习惯两类动机在不同性别和年龄群体中无显著差异。

(二)研究建议

根据上述研究发现,对终端产品设计和多终端广告投放方面提出相关研究建议。

多终端产品设计方面,多终端使用的主要需求具有两方面特点:一方面使用者对社交、信息、休闲有特定的需求,另一方面使用者也倾向于寻求更加符合使用习惯、更加易用的功能组合,以减少同时使用多个终端带来的过多的认知资源消耗。使用者在社交、信息、休闲三方面功能性需求较高,因而在软硬件产品设计开发中应突出核心功能,避免一味地扩大多终端功能,增加不必要的设计开发成本。在相关产品尤其是软件的用户界面设计上,应尽量保证各终端平台用户界面、操作模式、流程逻辑等方面的一致性。各终端平台的用户界面如出现较大变化,或各终端平台上的设计差异较大,会破坏使用者既已形成的习惯,增加使用者使用的难度和额外的资源消耗,也会影响使用者对产品易用性的感知,增加产品操作学习的成本。

多终端广告投放方面,在多种终端争夺使用者注意力的情况下,社交、信息、休闲方面的产品内容和形式更具有优势,在广告投放时可优先考虑此类型产品或相应功能模块,而具有一定习惯性用户群的平台,内容的分发推广也更具有优势。结合各类终端功能和社交、信息、休闲三方面主要功能性动机,可以推测移动终端在多终端使用中具有一定优势,在广告投放主要终端的选择上可以考虑移动终端优先的策略。而多终端使用中大量细碎、下意识的使用行为,也决定了投放的广告内容应符合精简的原则。

(三)研究不足与展望

本文萃取的多终端使用动机因子包含若干变量,对于内部各变量间的影响关系未进行具体的探讨,存在一定的不足。后续研究一方面可以对各变量间关系进行研究,以了解动机影响多终端使用行为的机制;另一方面可以将动机与其他影响多终端使用行为的因素结合,建立更加完整的模型以对多终端使用行为进行进一步的解释分析,并考虑各因素对不同类型多终端使用行为影响的差异。