断章:卞之琳佚简里的交游史

2018-07-18宫立

宫 立

河北师范大学

卞之琳

安徽教育出版社2000年12月出版的《卞之琳译文集》和2002年10月出版的《卞之琳文集》以及人民文学出版社2009年12月出版的《卞之琳作品新编》几乎涵盖了卞之琳所有的著译。随之卞之琳的佚简也不断被披露,百花文艺出版社2012年1月出版的《海外拾珠:浦薛凤家族收藏师友书简》收录了卞之琳给心笛(浦丽琳)的两封信,北京大学出版社2013年11月出版的解志熙著《文学史的“诗与真”:中国现代文学文献校读论集》中的《卞之琳佚文佚简辑校录》收录了《大美报》《文艺阵地》《当代文艺》所刊发卞之琳3封书信,陈越在《长沙理工大学学报》(社会科学版)2015年第3期《诗艺的讲究:卞之琳论诗断简考释》一文中钩沉了卞之琳在20世纪40年代发表在《燕京新闻》上2封论诗的书简。笔者近日又找到卞之琳给施蛰存、张君川的书信4封,不见于卞之琳的上述集子,当为佚简,略作钩沉,以为纪念。

一

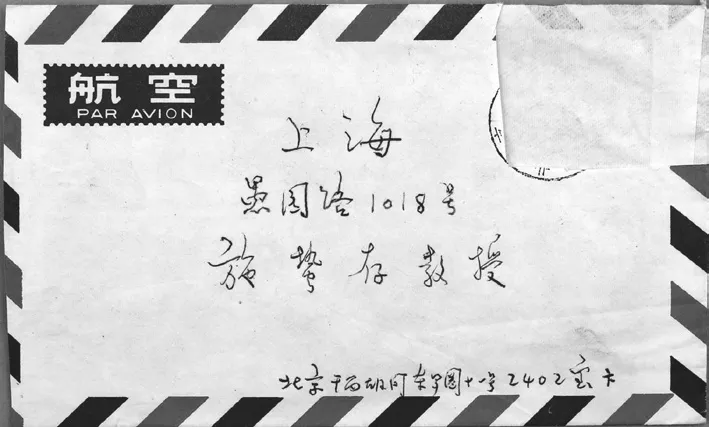

2016年11月15日至22日,北京“华夏天禧·墨笺楼”举行的“施蛰存旧藏·浦江清、谢国桢、卞之琳、郑逸梅、黄裳、闻宥、包谦六等友朋信札”专场,有卞之琳给施蛰存的一封信,照录如下:

蛰存同志:

信稿都已收到,十分感谢你提供的意见和情况。

对于序稿头两段所论极是,我已重新写了,全篇都又抄改了一遍。我今年也进入古稀一关,头脑不行,下笔总不听使唤,漏字、错字、别字每每连篇,而自己一再看不出来,这次幸蒙指正,真是高兴。

我在文中提到“幻灭感”,是指政治上的,主要是1927年“四·一二”事件以后给许多人带来的,对望舒说来,我只是从诗本身而想当然(也参考了杜蘅的一句话,还有艾青的一句话)。他对绛年的感情,现在想起来,过去也曾有所闻。现在我在讲到望舒没有直接抒写那种“受挫折的感情”,改了后边一句为:“至于他的第一个诗集《我的记忆》的前半一部分少年作,显得更多是以寄托个人哀愁为契机的抒情诗,似又当别论”,不知较妥否。

“断指”一诗,我这次先根据《望舒诗稿》的排列,在“我的记忆”一诗前若干首,紧跟“雨巷”,可以说阶段上有交叉,它写在“记忆”前,后来借到《我的记忆》一书,注意到原排在“记忆”后。《记忆》一集初版于1929年四月,发表在刊物上当不会晚于此日期。我现在文中也不再强调“断指”与“记忆”的写作先后了。

卞之琳给施蛰存信的信封

《望舒草》和《诗稿》里都有个别脱漏字,《诗选》里补正了。我还同意《诗选》把“的”“底”,都照现行办法都统一为“的”。《诗选》未入选的一首赠别刘呐鸥的诗里有一行“这的橙花香……”,《草》和《稿》里都未补正,良沛说应是漏一“里”字,显然对的。

我同意你的看法,《望舒草》的最后部分最为完美,所以文中也曾举例说到“深闭的院子”、“寻梦者”、“乐园鸟”等,虽然未加分析,而只对比分析了“灯”和后来的第二首“灯”。现在《诗刊》要选登几首,我想就让他们从这几首以及“雨巷”、“断指”、“我的记忆”、“用我残损的手掌”等当中选用吧。因为篇幅关系,不可能多刊发(上次我选徐志摩八首,因此也减为六首)。第一首“灯”,我虽在文中表示推崇,印在《诗集》里没有问题,发表在现行的刊物上,我还有点顾虑。

“回到心儿吧”,我在文中没有提名,只是说发表了八十八首后括号内补一句“确切说,是八十九首,望舒生前删去一首,也就不算吧”。我认为这首诗收在现在的《诗集》里会有损于望舒的声名,正如我担心第一首“灯”,因为个别字眼,发表在《诗刊》上,会给《诗集》带来不利的影响。

《诗刊》决定五月份刊出我的短文和刊登望舒诗几首。你的“校读记”《诗集》里不可少。出书总要有几个月时间,从容写吧。《望舒诗稿》目录上有序,书里没有,但不像是撕掉的,很可能排印时抽掉的,找不到也就算了,如何?

我们的美国之行,现在还成问题。我们这边办事主观,效率低,打小算盘是想得到的,想不到他们也有官僚主义,作为富国也在经济上斤斤计较。那边的当事人,仿佛只是干着急。我本来毫不想出国,张扬了半年,现在我更不乐意去。前几天作协转送来那边给我的一封私人信,要我个人回个信,我就写信又透露了婉谢的意思。但一切都很难说,说不定月中忽然飞机票寄到,我们又得仓率就道。

春天来了,我每到午后更觉得不舒服,你比我年高,更应该注意身体。

之琳 三月六日

卞之琳给施蛰存的这封信,主要是就他为《戴望舒诗集》作的序进行商讨。四川人民出版社1981年1月初版了《戴望舒诗集》,印数是76000册。书前有卞之琳1980年3月2日写的序言,还有艾青的《望舒的诗》。内分“望舒诗稿”“灾难的岁月”“集外”三辑,收诗92首,书后附录《诗论零札》和周良沛的《编后》。《编后》提到,巴金为《戴望舒诗集》推荐了出版社:“三月,在上海,巴金同志在看望艾青同志时也跟我提到这事,而且他向我们介绍了他家乡的出版社,相信在成都能出得很快很漂亮。”关于卞之琳的序和艾青的文,《编后》也为我们提供了背景:“卞之琳同志出国访问,准备为外国朋友谈中国新诗的报告中,就有一个题目——‘戴望舒’。他选了一些望舒的诗译成英文,也把自己准备的讲稿,又译成中文作本书的序言。同时,卞之琳同志特别提出:还要保留五七年出的《戴望舒诗选》上的艾青的序。”

信中提到“《诗刊》决定五月份刊出我的短文和刊登望舒诗几首”,“现在《诗刊》要选登几首,我想就让他们从这几首以及‘雨巷’、‘断指’、‘我的记忆’、‘用我残损的手掌’等当中选用吧”,最终《诗刊》1980年第5期刊发了卞之琳的“短文”——《〈戴望舒诗集〉序》,《戴望舒诗五首》,还有金克木的《寄所思二章——为纪念诗人戴望舒逝世三十周年作》。这五首分别是《雨巷》《流水》《我用残损的手掌》《过旧居》《偶成》。由此可以推知,这封信写于1980年3月6日。

《戴望舒诗集》

信中还提到“你的‘校读记’《诗集》里不可少”,指的是施蛰存为《戴望舒诗集》做的“校读记”。最终施蛰存写成了《戴望舒诗校读记》,前有《引言》,提到:“周良沛同志已编好望舒的诗的全集,在他们的敦促和启发之下,我费了三个月时间,从二十年代、三十年代的报刊中检阅望舒每一首诗的最初发表的文本,和各个集本对校之后,发现有许多异文,有些是作者在编集时修改的,有些是以误传误的,因此,我决心做一次校读工作,把重要的异文写成校记,有些诗需要说明的,就加以说明,这个资料,不单是为研究者提供方便,也可以作为青年诗人探索艺术手法的一些例子。”不过,这篇《校读记》未能赶上《戴望舒诗集》,直到1993年4月,才收到施蛰存、应国靖编的《中国现代作家选集 戴望舒》(人民文学出版社、三联书店(香港)有限公司联合编辑出版)的“资料部分”。

卞之琳的信中还说:“《望舒诗稿》目录上有序,书里没有,但不像是撕掉的,很可能排印时抽掉的,找不到也就算了,如何?”对此,施蛰存在《戴望舒诗校读记引言》为我们做了解答:“一九三六年间,《我底记忆》和《望舒草》均已绝版,上海杂志公司老板张静庐愿意为望舒再印一本诗集……《望舒诗稿》于一九三七年一月出版,当时我不在上海,这个诗集,我没有见到。同年七月,抗战军兴,我到昆明去了,直到八年之后,胜利复员回上海,才见到此书。这部诗稿的‘目次’页上,第一篇是《自序》,但我看到三本,都不见有‘自序’,我也没有听望舒说过曾经写过一篇诗稿的序言,这是一个疑问。”但愿有朝一日,有研究者能为我们解答疑惑。

二

孔夫子旧书网名人墨迹代卖店2017年1月20日举行的“岁末迎新:施蛰存、张白山旧藏卞之琳、陶菊隐、赵景深、姚雪垠、臧克家等书札”专场,有卞之琳给施蛰存的一封信,照录如下:

施蛰存同志:

望舒诗集序,已在《诗刊》五月号刊出,想已见到,经过修改,现在看来是否还过得去。“一共发表了八十八首诗”并附括号内一句话,原已改为“完稿入集的一共八十八首”,大概只改在寄四川的一份稿子上,《诗刊》发表的还没有改。现在既发现《北斗》上还有几首,当然又得加一句说明。全文结尾,被编辑割去了尾巴(几句话),收不住,印到书上当然还得补上。望再提意见。

《阿左林小集》重印合适不合适?有什么意见?序文当然作废,预备简单改写一篇。请寄回给我,自己想通读一遍。

《西窗集》已在香港被翻印出版。这本书我自己很不满意(错排也非常突出),出版后我就开始了拆散、淘汰工作。现在香港这么出版,我管不着,也就随它去。

我美国之行实际上已作罢。你什么时候来北京?

祝好

之琳 五月二十四日

“‘一共发表了八十八首诗’并附括号内一句话……大概只改在寄四川的一份稿子上,《诗刊》发表的还没有改”,查阅《诗刊》1980年第5期卞之琳的《〈戴望舒诗集〉序》,其中提到:“就大家所知,戴望舒生平总共发表了八十八首诗(确切说,是八十九首,他自己删掉的第一本诗集里的一首短诗,看来还是不算吧)”,到了四川人民出版社1981年1月初版的《戴望舒诗集》时,改为“就大家所知,戴望舒生平总共定稿发表了九十二首诗”。卞之琳提到的戴望舒“自己删掉的第一本诗集里的一首短诗”,指的是《回了心儿吧》,《戴望舒诗集》在收入这首诗时注释:“初版《我底记忆》,这首诗曾编入在《旧锦囊》里。后编《望舒草》及《望舒诗稿》,不知为什么把这首和以下几首诗漏收。”“《北斗》上还有几首”,指的是1931年10月20日出版的《北斗》第1卷第2期诗栏刊发戴望舒的《昨晚》和《野宴》。《野宴》在收入《戴望舒诗集》时列在“望舒诗稿”栏,《昨晚》列入“集外”栏。由此可以确定,这封信的写作日期是1980年5月24日。

卞之琳编译《西窗集》,江西人民出版社1981年版

“全文结尾,被编辑割去了尾巴(几句话),收不住,印到书上当然还得补上”,指的是:“然而十全十美总是不可得的,讲究的结果往往却适得其反。想挑选自己中意的作品(如果真有完全称心的作品的话),因而经常摇摆不定,难免使由此产生的自己旧作的不同集子和版本内容上有重叠,有反复,面貌上有出入,因而总起来看反显得参差不齐,拖泥带水。这,在我自己的场合,当然远比望舒自编的几本诗集,更为触目。因此,促成这本诗集出版的年青一辈热心人认为还是以全部收入为好,从中正可以充分看到戴望舒诗作的成长全程。我感到无法不同意。至于无论从积极方面或消极方面怎样去得到教益,我们最好还是让读者自己去判断。现在我们是可以相信读者的鉴别力了。”

2017年12月25日至2018年1月1日,北京“华夏天禧·墨笺楼”举行的“把心交给读者——夏承焘、卞之琳、曹禺、严阵、魏巍等作家信札墨迹”专场,还有卞之琳给施蛰存的一封信,照录如下:

施蛰存同志:

五月二十六日信早收到,谢谢。《阿左林小集》还未接到,听说冯亦代去广州了,还没有回来。

重印《阿左林小集》,我还决定不下来,想翻看一下再说。你说《小集》篇幅太少,我看到香港新近翻印的《西窗集》在不愉快里也起了另外的想法。这本杂凑集既收不回来,还在流传,无法订正(包括编辑给我乱排的诗行),可否自己清理一下,出一个修订本。第一辑韵文部分全删(原拟分出去另行处理)。第六辑《浪子回家》已经收入《浪子回家集》出版过,这里不要了。第五辑小说六篇,删去太一般的(蒲宁一篇)和不重要的,留两篇。福尔《亨利第三》和里尔克《旗手》,抗战期间订正出版过单行本,现在想连同《阿左林小集》全部重放进去。这样我想把以前的零篇散文译品一举清理了事。我想再听听你的意见,同时请你告诉我一下江西出版社出这套书的计划,以便我考虑究竟取哪一个方案比较合适。我很想在六月底前结束这些清理工作,进一步安排别的事情。

希望你们来京,能如期成行,我们可以见面畅谈。

祝健

之琳 六月九日

卞之琳给施蛰存的信

笔者在《汉语言文学研究》2017年第4期发表的《师陀佚简八通释读》中提到:“为了保存一些新文学文献,‘为新文学史研究者提供一个资料,为现代青年供应一种温故知新的文学读物’,施蛰存自1980年初就开始主持《百花洲文库》,重版了端木蕻良的《江南风景》、刘北汜的《山谷》、张天翼的《二十一个及其他》、楼适夷编的《创作的经验》、郁达夫的《屐痕处处》、王鲁彦的《黄金》、蒋天佐的《海沫文谈偶集》、孙望选辑的《战前中国新诗选》、丁玲的《夜会》、黄药眠的《淡紫色之夜》、白采的《归来的瓷观音》、周作人的《谈龙集》,他除了向各位作家朋友约稿,为《边城》《杂拌儿》《黄金》写了重印题记。当然‘百花洲文库’并不限于新文学方面,还有古典文学、外国文学,出版了陈迩东、郭隽杰选注的《东坡小品》,曹旭校点、陈衍评选的《宋诗精华录》,赵家璧译的《月亮下去了》等,施蛰存就曾写信向巴金约稿,想重印他翻译的《屠格涅夫散文诗》”,恰恰遗漏了江西人民出版社1981年11月出版的卞之琳编译的《西窗集》,系“百花洲文库”第一辑。

上海商务印书馆1936年3月出版过卞之琳选译的《西窗集》系“文学研究会世界文学名著丛书”之一种。重庆国民图书出版社1943年5月出版过卞之琳译述的《阿左林小集》。江西人民出版社1981年11月出版了卞之琳编译的《西窗集》,他在《修订版引言》中提到了商务印书馆版的《西窗集》与国民图书出版社版的《阿左林小集》的渊源:“这本集子所收的原是我在1930年和1934年之间的零星译品。1934年,承郑振铎约为他所主编的一套丛书凑一个译本,我就把自己的译品(不包括文学评论的译文)编理出一本小书,于当年十二月完成,取名《西窗集》。稿本交出后不久,我自己就抱憾于取材芜杂,翻译草率,因为无法收回,就开始悄悄准备拆台工作;1936年书出版后,我发现排印上又增添了问题,特别是韵文部分被书店编辑擅改分行,更令人啼笑皆非,只得积极进行另起炉灶的工作。结果,集中最后一篇‘浪子回家’和我后来译出的纪德另五篇‘解说’一起,在上海文化生活出版社,照原著原貌,于1937年出了单行本《浪子回家》,1947年重印,改名《浪子回家集(作为《西窗小书》之一);阿索林(即阿左林,本文作者注)部分另得了材料(罗大冈从法国寄来的一种法译本,萧乾的一位西班牙朋友寄赠的两本原著,戴望舒借给的一种英译本),加译了一些(部分核对了英法译文和西班牙原文,一篇承戴望舒用西班牙原文校订),1937年扩充成《阿左林小集》,1943年在重庆出版。”

卞之琳在《普鲁斯特小说巨著的中译名还需斟酌》一文中提到,《西窗集》“此集在七十年代末,还有香港的翻印版,不经我同意,未改正原版荒唐的错排;紧接着经我自己大刀阔斧改编了交给江西人民出版社,于1981年出版了修订版(再略加修订,于1984年出了第二版)”。他在《西窗集》的《修订版引言》中也提到,“新近香港又翻印了这个废本行世。内地出版社本也曾建议重印它,我没有答应。现在看来自己报废也无用,我只能把书清理一番,踌躇再三后,决定拿出来印一个修订版。”“大刀阔斧改编”,是指“清理措施是利用原先的一点拆台工作而进行重建。韵文这一辑抽出去另行处理。短篇小说,删去无大特色或与本集原作产生地域不相干的几篇”,等等。最终《阿左林小集》未能重印,“《阿索林小集》(即《阿左林小集》——本文作者注)全部并入,成为主力”出版了修订版的《西窗集》。当然需要说明的是,“《阿索林小集》全部并入”并不准确,经笔者查阅,重庆国民图书出版社1943年5月出版的卞之琳译述的《阿左林小集》书前的《卷头小识》并未收录。

《阿左林小集》初版本版权页

三

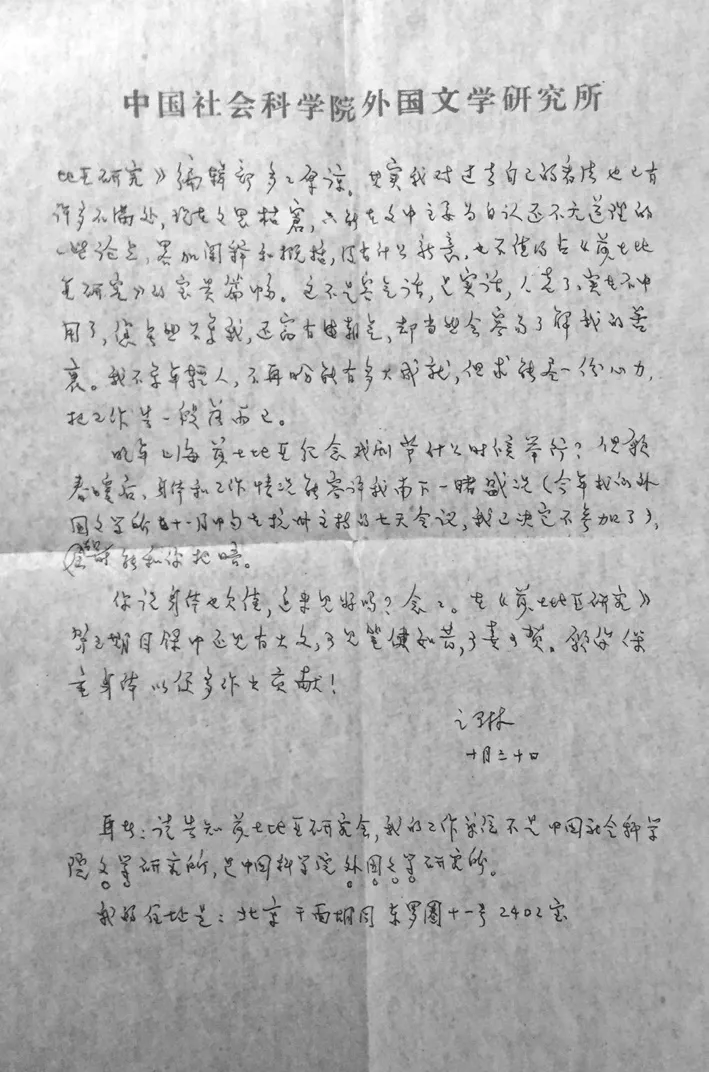

作为诗人的卞之琳在莎士比亚剧作翻译与研究方面的贡献,很少被人关注。笔者在网上找到卞之琳自北京干面胡同东罗圈十一号2402室寄给上海戏剧学院张君川的一封信,对于解读卞之琳在莎士比亚剧作的翻译与研究不无意义,因此先将这封信照录如下:

卞之琳给张君川的信

君川兄:

去年到上海开会,承您和戏剧学院盛情接待,非常感激,回京后一直忙乱,连写信道谢都没有顾得来,实在抱歉!

今年一月底接莎士比亚研究会秘书处寄来会员登记表并嘱交会费四元,因是小数目,还得上邮局汇寄,想托便人带交,后来有事覆上海社会科学院文学研究所裘小龙同志信,顺便托他就近代为垫付,九月底他来北京开会,我才将现款交他,但是又忘记把已填就的一张登记表寄出和交他带去了,今在信件中发现,只好附此麻烦转交。当时还曾接到《莎士比亚研究》编辑部来信催稿,说要在二月十日前寄出,我又忙于赶工作和对付头绪繁多的冗事,未能及时作覆,约在八月间又接通知,得悉第三期已经编就,将于明年提早出版,见目录预告,内容丰富,十分钦佩,只可惜拙稿还未写就赶交凑热闹,感到歉疚。

特别不可恕的是:三月间曾接尊函,催索拙稿《莎士比亚悲剧四种》译者引言,因正赶译完最后一大悲剧和校改全部已出版和未发表过的译本,还未着手写序文,无法履行去年早作出的诺言,又惭愧又过意不去,竟也迟迟未作覆,迁延至今,已超过半年,真不知怎样道歉才好!您也上了年纪,想能原宥我这种疏懒。

现在我已经勉强把译者引言写出初稿,暂时搁一搁,重新统一核校一遍《悲剧四种》(二十多年前即已列入《外国文学名著丛书》),下月初旬统一校看完了,才修改序稿。我是理当也极愿给《莎士比亚研究》第三期的,无奈赶不上,现在此间中央戏剧学院莎士比亚研究中心要在明年第一季出莎士比亚专刊,今年十二月中旬编出,要我写稿,我只好把这篇修改出交他们了,还得请您和《莎士比亚研究》编辑部多多原谅。其实我对过去自己的看法也已有许多不满处,现在文思枯窘,只能在文中主要为自认还不无道理的一些观点,略加阐释和概括,没有什么新意,也不值得占《莎士比亚研究》的宝贵篇幅。这不是客气话,是实话,人老了,实在不中用了。您虽然不像我,还富有朝气,却当然会容易了解我的苦衷。我不像年轻人,不再盼能有多大成就,但求能尽一份心力,把工作告一段落而已。

明年上海莎士比亚纪念戏剧节什么时候举行?但愿春暖后,身体和工作情况能容许我南下一睹盛况(今年我们外国文学所十一月中旬在杭州主持的七天会议,我已决定不参加了),届时能和你把晤。

你说身体也欠佳,近来见好吗?念念。在《莎士比亚研究》第三期目录中还见有大文,可见笔健如昔,可喜可贺。愿您保重身体以便多作出贡献!

之琳

十月三十日

再者:请告知莎士比亚研究会,我的工作单位不是中国社会科学院文学研究所,是中国社会科学院外国文学研究所。

我的住址是:北京干面胡同东罗圈十一号2402室

1984年12月3—5日,旨在“团结全国从事莎士比亚研究、演出莎士比亚剧目的人员,开展学术讨论,促进国际交流,借以推动我国戏剧理论和戏剧实践的发展”的中国莎士比亚研究会成立大会暨首届年会在上海戏剧学院召开,卞之琳参会并与上海戏剧学院的张君川等被选为副会长。

1984年10月,中央戏剧学院莎士比亚研究中心成立,“现在我已经勉强把译者引言写出初稿……现在此间中央戏剧学院莎士比亚研究中心要在明年第一季出莎士比亚专刊,今年十二月中旬编出,要我写稿,我只好把这篇修改出交他们了”中的莎士比亚专刊指的当是1986年4月由该中心编的《莎士比亚研究集刊》第1辑,即《莎士比亚戏剧节专刊——纪念莎士比亚诞辰422周年》,其中收录了卞之琳的两篇文章,一是《莎士比亚四大悲剧译本引言》,一是《莎士比亚四大悲剧译本说明》。中国莎士比亚研究会会刊《莎士比亚研究》1983年3月创刊,由浙江人民出版社出版,刊有曹禺的发刊词,首篇即是卞之琳的《〈哈姆雷特〉的汉语翻译及其改编电影的汉语配音》,第2期于1984年10月出版,第3期于1986年5月出版。卞之琳1985年9月24日写完《莎士比亚悲剧四种》译者引言,10月写就译本说明。由此可以推知,卞之琳给张君川这封信的写作日期是1985年10月30日。

“明年上海莎士比亚纪念戏剧节什么时候举行?但愿春暖后,身体和工作情况能容许我南下一睹盛况”中的“莎士比亚纪念戏剧节”指的当是由中国莎士比亚研究会发起,上海戏剧学院、中央戏剧学院、中国话剧艺术联合会、中国莎士比亚研究会联合主办的首届中国莎士比亚戏剧节,该戏剧节于1986年4月10日至4月23日在北京和上海两地同时举行。

卞之琳在《文艺报》1986年第24期写有《莎士比亚首先是莎士比亚——首届中国莎士比亚戏剧节随感》,他在开头对莎士比亚戏剧节作了点评:“第一届中国莎士比亚戏剧节在北京和上海同时开幕了又先后闭幕了。结束总又是开端——新的发轫。这次莎士比亚戏剧在中国两地集中演出,盛况空前,当然不会绝后。演出既是五光十色的,也有光怪陆离处,随之而来的议论也是众说纷纭,总是可喜现象。其中自有创新的发展,这应是主要的;次要的,也不免有标新的炫奇,不足为怪。”根据《中国莎学简史》可知,“北京、上海两地共演出25台莎剧(北京12台、上海13台),另有四个剧目展览演出,规模空前。参演团体23个,参演人数1910人;公演87场,观众达85000人次(不包括展览演出)”,“在演出的25台剧目中,总共包括了16部莎剧,其中有悲剧6部,11台;喜剧8部,12台;传奇剧1部,1台;历史剧1部,1台”,其中一半在中国为首次演出,它们是上海戏剧学院演出的《泰特斯·安德洛尼克斯》,北京师范大学北国剧社、北京第二外国语学院的《雅典的泰门》,西安话剧院的《终成眷属》,上海人民艺术剧院、陕西人民艺术剧院的《驯悍记》,江苏省话剧院的《爱的徒劳》,中央实验话剧院、武汉话剧院的《温莎的风流娘儿们》,中国煤炭文工团话剧团的《仲夏夜之梦》,中国儿童艺术剧院的《理查三世》。的确如卞之琳所言“这次莎士比亚戏剧在中国两地集中演出,盛况空前”。卞之琳在文章的末尾又呼吁,“莎士比亚剧本自应有层出不穷的中文新译本。规范化是值得提倡的,目前却只有尽可能迁就合理的一部分‘约定俗成’,远不能以朱生豪译本或梁实秋译本以至其他任何人(包括我自己的)少量译本一统天下。译本也可以多色多样,齐头并进:一可以应舞台急需,出不同取舍和处理的演出本;二可以出完整而精益求精,相应符合原来韵味的散文译本;三可以出相应保持原貌的‘素诗体’译本,作为有较高要求的普通读物、有较高要求的专门参考资料。”

卞之琳著《莎士比亚悲剧论痕》,生活·读书·新知三联书店1989年版

人民文学出版社1988年3月出版了卞之琳译的《莎士比亚悲剧四种》,生活读书·新知·三联书店1989年12月出版了卞之琳的《莎士比亚悲剧论痕》。王佐良在《读书》1990年第12期写有《以诗译诗 甘苦自知——评卞之琳〈莎士比亚悲剧论痕〉》,对卞之琳的莎士比亚翻译与研究分析得最为透彻:一是着重分析了《莎士比亚悲剧论痕》,“诗人卞之琳的译作《莎士比亚悲剧四种》出版于1988年,现在他的论文集《莎士比亚悲剧论痕》又问世了。后者可以看作前者的一个注脚。在通常情况下,文学名著的好译本总比对名著本身的评释更为重要。然而一个译者对所译作品的评释却又不同于一般的学术著作,至少他读得更细心,对于作品中的曲折微妙之处更有研究,特别是对语言与内容的结合上更有体会。这个集子里共有文章九篇:三篇关于《哈姆雷特》,一篇论《奥瑟罗》,一篇论《里亚王》,以上是一个剧本的专论;一篇谈莎士比亚戏剧创作的发展,是纵论;此外是悲剧四种的译者引言、译本说明和一篇1986年中国莎士比亚戏剧节随感”;二是对卞之琳的诗体翻译作了高度评价:“诗体翻译也做出了成绩。这最后一点的成绩中有孙大雨、方平、林同济等位的贡献,但是持续最久、收获最大的却数卞之琳。四大悲剧是莎士比亚的巅峰之作,现在我们中国有了它们的诗体译本,这就标志着我们的莎剧翻译登上了一个新的台阶。卞译当然不是没有缺点的,我们还会有更新的译本,究竟用什么样的诗体来译也会有新的试验,但是后来者会慎重地研究卞之琳的译本,而在这样做的时候,他们会发现这个论文集子里的《〈哈姆雷特〉的汉语翻译及其改编电影的汉语配音》和《〈莎士比亚悲剧四种〉译本说明》两文是不可不读的,因为在那里这位诗人翻译家写下了他的经验,他的甘苦,他倾注全部心血以赴的目标:以诗译诗。”

卞之琳是现代著名诗人、学者、翻译家,一生与许多作家、学者都有书信往来,笔者期待《卞之琳书信集》早日问世,将是解读卞之琳交游史的第一手文献资料。