城市生命线工程安全运行共享云服务平台研究与应用*

2018-07-12袁宏永苏国锋冯国梁朱友平

袁宏永, 苏国锋,付 明,冯国梁,朱友平

(1.清华大学 合肥公共安全研究院,安徽 合肥 230601;2.清华大学 工程物理系 公共安全研究院,北京 100084;3.合肥城市生命线工程安全运行监测中心,安徽 合肥 230601)

改革开放以来,中国城市化进程明显加快,城镇化率超过55%[1],城市人口、物质、信息高度集中,城市运行系统日益复杂。提高城市公共安全风险管控能力,健全城市公共安全体系成为当务之急[2]。

城市生命线工程是保障城市正常运行、提高风险管控力、维持城市稳定的重要基础设施[3-5]。城市生命线工程运行风险具有隐蔽性、复杂性、脆弱性、信息封闭性等特点:

(1)安全事故隐患排查难。由于历史和技术的原因,地下管线建设年代久远,组成、结构和分布的资料更新不及时甚至缺失;针对城市桥梁的常规巡检工作很难实时跟踪其健康体征的演变,相关风险隐蔽难于发现。

(2)安全事故发展趋势难以预料。面对当前频发的各类城市安全事件,如城市内涝、燃气泄漏、供水爆管和路面塌陷等,事故现场情况很难及时掌握,只能被动应对,严重威胁民众生命财产安全和城市安全运行。

(3)安全事故预测预警和快速处置难。城市生命线工程安全事故公共性高、涉及面广、相互关联性强,任何环节故障或破坏都可能影响城市系统整体运行,致灾因子的多样性和相互耦合对预测预警和快速处置提出更高要求。

(4)城市安全管理信息共享难。在城市建设、管理和运行中,积累了大量静态和动态数据。目前“条块分割”现象较为严重,既有行业间的“横向分工”,又有体系内部的“纵向壁垒”。部门间的“信息壁垒”衍生出“数据前后矛盾”、相互难以印证等难题,使得数据资源无法有效整合,形成一个个信息孤岛[6]。

本文通过研发城市生命线工程安全运行共享云服务平台,提供统一全面的生命线安全监管服务,实现城市生命线工程安全运行监测数据共享,进行全业务、全寿命周期一体化、全方位、可视化管理,提高城市生命线工程安全运行精细化管理水平。

1 城市生命线工程安全运行共享云服务平台研究

1.1 共享云服务平台概述

城市生命线工程安全运行管理涉及的数据和服务的对象,遍及城市的各个层级和不同方向的组织或实体。通过构建覆盖城市生命线工程的监测物联网,在融合生命线监测数据与空间地理信息基础上,构建基于大数据、云计算的城市生命线工程安全运行监测共享云平台,形成城市生命线工程运行的信息获取、事态模拟仿真、风险预报预测等能力,实现城市生命线工程的及时风险感知、早期预测预警和事故高效协同应对。

1.2 共享云服务平台构建体系

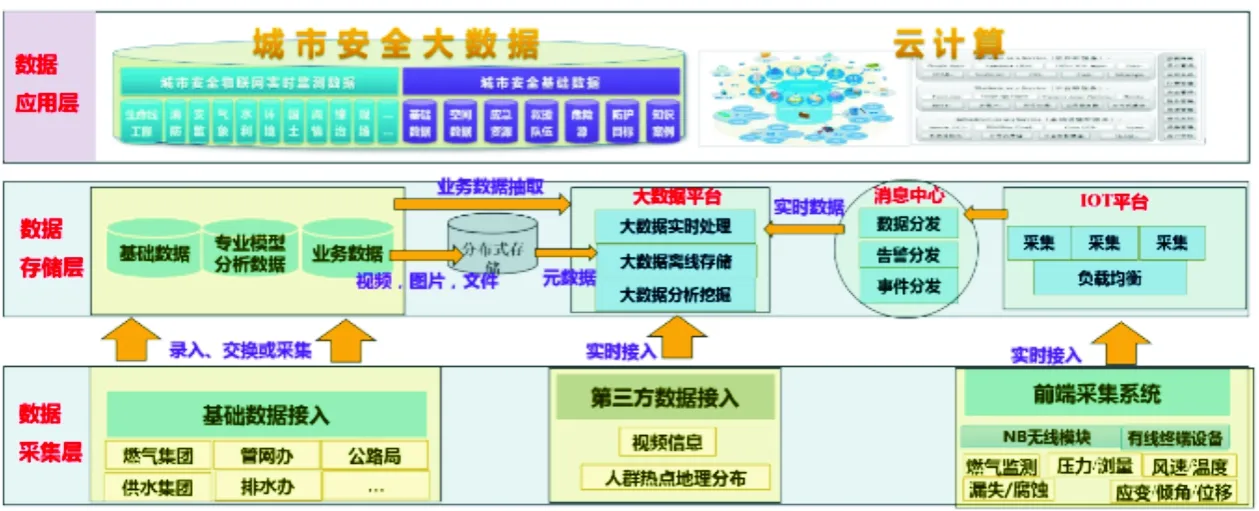

城市生命线工程安全运行共享云服务平台构建体系如图1所示。

图1 城市生命线工程安全运行共享云服务平台构建体系

(1)通过NB-IoT的低功耗、高覆盖物联网技术,解决城市生命线工程大规模进行物联网感知部署面临的通信难题,实现地下管网监测数据稳定传输和高风险区域高密度监测。

(2)通过城市生命线工程安全运行数据云架构,汇集前端感知系统的海量监测数据、生命线工程及周边环境的基础数据和政府部门或第三方社会组织的支持数据,共同形成城市生命线工程运行数据资源池。通过数据融合和分析挖掘,实现动态监测、预测预警、风险评估、综合研判、决策支持、协同处置等功能与应用。

(3)通过城市生命线工程安全监测大数据与空间地理信息云融合技术,形成物理世界和信息世界的情景信息感知和空间汇集融合,通过图层化精确展示,支撑可度量、可查询、可视化、可圈选的全景态势感知。

(4)通过构建城市生命线工程安全运行共享云平台,提供丰富、有价值的城市公共安全专业服务,形成城市群综合风险评估和跨区域信息共享与处置联动的城市安全综合防控能力。

1.3 共享云服务平台技术路线

平台面向城市公共安全综合防控为目标,突破基于NB-IoT城市生命线工程的多源采集、并行监测技术,研发基于数据池的多源异构大数据融合技术,基于大数据可视化目标的业务数据与GIS地理信息的融合技术,和面向城市公共安全的多用户云共享服务架构构建技术,形成以多维度、层次化、系统化为主要特征的数据管理、知识挖掘和共享服务技术体系(图2),实现城市生命线工程安全管理模式由“被动应付”向“主动管控”转变,满足城市生命线工程安全管控的技术和数据要求,同时具备为城市级公共安全管理的服务能力。

图2 城市生命线工程安全运行共享云服务平台技术方案

1.3.1基于NB-IoT的城市生命线工程安全运行监测物联感知网

NB-IoT物联网通信技术具有低功耗、广覆盖、成本低等特点[7],解决了大规模进行城市生命线工程物联网感知部署瓶颈。利用物联网监测仪对桥梁、地下管线等城市生命线工程实时监测,通过NB-IoT物联网通信技术传回数据中心,构建城市生命线工程安全运行可靠、高效监测和数据传输网,实现实时监测、全面感知(图3)。

图3 NB-IoT传输原理图

1.3.2基于云架构模式的城市生命线工程安全运行数据资源池

云架构模式(图4)由数据采集层、数据存储层、数据应用层三部分组成,通过多源数据异构融合技术、异构数据并行处理技术将异构数据以多个接口录入数据储存层,利用分析与挖掘技术,通过长期追踪、关联分析、趋势预判等方法,形成数据层次化业务链。运用多层级的特征监测、异常研判、预测预警、应急决策的关键模型与技术,构建融传感、传输、识别、预测、决策、指挥等业务为一体的信息双向传输的智能互联网络,形成统一管理和调度的资源池。

图4 城市公共安全数据资源池

1.3.3城市生命线工程安全运行监测数据与空间地理信息有机融合

空间地理信息技术以地理空间为基础,以可视化方式实时提供多样性、动态性的空间地理信息[8]。通过空间地理信息融合技术,不仅解决公共安全大数据的时空关联问题,也为深层挖掘数据信息提供了新的手段和思路[9]。城市生命线工程安全运行监测共享云服务平台将监测数据与空间地理信息技术进行融合,通过城市生命线工程安全监测时空大数据驱动的应用模型,构建相应的基础理论与方法体系。以体系结构设计、技术规范制定、地理数据和信息处理工具的研制为技术路线,通过接入遥感影像、城市建筑三维实景模型、人口/交通/物流分布等地理信息,形成物理世界和信息世界的汇集融合,将城市生命线工程安全运行资源数据以图层化精确展示,提供全视野、全时程景观功能,具备可度量、可圈选、可分析、可策划的情景操控能力。

1.3.4城市生命线工程安全运行共享云服务平台构建

基于云技术实时动态分配、调度运算资源的机制,根据燃气、桥梁、供水等城市生命线不同类型的业务特点,个性化定制计算内核和内存、操作系统、应用程序、网络连接和带宽、防火墙需求。云服务平台的构建包括三层(图5):以存储、虚拟和物理机服务为核心内容的“基础设施即服务(Iass)”,以提供GIS数据和API能力为特征的“平台即服务(Pass)”,以及以面向生命线安全业务保障为目标的“软件即服务(Saas)”。

图5 城市生命线工程安全运行共享云服务平台

云环境平台具备面向生命线大数据的分布式、多尺度、多时相的信息监测能力,利用信息冗余存储、加密互联网传输、并行处理、在线同步等技术,为生命线安全相关的服务对方提供泛在服务。利用基于泛在网络的公共大数据的深度挖掘、空间序化技术,结合信息融合与可视化分析技术,形成多源海量综合信息快速集成与融合、分布式多维空间信息高效索引、大数据环境下的时空监测数据研判等服务能力。基于可配置的云资源调配环境与技术,提供可扩展、按需提供、及时获取、安全可靠的精细化管理云服务。共享云服务平台同样具备面向城市级的可拓展应用,满足城市群跨区域信息共享和协同联动需求。

2 城市生命线工程安全运行共享云服务平台应用

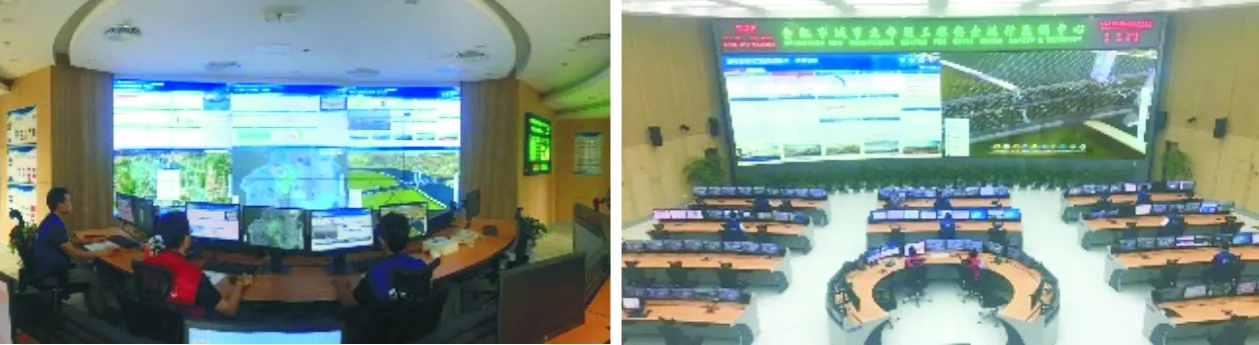

城市生命线工程安全运行共享云服务平台已在安徽省合肥市应用,由合肥市城市生命线工程安全运行监测中心负责运营(图6)。云服务平台系统包括桥梁安全运行健康诊断系统、燃气管网相邻地下空间安全监测系统和供水管网安全监测系统等,每天处理和分析30多亿条数据记录,已成功发布燃气泄漏事件预警20起,供水爆管风险预警8起、超载车辆预警198起,有效保障了城市生命线工程的安全运行。

图6 合肥市城市生命线工程安全运行日常监测

合肥市城市生命线安全监测区域正在拓展覆盖年代久远、管线老化严重、地面及地下环境复杂、人口密度大等高风险区的管线和桥梁,包括桥梁46座,燃气、供水、排水、热力和中水等管网2 200 km,以及地下综合管廊58.5 km。系统建设为合肥城市生命线整体安全运行提供支撑,全面服务于市政府安全生产委员会、市安监局、市应急办,市建委、市政管理处、市公路局、市排水办、市热电集团、市供水集团、市燃气集团等相关单位和部门,与市数据资源局实现数据互通共享,打通城市生命线安全管理行业壁垒,实现城市生命线工程安全运行精细化管理(组织体系框架如图7所示)。

图7 城市生命线工程安全运行组织体系框架

3 结束语

本文提出了城市生命线工程安全运行共享云服务平台的构建方法和技术体系,形成统一标准和统一管理模式,利用大数据分析与挖掘技术,通过长期追踪、关联分析、趋势预判等方法,提供日常监测、评估预警、辅助决策和能力共享等综合服务能力,实现全方位、全天候的感知监测,形成城市生命线工程安全运行监测信息共享、协同处置的高效机制,为我国城市公共安全精细化管理提供技术支撑。