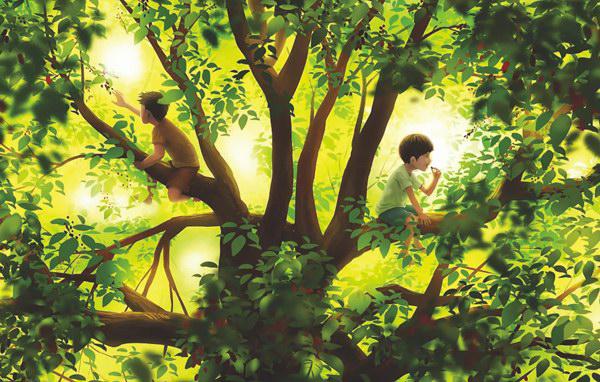

我们的糖果色童年 生活总不易,真实最美好

2018-07-10本刊编辑部

本刊编辑部

時光飞逝,童年在记忆中已渐行渐远,我们一天天长大,虽然懂事了,成熟了,但也开始体验到生活的不易,烦恼也随即多起来了。

童年是我们最无忧无虑的日子,想回到那些流萤扑火的年月,天似穹庐笼盖四野,说不清是怎样的风情,有艳阳天里聒噪的蝉鸣,有暴雨后清新的花香,有小树林中无忧无虑的奔跑,有长长的假期和仿佛永远也写不完的作业……还有那一群可爱的小伙伴,如同宫崎骏电影中的少男少女一样:会魔法、坚韧、纯真、乐观,大胆地探索这个未知世界……

总是在这样的回忆中,我们开始了一场时间与空间的对白。时间,让明天变成今天,今天变成昨天。当岁月的风吹过我们的心房,童年永远是梦中的真,是真中的梦,是回忆时含泪的微笑。

一个曾经拥有雪饮狂刀的男人

我成长在海边的小镇,以家为圆心延伸几百米,全是年纪相仿的孩子。每到寒暑假,巷子里便不得安宁,女孩子过家家跳皮筋叽叽喳喳,男孩子捡起根木棍,就是一副华山论剑的架势。

那时网络还没有普及,对于孩子来说,电视机里崭新的世界极具诱惑力。写完作业的我,总是满心欢喜地打开电视机,搬来小板凳,看得入迷,纹丝不动,妈妈在忙碌晚饭的间隙大喊一声,离远点看,眼睛要瞎咯。我漫不经心地应一句,不情愿地往后挪了挪小板凳。

可《风云:雄霸天下》这部剧在当年,我是舍不得挪板凳的,我恨不得钻进去。我甚至一度犹豫不决,我究竟是应该成为步惊云还是成为聂风。直到我的一个同学在课间公然宣布成为步惊云后,我义无反顾地成为了聂风。幸好当时还没人宣布当聂风,要不我就得成断浪了。

在我成为聂风之后,放学路上,我每每遇见路边的树,总要驻足片刻,继而后撤几步,蓄力助跑,高喊一声风神腿直击树干,非得踢落几片树叶,才能心满意足,罢脚而去。因为苦练风神腿,我回家的时间较从前晚了许多,以至于我妈怀疑我放学后去游戏厅了。

在我自认为风神腿神功将成之时,该死的步惊云在暑假里把我叫到破旧的小屋后面,从稻草堆里拿出一根木棍。“哎,你看我这把绝世好剑。”他右手拿着这根木棍,左手的麒麟臂俨乎其然地抚摸着剑刃。我在一旁极其不屑,他却仍自顾自地端详着,直到他从嘴边嘟囔出一句“你不是聂风吗,你的雪饮狂刀呢?”那是一种悬空的语气,轻飘飘地像四月漫天的柳絮。

“我当然有。”为了回击他的嘲讽,我起身俯视着他说。

他顺势起身,飘了一个白眼过来,“你有,在哪儿呢?”

两手空空的我站在他和他的绝世好剑面前,憋红了脸,像通体赤红的柿子。我支吾着借着晌午的烈日搪塞过去,“嗯……我先回家吃午饭了。明天……我一定……把我的刀带来!你等着吧。”

那次午饭我吃得像写家庭作业一样潦草,匆忙放下碗筷,我便出门寻刀去了。

一两点钟的太阳如清宫戏里的鹤顶红,毒人于无色无味,我视死如归地寻着刀,双脚踩着泥沙,身上沾满稻草。苦心人天不负,我终于在哑巴木匠家附近的草丛里,找到一把品质上乘的长木板。这是哑巴木匠弃之不用的废材,我却如获珍宝,撒了欢儿地跑回家。趁爸妈午休之际,我躲在房间里,用五毛一把的小刀,像个手艺人般,细致地雕刻着这件珍宝,在满地木屑后,一把雪饮狂刀初具模样。蹑手蹑脚清理完木屑,我将雪饮狂刀藏在被子里,赶忙拿出字帖,忍着夏日的困乏和恼人的蝉鸣,专心临摹字帖直到爸妈醒来,被瞧个正着。

我估摸着时间差不多了,于是就以一副学习许久急需放松的眼神乞求爸妈,允许我看会儿电视。我不过是为了多看几眼雪饮狂刀,进而把被子里的复刻版做得更逼真一些罢了。 五毛的小刀经不住折腾,钝了许多,我搂着雪饮狂刀早早入梦了。

隔天我起了个大早,迫不及待地去找步惊云。我把刀从背后亮在他眼前,他悬空的语气如今砸在地上:“哇,你这个在哪找的?”

我顺势借着他的话爬了个高,模仿着泥菩萨的语气说道:“天机不可泄露。”

自此,我便成了真正的聂风了,非要吹毛求疵,我的确还缺个第二梦。转念一想,无关紧要,步惊云那小子也没孔慈呢。

刀已配妥,我便四处招摇与人比试,引得众人羡慕。天色渐晚,各回各家,我还得躲着旁人把刀藏在暗处,生怕觊觎之人盗了去。

时间推移,《风云:雄霸天下》电视剧已成前浪,可武侠热仍不减退,出了家门,巷头巷尾便是江湖。

2008年,我从小镇到了县城,成了一名初中生。巧的是,步惊云也在那所初中。

初一的一个周末,我与久未相见的邻居小弟分外亲切,我从床底抽出布满尘土的雪饮狂刀,在巷子里比划起来。

白刃相接,正当火热之时,步惊云迈着步子路过,驻足笑个不停,你都是初中生了,还耍这个啊。这句话像是悬在外太空。我的雪饮狂刀耷拉在手中,一时语塞想不起只言半语回击。步惊云得了势,转过身去,丢下一句,我刚从网吧回来。我这颗通体赤红的柿子一时间成了柿饼。我拖着雪饮狂刀,落寞地回了家。我躲在房里,脑子跳跃着步惊云的嘴脸,耳畔萦绕着步惊云的话语,愈发恼羞,起身提起刀,一路小跑到了河边,憋足了劲儿,把雪饮狂刀扔到了远处的垃圾堆里。转过身迈出步子,我觉得自己终于像个初中生了。

巷子里依旧聒噪,高喊着的招式与人名随着热播的剧集不停地翻新,我在房里竖起耳朵听,像是自己融入其中一较高下,可我克制着自己要维持好初中生的模样。偶然在巷子里看到邻居小弟手中的木棍,我便悬着空说道,我当年那把雪饮狂刀比你这个厉害多了,不过我现在已经长大了。

(殷 木)

我们终于双双退出了街头

我哥在中学时代遇见了一堆和他一样荷尔蒙无处散发的中二朋友。那时候我哥成天梦想着称霸街头,所以整日放学后在街头游走。大家每天抬着下巴叉着手,从这个街口走到那个街口,就算圆了“热血街头”的梦了。

受我哥的影响,我也开始了像他一样抬着下巴叉着手,从这个楼梯口走到那个楼梯口的在校日常。大概是在食堂打饭时不小心踩到了别人,我和一个男生起了口角。明明道个歉就能解决的事,两个人非得约一架。他伸手撩了撩自己的刘海儿,说:“你随便喊人,时间地点任你定!”

那天回家,我躲到卧室里给我哥打电话。“居然敢欺负你,太狂了。”我哥义愤填膺。“是啊是啊,”我马上接着说,“所以哥你要帮我啊。对方也就一小学生,你多带几个人来,速战速决。”“好!”我哥被我说服,答应得掷地有声。我乘胜追击:“周五下午,放了学你就带兄弟们过来,在菜市场后面的空地上!”

兄妹两人摩拳擦掌,暗暗期待着人生的第一场肉搏。

终于到了周五,我是第一个到达那个空地的。“喂。”一个熟悉的声音在我耳边响起。我正准备转头给对方一个凶狠的眼神,一种不祥的预感却涌上心头。“你怎么还带人来了?”我没有压制住心中的疑惑,对着眼前这五六个男生上下打量起来。

“怎么了,我说让你随便叫人,也没说我不能叫啊。”那个男生不以为意。这样的态度更加激怒了我,虽然来的人比我想象的多,但大家都穿着校裤,一看就是我们学校的小学生。“你等着吧,我哥已经在路上了。”于是我耍起狠来,试图从气势上为形单影只的自己扳回一局。

时间一分一秒过去了,我大概已经预料到,我哥完全忘记约架这件事了。“你喊的人还来不来?我要热死了。”一个我不认识的男孩发话了,从他不停扇风的动作中,我大概可以猜出,他是被拉来充数的,并不是真的想打我,我有些许欣慰。

“唉……”虽然难以启齿,但是求生的本能给了我勇气,我还是开口了,“我觉得,要不算了吧。”不等对方开口,我又继续解释,“不是,你看哈,等太久了,大人开始下班了,一会儿菜市场人就会多起来,我们不就被抓现行了吗?”对方陷入了沉思,“那我们这笔账怎么算?”他有些不甘心。“我道歉!”我的态度特别端正,让对面一群人措手不及。“她一个姑娘,我们也没打算真动手,算了吧。”扇风男孩估计等我这句话等了很久,馬上就顺着我的话接了下去。

提心吊胆的我,直到回家后,才终于松了一口气。躺在床上,电话突然响起。“你在哪儿啊?我的兄弟们都到了,怎么你说的这个地方只有买菜的老太太路过啊?”虽然此刻我哥听起来在气头上,但我的脾气也不是好惹的,被人围攻的是我不是他啊,哪有约架还迟到的道理!我大吼道:“我们约好的放学就在那儿见,你知不知道我等了你多久!”“是啊,放学见啊!我上完三节课就和同学跑来了啊!”

三节课?那是我第一次意识到,原来初中和小学的课表节数不一致。血淋淋的经验教会了我,在叙事三要素里,除了人物地点以外,时间也很重要啊。

那一次的乌龙事件其实对我哥和我而言都起到了一定的积极作用。比如我,实在是因为丢人,退出了街头,投入了学习的怀抱。而我哥,也因为在狐朋狗友面前抬不起头,而被街头残忍拒绝,转而也投入了学习的怀抱。

(三 猴)

论一个学习委员的自我修养

那还是小学时候的事情了,一天轮到我值日,放学后便留下来打扫卫生。我负责的是教学楼窗户边的一块小操场。那儿有一片花坛。我从花坛里扫出一堆碎纸渣。

花坛里有碎纸渣是很常见的事,很多习惯不好的同学写作业写错了顺手一撕就往窗户外扔,还有一些传纸条的,打草稿的等等。总之每天都挺多的。

但我那时看了阿加莎·克里斯蒂的小说,总想过一把侦探的瘾,很警觉的非把这些纸渣捡起来带回家,并拼了起来。

说出来你可能不信,零零碎碎拼了出来之后,当时我就震惊了——这是一封写给我的情书!哎呀,第一次遇到这种事脸好烫!我怎么知道是写给我的呢?除了昵称以外,信里提到的几件小事都是我做过的。但是,我不知道是谁写的啊!我决定查个水落石出。

首先,我从碎纸所在的位置,锁定了抛物的班级——它们的窗户都在同一列。其次,我根据信件的内容和铅笔字迹,推出了年级——一、二年级是用铅笔的,但写不全这些汉字。三到六年级都是用钢笔或者中性笔。如果用铅笔写的话,说明当时应该在上美术课。我辗转着查了课表,发现当天只有五、六年级有美术课。五年级的在上午,六年级的在下午。

如果是上午,经过夏天中午太阳的暴晒,纸张应该变得比较脆和硬,而我拣到纸柔软新鲜,所以我最后锁定了,就是六年级N班。

请叫我小学生柯南!

但我不是那个班的,要怎样做才能查出来是谁呢?初步想法是对字迹。我是学习委员,但也接触不到别班的作业本啊!冥思苦想了很久,我执行了一个冗长却精密的计划。

我们班跟N班拥有同一个语文老师,于是我向语文老师提出两个班应该搞个课外活动,以此为题目写作文,因为有共同经历的代入感,可以促进相互学习。这个提议提了三次终于被采纳,这样我就认识了N班的学习委员。经过一番零食贿赂和两个月的情感交流,她成了我的好朋友。接下来,我跟她分享了这件事,并委托她找机会查到这个字迹的主人。

她颇费了一番功夫,最终锁定了三个人的笔迹。这三个人,一个是喜欢打架逃课的小混混(我心里一紧);第二个是书呆子,其貌不扬但成绩超好,老师们的宠儿;第三个是体育尖子生,长得挺帅,不爱说话,成绩不太好但粉丝很多。再次排查——打架逃课的根本不上美术课;成绩超好的就连上美术课都一丝不苟,不太可能三心二意;那么体育尖子生可能性最大了。

说实话,这个男孩子倒是挺让人喜欢的,他干净又礼貌,腼腆又安静,个子高样貌好,径赛常拿第一但却从不张扬。我作为校刊小记者,采访过他几次,只是私底下并无交集。

有的话,不如当面说开。我托N班的学习委员约他某天放学后小操场见面。

那一天,微风中,榕树下,他从远处高高大大的向我走来,让人不由得心跳。这是我们第一次单独见面。我把破破烂烂拼起来的情书拿出来,问是不是他写的。

他显然想不到会有这么戏剧化的局面,愣住了。然后看了看信,看了看我,非常非常不好意思地点了头。

说出来你可能不信,我当时是这么说的:“xx同学,我作为学习委员,有必要提醒你,现在我们六年级了,马上要考初中,非常关键!希望你以学业为重,不要因为这些与学习无关的事情耽误了前程!”你问我咋想的呢?我当时啥也没想,就一心想要挽救失足少年而已。论一个“学习委员”的自我修养……

(霖 默)

“疾风少年”和“飞车男孩”

我是我们村同龄小孩中跑得最快的,每到中午和下午放学的时候,我都会扛起书包撒腿就跑,在村里的土路上掀起一股尘烟。

我常常和小伙伴一起,在村子里狂奔,穿过河边小巷,树林麦田。但我会甩他们很远,直到他们追不上我,委屈又愤懑地冲我喊道:“你跑得再快也跑不过汽车!”这让我沮丧了好长一段时间。

一个周末,父亲带我去他在城里工作的工厂蹭饭。我在工厂附近遇见了一个叫乐乐的男孩。他在玩一辆装电池的四驱车,打开开关后,四驱车以他意想不到的速度撞到了墙上,我拔腿就追,将四驱车捡了回来,还给了他。

他说谢谢你,你跑得真快。

我叹了口气,说,唉,再快也跑不过汽车啊。

他感到很吃惊,说你当然跑不过汽车了。汽车跑不过飞机,飞机跑不过火箭,这不是很正常吗?

我觉得他说得很有道理,就突然间释怀了。

我们一起玩四驱车,跟着它跑,在工厂旁边的仓库里你追我赶,直到四驱车电量耗尽,我被邀请到他家玩赛车游戏。

那是我第一次接触电脑游戏,仅仅是看着荧屏上出现的地图,就觉得不可思议。之后的一周里,我经常给伙伴们讲那天下午的所见奇闻,给他们讲在电脑上开车有多么帅,什么是漂移,什么是氮气加速。他们听得愣愣的,眼神中全是崇拜。

周末我请求父亲再次带我去厂里玩,当然是为了见他。他让我玩飞车游戏,但我玩的时候老是撞墙,就决定只看他玩就好了。他应该是个高手,因为我没有见他撞过墙。他总是贴着内圈漂移,全程都在加速,把对手甩得看不见踪影。我喜欢这种速度,喜欢飞驰起来,身旁的事物都变成掠影的感觉。看着他漂移,我的心都化为了引擎,跟着转动了起来。

我们出去玩,约定“赛道”,在工厂里奔跑,追逐,玩得大汗淋漓,就去厂外的建材堆上攀爬,坐在最高的水泥板上,感受扑面而来的暖风,指着像猫又像狗的晚云,看着彤红的夕阳,缓缓地下落。

我说,你怎么不把伙伴们叫出来一起玩啊?

他说,他老家不是这儿的,一年前才跟着父母搬到这儿来,在这附近没有认识的朋友,这一片房子里住的都是老人和在工厂里打工的工人。他的同学都住在很远的小区里。所以,一到周末,他都是自己玩。

我说,那我以后每个周末都来找你玩,好吗?他笑着说,好啊。我说你玩飞车这么厉害,就叫你“飞车男孩”吧,他想了想,说你跑得那么快,就叫你“疾风少年”!我们都咯咯地笑了起来。

之后的日子里,我履行承诺,每个周末都随着父亲去厂里找他玩,直到临近放假的时候,我兴奋地对他说:“放假了,可以天天去厂里找你玩了。”

可他说,这个暑假他就要走了。他本来就是黑龙江户口,要回户籍地上初中。他父母也辞去了这里的工作。也许,以后的他都不会和这个地方再有什么联系了。

我还从未知道,分别是什么滋味,我还从未经历过分别,而且还是此去一行,再会无期的分别。我不知道该说什么,也不知道作为孩子的我们该怎样表达,表达些什么。总之,我看着他玩了一下午的飞车游戏,像往常一樣。分别后,我知道,下次再来,可能就见不到他了。

可我还是在假期的某一天决定来看看。看着他家紧锁的门,我跑到厂外的建材堆旁,爬上了那块最高的水泥板上。我记得,和他一起坐在这里的那个傍晚,他说他的伙伴们都在东北。我惊讶地说:“好远啊,那你很想念他们吧。”

现在,我的好朋友回到了东北,好远啊,我也好想念他啊。我看着渐渐远去的落日,想着以后,可能还会再见面的吧。

认识“飞车男孩”已经快十年了。他是不是也像我一样,在飞车手游火起来的时候,突然间想起我来,想起那个奔跑的“疾风少年”,然后花上一点点时间怀念一下年少的时光呢?

我们两人就像是两辆车,在彼此的世界里驶过,只留下两道轮胎印,就轰隆远去,踪迹难寻。

(浮生辞)

我为什么没有成为江洋大盗

我是一个让老妈绝望到抓狂的孩子。上幼儿园中班时,还不会擤鼻涕。每次我妈大喝一声:“擤!”我就吸一下,而且是使尽吃奶的力气往里吸。这么一个简单的呼吸吐纳,我就是学不会。

妈妈给了5块钱,让我出门买一袋盐。我听成买冰棒,欢喜之中狂奔上街。我用抱着一堆冰棒,一颠一颠进门时,身上衣服都黏湿成一片。

不记得那时多大了,只记得老妈揍了我一身汗,然后又把我扔进浴盆里洗澡。想想,还生气,在浴盆里又揍了我一顿。

碰到这样不吃打又没记性的孩子,老妈很快就成了记录我劣迹的“历史学家”。

我从来就认为,大人与孩子都要讲尊严。而且,孩子的自尊心可能比大人更敏感。不知道为什么,我老爸老妈那一代人,几乎都是打击孩子自尊心的高手。我老妈似乎更有创意,算是打冷枪的神射手。

一个冬天,快上一年级的我,跟一帮小朋友在大院里玩得正疯。我老妈洗着床单,忽然勃然大怒:“还玩!看看,你又尿床!大冬天的,洗床单容易吗?”

全体小朋友都愣住了,那一刻的安静无比漫长。洗好的雪白床单,很快晾在院子里。其实,私下里,小朋友都知道对方尿床的事迹——问题是有一面标志着我尿床的巨大白旗,正在院子里飘着呢。此后相当长一段时间,在小朋友中,我都像被批判的坏分子,颜面扫地。

大概是小学二年级时,我偷了妈妈包里的钱,用途基本上是买小人书。东窗事发后,我被勒令一星期不许上学。妈妈说:“一个小偷,上学有什么用!”

一星期后,她想出了一个妙招,兼具惩罚与防范的双重功用:我所有衣服的口袋,一律用针线严严实实地缝上。一个小偷怎么能有口袋呢?也就是说,我从此不配使用口袋。这个无口袋阶段,足有一年。

我老妈是一个很固执的人,也是个严格执行计划的人。一切礼尚往来,都被她纳入不可更改的家庭计划中。

一天,她让我给隔壁刘叔叔送爸爸出差带回的特产去。我又一次犯了极端粗心的错误,把礼物错送到了隔壁的尔辉叔叔家。路上,我还在想,是啊,上回尔辉叔叔送了我们家一个大南瓜呢。

本来,送错了就错了吧。可是我妈偏不,她让我去把特产再讨回来!因为尔辉叔叔的南瓜已经还过礼啦,老刘叔叔的人情还欠着呢。老妈声色俱厉:“自己犯的错,必须自己弥补!”

天哪!这怎么可能?

我至今认为,这是自己一辈子遇上的最大难题。两家的关系不能搞坏,东西又必须索回。可是,小孩子对自己的面子总有一种本能的保护意識。我在门口磨蹭了一会儿,但很快就想到,时间紧迫,万一特产被打开吃掉,我就完蛋啦!

我硬着头皮进了尔辉叔叔家,万幸的是,特产还放在立柜上。尔辉叔叔本想等全家人都到齐了,再来享用。特产最后是拿回来了。到现在我基本忘了这场交涉的细节,只记得自己像一条小狗似的,在立柜边转来转去,直到尔辉叔叔自己开口问我。所以,上初中时,第一次学会“斡旋”这个词,我就立刻想到,不管怎么斡旋,其中一方肯定像一条转来转去的狗。

每一个妈妈都爱自己的孩子,又经常不自觉地折磨自己的孩子。更糟的是,她会以为,那种折磨就是一种深沉而准确的爱。

直到现在,我妈仍然认为,如果不是她的严格要求,我现在就是一个小偷、骗子。

其实,我也在想,一个自尊心被戳得千疮百孔的孩子,后来为什么没有变成懦弱内向的小偷?为什么没有成为厚颜无耻的骗子或者名震一方的江洋大盗?如果哪个儿童心理专家愿意研究一下我这个标本,或许还能获奖呢。

(卢小波)