清代开封书院刻书探究

2018-07-10刘耀

刘 耀

(北京师范大学 历史学院,北京 100875)

明末清初,长期的社会动乱对书院发展损害严重,大批书院毁于战火,院产或为土豪所占,或并于寺僧,以致“讲习虚久”[1]卷十四。清朝建立伊始,新贵统治者们认为,书院是“群聚徒党”之所,有碍地方社会秩序,不利于统治稳定,对书院发展采取抑制政策。顺治九年(1652)曾敕令:“各提学官督率教官生儒,务将平日所习经书义理,着实讲求,躬行实践,不许别创书院,群聚徒党,及号召地方游食无行之徒,空谈废业,因而起奔竞之门,开请托之路。违者提学御史听都察院处分,提学道听巡按劾奏,游士人等问拟解发。”[2]7994直至康熙年间,社会秩序渐趋稳定,清政府对严禁书院谕旨的执行有所放松,各地书院教育才逐渐恢复起来,而书院作为授业育才之所,政府一度鼓励兴办并提供经费。省会书院,皆籍于礼部;府、州、县书院,皆申报其管官查覆,各级书院均受学政考查。学子入院所习,多为“四书”八股文之类,因此,书院也就像府、州、县学那样成为科举的预备场所,为国家培养人才。

一、书院发展概况

同全国书院发展形势相一致,清代开封书院也分为恢复—发展—昌盛—衰落几个阶段。“自宋以降,历代都很重视对前一代书院加以接管和重建,清初也是如此。”[3]140清顺治十二年(1655),提学使张天值、知府朱之瑶将游梁书院改建于开封府儒学明伦堂之后。康熙二十年(1673),河南省城开封重建,巡抚佟凤彩在新城西北隅恢复重建了大梁书院,占田约2000亩。时任河南提督学政的蒋伊也十分关心大梁书院的教育,不仅亲临书院讲授经史,开一省学政主讲省级书院的先例,还注重聘请著名学者前来授学,诸如张沐、耿介都有在此授业经历。康熙二十五年(1686),提学蒋伊又在提学署之南重建书院,并在讲堂祀孟子、周敦颐、二程、朱熹等人。康熙三十三年(1694),巡抚顾汧、布政使李国亮、提学陈义晖等捐造斋舍30余楹,又设杂役2名以备洒扫,并在正殿悬康熙帝御书“昌明仁义”匾额。康熙三十五年(1696),河南巡抚李国亮又把开封城州桥以西古汴水经行处(今开封市政协大院附近)划归大梁书院,规制宏备,雅成大观。康熙五十八年(1719),康熙皇帝亲赐“两河文教”匾额,悬挂讲堂。乾隆三年(1738),巡抚尹会一悬“王道为昭”匾额于讲堂。

随着社会日趋稳定,统治经验不断丰富的清廷统治者为进一步拉拢、限制汉族士大夫,满足朝野上下对恢复书院的要求,对地方书院发展采取积极鼓动政策。雍正十一年(1733),曾谕令各督抚在省会设立书院,并拨专款资助[4]285。

为响应清世宗谕旨,雍正十一年(1733),河南督抚决定大力整顿、扩建原开封大梁书院,并延请名者讲学,招录中原各地优秀生员肄业其中。此时的大梁书院正式成为河南省名副其实的最高学府[5]61。建成后的书院拥有斋舍数百间,院内建有藏书楼、讲堂、先贤祠等,院长由督抚聘任,任期6年。乾隆年间的大梁书院,教学仍坚持以“六经”为本,以理学为宗,教育院生崇尚程朱,沿用孙奇逢、张伯行、冉觐祖教法,以治“四书”“五经”为主[5]61,从而开启了书院官学化的进程。“这一时期,官府通过直接拨充经费和聘任山长以控制书院的教育方向,为清代书院官学化奠定了基础。”[3]144此时期,河南所建书院达72所[6]174之多,其中开封建有5所①。

经过一个多世纪的全盛时期,至嘉庆—咸丰年间,清王朝专制统治开始衰落。受此影响,清代书院呈现出一个全新的局面:一方面,学术思想活跃,汉学思潮复兴,“通经致用”思想泛起,传统理学思想受到冲击;另一方面,书院不可避免地分化成三种类型,即讲授汉学、博习经史词章为主的书院,讲授程朱理学的书院和提倡“通经致用”的经文学派主办的书院[6]202。以大梁书院为主要代表的清代开封书院深受阮元思想影响,逐渐由“推崇理学向讲授汉学、博习经史词章的考据训诂学方向发展”[3]145。

从嘉庆元年(1796)至道光二十年(1840),河南共创建书院24所[3]146,其中开封4所②。

步入清末的同、光时期,社会矛盾尖锐,内忧外患,政局动荡不安,清代书院进入最后衰落阶段。“在最高统治者的提倡下,各地书院虽然一度复兴,但是随着封建统治的没落,经过千年之久的发展之后,中国古代书院走完了它的最后历程。”[6]235

从全国范围来看,同、光时期的中国书院发展状况具有两个显著特点:一是在书院治学风气方面,汉宋渐趋合流;二是在书院教学目的方面,仍然为封建王朝科举考试的附庸。与此同时,八旗子弟书院的数量有所增加,西方传教士借助书院传播西学亦开始兴起。具体到清代开封书院,清末的开封书院教育随着世道日益没落,书院教育内容陈旧、管理方法落后,书院内部腐败不堪。官员把控书院经营,力图使书院官学化是导致清末书院急剧没落的关键因素。官员直接插手书院先生的遴选,甚至操纵院长的聘请,严重破坏了书院的规章制度,影响了书院的存在和发展。早在乾隆时期,书院院长聘任就已经出现“徇情延请,有名无实”[7]卷395礼部的情况,后世更为严重。清代开封大梁书院,自道光二十五年(1845)钱仪吉辞职后,声望也日渐衰落下来。“清末的50余年间,历任院长多为督抚直系,很少有真才实学者。院生中有所建树的也仅周星誉一人而已。”[5]71从同治元年(1862)至光绪三十四年(1908),开封地区修复和新建的书院有6所③。

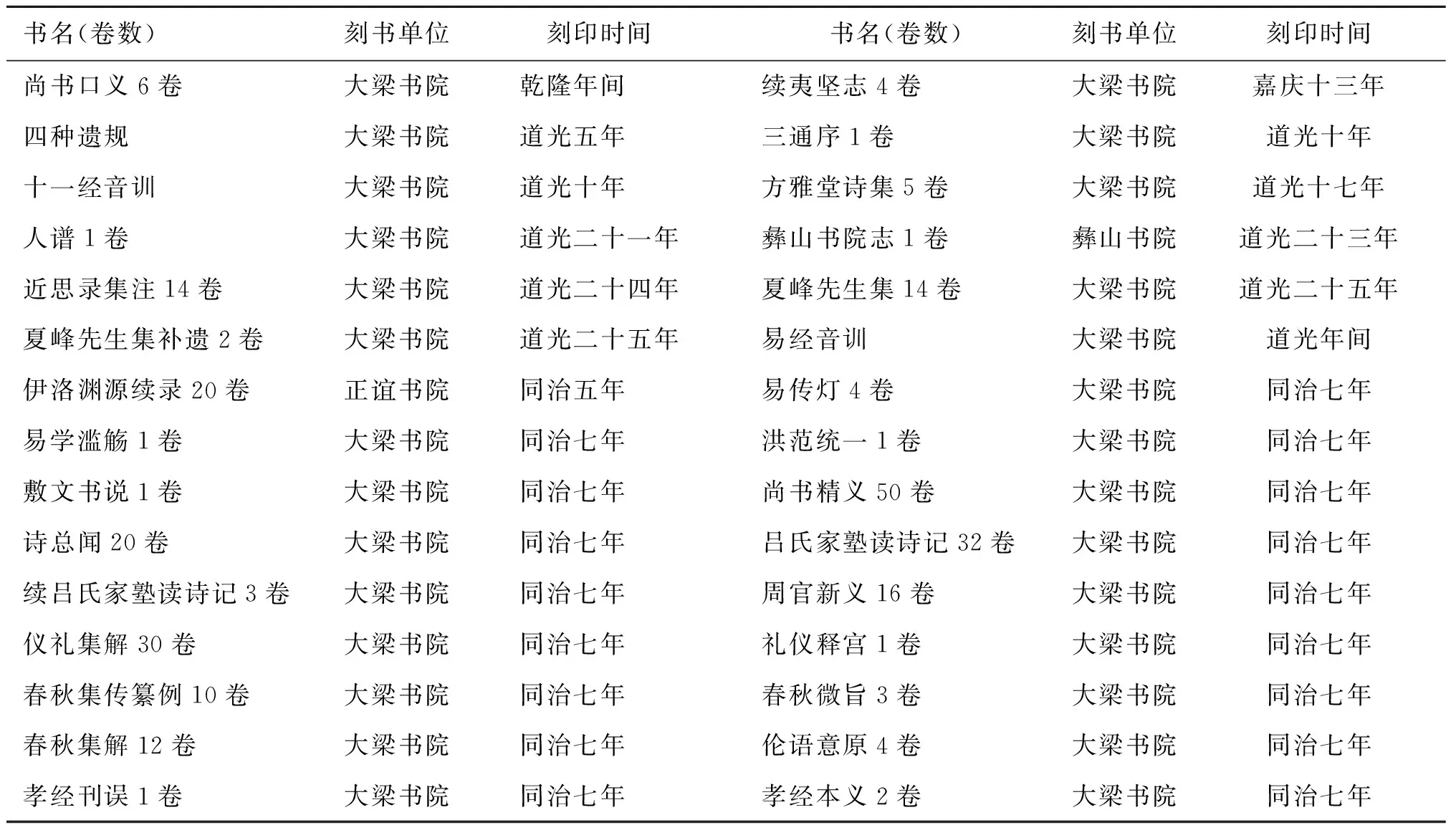

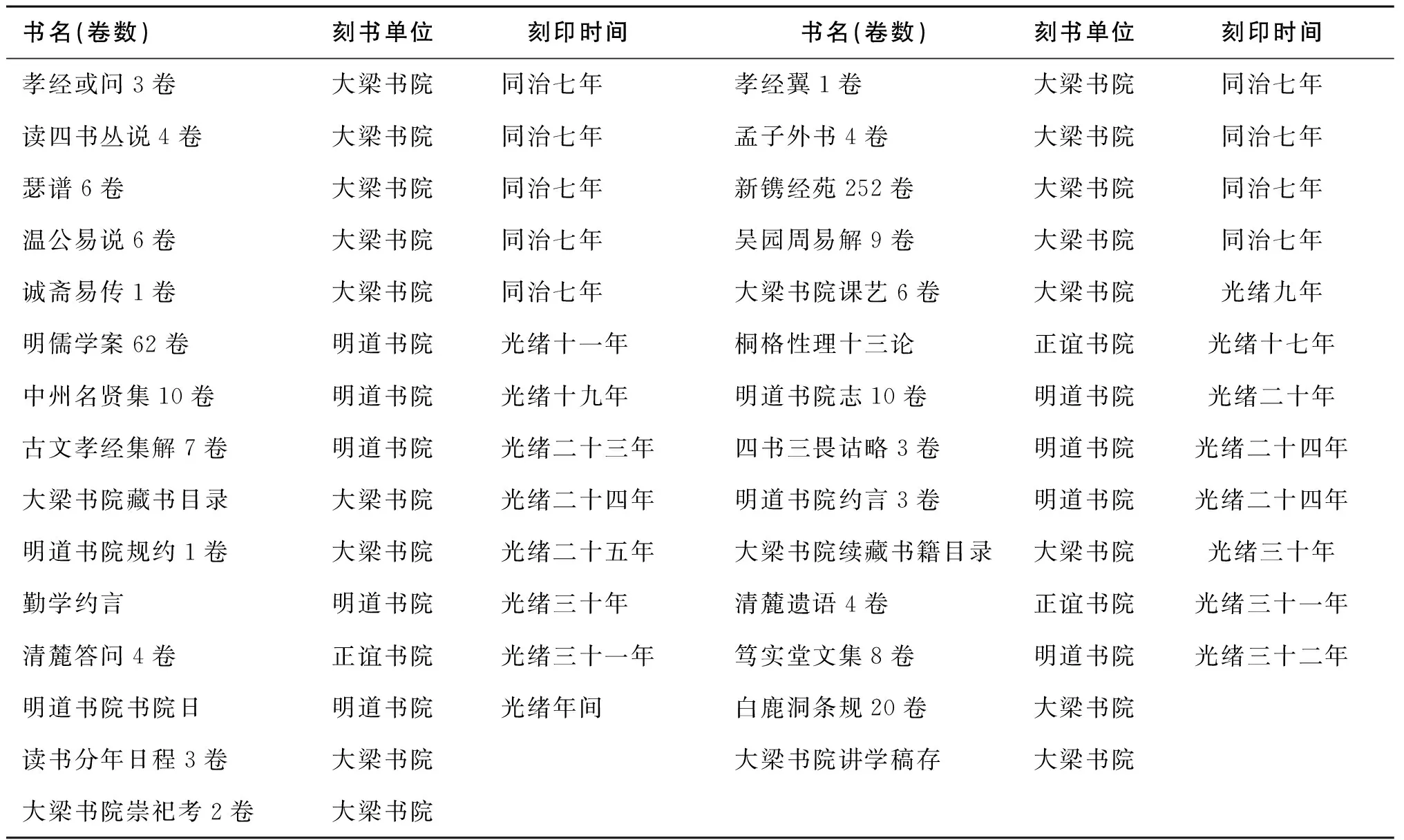

二、书院刻书成果

据史料记载,清代开封书院刻书数量相当丰富,但受后世种种原因影响,书单保存下来的很少,现据现存史料记载和学者研究成果将清代开封书院主要刻书成果汇总如下(见表1):

表1 清代开封书院主要刻书成果汇总表

续表

中国古代书院是以藏书为基础,教书育才兼顾学术研究为目的,以为统治阶级服务为根本的活动场所。在自由讲学、教学与学术研究相结合的书院,主教者多以其研究所得传授生徒。早在宋代,伴随雕版印刷业的盛行,书院刻书事业以满足教学和研究为要务。“书院刻书既可以反映书院的教学水平与研究成果,同时又能丰富教学内容,传递新的学术信息,活跃学术氛围,促进整个书院治学水平的提高。”[8]361

由其性质决定,书院刻书与政府官刻和私家刻书相比,既有相似的一面,又有其专门特色:“有刻书内容的广泛性,包括有经、史、子、集、丛诸部,又有较强的针对性,即很少刊刻御纂制书,也几乎没有面向民间的农桑卜算、阴阳杂家、启蒙读物以及戏曲、小说类的文艺作品,而主要集中刊刻学术性著作,尤其是看重师承学派,讲求自成一家之言。”[9]明末清初著名史学家顾炎武认为,书院刻书优良且特色鲜明,在刻书方面具有其独特优势:“书院之刻,有三善焉:山长无所事,勤于校雠,一也;不惜费而工精,二也;不贮官而易刊行,三也。”[10]798

为更好地开展书院教学、科研工作,清代开封书院收藏并刊刻了众多书籍,所刊书籍种类繁多,特色鲜明。就其内容和形式而言,可细分为以下几种类型。

(一)书院学规、章程

教书育才是书院创办的首要任务。为方便教学管理,众多书院在建立之初借鉴前代书院章程,展开自己的书院学规制定。如大梁书院,不仅制定有严格细致的学约、院规,还“刊刻宋朱子熹《白鹿洞规条》及元程端礼的《读书分年日程》于讲斋”[11],遵照所刻章程进行相应院生教学管理工作。乾隆年间,桑调元制定的《大梁书院学规》中明确强调院生注重“文行合一”,提出“顾千言万语,只使收已放之心,约之人身,以为向上之寻,斯下学上达之功见。倘文与行二之,则全无一是。幸而轨辙求合,抑犹虞其涂泽为之,则根已全虚,虽自诡文之淹通、行之魁特,终其身无分毫之实获,为尤可哀也”[12]158。

彝山书院是道光年间建于开封的知名书院。因开封府大梁书院兼收生员、童生,弊病甚多,坚持“念培养英才之道自成童使”[13]164的原则,特建此院专课童生,并设单独专用考棚,以除试课抄袭顶替的弊端。“彝山书院归开封府管辖,到此肄业的必须是童生,经过甄别考试,合格者方可入院学习。”[14]199书院院长史致昌在书院任职前后共7年之久,严格制定书院章程,刻印书院课艺。

明道书院是清代开封书院中地位仅次于大梁书院的省属书院,于光绪年间恢复重建后,归河南学政长期直接管理,制定有严格规范的书院章程,是为清代开封乃至清代河南全省书院管理典范。书院坚持“志正学、养正性、明正理、修正行、充正道、绵正传”,要求院生“敬身、敬事”[15]学规、仁民和爱物。书院规定,“每月发给正课生膏火银4两,附课生减半;学子均需住斋学习,黎明即击板起床,直至二更击板方可就寝;读书须是《孝经》《小学》《近思录》‘四书’‘五经’及一些先儒名臣集,还有史鉴、掌故之书;要求学子保持做日记的习惯,内容包含自己言行,所学书籍及其体会,半月总结一次;每月朔、望日上午会讲,由山长登讲,下午率诸生习礼等”[16]。

(二)书院教辅性用书

与同时期相关地方书院一样,清代开封书院的授课方式也采取院生自修为主,教员教授为辅,同院生相互讨论、集众讲解相结合的传统教学模式,要求院生读书坚持“以经书为根底,以史鉴为作用”[17]。

鉴于清代开封主讲书院的先生多为博学之士,为便于教学工作的展开,书院经常为院生指定刊刻教材和相关教辅材料。如大梁书院“属河道张公捐置经史诸籍,励诸生学辑赋选评注,刊刘念台《人谱》。又属方伯张公刊《近思录集注》,颁发书院诸生”[11]。此外,教辅阅读书籍的刊刻也是提升书院教育质量的关键。为满足师生求知需求,大梁书院建立独有的藏书楼,刊刻了诸如《经苑》《十一经音训》等众多著名的丛书和名著。

明道书院在其制定的《章程十条》中规定院生在院学习期间,除必学典籍外,还专门指定院生阅读诸如《近思录》《先正学规》《呻吟语》《国朝中州明贤集》等书籍,以扩充知识储备。在黄曙轩主持明道书院期间,不仅将清朝著名理学家张伯行的著作列入书院平时课考范畴,还“刻印出版《张清恪公读书日程》,发给院生人手一册,作为平时功课和月考的重要指南”[18]21。

(三)书院内部师生研究成果和读书札记

不同于官学机构,书院因其特殊的边缘化属性而具有较自由的学术氛围,成为众多名儒大贤隐退自由讲学的理想场所。此外,书院汇集和招录了众多优秀学者和生员,自出现以来一直是地区讲学中心,更是区域内十分重要的学术研究基地,清代的开封书院也不例外。

清代开封书院的历任院长、主讲者均经历过严格选拔聘任,无论是大梁书院的张沐、钱仪吉、顾璜,还是彝山书院的史致昌或是明道书院的黄曙轩等,均为誉满全国的硕儒。尤其钱仪吉,因深受阮元汉学思想的影响,在主持大梁书院期间锐意书院教学管理改革,主张解放院生思维。这些硕儒在主持书院期间,往往十分关注书院院生的学术研究,鼓励院生日常札记写作,并选择书院考试中试题佳作汇集刊印,传阅诸生。诸如彝山书院,“余不敏,从恭勤,后来守是邦,深恐无学为诸生表率,幸主教者为宛平史孝廉叔平,勤于训迪。就其质之浅深,为课之异同,必各尽其所能而后止,士亦靡然从风。未一年,而文章词赋皆秩然有轨范,乃择其优,刊而行之,使才之既优者有所鼓舞,以纯其业;且使才之未逮者有所激励,以底于成焉”[11]。

道光二十五年(1845),大梁书院开雕院长钱仪吉带领书院生徒主编《大梁书院经解》(原名《经苑》)。适时,钱仪吉主讲大梁书院,把学习经书作为生徒每天的必修课。书院藏书因一次水灾而多丢失,钱仪吉很是担忧,乃思集刊书,以“广六艺之教”[19]序,辑得清代以前说经著作41种,亲为校刊[20]299。同治年间,大梁书院也曾集中刊印耿介的《大梁书院讲学稿存》和孙奇逢的《夏峰先生集(附补遗)》16卷。

三、书院刻书条件

作为培养知识分子的教育机构,清代开封书院在进行书院教育的同时又兼刻众多书籍,成为清代开封重要的刻书场所。清代开封书院所刻图书内容丰富,校勘精良,在开本、装帧上也相当考究。那么,什么原因支撑了清代开封书院刻书多且优良呢?究其缘由,主要有以下三点。

(一)充足的书院经费

书院经费是书院办学所需财力物力,是维持书院教学活动正常运转的必要支柱,同时也是书院进行刻书的资金保障。“纵观清代河南的书院发展,尽管省、道、府、州、县各级都办有书院,且各具规模,但真正能从事刻书活动的并非很多。”[11]清代开封书院规模有大有小,能力参差不齐,具备刻书能力的主要有大梁书院、明道书院和彝山书院等几所。清代开封书院的经费来源不尽相同,归纳起来,主要有两种:

第一,政府专项拨款支持。早在雍正十一年(1733),雍正颁布谕旨鼓励地方督抚兴建省会书院,并“赐帑金一千两”[4]285用以支持省会大梁书院建设;光绪《清会典》载:自乾隆六十年(1796)起,省督抚每年拨给“河南大梁书院二千九佰七十三两”[11],如若不够使用,还可从省存银粮中补给;道光十年(1830)《彝山书院经费章程(二)》载:“开封府十五属捐款每年共银五百一十八两,由各属径解府库”[13]168;道光二十年(1840),河南学使邵松年奏请朝廷允许“官员捐款,及由大梁书院每年拨银600两,再由各州县派解银1447两作为明道书院的办院经费”[11]。必要的政府拨款保证了清代开封书院的资金来源,有利于书院的长足发展。

第二,学田收入和个人捐赠。固定的学田田租是清代开封书院相对稳定的收入来源,政府财政拨给和富户捐赠亦补充了清代开封书院经费。“清初的大梁书院即拥有学田十七顷,游梁书院也拥有五顷。”[11]光绪二十二年(1842),祥符县为明道书院“捐置香火地十二亩”[21]344;乾隆四年(1739),知县张叔载“又拨河滩地5顷以供公费”[22]35,其中十分之七供游梁书院奉祠生焚香供祭之用,十分之三贮存备修缮;道光年间,苏源生编成《国朝中州文征》,开封知府邹钟泉“闻之甚为嘉予,遂捐俸倡始开雕,嗣后诸先生及同人辈亦各以资来助刊刻”[23]卷首。

个人对书院的额外捐赠也是清代开封书院经费的重要来源。康熙三十三年(1694),巡抚顾汧、布政使李国亮等“捐造斋舍30余楹。乾隆四年(1739),粮驿道黄叔敬捐修正殿5楹,东西庑各5楹及房舍、门宇、坊表、墙垣”[22]35;同治十一年(1872年),巡抚李鹤年等“捐银数千金修缮彝山书院山长居宅,斋房11间,另增建考棚9间,置备各种器具,书院逐渐恢复旧观。”[14]199

值得提及的是,清朝末年开封《明道书院学规章程》中明确规定,院生有回报支持书院建设的义务,并详细规定书院肄业从仕院生从督抚到教授、学正不同职务的具体认捐数额。如示:

凡由书院肄业诸生出仕者,通知续捐,以备扩充添修及后来之用。

大学士、尚书,每任捐银一千两;总宪、侍郎,每任捐银五百两;寺卿、御史、给事中,每任捐银二百两;翰林、郎中、员外主事,每任捐银一百两。

督抚每任捐银一千两;学政每任捐银五百两;藩司捐银八百两;臬道每任捐银四百两;知府、直隶州,每任捐银三百两;知州、知县每任捐银二百两;教职每任捐银四十两。

以上各款,到任限六个月内送院,如迟由提调专差走取。[5]106

在明道书院带动下,清代河南省各级官员逐渐形成在任内定额捐款资助开封书院诸如大梁书院、明道书院等的制度,这也为清代开封书院正常运转提供了重要支撑。

(二)丰富的书院藏书

藏书与刻书是书院活动的重要组成部分,也是历代书院的优良传统,较有成就的书院总脱离不了这两项事业。书院是古代学者进行学问研究、人才培养和知识传授的场所,故而对图书有着特殊需求。鉴于此,中国历代书院,特别是实力雄厚的知名书院,大都建有独立的藏书楼,以收藏丰富典籍。清代的开封书院亦不例外,规模或大或小,均重视书院的藏书,其中以大梁书院和明道书院最为代表。

清代的大梁书院很早就重建了藏书楼。康熙二十年(1681),河南巡抚佟凤彩重建时就在堂后建有书楼和书舍。在最为鼎盛时期,大梁书院修建“有4座藏书楼。均高3层,建筑面积达6000平方米”[24]87。书院藏书“据传统的经、史、子、集分编,但惟近刻丛书多有单行本,不见经之本,而品类杂糅,不得不于四部外另别一部”[25]。清代大梁书院的藏书,至今已不多见,透过《大梁书院藏书总目》[26]可略窥一二。《大梁书院藏书总目》共1卷,分为书序、购书·编目略例、藏书·借阅规则、经费来源和书目5部分,其中书目部分所占篇幅最大。书中记录图书当为清朝末年大梁书院的藏书情况。书院藏书总计2304种,其中经书为665种,史书为152种,子书为164种,集书为262种,丛书为1071种。至清宣统元年(1909)二月河南图书馆成立时,藏书仅1600多种、4300卷、40000余册,所藏图书大多来源于清代开封大梁书院和明道书院[27]10。

晚清时期,伴随 “西学东渐”思潮的迅速扩散,大梁书院顺应时势逐步引入“西学”课程,书院藏书内容发生巨大变化。相对于之前拒收医卜、星象及一切技艺之书,清末的“大梁书院广泛收藏包括数学、地理、外国军政、商务、铁路、工程、化学、物理、煤矿、天文、植物、英语等方面的书籍”[28]。这些图书涉及自然科学和社会科学各个方面。为满足书院师生读书需求,大梁书院还购置了部分书籍。购书坚持不求其全,只求实用原则,“先择其最有用者购之”[29],“所购各书,大半官局新印,纸质坚韧,可以经久”[29]。

明道书院也以藏书、刻书而闻名,《明道书院志》[15]是我们了解开封明道书院藏书情况的现存志书。该志成书于清光绪年间,共分两册10卷,“卷一为沿革,卷二为祠祀,卷三为碑记,卷四为奏牍,卷五为学规、学程,卷六为章程,卷七为修脯,卷八为官师,卷九为选举,卷十为艺文和藏书目录”[30]。据《明道书院章程》记载,明道书院的经费较为阔绰,时有节余,“每岁如有盈余,由首府核明,或存储,或购买书籍,随时酌办”[31]。在吕永辉的努力下,清末书院藏书数量相当可观,不仅“有汲古阁版本《十三经注疏》三百八十六卷、《正义堂丛书》四百二十七卷、《钦定二十四史》三千二百五十九卷,另有不少珍本、稀本和刻板”[31]。

在书院藏书管理方面,大梁书院和明道书院也有其独到之处,二者不仅制定有完善的图书管理、借阅规则,还配备专业图书管理人员进行经管。大梁书院规定,图书须集中存放于“西偏精舍”,“设司书吏一人,专管借阅,随时检查书的完整情况,及时呈报;设司阍役一名,典守锁匙”[29],院生每次取书限制为一种且必须在五卷以内,如有损坏还须赔偿等。在馆藏书籍管理上,明道书院由两斋长共同负责,如有书院肄业生借阅图书,则须单独记录在册。同大梁书院规定每名院生借书只限一种相比,明道书院允许每次不超过两本,需调换时可随时联系斋长进行更换。

(三)以山长为首的书院优秀校勘团队

除充足经费和丰富藏书之外,知识渊博的书院山长的参与也是清代开封书院持有大量优秀刻书的重要因素。清代开封书院山长均为社会名儒,平时著书立说者不在少数,诸如大梁书院的张沐、钱仪吉、吴泰来,彝山书院的史致昌和明道书院黄曙轩等都是誉满全国的学者,他们希望借助于书院进行学术传播。为丰富书库,他们继承前辈遗风,鼓励师生著述并择优刊印。加之没有刻书经费的担忧和时间限制,他们可以不计成本地从容刻书。书院刻书一方面十分在意底本选择且勤于校勘,另一方面又注重书籍纸张、款式和包装,为后世遗留不少精良本。

清代书院严格的山长遴选条件,保证了清代开封大梁书院、明道书院、游梁书院的学术权威性。省城书院以其充足经费和政府的特殊照顾而获得优先发展权,并在社会中产生巨大影响力,不仅成为各下辖地区书院的效仿对象,还吸引了众多高水平学者。“高水平学者主掌书院是省城书院维持其高踞本省教学和学术研究中心地位的可靠保证。”[32]同时,院生须经严格筛选方可入学,省城书院因此集全省优质生源于一身。

四、清代开封书院刻书的影响及历史贡献

清代是中国封建社会最后王朝,统治者为维护政权、巩固地位,在大搞文字狱的同时,也主张文治,大兴修典整籍,以扬太平。宣扬正统论思想的儒家典籍被大肆推崇,成为官方支持的刻印对象。与政府关系密切的清代开封书院多以儒家经典学说为蓝本,刻印帝王学说,因其相对特殊的独立性,亦具备鲜明的时代、地域特色。

(一)传承儒学文化,推动中原教育发展

儒学文化,是中国优秀文化的典型代表,也是封建社会的主流文化。清代开封书院,不仅在教学中宣扬传统儒学思想,还刊刻出众多优秀儒家典籍。诸如道光年间,大梁书院刊刻杨国桢的《易经音训》;同治七年(1868),大梁书院刊刻李如圭的《仪礼集解》《礼仪释宫》、王安石的《周官新义》、司马光的《温公易说》、黄泽的《易学滥觞》、吕维祺的《孝经本义》《孝经或问》、钱仪吉的《新镌经苑》;光绪七年(1881),大梁书局刊刻冉觐祖的《五经详说》《四书玩注详说》等。其中,尤以《周官新义》《温公易说》《易学滥觞》最为代表。

《周官新义》原名《周礼义》,又称《新经周礼义》《周礼新义》《周礼新经义》,为宋代王安石所著,是反映宋代政治经济的重要著作。与《诗义》《书义》合称《三经新义》,是王安石新学思想的主要代表作之一,它们的颁行标志着新学取得了官方统治地位。而王安石对儒家经典的新解释及其相关著作,也被后世称为“新学”“荆公新学”。

《温公易说》又名《易说》,为北宋司马光所著,全书共6卷,书成于洛阳。该书是从史学角度诠释《易经》的优秀著作。

《易学滥觞》共1卷,元代黄泽著,为研究《周易》的名作。以《易学滥觞》为代表的黄泽易学,重视象学,精研经传与前人注疏,于有疑义处深入思考,力求返本探源,讲求《易》之古义,其经学于今仍有重要启迪意义。汉唐易学属于玄学,重象数之学,至宋代大儒开始以儒家义理代替玄学,注重图书与占筮,以恢复古《易》面貌。虽然在辞、变、占方面力图恢复,实际上却也使“象”变成了《河图》《洛书》之“象”,弃传统象说于不顾。黄泽易学则结合宋代《河图》《洛书》之学对传统象数易学进行了发明,“尽破传注之穿凿”,使传统象数易学得到长足发展,对明代后学“觉宋易不合,去而为汉易”产生重要影响。

光绪十一年(1885),明道书院补刊黄宗羲的《明儒学案》。该书是我国第一部以人物为线贯通学术思想的专著,它总结和记述明代汉族学术思想传统发展及演变过程。此书以王守仁心学发端、发展为主线,依据明代学者文集语录划分诸家学术思想宗旨与流派,共立19个学案,记述208名学者的主要学术观点,开创了我国史学史上学案史书新题材。

此外,作为省会城市的教育机构,开封书院成为河南地方官府传播汉学的媒介。嘉庆年间,以阮元为代表的汉学派崛起,推崇汉儒朴实学风,反对盲目崇拜程、朱“空谈理性”。以开封大梁书院为中心的中原学者受到汉学派影响,改革陈旧教学方法,逐步形成崇尚汉学的特色,并培养出诸如朱士阶、周之琦、常茂徕等多名本地学者。道光五年(1825),河南巡抚程祖洛将大梁书院迁往行宫东路北,学院规模进一步扩大。道光十六年(1836),钱仪吉受聘主讲大梁书院。作为阮元高足,钱仪吉“治学不课八股文,而以经史之学为主,并及小学、天文、地理、算学等学科,为书院开创了一种新的学风。对河南各级书院的教学也产生了深远影响,培养出大批学有专长的人才”[5]63。其主要措施有:

第一,改革授课内容。面对书院固守八股文格式的现状,钱仪吉主张推行汉儒朴实之学风,课试文章做到“理明词达”即可,不必墨守成规。

第二,提倡经世致用思想。苏源生在《记过斋文稿·钱星湖先生遗事》载:“钱先生每半月举行一次课试,命题以经史之学为主,并及小学、天文、地理、算学、历律、水利、农林诸学。他在批阅完院生试卷后,还亲自主持讲会,集体讨论书卷,并鼓励院生向他问难,而后,再逐一评定院生的成绩,分为甲、乙两等。”[33]对传统命题方法和判卷思路的改革可有效解放院生思想,打破传统思维模式,培养院生经世致用的理念。

第三,扩大招生名额。钱仪吉在正额生外,加收备录生和附额院生[33]。正额外院生需两位名士介绍担保方可参加书院面试,通过后即入院学习。仅道光二十五年(1845),钱仪吉就一次性收录备额、附额院生17名[3]161。

政府借助钱仪吉在大梁书院进行的改革,不仅直接实现了对大梁书院的优化,开创书院教育新学风,吸引众多饱读诗书之士齐聚开封,更是推广了汉学,为清代开封文人著述及书院和私家刻书注入一股新鲜活力,对清代河南全省的书院教育产生深远影响。中原学术由传统单一的宋明理学主宰天下的局面逐渐被打破,汉学、考据学、金石之学开始受到人们关注。改革期间,大梁书院培养出大批优秀人才,部分日后于各地府、州、县担任院长、教谕、训导等职务。他们纷纷效法大梁书院进行革新,在将大梁书院改革影响扩大至全省范围的同时,也推动了整个河南教育的全面发展。

(二)带动学术交流,促进理学传播

清顺治至康熙年间,是清代开封书院迅速发展时期,也是洛学复兴运动发展的恢宏阶段。这一阶段的河南书院“以开封府的游梁书院和大梁书院为中心,北有百泉书院、南有南阳书院、东有朱阳书院、西有嵩阳书院”[34]相为照应,构成河南洛学文化圈。先有夏峰讲学于百泉书院,后有张沐受聘于大梁书院,耿介主持嵩阳书院,而张沐、耿介、汤斌等都曾求学于百泉书院。“皇朝云雷之初,孙钟元自燕来,徙讲席于邵、姚之故址,一时负笈来学者甚众……两河文教聿兴,如吾里汤潜庵司空、吾师徐我庵处土、上蔡张仲诚、登封耿介石……无不实其归而树之风,自是程氏所传之道复大明于天中。”[34]他们依托书院进行互动讲学,来往甚密。清代的大梁书院取代嵩阳书院,成为河南文教中心。书院注重刊刻院生研究成果,注重增强学生自身阅读学习能力,为书院优良学术氛围的形成打下坚实基础。书院山长在教授生徒的同时,也不停地进行学术研究,著书立说,形成 “讲学内容——研究成果——讲学内容”[11]的良性循环模式,以更新学术思想,传道穷经。

道光二十二年(1842),于开封刊刻的《理学宗传》是较早且极具影响力的一部中原理学著作。作者孙奇逢是明清之际河南著名理学家,为明清理学在中原地区的传播作出重要贡献。他推崇程朱陆王,贬低佛教。主张“理者,乾之元也,天之命也,人之性也”。认为王守仁的“无善无恶心之体”与禅宗不同,且不与孟子的性善“相悖”。该书建构了一个自周子以下平列程、朱、陆、王十一子为“正宗”的儒学道统体系,并对中国学术思想发展的历史线索作了论述。他认为,整个历史过程是一个“元、亨、利、贞”的大圆圈,其间又有上古、中古、近古三个小圆圈。此书编成后,不仅受到其时学术界的广泛赞誉,也为后人所称颂,至今仍是我们研究宋明学术的重要参考资料。

道光年间,江永所撰《近思录集注》为大梁书院刊刻的另一重要理学著作。该书由宋朱熹、吕祖谦合撰,主要依据二人理学思想体系进行结构编排,在我国理学史上占据突出地位,也为儒家道统思想传承发挥重要作用。

诸多优秀著作的刊刻,不仅出色地传承了中原学术,也无形中推动清代河南书院士人群体教育理念、教学方式的转变。如大梁书院,“清初学者张沐讲学其中,于是程朱理学风行。到晚清时期,汉学影响不断扩大,钱仪吉游学于阮元,后讲学于大梁书院,教授义理考据之学,并在大梁书院刊刻《经苑》二百五十四卷,由此开启了大梁书院由对程朱理学的崇尚到经史考证之学的转变”[35]。河南理学之风更为兴盛。

(三)记述地方文化,保存中原记忆

清代开封书院刻书,刊刻了大量富有中原文学特色的著作,在整理地方文献、保存中原记忆方面作用显著,是研究清代开封书院教育理念的最好佐证。如道光二十三年(1843),彝山书院刊清史致昌编《彝山书院志》1卷;道光二十五年(1845),大梁书院刊《夏峰先生集》14卷及《补遗》2卷;同治五年(1866),正谊书院刊清张伯行撰《伊洛渊源续录》20卷;光绪十九年(1893),明道书院刊清黄舒昺选辑《中州明贤集》10卷;光绪二十年(1894),明道书院刊清吕永辉编《明道书院志》10卷;光绪二十四年(1898),大梁书院刊清顾璜编《大梁书院藏书目录》等。

在书院文化影响下,众多文人借助开封书院进行著述刻书。作为河南地区文化名人学者,他们积极参编地方志,使得大量文献通过刊刻得以保存和流传。道光二十五年(1845),钱仪吉重刊《夏峰先生集》于大梁书院。《夏峰先生集》共16卷,是孙奇逢的诗文汇集,也是后世研究孙奇逢学术思想的重要资料。明道书院刊刻《明道书院志》以及大梁书院刊刻耿介所著《大梁书院讲学稿存》和贺儒翰所著《大梁书院崇祀考》,书中详细记载有书院发展演变历程和教学内容及讲学活动,较全面地保存了诸多书院资料。

道光年间,大梁书院刊刻晚明刘宗周的《人谱》。这部优秀著作内容汇集古人嘉言善行,分类编辑,每篇前有总记,后列条目,间附论断,是教育时人安身立命的一本普及读物,对教化民风意义重大。作为晚明心学代表人物,刘宗周的思想宗旨是在心学旧基上重新架设一个“刚刻严毅”的人学价值体系,借此矫正阳明后学过于强调“良知现成”而轻忽理性限制和实修工夫之理论偏颇。《人谱》通篇都在讲做人的道理和工夫,认为人的道德性理呈现于人的经验意识和日用常行中,人们可以调节自身活动,实现人的本性德体有意识地向自觉德体转化。

同治七年(1868),大梁书院刊刻《瑟谱》,为宋末元初文人熊朋来编订的《诗经》乐谱,全书共6卷。内容包括介绍瑟的形制及演奏方法,歌唱《诗经》的旧谱12首和原创新谱20首以及孔庙祭祀音乐的乐谱等,大梁书院本意用《瑟谱》做该院音乐读本。其在实现本院院生全面发展目标的同时,也为后世研究清代开封书院教育模式提供了珍贵材料。

五、结语

作为一种重要的教育组织形式和学术研究机构,书院先后存世一千余年,在古代教育史上占据举足轻重的地位。它的存在弥补了中国古代官学的不足,培养了大批优秀人才,既对中国教育发展和学术繁荣作出重要贡献,又可以增加一个地区的文化积累,积淀城市内涵,是地区文化发展的重要表征。清代开封书院在政府支持鼓励下迅速复兴,广拓藏书来源,建立完善书院管理体制,谋求积极发展,不仅为政府培养出众多优秀人才,而且广纳优秀文人学者刊刻众多古代典籍和地方志著作,进一步成为中原理学交流中心。虽然清代开封书院伴随着清末中原地区的衰落而渐趋消亡,其刻书在全国范围内成就亦并不突出,但其作为清代开封重要文化支撑,对推动中原文化教育、普及地方文化和保留中原文脉也作出了不朽贡献。

注释:

①5所书院分别为兰阳县“豹陵书院”、杞县“志学书院”“东安书院”、开封县“志伊书院”、通许县“育英书院”。

②4所书院依次为尉氏县“莲池书院”、开封府城“彝山书院”、开封县“萃野书院”、兰封县“蔚文书院”。

③6所书院依次为考城县“生花书院”、开封府城“游梁书院”“信陵书院”“瓣香书院”“明道书院”“培文书院”。