数字人文的简明“百科”

——评《走向数字人文:实践、训练与研究》

2018-07-10钱国富

钱国富

0 引言

数字人文正在迅速发展,成为人文社科领域重要的研究范式。但数字人文本身还是一个相对复杂的话题,对很多非专业研究人员、图书馆从业人员而言,要对其学科定义有比较清晰的认识,仍是一件比较困难的事情。人们往往容易混淆数字人文、人文计算之间的关系,并且不清楚学科边界所在。对这样重要的学科范式演变,实际上需要更多人来准确认识,以及从容应对。

2016年英国Routledge学术出版社出版《走向数字人文:实践、训练与研究》(Doing Digital Humanities:Practice,Training,Research,ISBN:9781138899445,以下简称《走向数字人文》),该书由加拿大不列颠哥伦比亚大学奥卡纳根分校(University of British Columbia Okanagan Campus,Canada)数字人文助理教授Constance Crompton、加拿大温哥华岛大学(Vancouver Island University,Canada)数字人文实验中心教授Richard J.Lane、加拿大维多利亚大学(University of Victoria,Canada)英语与人文计算中心特聘教授Ray Siemens编撰。Ray Siemens亦是布莱克维尔出版社(Blackwell Publishing)2004年出版的A Companion to Digital Humanities(ISBN:9781405168069)、2007年出版的the Companion to Digital Literary Studies(ISBN:9781118492277)和2016年出版的A New Companion to Digital Humanities(ISBN:9781118680643)3种关于数字人文概念和实践图书的编撰者。《走向数字人文》对数字人文概念、项目案例、数字人文相关资源等做了介绍分析,可谓数字人文学科的“使用指南”。美国德克萨斯A&M大学(Texas A&M University)英语系副教授Amy Earhart认为,《走向数字人文》提供了一个新视角,对数字人文实践中的热点问题,包括最小计算、全球主义、包容性和教育学等进行了审视,书中论文能够帮助读者对快速变化的数字人文进行批判性思考[1]。

图1 《走向数字人文》书影

1 体例与结构

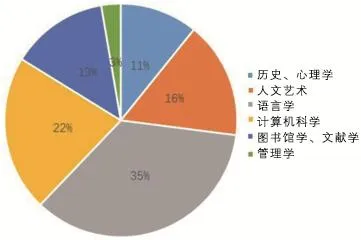

作为论文集,《走向数字人文》由23篇相对独立的文章组成,作者达41位。根据书中提供的作者简介,笔者对作者的学科背景进行分类统计,形成作者学科领域图,见图2。从图2看出,作者的学科领域几乎涵盖人文社科领域各个学科,并与计算机科学、信息科学密切相关,学科交叉和融合明显。学科背景的复杂性和多样性使数字人文概念的明确变得困难。从作者简介还看出,欧美各高校已开始设立基于学科协同的数字人文研究中心或提供专门的数字人文教授职位,如英国的兰卡斯特大学(Lancaster University)、切斯特大学(University of Chester)、谢菲尔德大学(University of Sheffield),以及美国的堪萨斯大学(University of Kansas),加拿大的麦吉尔大学(McGill University)[2]。

图2 《走向数字人文》作者学科领域分布图

全书共分4个部分23个章节。第1部分:基础(Foundations);第2部分:核心概念和技能(Core concepts and skills);第3部分:创造、修复和内容管理(Creation,remediation and curation);第4部分:管理、传播与教育(Administration,dissemination and teaching)。每个章节除有详细的备注和参考文献外,还提供进一步阅读和实践的参考链接、文献信息,以方便对该章节内容有兴趣的读者继续深入学习;全书还提供完整的图表清单、作者介绍、名称索引,可谓了解数字人文概念、教育和实践的简明“百科”。

1.1 第1部分:基础

第1章对计算机辅助文本分析的历史进行回顾,通过对1887年T.C.Mendenhall在《科学》(Science)杂志发表的The Characteristic Curves of Composition(被视为最早的定量分析和文本可视化论文之一)中文本分析技术的重现(replication)来反思计算机辅助文本分析的历史。通过重现和分析,作者认为这种研究方法可以帮助研究人员更好地开展数字人文研究,开展数字人文研究应当和开展所有人文研究一样,注重前人经验和历史视角,通过计算来思考并超越计算。

为了应对数字人文社区日益增长的复杂性,2013年国际数字人文组织联合会(Alliance of Digital Humanities Organizations,ADHO)成立了名为“数字人文全球展望”(Global Outlook:Digital Humanities,GO:DH)的特别工作组,宗旨是消除数字人文社区研究人员、学生在沟通、合作上面临的障碍。第2章对GO:DH组织的起源和宗旨进行了说明,并对特别工作组正在开展的两个项目——多语言社区翻译(Community Translation:Multilingualism in DH)和最小计算(Minimal Computing)进行了介绍。多语言社区翻译项目开展了一系列调研以及研制了一些工具包,最小计算项目则从“我们需要什么”出发,对树莓派(Raspberry Pi)等小型软硬件在数字人文中的应用进行了探索。数字人文社区中进行女权主义研究的科研人员存在白人占多数的现象。因此,作者从创新环境、起源、信息技术、数字概念等角度进行了分析,认为只有进一步普及数字人文概念和实践,才能解决这一问题。

《在线协作知识创造的最佳实践》(Best Practices in Online Knowledge Production)从共享合作、数据格式和元数据标准、工具和工作流程、合作共识、信用机制等角度论述了如何更好地开展在线知识创造生态系统。

为了帮助科研人员、图书馆员、存档管理员、学生更好地理解图书资料数字化的标准和技术,维多利亚大学(University of Victoria)数字人文夏令营(Digital Humanities Summer Institute,DHSI)开设了一门为期5天的课程:“Understanding the Pre-Digital Book”,第5章对课程的设计、内容进行了详细介绍,课程在维多利亚大学取得了良好的效果。

1.2 第2部分:核心概念与技能

维多利亚大学数字人文夏令营开设了一系列课程,以帮助没有编程经验的研究者学习编程。第6章介绍了课程的指导思想和核心内容,如Python、文本剪辑器、命令行的使用,但课程内容没有涉及目前在数字人文研究领域热门的R语言相关知识。在讨论数字人文时无法回避文本编码问题,第7章对文本编码相关的XML和文本编码标准(Text Encoding Initiative,TEI)基础知识、使用以及工具进行了介绍,并指出对TEI进行个性化定制是确保其使用效果的关键要素。文本计量和文本分析作为研究方法,在科研中应用历史悠久。第8章结合实例对文本计量和文本分析在文学研究中的应用进行了分析,认为对不同颗粒度文献信息单元的计量分析,可以简化和创新文学研究,并得到不同层次的研究成果。

数据库、项目管理、地理信息系统都和数字人文研究密不可分。第9章到第11章对这3个主题,结合实际案例进行了简要介绍。在数字人文项目管理上,提出了三阶段项目模型:目标、处理和分享。第12章主要围绕电子文献(Electronic Literature,E-LIT)“是什么”和“在哪里”的问题,对电子文献的概念、特点、流派、组织、使用进行了分析,并提出了电子文献的核心特点是“数字原生”。

1.3 第3部分:创造、修复与内容管理

数字人文研究资料,包括数字资源和非原生数字资源的处理和利用是数字人文研究的核心问题。这一部分结合案例,对数字资料编辑的方法步骤、如何利用可扩展样式表转换语言XSLT对XML文档进行转化、语义网核心概念、关联数据的使用和发布、Drupal以及其他内容管理系统、增强现实(Augmented Reality,AR)、3D打印等关键技术进行了分析介绍。

第19章对一个基于数字人文理念的教学卡片游戏—Root of Play的设计理念、实践进行了介绍,并对寓教于乐、寓教于游戏这一教学方式进行了探讨,认为数字人文为参与体验式学习提供了一个独特的思路,有助于营造“做中学、学中做”的交互式学习环境。

1.4 第4部分:管理、传播与教育

数字人文加强了人文社科研究人员、图书馆员等相关人员之间的合作交流。如何才能在数字人文社区里更好地推广研究工具并提供相应的技能培训,科学地进行项目管理,数字人文夏令营项目对此问题进行了跟踪调查。调查结果显示,对相关人员进行项目管理培训,提升项目管理能力是最重要的。第20章对项目管理的理论、过程、方法、工具、反馈等进行了系统分析并提供了相应的参考资料,结合数字人文夏令营的课程设计和课堂教学,对数字人文人才培养、学术传播、交流等问题进行了探讨。

2 数字人文的概念、方法论与实践

如前所述,此书作为一本数字人文实践的简明“百科”,对数字人文的诸多方面进行了介绍和论述。实际上最具理论价值的是序言,序言是作者Ray Siemens在2014年“国际数字人文论坛”上的报告,对数字人文的概念、方法论以及标准和实践进行了系统性的回顾和总结。

2.1 关于概念

Ray Siemens指出,学界公认的观点是数字人文起源于人文计算,从最早的语言学研究逐渐向文学、历史学,甚至文化艺术领域普及,随着2004年《数字人文指南》(A Companion to Digital Humanities)出版,数字人文成为这一新兴跨学科研究范式和领域的代名词[3]。研究者都认为数字人文的定义处在不断发展变化和再定义的过程之中,但数字人文作为一种新的研究范式和视角,有两个可以确认的显著特征:人文和计算、跨界和融合。这也是北京大学首届“数字人文论坛”会议的主题之一[4]。Ray Siemens在2004年和2007年参与编撰的两本数字人文主题图书中,都试图对数字人文的概念做一个明确的界定,但并未成功。因此,他认为应该超越传统思维方式,跳出关于概念问题的争论,更多地关注数字人文的学术共同体做什么、怎么做、和谁合作、在什么机构做等具体问题。这一指导思想促使作者编撰了这本简明“百科”,跳出概念的视角来审视数字人文学术共同体的建立、方法论和实践。在北京大学首届“数字人文论坛”上,王晓光、徐力恒也一致认为“数字人文”是一个不断发展的概念,难以清晰界定[5]。作为一个不断变化、不停被影响和发展的学科范式,仅仅要明确定义数字人文中“人文”一词都是极其困难的,因为这一研究范式的边界似乎没有到达终点。

2.2 关于方法论

数字人文作为新的研究范式,共同的方法论基础是连接社区和研究者的另一个纽带。数字人文的方法论核心是确认研究材料的数据、数据结构、数据建模的工具和方法。云计算、大数据和语义网的普及给数字人文带来了新的机遇。数据量、数据格式、信息基础架构和数据分析利用,甚至相关的工具标准都在随着信息技术大环境的变化而改变。对数字人文研究者而言,不仅需要关注研究社区的发展,还需要了解社区之外的变化。刘炜认为数据和方法是数字人文的两大支柱,并将数字人文的关键技术归纳为文本编码标准(TEI)、电子编辑与出版、数字文学、文本分析与挖掘、多媒体搜索中的沉浸与虚拟环境、3D图像技术与激光扫描技术、数字图形设计、信息美学、计算机游戏与人文、人文领域的超级计算、GIS高级应用、语义技术[6]。

2.3 相关标准与实践

国际数字人文组织联合会(ADHO)是一个旨在促进和支持数字人文研究,提供出版、协作和培训社区支持的机构。Ray Siemens以发起于1987年的文本编码协会(The Text Encoding Initiative,TEI)为案例来分析和探讨ADHO的使命。从1994年开始,文本编码标准指南(the TEI Guidelines)被图书馆、博物馆、出版商和个人广泛利用,基于该标准利用编码结构呈现文章和语言学文件,以供在线研究和教学使用。2001年1月成立TEI协会,并在2002年6月发布新版电子文件编码指南,简称TEI P4。这一指南完全兼容XML标准,可以在互联网环境下得到更加有效的利用。TEI协会作为非营利机构,其宗旨是维护并发展TEI相关标准和系统。TEI协会的建设经验给数字人文社区建设提供了最佳案例,给数字人文研究社区提供了构建基于实践共识,数字人文做什么、怎么做和为什么要这么做,而不是概念共识的社区框架,并且提供了数字人文社区在平台、标准和基础架构上进行协作的参考案例。

数字人文和新技术的应用密不可分。以语义网和关联技术为例,对数字人文而言,研究者可以通过将主次层级不同的数据源关联起来,利用受信任的词汇表和著者控制,在一个更大的学科视野下开展研究工作。关联数据是不断进行场景交互和探索性交流的学术数据。ADHO要开展专题培训,以协助研究者理解、利用和发布关联数据,从而帮助他们更好地开展数字人文研究实践与创新。

人才培养是ADHO的另一个重要使命。ADHO成员通过组织内部正式和非正式的信息交流,地区、国家和国际间的数字人文研究技能培训工作坊以及部分机构已开展的数字人文博士、硕士培养,形成了相对完备的教育培训体系。

3 结语

作为简明的数字人文“百科”,《走向数字人文》的体例结构和内容可以给读者提供关于数字人文的全景式了解。该书内容大多是案例分析、实践总结,理论性不强,且很多内容属于基础知识和介绍性内容,目标读者是对数字人文缺乏系统了解的初学者,并非该领域的学科专家。

对图书馆而言,该书给图书馆开展面向数字人文的服务提供了思路,如积极参与构建数字人文研究支撑环境、提供数字人文研究工具、通过夏令营等方式参与数字人文人才培养,优化培训项目,根据数字人文研究人员需求定制针对性的数字技术培训等。