潜江:分区识别探寻差异化的海绵城市建设路径

2018-07-05曾小瑱郭秋萍陆利杰

■ 曾小瑱 郭秋萍 陆利杰

江汉平原位于湖北省的中南部,由长江和汉江冲积而得名,平原内河网稠密,湖泊众多,水域面积广大,也是我国重要的粮棉油生产基地。潜江市位于江汉平原腹地,古为云梦泽一角,历经江水复合冲积和湖水缓慢沉积而逐渐形成。在城镇化建设过程中,随着土地形态的改变和污废水排放量的增大,城市水生态、水安全、水环境问题等日益突出,如何维护平原水乡地区良好的水文形态、降低洪涝灾害风险,为潜江新型城镇化建设提供可持续发展策略值得研究探讨。本文以潜江城市规划区为研究对象,基于本地城市特征分析,从海绵城市建设视角探讨江汉平原地区水问题解决策略,为建设生态优良、环境优美的水乡田园城市提供参考借鉴。

一、城市特征分析

潜江市北依汉水、南临长江,地处汉江下游,受亚热带季风气候影响,光照充足,四季分明,雨水充沛。潜江境内地势平坦,耕地比例大,是湖北省重要的粮棉油生产基地和江汉平原上唯一的一座石油资源型城市,土地利用受人为因素影响明显。

潜江市现行总体规划确定的城市规划区,包括园林、周矶、广华、杨市、高场5个办事处,王场镇、竹根滩镇2个镇,周矶管理区、后湖管理区、潜江经济开发区,总面积约621平方公里。农用地为主要用地类型,占到城市规划区总面积的71%左右;城市建设用地占比约为8%,集中在东荆河以东的园林城区、杨市组团、潜江经济开发区,以及依托江汉油田形成的广华城区。

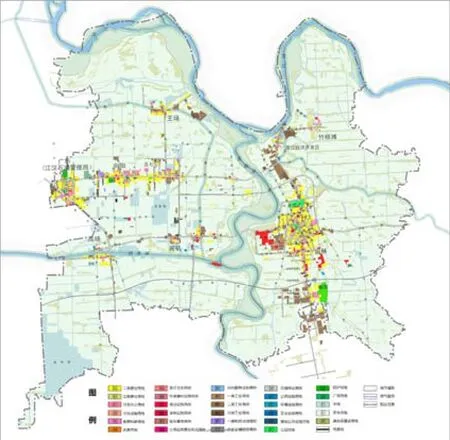

图1 潜江市城市规划区2016年用地现状图

(一)河渠水系发达,湖泊湿地零星分布

潜江市城市规划区范围内水网密布,天然河流有汉江和东荆河,其余为人工河渠。汉江是长江最大的支流、我国中部地区水质最好的大河,也是潜江市工农业生产和市民生活用水的主要水源。东荆河是汉江的主要支流,将潜江市划分为汉南和四湖两大流域,是全市重要的生活用水来源和主要的排水出路。人工河渠主要有汉南河、城南河、百里长渠、东干渠、田关河、兴隆河等,是建国后为排洪灌溉兴修的水利工程。湖泊有返湾湖、马昌湖等,受上世纪60年代大规模的填塘造田、围湖垦荒影响,湖泊面积萎缩,现多呈碟子状,蓄水深度一般,调蓄能力较差,甚至有逐渐淤平的趋势。

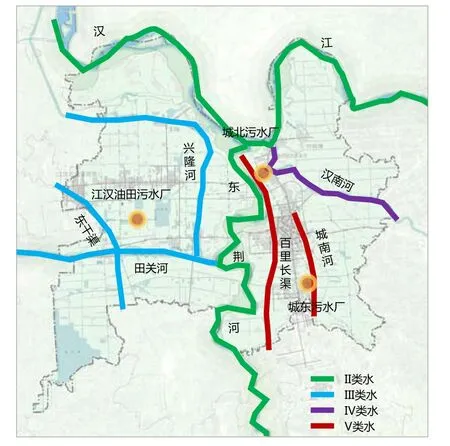

图2 城市规划区主要河湖水系分布图

(二)亚热带季风气候区,洪涝与干旱并存

潜江市属北亚热带大陆性季风性湿润气候,四季分明,雨热同期。全市多年平均年降水量为1124.6mm,多年平均蒸发量为862.6mm。多年平均汛期(5~9月)降水量为807.1mm,占年降水量的70%。月蒸发量较大值也出现在5~9月,土壤蒸发、水面蒸发以及作物叶面蒸腾量都较大。因此,常出现洪涝与干旱连发的自然灾害现象。

(三)外洪内涝叠加,城市内涝风险增大

在城市化建设过程中,由于排水设施的规划、建设不到位,对河道治理的考虑不足,导致潜江城区范围内雨洪排泄空间不足、路径不合理,遇强降雨易形成局地洪涝。据调查研究,城市规划区以往的内涝点主要分布在步行街、育才路、章华北路、章华中路、中百仓储、南门河游园、火车站等区域。近年来,通过实施城南河疏浚工程和部分排涝泵站扩建工程,有效缓解了城区内涝问题,但距离20年一遇的治涝标准尚远。加之东荆河受汉江和长江水位影响,在有洪水顶托情况下,境内洪涝问题更为突出。基于城市地形、现状竖向、排水管网、河道分布等,综合考虑河道洪水水位、雨水管网与河道连接关系等因素,采用MIKE11模型对城市规划区的内涝风险区进行模拟,结果显示:无洪水顶托情况下,洪涝风险区多集中在现状建成区;洪水顶托情况下,现状建成区、田关河下游、东荆河左岸沿岸区域洪涝风险加大。

(四)受城市排污影响,城区河渠水质较差

城市规划区范围内现建有3座污水处理厂,总处理规模15万吨/日。由于污水管网建设不完善,受城市生活污水、工业废水排放影响,城南河、汉南河、百里长渠等河渠现状水质较差,一定程度上影响了城市环境品质。

图3 城市规划区主要河流水质及污水处理厂分布情况

(五)高水敏感性空间分布广而散

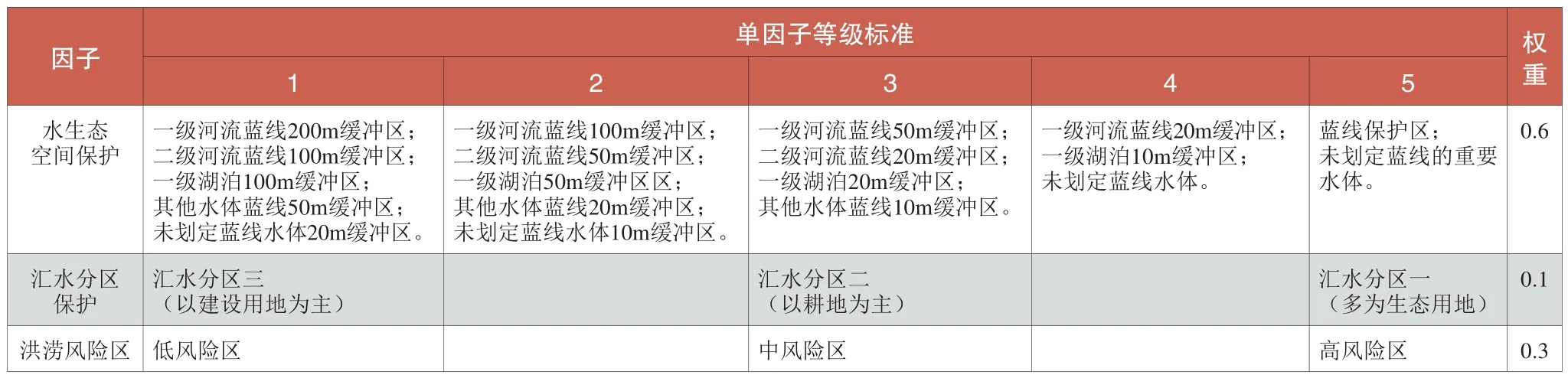

生态敏感性评价方法现已非常成熟地应用到城市规划领域,通过识别生态敏感因子、构建生态敏感性评价模型,指导城乡规划合理确定建设用地,有效落实生态资源保护要求。本研究借鉴生态敏感性分析方法,基于研究区域水文特征,选择水生态空间保护、汇水分区保护、洪涝风险区3大因子构建水敏感性评价模型,分析高水敏感性空间分布情况,为研究水问题解决策略奠定基础。

表1 城市规划区水敏感性评价指标体系

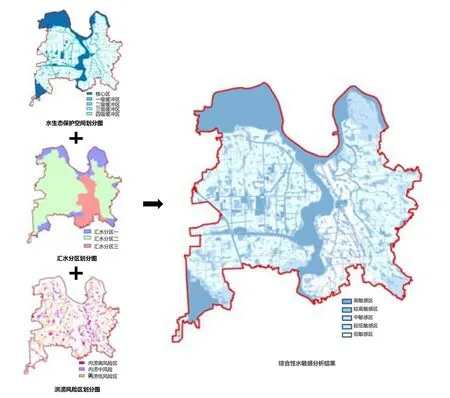

利用GIS空间数据分析功能绘制单因子和综合水敏感性评价等级图,结果显示:研究区高水敏感性空间面积大,约占城市规划区总面积的21.4%,主要分布在汉江、东荆河、田关河两岸及返湾湖周边地区,建成区和耕地区也零散分布着小片的高水敏感性和较高水敏感性空间,需要在城市开发建设过程中全面做好水生态、水安全和水环境保护工作。

图4 城市规划区水敏感性分析图

二、海绵城市建设策略

(一)水生态保护策略

海绵城市建设的首要途径不是“建设”,而是“保护”。首先要对城市原有生态系统中“自然海绵体”进行最大限度的保护,将原有的河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区进行保留,利用森林、草地、湿地涵养水源,调节雨洪,维持城市开发建设前的天然水文特征。基于潜江水敏感性高、耕地面积比例大的生态特征,提出“以水为脉、水绿交织”的“三轴多网·三核多点”生态安全格局。通过巩固轴带、强化核心、修复斑块、稳固网络等措施实现区域自然海绵体的生态保护和修复。

巩固轴带。以汉江、东荆河、田关河3条主要水脉为轴带,连接区域生态系统。开展河道堤防修固、底泥清淤、违建治理、林带建设等工作,恢复河流形态,增强水土保持,保障行洪安全。

图5 “三轴多网·三核多点”生态安全格局

强化核心。强化返湾湖、史家湖、马昌湖的生态核心功能,开展挖深拓宽、退耕还湖、湿地恢复等工程,增强雨水滞蓄、生物多样性保护、旅游观光等生态和景观功能。

修复斑块。针对城市公园和大型绿地等重要生态斑块、节点开展生态修复,在城区增加小型公园、街旁绿地,发挥城市绿地的雨水滞流和气候调节功能。

稳固网络。构建以河流廊道为主、交通干线廊道为辅的蓝、绿廊道,通过水系贯通、林带建设,加强“斑块-廊道-轴带”之间的生态连通性,构建稳定的生态网络结构。

(二)水安全保障策略

1.加强堤防建设,保障江河行洪畅通

加强汉江、东荆河、田关河堤防建设。潜江北邻汉江右岸(Ⅱ级堤防),是汉江下游重要防洪堤段。东荆河是汉江下游唯一的分流河道,肩负汉江下泄洪水、防长江水倒灌的双重任务。田关河是城市规划区范围内主要的排涝泄洪渠道,北侧为Ⅱ级堤防,南侧为Ⅲ级堤防。应加强河道堤防险段整治与加固,开展穿堤建筑物整治,切实保障行洪安全。

开展河道清淤疏浚治理,保障江河行洪畅通。贯彻汉江“上蓄下疏、蓄泄兼筹,适当扩大中下游泄量”的防洪策略,对东荆河实施河口段疏挖工程,维持东荆河原有分流能力。对田关河、兴隆河、东干渠、城东河等城郊河渠,根据片区防洪等级要求,适当扩大河道宽度,开展堤防加固、病险涵闸除险整治,采用疏浚、联通等方式强化水系网络建设,提高水系排水能力。

2.提高水面率,提升雨水天然滞蓄能力

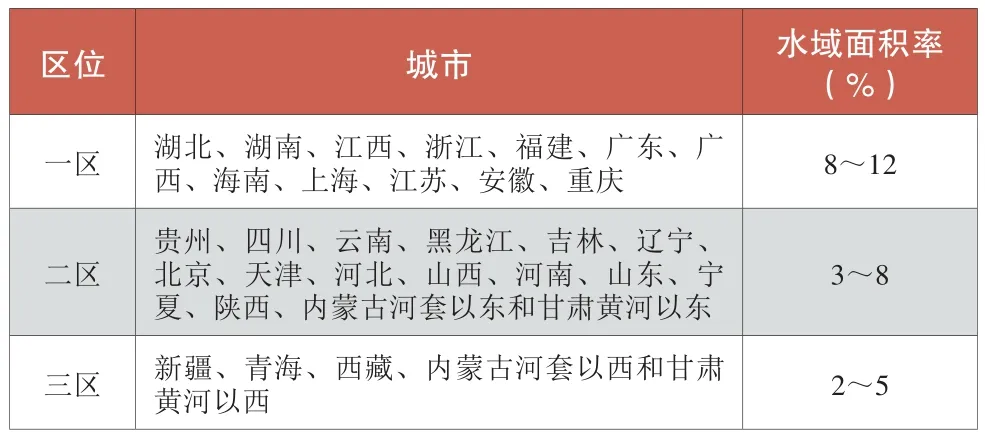

潜江市属冲积平原地区,原湖泊众多,受填塘造田、围湖垦荒影响,湖泊面积萎缩,城市水面率逐步下降。据统计,城市规划区现状水面率为9.35%,在严格保护水生态空间的基础上,应适当增加城市水面,提高雨水天然滞蓄能力。《城市水系规划规范(GB50513-2009)》中提出,一区城市水面率需达到8~12%;相关研究也指出,湖北汉江中下游城市适宜水面率宜为10%。考虑研究区现状下垫面以耕地为主,雨水自然循环能力总体较好,但为进一步增强排洪防涝能力,建议城市规划区水面率提高到10~12%。在耕地区以退田还湖、退耕还湿等措施为主,恢复部分被侵占的河湖水系;在建成区可通过低洼建湖、贯通水系等措施,增加雨水滞蓄空间。

表2 《城市水系规划规范(GB50513-2009)》中城市水面率指标规定

图6 城市规划区水面率提升建议图

3.构建全过程雨水管控系统,落实低影响开发理念

建立“源头削减-中途滞蓄-末端控制”的全流程雨水控制系统。

源头削减:通过建设低影响开发设施,促进雨水源头入渗、滞留,降低地表径流量。新建区同步规划建设低影响开发设施,重点建设透水铺装、雨水花园、绿色屋顶、植被草沟等较低成本、低维护度设施,可渗透地面面积比例不宜低于40%。建成区结合旧城改造或公共、景观设施改造,以透水铺装、生态绿地建设为主,将现有硬化面积改造为透水地面,可渗透地面面积比例不宜低于30%。

中途滞蓄:优先采用自然排水系统滞留雨水,合理建设管道排水系统,以应对重现期为3~20年一遇降雨。中部和西部片区,以保护现状滞洪区为主,推进分流制排水系统建设;东部旧城区逐步改造现状合流管渠,理顺排水系统,提升排水能力。针对现状易涝点,利用周边公园绿地广场等公共空间,建设多功能调蓄空间或地下调蓄池等调蓄设施,削减雨水峰值流量。

末端控制:在雨水排放末端建设强排泵站,保证超标降雨时的排水安全,同时推进老旧泵站更新。在东荆河、田关河沿岸,结合用地条件,设置滞洪区、截留洪水,减轻外洪顶托对城区内涝的影响。

(三)水环境保护策略

1.新建污水处理厂,推进雨污分流改造

根据片区发展规划,在汉南河上游的潜江经济开发区新建一座工业污水厂,在田关河与东荆河交汇处以北新建一座生活污水厂,以满足城市工业废水和生活污水处理需求。加快推进污水管网建设完善,提高污水收集处理率。逐步推进旧城区雨污分流改造,对于分流改造确有困难的区域,应将海绵城市建设作为合流制污水溢流污染控制的重要解决措施,并和管网修复、调蓄等措施相结合,对合流制排水系统进行改造,控制合流制污水年溢流次数和溢流总量,统筹解决合流制污水的溢流污染问题。针对农村地区偏远、分散区域的污水处理,因地制宜建设一体化模块化污水净化装置、人工湿地等分散处理设施,严格保护西部片区河流水质。

2.开展河道生态治理,增强河流自净能力

对百里长渠、城南河、汉南河开展河道综合整治,采取雨污分流、沿河截污、面源污染控制等措施,减少入河污染物;通过清淤疏浚,降低底泥内源污染影响;在保障河道排水行洪安全的基础上,对部分河道断面进行生态化整治,充分发挥河道的净化功能、调蓄功能和景观功能。

潜江市城市建设具有明显的片区差异性,应根据各片区的城市建设情况和生态环境问题,进一步细化建设策略。总体而言,东部片区应重点推进排水系统建设与改造,以及几条纳污河道的综合整治;中部片区应加强规划引导,合理控制开发强度,严格落实低影响开发理念;西部片区作为生态高敏感区,应最大限度地保护原有河湖水系、田园绿地,维护生态系统的稳定性。此外,海绵城市建设还包括涵养城市水资源和复兴城市水文化等内容,在潜江市城市建设与发展过程中同样是需要高度关注的,可结合当地水资源和水文化问题再做深入探讨。