论寨峁梁房址的建造、使用和废弃

2018-07-05孙周勇邵晶

孙周勇 邵晶

(陕西省考古研究院)

寨峁梁遗址位于陕西省榆林市榆阳区安崖镇房崖村,与石峁遗址同在秃尾河流域(正南约20公里处),处在临近河道的黄土梁峁上,是一座龙山时代小型石城聚落。2014至2015年,神(木)—佳(县)—米(脂)高速公路穿越遗址外围,陕西省考古研究院与榆林市文物考古勘探工作队、榆阳区文管办联合组建考古队,对寨峁梁遗址进行了连续两年的抢救性发掘,发掘面积约3000平方米,揭露房址109座(组)、储藏坑23座、石墙30米。

一、寨峁梁房址的结构特点和建筑形式

寨峁梁遗址石砌城垣内的遗迹现象比较单纯,以成排成组房址及其附属储藏坑为主,遗迹间的叠压打破关系很少,遗迹本体保存较好、结构清晰,出土遗物数量丰富、位置明确,为观察和判断寨峁梁房址的结构及房址内各组成部分的功能提供了有利的条件。

寨峁梁遗址所在山峁大致呈西北——东南向的椭圆形,除东南方向未见房址外,其余三面坡地上均发现房址,尤以西南坡地数量最为集中,自上向下揭露出高低错落的四排房址,门道均开向西南方向。东北坡地上发现房址一排,门道朝向东北。北坡也零星发现几座房址,门道朝向北。就其整体布局来说,房址均依自然山峁修建,同一高程上,沿山峁等高线成排分布,排与排上下间高低错落。就其整体布局来说,寨峁梁房址均背靠山坡崖壁,朝向坡底沟壑,即“背坡面沟”式布局。

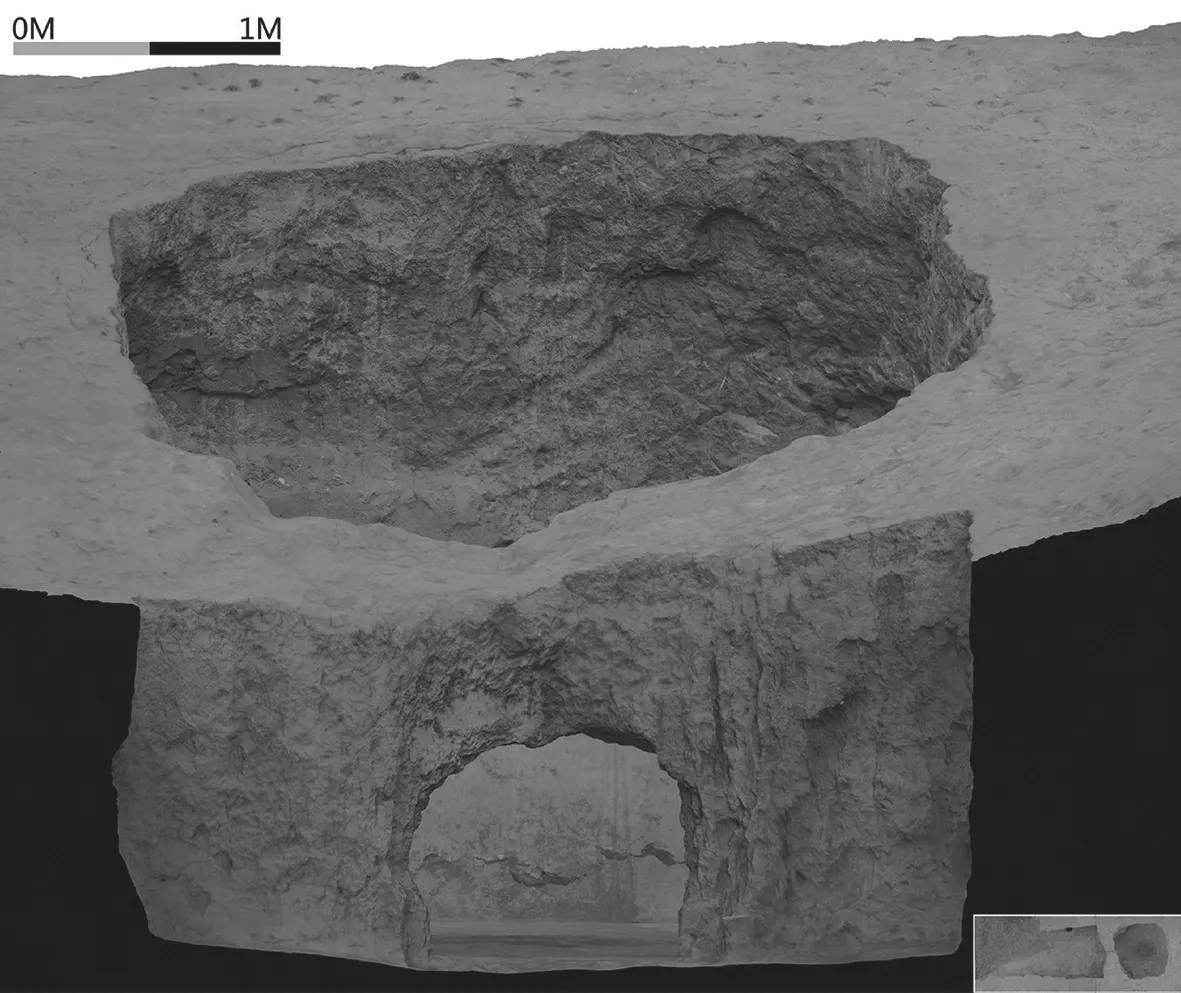

寨峁梁房址平面布局高度一致,一般为“直线联套”的“吕”字形前后室结构,自内而外由后室、过道、前室“复合”组成(图一)。沿后室过道和前室门道连线左右对称,平面形状呈“吕”字形。其中,后室与过道结合紧密,平面呈“凸”字形,过道前端有狭小的拱顶门洞。前室一般为长方形,与过道以凸棱状土筑门槛相隔,前室最前端多被现代坡坎破坏,但个别门道有所保存,可见方形凹槽。前后室地面一般齐平或前室稍高于后室。

图一 寨峁梁房址的一般结构

寨峁梁房址的前、后室均系掏挖生土而成,其中后室墙壁由下而上的内收趋势非常明显,一般保存较高,最高处距室内地面可达2米以上。前室墙壁竖直,最高处一般保存在1米左右。两室内的堆积状况基本一致,以纯净的黄土为主,夹杂大量塌毁的生土块。前、后室地面上均发现建造考究的柱洞,后室柱洞一般位于中央灶址斜后方,前室柱洞处在前室靠前一侧。过道位于后室前端,连接前后两室,是在生土墙壁上再行涂筑草拌泥建修的,意在缩窄进入后室的空间并形成狭小低矮的“门洞”(图二),门洞外两侧,即前室后壁上还发现用石块加固的砌护现象。

图二 寨峁梁房址保存完好的后室门洞

图三 寨峁梁房址后室的白灰面墙裙

寨峁梁房址修饰考究,灶址、储藏坑等设施齐备。房址后室有白灰面修饰(图三),将生土壁面用草拌泥抹平后,再行涂敷亮白细腻的灰浆,形成白灰地面、白灰墙裙,甚至门洞和门槛处也用白灰面装饰。灰浆涂敷均匀,较厚实,起到了一定程度的美观并防潮作用。前、后室内都有灶址,后室一般仅一座灶址,制作规整,位于后室地面中央,为一正圆形或圆角方形灶面,烧结明显,前部还发现有圜底竖坑打破灶面的迹象,朝过道方向多见白灰地面被烤至青灰色的现象。前室往往发现两个或多个灶址或用火迹象,有直接在地面上生火、以石板搭建或掏挖于墙壁上等多种类型,多位于墙根处。储藏坑可分为室内和室外两种,多见在室内下挖者,且绝大多数位于后室墙根下,个别位于室外。

上文简单概述了考古发掘所见寨峁梁龙山时代房址的基本结构,多个遗迹现象都值得推敲。房址的墙壁形式和室内堆积,指向性地说明后室应为一座土窑洞,灶址斜后方的柱洞,表明先民们已经意识到土窑洞顶部易坍塌的“结构性缺陷”,在建造时进行了“预防性”支撑和加固,毕竟这类柱洞在寨峁梁房址后室中所占比例相当大;前室应为一座地穴式建筑,地面上的柱洞和室内发现的灶址表明,前室当覆有屋顶,柱洞位于地面前端的现象说明,前室屋顶可能是后搭窑顶、前依立柱而成。所以,寨峁梁龙山房址应为地穴和窑洞两类房屋形式前后相连的复合式房址,以后室窑洞为主体建筑。

从目前考古资料来看,于生土中掏挖窑洞是仰韶晚期以来,黄土高原地区最为流行的居室形式,陕西、山西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等地的黄土塬区多有发现。目前,考古发现的最早窑洞是甘肃宁县阳坬遗址F10[1]、陕西高陵杨官寨遗址南区的“成排窑洞”[2]、横山杨界沙遗址AF6[3]和靖边五庄果墚遗址CF1[4]。从出土的典型陶器来看,这些窑洞的年代均为仰韶文化晚期(约不晚于公元前2800年)。及至龙山时代(约公元前2800年至公元前2100年),考古发现的窑洞数量骤增,分布范围基本布满黄土高原的主要区域,较为典型的发现有陕西清涧长峁梁[5]、横山寨山[6]、神木石峁[7]、佳县石摞摞山[8]、榆林寨峁梁[9]、吴堡后寨子峁[10]、旬邑下魏洛[11]、武功赵家来F11-F2(F1)-F7[12]、宝鸡石嘴头[13]、扶风案板等遗址[14];山西石楼岔沟[15]、太谷白燕[16]、襄汾陶寺[17]、河曲坪头[18]、岢岚乔家湾[19]等遗址;甘肃镇原常山遗址[20];内蒙古凉城园子沟、老虎山、西白玉、面坡等遗址[21];宁夏同心林子梁遗址[22];青海民和喇家遗址[23]。简单梳理,不难发现从独立窑洞发展为以窑洞为主体的前后室结构,可能是黄土高原史前窑洞式居址发展的一般规律,而以寨峁梁等遗址为代表的前后室房址应该是史前窑洞居址最为成熟的形式。

修建窑洞的关键在于获得横掏窑洞所需的黄土崖坎,且崖坎越高,越是理想,即窑顶黄土越厚实,安全系数越高。据上述窑洞获取黄土崖坎方式的不同,大致可分为“靠崖式”[24]和“地坑式”两种,前者一般修建于黄土坡地上,比较容易获得崖坎,后者则处在地形较为平缓的黄土地带,需先下挖竖坑取得崖坎,再向内横掏崖坎形成窑洞。这两种形式的窑洞在考古发现的同类迹象中的“外在表现”一般体现在对地势的选择和出入方式的差异。靠崖式窑洞一般“背坡面沟”,室内外地面基本保持平齐;地坑式窑洞多位于地势平缓处,需要通过自上而下坡度较大的斜坡或多级台阶才能进入窑洞。当然,为保证窑顶黄土厚度,靠崖式窑洞的室外地面也会出现自外而内的斜坡状,但坡度较于地坑式窑洞要平缓得多。以此来看,“背坡面沟”的地势选择和前后室地面基本齐平的进出方式表明,寨峁梁房址的后室当为“靠崖式”窑洞。以修建过程分析,靠崖式窑洞的掏挖更为方便快捷,也更易形成前后室结构,这正是目前考古所见史前窑洞多为靠崖式和前后室的原因。

综上所述,寨峁梁房址是前后室相连的复合结构,后室为靠崖式窑洞,前室为另行覆顶的竖坑地穴。

图四 寨峁梁房址修建过程复原——开坎取崖

图五 寨峁梁房址修建过程复原——横掏窑洞

二、寨峁梁房址的建造过程

行文至此,基本厘清了寨峁梁房址的基本结构和建筑形式,加之发掘期间的观察和分析,我们对寨峁梁房址的修建过程有所认识,大致可以分为以下几个步骤:

1.开坎取崖(图四)。在黄土中掏挖窑洞,首先需要一道理想的崖坎,由于黄土直立性特点,崖坎越高,即顶部黄土越厚实,土窑洞的牢固程度和安全系数就越高。所以寨峁梁先民选择在山坡上开坎取崖,崖坎留作向内横掏过道和后室使用,崖坎前的场地形成前室,崖坎本身即是前室后壁。

2.横掏窑洞(图五)。在崖坎中部向内横掏,依次形成门洞、过道后,掏挖范围向四周扩大,掘处后室的初步结构,需要指出的是,掏挖过程中,寨峁梁先民预先在生土穴壁上留下平行分布的竖向生土梁柱。

3.抹平墙壁(图六)。前室、过道、后室的基本结构完成后,开始壁面及地面的初步修整。前室较为简单,仅将壁面和地面收拾平整;后室在地面和墙壁上以草拌泥抹平,壁面上事先预留的平行生土梁柱,与嵌入其间的草拌泥形成“榫卯作用”,令草拌泥与生土墙壁贴合得更为紧密,地面中央则浅挖了圆形或方形的灶坑;过道处亦使用了大量草拌泥,堆筑门槛、涂筑门洞。

4.装饰内部(图七、八)。至该阶段,寨峁梁房址的大致结构已基本完成,接下来的是进行一些细致的装饰,需要指出的是,前室内的灶址何时开始修造,很难说清,只是暂时放在该阶段的复原图上予以展示。此阶段的主要工作应该是涂抹后室和过道处的白灰面,据发掘资料,白灰面和草拌泥间普遍铺抹了一层稀薄的深黑色细泥,这层细泥分布范围要高于白灰墙裙,应是草拌泥上的一层普遍装饰,另外,在个别后室内高于完整白灰墙裙和深黑色细泥层的倒塌堆积中,也发现有大片白灰面,说明部分房址顶部或接近顶部亦涂有白灰面装饰,形成“上下白、中间黑”类似斑马线的室内装饰效果。值得一提的是,涂抹白灰地面时,将灶坑边缘亦作涂抹,还在坑边绘上一周黑色宽带,标明灶址范围。

图六 寨峁梁房址修建过程复原——抹平墙壁

图七 寨峁梁房址修建过程复原——装饰内部

图八 寨峁梁房址修建过程复原——使用场景

三、寨峁梁房址的使用和废弃

前后室结构的寨峁梁房址使用过程中遇到的首要问题便是前、后两室功能的区分,与寨峁梁房址结构类似的喇家和林子梁房址表现得更为清楚。因为是灾难现场,喇家F3、F4后室窑洞内的日常生活状态完整保留,发现了多具房屋居住者遗骸,居住者身下即是平整的白灰地面[25];林子梁LF3同样应是一处灾难遗迹,坍塌的窑洞后室内,居住面上有两具遗骸,一成人侧身蜷窝于东北角,一婴孩位于西南角,成人头向南望,似在灾难来临的那一刻,还想寻找西南角的小婴孩。和喇家的情况一样,两位居住者均直接躺卧于平整的居住面上[26]。

由此推测,寨峁梁一类的前后室房址其后室窑洞承担卧室功能的可能性非常大,这也正是后室较前室修造考究,往往以白灰面装饰的原因,平整的白灰地面承担了卧具功能。此外,瓦窑渠寨山F1[27]东北角发现的石板床,更加凸显了窑洞的卧室功能。关于寨峁梁前室功能的探讨,证据不比后室充分,但作为卧房外的场地,其日常起居作用是显而易见的,这种认识并非无端猜想,寨峁梁前室设置多个灶址的现象就是例证。简而概之,寨峁梁房址前、后室的主要功能分别为起居厅和卧室,或可将其理解为“前厅后室”的复合式房址。当然,前后室的使用功能在某些情况下也会产生交集,下文将有涉及,此不赘述。

对于“前厅后室”类房址的废弃时间,有学者以灶址的使用为出发点进行过精辟的分析[28]。笔者同样认为,寨峁梁房址发现的多个灶址除了使用功能的不同外,也是季节性使用方式的外在表现。居住性房屋建筑的灶址,无外乎炊事和采暖两种功能,且往往是互相兼顾的。由于自身的封闭性结构,史前窑洞内灶址的使用具有两方面特点:一是采暖效率高;二是排烟不畅。中国北方,阴冷的冬春时节,没有暖热提供的土窑洞难称舒适,文献中多有述及,如:《晏子春秋·谏下》“其不为窟穴者,以避湿也。”、《墨子·辞过》“穴而处下,润湿伤民,故圣王作为宫室”。所以,冷季时窑洞内需起灶采暖,人们使用灶址追求舒适的需求克服了因排烟不畅造成的不舒适,还将部分炊事活动移至卧室,与采暖兼顾,后室窑洞灶址朝向门洞的附灶坑,当是冷季添加的炊具——圜底瓮或圜底罐的安放之处。到了炎热的夏秋时节,一旦没有采暖的必要,人们更愿意将炊事活动移至窑洞之外,凉爽通风、排烟顺畅的“架顶式”起居厅是首选之地。正如《礼记·礼运》中说:“昔者先王,未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。”也就是说,寨峁梁房址卧室内的灶址为冷季使用,兼顾采暖和部分炊事功能;起居厅灶址的主要功能是炊事,冷、热两季都可使用,但冷季时的炊事功能有所下降。

图九 寨峁梁房址卧室内的灶址

图一〇 寨峁梁房址起居厅的灶址

厘清灶址的使用季节后,寨峁梁房址的废弃时间可窥一斑。发掘情况显示,寨峁梁房址卧室灶址的灶面一般比较“干净”(图九),基本不见用火灰烬和控制烧火范围的泥质灶圈,用于安放圜底瓮多被填平,卧室灶址生火使用的可能性很小。还在一些附灶坑内发现埋置陶器的现象,2014年发掘的后室F20附灶坑内圆肩罐的口沿上既未发现覆土封盖现象,亦未见火烧痕迹,可见该陶器埋入后,F20灶址当未再使用过。相较而言,起居厅内的灶址多见木炭和灰烬,部分炊具位于灶址上或其周边,一派明显的使用迹象(图一〇)。综上所述,笔者认为寨峁梁房址的废弃时间应在夏秋时节中较为炎热的月份。

“透物见人”,是考古学分析研究的目标之一。通过具体现象的观察,我们尝试分析了寨峁梁房址的废弃原因。遗物方面,寨峁梁房址多见日用陶器,且多地面上的“原地破碎”者;骨器、石器等小型工具数量很少,多埋于灶坑或储藏坑内;少见粮食。遗迹现象方面,2014年发掘的F20-F21、F22-F23的发现特别值得注意,两组前后室房址并列排布,前室相连构成一组建筑,在整个寨峁梁聚落内的位置优越,出土器物最大,应为寨峁梁聚落的“核心房址”。这组房址相连的起居厅F21、F23,其室内地面上复原的陶器达数十件,多为体型较大的瓮、罐、鬲、盆。其室外南侧储藏坑K1内亦堆积不少陶器碎片,有些还可与室内陶片拼对成器,说明K1内的陶片来自F21室内,至于为何要将室内陶片填埋至此,我们对陶片堆积下的填土进行浮选,发现数量较多的粟[29]。可见,这些碎陶片应与掩盖粮食有关。另外,在陶片堆积之上,还覆盖一层烧灰,含大量草木灰,灰烬内包含较多碎骨,由于燃烧时间较长,碎骨和部分陶片高温变色。

这些迹象对理解寨峁梁聚落废弃大有裨益,寨峁梁居民应系突然迁移,行动时将方便携带的小件工具带走,当然还有粮食,将不便带走的陶器有意打碎,还把来不及转移的粮食用碎陶片有意掩埋,肉食放火焚烧,弃置于K1内。也就是说,寨峁梁聚落是寨峁梁居民有意性的自行破坏,其背后原因可能与来自外界的突然威胁有关,或为一些暴力冲突事件。

[1]庆阳地区博物馆.甘肃省宁县阳坬遗址试掘简报[J].考古,1983(10).

[2]陕西省考古研究院.陕西高陵县杨官寨新石器时代遗址[J].考古,2009(7).

[3]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队.陕西横山杨界沙遗址发掘简报[J].考古与文物,2011(6).

[4]陕西省考古研究院.陕西靖边五庄果墚遗址发掘简报[J].考古与文物,2011(6).

[5]陕西省考古研究院编著.李家崖[M].北京:文物出版社,2013.

[6]陕西省考古研究院,榆林市文物保护研究所.陕西横山县瓦窑渠寨山遗址发掘简报[J].考古与文物,2009(5).

[7]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体广电局.陕西神木县石峁遗址韩家圪旦地点发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[8]陕西省考古研究院.陕西佳县石摞摞山遗址龙山遗存发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[9]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,榆阳区文管办.陕西榆林寨峁梁龙山遗址发掘获重要收获[N].中国文物报,2015-11-6(008).

[10]陕西省考古研究所.陕西吴堡后寨子峁新石器时代遗址[C]// 2004中国重要考古发现.北京:文物出版社,2005.

[11]西北大学文化遗产与考古学研究中心,陕西省考古研究所编著.旬邑下魏洛[M].北京:科学出版社,2006.

[12]a.中国社会科学院考古研究所编著.武功发掘报告[M].北京:文物出版社,1988.b.梁星彭,李淼.陕西武功赵家来院落居址初步复原[J].考古,1991(3).

[13]西北大学历史系考古专业82级实习队.宝鸡石嘴头东区发掘报告[J].考古学报,1987(2).

[14]西北大学文博学院考古专业.扶风案板遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2000.

[15]中国社会科学院考古研究所陕西工作队.山西石楼岔沟原始文化遗存[J].考古学报,1985(2).

[16]晋中考古队.山西太谷白燕遗址第一地点发掘简报[J].文物,1989(3).

[17]中国社会科学院考古研究所,山西省临汾市文物局.襄汾陶寺[M].北京:文物出版社,2015.

[18]a.山西大学历史文化学院考古系,山西省考古研究所,忻州市文物管理处.山西河曲县坪头遗址新石器时代房址发掘简报[J].考古,2014(10).b.张登毅.河曲坪头遗址F1的试复原[J].文物世界,2012(2).

[19]王晓毅.山西岢岚县乔家湾龙山文化晚期遗址[J].考古,2011(9).

[20]a.中国社会科学院考古研究所泾渭工作队.陇东镇原常山遗址发掘简报[J].考古,1981(3).b.张孝光.陇东镇原常山遗址14号房子的复原[J].考古,1983(5).

[21]内蒙古文物考古研究所.岱海考古(一)—老虎山文化遗址发掘报告集[M].北京:科学出版社,2000.

[22]宁夏文物考古研究所,中国历史博物馆考古部.宁夏菜园[M].北京:科学出版社,2003.

[23]中国社会科学院考古研究所甘青工作队,青海省文物考古研究所.青海民和县喇家遗址2000年发掘简报[J].考古,2002(12).

[24]唐博豪.河套地区史前时代靠崖式窑洞初步研究[J].文物春秋,2016(5,6).

[25]中国社会科学院考古研究所甘青工作队,青海省文物考古研究所.青海民和县喇家遗址2000年发掘简报[J].考古,2002(12).

[26]宁夏文物考古研究所,中国历史博物馆考古部.宁夏菜园[M].北京:科学出版社,2003.

[27]陕西省考古研究院,榆林市文物保护研究所.陕西横山县瓦窑渠寨山遗址发掘简报[J].考古与文物,2009(5).

[28]钱耀鹏.关于喇家遗址的灾难遗址和广场建筑[J].考古,2007(5).

[29]高升,孙周勇,邵晶,卫雪.陕西榆林寨峁梁遗址浮选结果及分析[J].农业考古,2016(3).