堆积体边坡突变失稳特性的离散元模拟分析

2018-07-04汪儒鸿周海清彭国园

汪儒鸿,周海清,彭国园

(1.陆军勤务学院 军事设施系, 重庆 401331; 2.西北核技术研究所, 西安 710024)

我国是一个地质灾害发生较为频繁的国家,据我国地质灾害特点与规律的统计,我国的滑坡与泥石流灾害 70%以上与堆积体边坡的变形破坏直接或间接有关,政府和社会为治理这些地质灾害投入了大量的工程经费。在边坡的破坏型式中,以花岗岩残积土边坡为代表的部分堆积体边坡破坏作用特别巨大,它发生和进行非常迅速,破坏前没有明显变形迹象,缺乏灾变预兆。为突出这类破坏与普通滑坡的区别,可将其称之为边坡的突变失稳。2010年9月1日在云南省保山市隆阳区瓦马乡河东村发生了一起土质滑坡,该起灾害发生突然,灾前没有明显的变形迹象,因此坡下的村民没有引起警觉。滑坡启动后下滑快速,解体严重,破坏力巨大,导致48人的死亡和失踪。

类似的滑坡并不鲜见,如2011年广西全州县洛江村发生的滑坡,2013年1月11日云南省镇雄县发生的滑坡等等,都具有突发、快速、解体严重的特点。而在目前的灾害防治体系中对边坡的突变失稳破坏尚无明确定义,更没有统一的失稳评判标准。与之相近的灾害诸如红色问题土中的崩岗[1]、滑坡现象以及黄土边坡中常见的滑塌[2]现象均带有突变失稳的部分特征,但又不能同一而论。例如花岗岩残积土边坡的路堑边坡就常见沿软弱结构面的多滑面破坏,兼具灾前位移变形较小,解体严重的破坏特征。目前与边坡突变失稳相关的研究以花岗岩残积土边坡及黄土边坡的研究为主:林威[3]通过对花岗岩残积土微观结构及工程特性的研究,得出的结论为土体结构性的存在增强了土体抵抗外荷载破坏的能力,但一旦结构受到破坏边坡稳定性就会急剧下降;刘邦安[4]通过对人工制备结构性土进行室内边坡实验发现,结构性土边坡的静力破坏具有均匀变形不明显,表现出一定脆性破坏的特征;文献[5-7]对黄土边坡稳定性的研究同样反映出结构性的存在使得黄土边坡在失稳过程中表现出突发性的特点,给该类边坡灾害的合理预防带来了较大困难。然而,以上研究均没能完整定义出堆积体边坡的突变失稳特性,更无法对其特殊破坏现象加以量化分析。为提高对这类边坡灾害的认识,掌握其失稳发育的内在机理及规律,利用Pfc2D颗粒离散元软件对堆积体边坡的突变失稳特性进行了数值模拟,结合边坡破坏过程中土颗粒黏结强度的变化以及对坡体孔隙率的监测,量化分析堆积体边坡的突变失稳特点,多角度将其与普通滑坡进行了区分,重点讨论了灾害成因及工程防范办法。

1 堆积体边坡突变失稳特性的二维离散元模拟

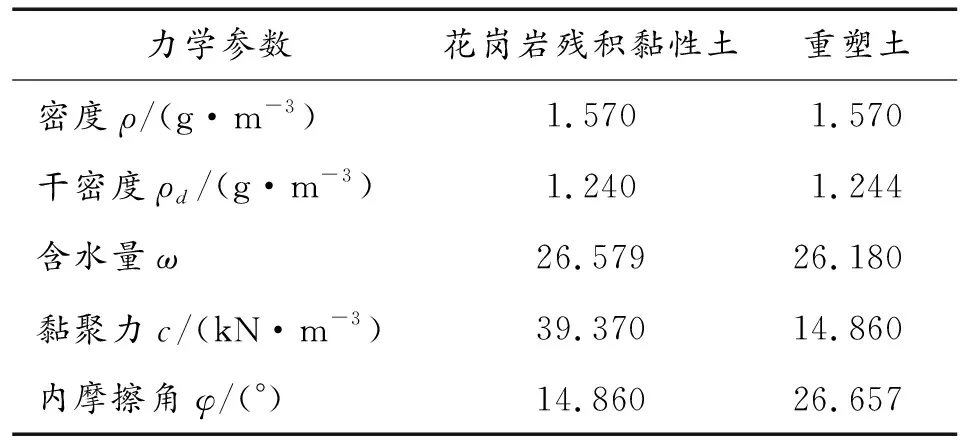

周健[8]张小雪[9]等人利用颗粒离散元软件对各类土质边坡稳定性的研究指出:土性对边坡的破坏型式有很大的影响。随着颗粒黏性的增大,边坡破坏类型从塑性破坏向脆性破坏过渡。而相关花岗岩残积土力学特性的研究[3]也表明其天然原状土具有较强的结构性强度,如表1所示。

表1 花岗岩残积土基本物理力学参数

结合以上研究来看,选用接触黏接模型[10]作为数值模拟过程中土颗粒的微观接触模型最有可能模拟出边坡的突变失稳现象。因此,将颗粒之间具有一定黏接强度的边坡模型称为实验组模型。同时,为突出边坡突变失稳与普通滑坡在位移变形、裂隙发育等特征上的区别,另设置一组对照组模型。对照组模型在实验组模型的基础上,仅改变土体的黏接强度使之为零,其余土性参数均与实验组模型相同,目的在于模拟无粘性砂土边坡的滑坡失稳现象[10]。

1.1 算例说明

1.1.1 模型尺寸及相关参数选择

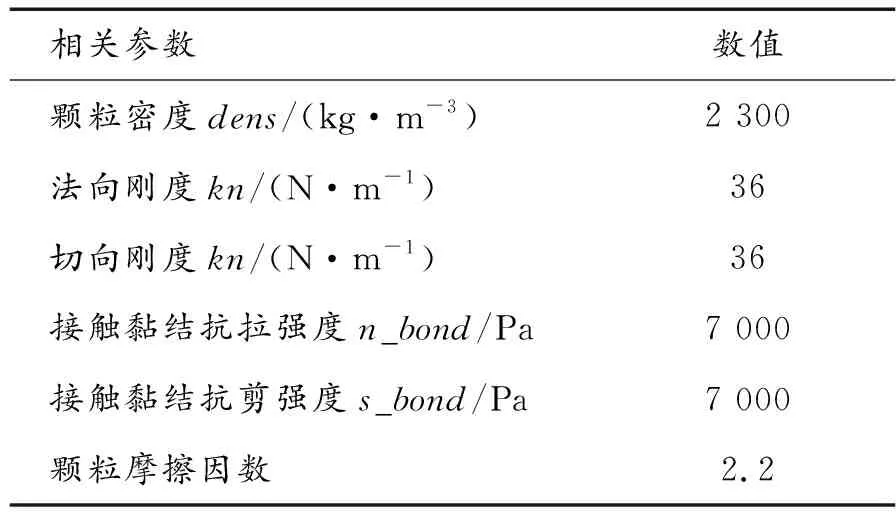

以某处花岗岩残积土边坡作为参考对象,搭建PFC2D计算模型如图1所示:边坡垂直高程为15 m,坡角约为63°。为方便观察边坡的变形及破坏,每隔一定距离给粒子上色,选取坡脚B点及坡顶A点两处特征点。由于当前还没有统一的方法确定离散元颗粒细观参数与宏观属性的定量对应关系,应用最多的是通过双轴压缩试验和巴西盘拉伸试验不断调整微观参数与宏观特性,最终匹配得到合理的细观参数[11-12]。该过程相对复杂,且相关研究较多,不作为本文研究重点,仅列出本文实验组模型的颗粒微观参数如表2所示。

1.1.2 边坡破坏方式

本次数值模拟的目的在于模拟堆积体边坡的突变失稳特性并将其与普通滑坡进行对比,不需要对边坡稳定性加以详细分析,只需要观察到具有代表性的边坡破坏特征即可。因此,对以上两组边坡均在原始模型的基础上解除A、B两点位置所在的三处边界限制以模拟人工开挖对边坡造成的影响,再采用重力增加法使其失稳,直至边坡出现明显的破坏特征。

表2 实验组边坡颗粒微观参数

1.2 边坡破坏特征对比

图2所示为两组边坡失稳初期对比图,图2(a)为实验组边坡,图2(b)为对照组边坡。可以发现:对照组边坡在失稳初期位移变形较大,坡脚及坡顶都有明显的土体滑动;实验组边坡虽然整体位移变形较小,但边坡内部出现了巨大裂隙;图3所示,为两组边坡失稳中期对比图,图3(a)为实验组边坡,图3(b)为对照组边坡。实验组边坡在破坏过程中伴随着坡顶裂隙不断发育及大量土体崩塌,坡脚处也产生较大后缘张拉裂隙。边坡破坏过程更加类似于逐级倾覆式的岩坡崩塌,有明显的脆性破坏特征,基本观察不到单一完整的滑面,说明边坡破坏并不是以滑动为主。相比之下,对照组边坡整体位移变形更大,除坡顶出现较小的张拉裂缝以外,整个坡体基本无较大裂隙产生,边坡土体呈现出更加明显的塑性流动特征。

1.3 特征点粒子位移对比

边坡失稳过程中坡脚及坡顶位置往往最先出现位移变形。结合之前两组边坡的失稳模拟效果,对各自模型边界释放之后坡顶特征点A点的Y坐标及坡脚特征点B点的X坐标进行实时监测,并生成坐标-时步图以观察边坡的位移变形规律。需要说明的是:数值模拟的计算时步并不对应真实时间,但可以反映时间的线性变化,所以可以用来分析边坡破坏随时间的发展情况。两组边坡特征点坐标监测情况如图4、图5所示。

从坡顶特征点A点的Y轴坐标来看:实验组边坡失稳初期A点粒子在Y方向的位移较小,但自15 000时步之后,该点在竖直方向的坐标迅速下降,说明坡体存在小变形到大变形的突变。从坐标下降的斜率来看,其失稳后的变形速度比对照组边坡更快;对照组边坡由于边界条件解除,在应力释放的瞬间边坡同样即刻失稳,但失稳后坡顶一直保持着相对稳定的变形速度。

从坡脚特征点B点的X轴坐标来看:实验组边坡B点的X坐标在一个区间内不断振荡,说明边坡失稳并没有导致坡脚粒子发生无限位移,结合图3(a)的破坏示意图,很有可能坡脚发生了局部崩塌使得该位置的粒子呈复杂的位移状态,导致坐标反复振荡,而不是单纯向前运动;相比之下,对照组边坡的坡脚粒子具有明显无限位移的特点,说明整个坡体呈现塑性流动状态,后面的粒子推动前面的粒子不断向前运动。

1.4 结果分析

结合实际经验来看,对照组边坡的破坏模式使坡体在彻底破坏前容易积累位移变形,对监测预警有利;而实验组边坡表现出一定的突变失稳特征,灾前位移变形较小,边坡彻底失稳发生比较突然,不易提前防范,容易造成巨大破坏。因此,可将堆积体边坡的突变失稳特性定性定义为:边坡突变失稳是一种灾前位移变形较小,边坡彻底失稳破坏前伴随着大量裂隙发育,破坏过程中并非形成单一滑面有严重崩塌解体现象的自然灾害。

2 堆积体边坡突变失稳成因分析

通过PFC2D的可视化技术,在数值模拟过程中可实现对边坡粒子速度、方向、位置等信息的实时监测。结合之前对边坡失稳特征的数值分析,此类灾害最大的特点在于其具有一定的突发性。由于边坡彻底失稳前坡体的位移变形较小,不利于观察,一旦完全失稳就会迅速崩塌解体,造成巨大破坏。因此需要对其破坏规律展开监测量化分析,找出合理的预防手段。

从外在因素来看,导致边坡失稳破坏的原因通常包括人工开挖、降雨入渗等等[13];从边坡内部条件分析,天然裂隙及软弱夹层的存在也是导致边坡失稳的潜在因素[14]。结合数值模拟结果:边坡在突变失稳过程中表现出大量张拉裂隙的产生,裂隙发育与失稳几乎同时。相比之下,正常的滑坡在均质土坡中产生的张拉裂隙相对较少。因此,对观察到边坡裂隙发育最多的区域进行孔隙率的实时检测,监测结果如图6、图7。

从监测结果来看:实验组边坡监测区域的坡体孔隙率同样经历了一个突变,且突变的时间点稍早于坡顶粒子纵坐标的突变点,说明边坡的裂隙发育在边坡彻底失稳变形之前,发生突变失稳的边坡在内外界条件影响下坡体内部会产生大量原生或次生裂隙。相比之下,对照组边坡一直处于孔隙率的稳定变化中,这是因为边界释放后坡体颗粒在失稳过程中微观接触不断被破坏,相互间变得更加松散,并且坡顶不断出现粒子滑落,导致监测区的孔隙率在初期一直稳定变化,没有大的突变,坡体也没有大的裂隙形成。因此,可基本认为堆积体边坡的突变失稳现象与边坡的裂隙发育有关。

3 突变失稳灾害的工程防范办法

本文以均质土坡为主要研究对象的数值模拟结果验证了边坡突变失稳并不仅仅包含滑坡,而是兼具崩塌、解体等现象。一个合理的假设就是:内部裂隙的发育及累积是导致边坡突变失稳的主要原因。对部分土质边坡而言,边坡失稳之后并不会立即形成滑面并沿着滑面下滑,而是在内部累积大量裂隙后才会迅速失稳,表现出突发性。相关研究亦从一定角度验证了该假设的合理性:吴能森等[15]的研究指出花岗岩残积土边坡的因临空面形成、大气作用形成的张拉裂隙容易导致路堑边坡突然失稳;阮林龙等[16]的研究认为花岗岩残积土边坡的原生裂隙及次生裂隙对该类边坡的稳定性起决定作用,而该类边坡通常具有灾前预兆不明显、突发性强的特点。因此对有可能出现突变失稳破坏的堆积体边坡,对坡体裂隙的实时监测以提前预警是有效的防范办法。在工程实践中,对隐患边坡应该采取大范围的地表裂隙筛查,对重点地段如边坡坡顶采取地质雷达探伤以提前获得边坡失稳前内部结构面出现张裂、深部裂隙发育等等信息,做到提前预警,及时防范。

4 结论

结合PFC2D颗粒离散元软件,对堆积体边坡的突变失稳现象进行了数值模拟以及初步的量化分析,得到结论如下:

1) 部分堆积体边坡存在突变失稳特性,在失稳破坏过程中表现为灾前位移变形较小,发展速度较快,并非形成单一滑面而是兼具崩塌解体特点。

2) 堆积体边坡突变失稳灾害的产生与坡体内部的裂隙发育密切相关。由于边坡彻底失稳破坏前会积累产生大量的原生或次生裂隙,因此,对具有突变失稳隐患的堆积体边坡,在外界扰动影响较大的情况下,可通过地质探伤仪等仪器对边坡裂隙进行实时监测,提前预警以起到防范的作用。

[1] 张大林,刘希林.崩岗泥砂流粒度特性及流体类型分析——以广东五华县莲塘岗崩岗为例[J].地球科学进展,2014(7):810-818.

[2] 唐亚明,冯卫,李政国.黄土滑塌研究进展[J].地球科学进展,2015(1):26-36.

[3] 林威.花岗岩残积土结构性与边坡稳定分析[D].福州:福州大学,2014.

[4] 刘邦安.结构性土坡与粘性土坡的动力变形和破坏特性研究[D].北京:清华大学,2008.

[5] 宋朋燃.黄土边坡冲刷破坏特征及数值模拟[D].长春:吉林大学,2013.

[6] 韩佳明.降雨入渗下黄土边坡破坏机理及减灾技术研究[D].西安:西安科技大学,2015.

[7] 言志信,郭斌,张学东,等.黄土边坡动力响应分析[J].防灾减灾工程学报,2012(5):629-635.

[8] 周健,王家全,曾远,等.土坡稳定分析的颗粒流模拟[J].岩土力学,2009(1):86-90.

[9] 张小雪,王滨生,迟玉鹏,等.边坡稳定分析的颗粒流方法研究[J/OL].哈尔滨工程大学学报,2015(5):666-670.

[10] 高井望.PFC边坡模型构建问题研究[D].长春:吉林大学,2014.

[11] 万江.基于PFC2D边坡失稳破坏研究[J].施工技术,2016(S2):92-94.

[12] 王培涛,杨天鸿,于庆磊,等.节理边坡岩体参数获取与PFC~(2D)应用研究[J].采矿与安全工程学报,2013(4):560-565.

[13] 钱伟伟.降雨与人工开挖对青岛某边坡稳定性影响及治理研究[D].青岛:中国海洋大学,2008.

[14] 殷宗泽,袁俊平,韦杰,等.论裂隙对膨胀土边坡稳定的影响[J/OL].岩土工程学报,2012(12):2155-2161.

[15] 吴能森.结构性花岗岩残积土的特性及工程问题研究[D].南京:南京林业大学,2005.

[16] 阮林龙,叶兴军.花岗岩残积土边坡破坏及防护[J].岩土工程界,2009(12):61-64.