基于土地利用的“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动分析*

2018-07-03韩会庆张英佳郜红娟翟晨宇

韩会庆,张英佳,郜红娟,李 琳,翟晨宇,李 陵

(1.贵州理工学院 建筑与城市规划学院,贵州 贵阳 550003;2.贵州师范学院 地理与旅游学院,贵州 贵阳 550018)

0 引 言

工业革命以来,人类活动的增强以及气候的变化使得生态系统的扰动不断增强[1],这导致生态系统的结构和功能发生明显的变化,进而可能引起生态功能下降和生物多样性降低[2]。因此,研究生态系统扰动对生态系统平衡、生态系统恢复和生态功能提高具有重要的意义。

目前,生态系统扰动研究多集中生态系统扰动因子识别及驱动机理、扰动因子对生态系统影响、扰动区生态系统恢复等方面。如杨毅等[3]认为火灾、虫害、氮沉降、干旱和洪水等是陆地生态系统主要自然扰动因子,并分析了自然因子扰动过程与陆地碳收支动态变化的关系。姜明等[4]认为气候、火、工程、围垦、放牧、石油开发等是扰动松嫩平原湿地生态系统的主要因子。郁达威等[5]认为砍伐、火灾、城镇化是扰动森林生态系统的重要因素。陈骥等[6]分析了蚂蚁扰动对青海湖北岸高寒草甸草原群落结构的影响。徐长君等[7]认为湿地污染、湿地水资源利用过度、湿地景观破碎化、噪声和电磁辐射污染等扰动因子导致龙凤湿地鸟的种类明显减少。赵国琴等[8]分析了高原鼠兔扰动对高寒草地植物群落特征的影响。曾旭等[9]以向家坝水电工程为例,分析了大型水利水电工程扰动区植被生态恢复的目标、原则及方法。人类活动引起的土地利用变化是扰动陆地自然生态系统重要因素。李锋瑞等[10]分析了土地覆被变化和管理扰动对地面节肢动物营养类群的影响。C.BANOU等[11]认为城市化、撂荒、造林、毁林等是扰动巴塞罗那大都市区生物多样性重要因素。然而当前研究多关注中小尺度,鲜有从大尺度分析土地利用对生态系统扰动的影响,且更鲜有针对国际经济合作区这一特殊区域的相关研究。

“南方丝绸之路”是一条起于我国四川,经云南进入南亚和东南亚的商业、文化交流通道。随着我国一系列国际合作战略的提出,以孟中印缅、东盟为基础的“南方丝绸之路”经济带正式上升到国家层面。经济带沿线印度、巴基斯坦、阿富汗、泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、缅甸等国家是当前以及未来世界政治、经济大战略格局中的关键区域[12]。随着区域合作的深入,该经济区必将进入快速发展阶段,这将深刻影响该区生态系统,因此,笔者以“南方丝绸之路”经济带为例,分析土地利用对生态系统扰动的影响,以期为该区生态环境保护和可持续发展提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究范围界定

“南方丝绸之路”经济带是“丝绸之路”经济带重要组成部分,但目前缺乏精确范围界定。依据相关文献[13-14],笔者将南方“丝绸之路”经济带界定为中国西南地区的云南省、贵州省、广西壮族自治区、四川省和重庆市、南亚的印度、孟加拉国、巴基斯坦、阿富汗、尼泊尔、不丹、马尔代夫、斯里兰卡以及东南亚菲律宾、缅甸、老挝、泰国、越南、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、文莱、东帝汶共20个国家和地区。

1.2 数据来源及处理

土地利用数据是利用欧洲宇航局(European Space Agency,ESA)气候变化启动计划(Climate Change Initiative,CCI)的1992年和2015年300 m分辨率土地利用数据[15],该数据是基于Envisat卫星ASAR传感器获取的遥感影像解译得到。依据研究区特点,将土地利用类型划分为耕地、有林地、灌木林、草地、建设用地、水域和未利用地共7种。该数据分辨率较高,可满足大尺度相关研究需要。

1.3 研究方法

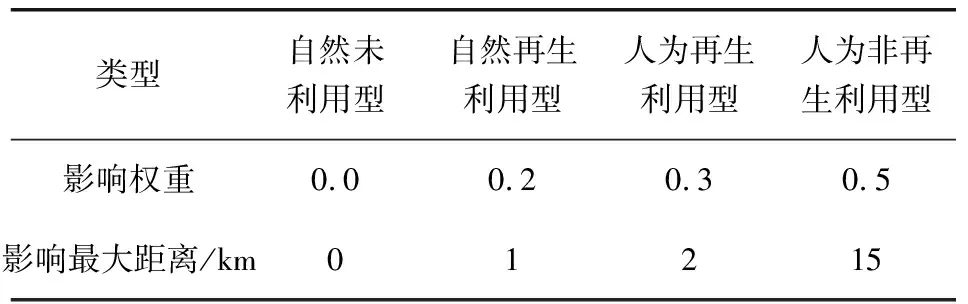

人类活动对不同生态系统的干扰程度存在差异。农田、城镇、农村居民点、工矿等生态系统的人类活动较为突出,进而使得人类活动对其干扰程度较高。同理,人类活动在沙漠、戈壁、林地、草地等生态系统较弱,这使得人类活动对其干扰程度较低。此外,由于不同生态系统人类活动强度存在差异,某一生态系统的人类活动会对周边生态系统产生干扰,进而影响生态系统质量。依据此思路,本研究首先依据刘纪远等[1,16]研究成果将研究区各生态系统归并为自然未利用型(包括未利用地)、自然再生利用型(包括有林地、灌木林、草地和水域)、人为再生利用型(包括耕地)和人为非再生利用型(包括建设用地)。基于人类活动对不同生态系统的干扰程度,依据专家打分,将人类活动对自然未利用型、自然再生利用型、人为再生利用型和人为非再生利用型的干扰强度分别赋值为0、10、50和100。其次,依据人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统的干扰强度差异,利用专家打分法,将自然未利用型、自然再生利用型、人为再生利用型和人为非再生利用型生态系统变化对周边生态系统的影响权重和距离分别进行赋值(表1)。最后,利用各生态系统类型的比例、人类活动对各生态系统类型干扰强度、人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统的影响权重和距离计算区域生态系统扰动指数。具体计算公式为

式中:S为区域生态系统扰动指数;Pi为各生态系统类型比例;Ei为人类活动对各生态系统类型干扰强度分值;Wi为人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统影响权重;d为人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统影响距离;D为人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统影响最大距离。

表1 人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统影响权重和距离Table 1 Affect weight and distance of surrounding ecosystem resulting from human activity

2 结果与分析

2.1 生态系统扰动指数时空变化

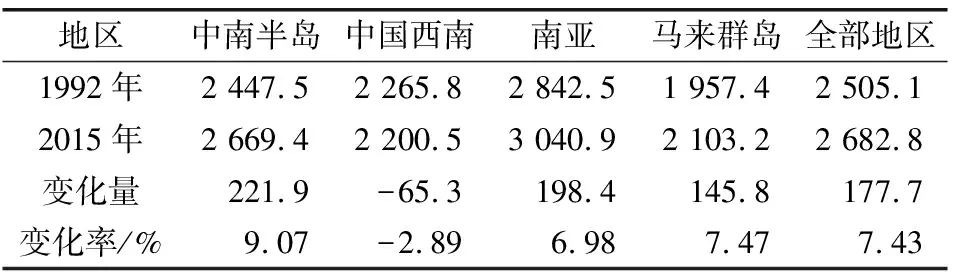

1992—2015年间,“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数呈增加趋势,增长7.43%。从不同区域看,中南半岛、南亚和马来群岛生态系统扰动指数均呈增加趋势,仅有中国西南地区生态系统扰动指数呈下降趋势。从变化量和变化率看,中南半岛、南亚和马来群岛生态系统扰动指数变化较大,中国西南地区变化较小(表2)。

表2 1992—2015年“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数变化Table 2 Ecosystem disturbance index change in economic corridor along Southern Silk Road from 1992 to 2015

1992年和2015年“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数空间异质性突出。马来群岛大部、中南半岛北部以及南亚西北部生态系统扰动指数较低,南亚中南部、中南半岛南部、马来群岛东北部生态系统扰动指数较高(图1)。从国家尺度看,1992年东帝汶、孟加拉国、印度、泰国、新加坡的生态系统扰动指数较高,阿富汗、马尔代夫、不丹和文莱的生态系统扰动指数较低,其他国家生态系统扰动指数居中。2015年孟加拉国、印度、泰国、新加坡的生态系统扰动指数较高,阿富汗、马尔代夫、不丹和文莱的生态系统扰动指数较低,其他国家生态系统扰动指数居中(表3)。

图1 1992和2015年“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数空间格局Fig. 1 Spatial pattern of ecosystem disturbance index in economic corridor along Southern Silk Road in 1992 and 2015

国家1992年2015年国家1992年2015年阿富汗987.01 057.1缅甸2 075.42 238.7巴基斯坦1 959.92 152.1尼泊尔1 688.01 838.3不丹1 008.11 063.9斯里兰卡2 719.12 984.6东帝汶3 087.72 920.8泰国3 359.43 591.1菲律宾2 784.02 614.0文莱1 334.21 260.5柬埔寨2 403.42 814.1新加坡3 327.04 659.4老挝1 509.91 662.9印度3 518.43 746.5马尔代夫1 006.91 057.3印尼1 846.82 005.9马来西亚1 765.61 873.9越南2 486.02 760.8孟加拉国3 939.54 206.6中国西南2 265.82 200.5

24 a间,“南方丝绸之路”经济带大部分地区生态系统扰动指数呈增加趋势,其中,南亚大部、中南半岛南部生态系统扰动指数增加量较大,仅有马来群岛东北部、中国西南地区生态系统扰动指数呈下降趋势;中南半岛东部生态系统扰动指数变化率较大,马来群岛东北部和中国西南地区生态系统扰动指数变化率较小(图2)。从不同国家看,东帝汶、菲律宾、文莱、中国西南地区生态系统扰动指数呈下降趋势,其他国家均呈增加趋势。从变化量看,柬埔寨、孟加拉国、越南、印度、新加坡、斯里兰卡和泰国生态系统扰动指数变化量较大,阿富汗、不丹、马尔代夫、中国西南地区和文莱生态系统扰动指数变化量较小;从变化率看,柬埔寨、老挝、越南和新加坡生态系统扰动指数变化率较大,中国西南地区生态系统扰动指数变化率较小(表4)。

图2 1992—2015年“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数空间变化Fig. 2 Spatial change of ecosystem disturbance index in economic corridor along Southern Silk Road from 1992 to 2015

国家指数变化量指数变化率/%国家指数变化量指数变化率/%阿富汗70.17.10缅甸163.37.87巴基斯坦192.19.80尼泊尔150.38.90不丹55.85.54斯里兰卡265.59.76东帝汶-166.9-5.41泰国231.86.90菲律宾-170.1-6.11文莱-73.7-5.52柬埔寨410.817.09新加坡1 332.440.05老挝152.910.13印度228.16.48马尔代夫50.45.00印尼159.18.62马来西亚108.26.13越南274.811.05孟加拉国267.16.78中国西南-65.3-2.89

2.2 生态系统扰动指数变化驱动因素分析

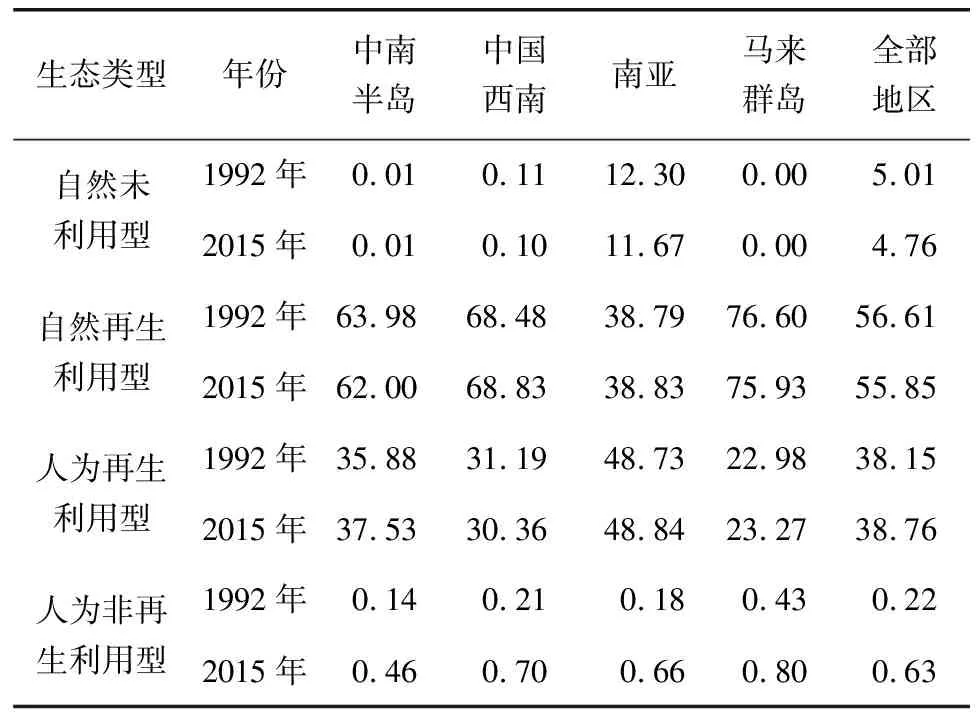

自然未利用型(包括未利用地)和自然再生利用型生态系统(包括有林地、灌木林、草地和水域)对区域生态系统扰动具有负向作用。人为再生利用型(包括耕地)和人为非再生利用型(包括建设用地)生态系统对区域生态系统扰动具有正向作用。由于研究区大部分地区自然未利用型和人为非再生利用型生态系统较少。因此,影响研究区生态系统扰动指数的主要为自然再生利用型和人为再生利用型生态系统。

中南半岛、中国西南地区、马来群岛以自然再生利用型为主,其次为人为再生利用型,而自然未利用型和人为非再生利用型比例很低。南亚地区以人为再生利用型为主,其次为自然再生利用型。由于自然再生利用型生态系统呈现马来群岛>中国西南>中南半岛>南亚,且人为再生利用型生态系统呈现南亚>中南半岛>中国西南>马来群岛。因此,马来群岛生态系统扰动指数较低,中国西南和中南半岛居中,南亚生态系统扰动指数较高(表5)。从国家尺度看,马尔代夫、不丹和文莱的自然再生利用型生态系统较大,导致这些国家生态系统扰动指数较低。值得注意的是,尽管阿富汗自然再生利用型生态系统不大,但其自然未利用型生态系统较大,进而使得该国生态系统扰动指数也较低。同时,东帝汶、孟加拉国、泰国和印度的人为再生利用型生态系统较大,从而使得这些国家生态系统扰动指数较高。但新加坡生态系统扰动指数较高,与该国人为非再生利用型生态系统较大有关(表6)。

表5 1992和2015年“南方丝绸之路”经济带各生态系统类型比例

表6 1992和2015年“南方丝绸之路”经济带各国家的生态系统类型比例

24 a间,中南半岛和马来群岛生态系统扰动指数增加与该地区自然再生利用型生态系统下降及人为再生利用型生态系统增加有关。相反,中国西南地区生态系统扰动指数下降与自然再生利用型生态系统增加和人为再生利用型生态系统下降有关。值得注意的是,尽管南亚地区自然再生利用型生态系统呈小幅增加趋势,但其人为再生利用型生态系统呈增加趋势,进而使得南亚地区生态系统扰动指数也呈增加趋势(表7)。从国家尺度看,东帝汶、菲律宾、文莱和中国西南地区人为再生利用型生态系统呈下降趋势,而自然再生利用型生态系统呈增加趋势,这使得这些地区生态系统扰动指数呈下降趋势。同理,大部分国家生态系统扰动指数增加与人为再生利用型生态系统增加和自然再生利用型生态系统下降密切相关。需要指出的是,新加坡生态系统扰动指数增加与其人为非再生利用型生态系统增加有关(表8)。

表7 1992—2015年“南方丝绸之路”经济带各生态系统比例变化Table 7 Change of each ecosystem types in economic corridor along Southern Silk Road from 1992 to 2015 %

表8 1992—2015年“南方丝绸之路”经济带各国家生态系统比例变化Table 8 Change of each ecosystem types in each country in economic corridor along Southern Silk Road from 1992 to 2015 %

3 结 论

基于土地利用数据,依据人类活动对生态系统干扰强度存在差异特点,构建区域生态系统扰动指数评估模型,进而分析“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数时空变化特征,得出以下结论:

1) 1992—2015年间,“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数增加7.43%。研究区大部分地区生态系统扰动指数呈增加趋势,仅有中国西南、东帝汶、菲律宾、文莱等国家和地区的生态系统扰动指数呈下降趋势。

2) “南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数变化主要与自然再生利用型和人为再生利用型生态系统变化有关。生态系统扰动指数增加区域多与自然再生利用型生态系统下降和人为再生利用型生态系统增加有关。生态系统扰动指数下降区域多与自然再生利用型生态系统增加和人为再生利用型生态系统下降有关。

3) 为应对“南方丝绸之路”经济带生态系统扰动指数不断增加的趋势,首先要保护自然再生利用型生态系统,减少毁林开荒、围湖造田、过度放牧对其的破坏,这在越南、柬埔寨、老挝等国家尤为重要。其次,控制城市扩张,减少新增建设用地对林地和耕地的破坏,从而减少人为非再生利用型生态系统的增加,这在新加坡较为重要。

人类活动对生态系统的影响不仅直接体现在对生态系统的影响,还体现在人类活动影响下某一生态系统变化对周边生态系统的影响程度和距离。笔者不仅考虑了土地利用面积变化对生态系统扰动的影响,还考虑了人类活动影响下生态系统变化对周边生态系统的干扰强度差异,即人类活动对周边生态系统影响距离和权重的差异。此方法已在人类活动对生境质量扰动研究中广泛使用,如美国斯坦福大学创建的InVEST模型生境质量模块。然而,土地管理方式、气候变化、火灾等因素也是扰动生态系统的重要因素,本研究尚未考虑,今后将综合多种因素进行生态系统扰动研究。

参考文献(References):

[1] 赵国松,刘纪远,匡文慧,等.1990—2010年中国土地利用变化对生物多样性保护重点区域的扰动[J].地理学报,2014,69(11):1640-1650.

ZHAO Guosong,LIU Jiyuan,KUANG Wenhui,et al.Disturbance impacts of land use change on biodiversity conservation priority areas across China during 1990—2010[J].ActaGeographicaSinica,2014,69(11):1640-1650.

[2] 魏辅文,聂永刚,苗海霞,等.生物多样性丧失机制研究进展[J].科学通报,2014,59(6):430-437.

WEI Fuwen,NIE Yonggang,MIAO Haixia,et al.Advancements of the researches on biodiversity loss mechanisms[J].ChineseScienceBulletin,2014,59(6):430-437.

[3] 杨毅,陶波.陆地生态系统扰动与碳循环模拟研究进展[J].世界林业研究,2014,27(4):1-5.

YANG Yi,TAO Bo.Review on terrestrial ecosystem disturbances and carbon cycle modeling[J].WorldForestryResearch,2014,27(4):1-5.

[4] 姜明,吕宪国,许林书,等.松嫩平原湿地生态系统扰动因子及其反馈[J].资源科学,2005,27(6):125-131.

JIANG Ming,LU Xianguo,XU Linshu,et al.Perturbation factors and feedback of wetland ecosystem in the Songnen plain[J].ResourcesScience,2005,27(6):125-131.

[5] 郁达威,沈润平,杨辰,等.武宁县森林扰动及驱动因子分析[J].生态与农村环境学报,2013,29(5):581-586.

YU Dawei,SHEN Runping,YANG Chen,et al.Analysis of forest disturbance and its driving factors in Wuning county[J].JournalofEcologyandRuralEnvironment,2013,29(5):581-586.

[6] 陈骥,曹军骥,张思毅,等.蚂蚁扰动对青海湖北岸高寒草甸草原群落结构影响[J].地球环境学报,2013,4(5):1461-1469.

CHEN Ji,CAO Junji,ZHANG Siyi,et al.Ants’ hill-building activities on the plant community structure in Alpine meadow grassland in the northern Qinghai Lake,China[J].JournalofEarthEnvironment,2013,4(5):1461-1469.

[7] 徐长君,秦姝冕,殷亚杰,等.扰动因子对龙凤湿地鸟类影响的研究[J].中国农学通报,2013,29(26):190-194.

XU Changjun,QIN Shumian,YIN Yajie,et al.The research of effects of disturbance factors on birds in longfeng wetland[J].ChineseAgriculturalScienceBulletin,2013,29(26):190-194.

[8] 赵国琴,李广泳,马文虎,等.高原鼠兔扰动对高寒草地植物群落特征的影响[J].应用生态学报,2013,24(8):2122-2128.

ZHAO Guoqin,LI Guangyong,MA Wenhu,et al.Impacts of Ochotona pallasi disturbance on alpine grassland community characteristics[J].ChineseJournalofAppliedEcology,2013,24(8):2122-2128.

[9] 曾旭,陈芳清,许文年,等.大型水利水电工程扰动区植被的生态恢复-以向家坝水电工程为例[J].长江流域资源与环境,2009,18(11):1074-1079.

ZENG Xu,CHEN Fangqing,XU Wennian,et al.Vegetation restoration in disturbance area of large hydropower project-a case study of Xiangjiaba Hydropower project[J].ResourcesandEnvironmentintheYangtzeBasin,2009,18(11):1074-1079.

[10] 李锋瑞,刘继亮,化伟,等.地面节肢动物营养类群对土地覆被变化和管理扰动的响应[J].生态学报,2011,31(15):4169-4181.

LI Fengrui,LIU Jiliang,HUA Wei,et al.Trophic group responses of ground arthropods to land-cover change and management disturbance[J].ActaEcologicaSinica,2011,31(15):4169-4181.

[12] 宋志辉,马春燕.四川在 “南方丝绸之路经济带”建设中的地位和作用[J].南亚研究季刊,2014,156(1):80-84.

SONG Zhihui,MA Chunyan.Role projection of Sichuan province in building the southern silk road economic belt[J].SouthAsianStudiesQuarterly,2014,156(1):80-84.

[13] 陆韧,余华.南方陆上丝绸之路与海上丝绸之路互联互通的历史进程[J].云南大学学报 (社会科学版),2017,16(2):71-81.

LU Ren,YU Hua.A historical study of the connection between the Southern Silk Road and the Maritime Silk Road[J].JournalofYunnanUniversity(SocialSciencesEdition),2017,16(2):71-81.

[14] 林文勋.“一带一路” 战略与南方丝绸之路经济大走廊构想[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2016,48(2):1-6.

LIN Wenxun.The belt and road initiative and the concept of the economic corridor along the southern silk road[J].JournalofYunnanNormalUniversity(PhilosophyandSocialSciencesEdition),2017,16(2):71-81.

[15] 韩会庆,蔡广鹏,郜红娟,等.基于生态敏感性和人类活动扰动强度的乌江源区生态补偿空间配置研究[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2017,35(4):17-22.

HAN Huiqing,CAI Guangpeng,GAO Hongjuan,et al.Spatial allocation of ecological compensation based on ecological sensitivity and human activity disturbance intensity in source region of Wujiang[J].JournalofGuizhouNormalUniversity(NaturalSciences),2017,35(4):17-22.

[16] 刘纪远.西藏自治区土地利用[M].北京:科学出版社,1992.

LIU Jiyuan.LandUseintheTibetAutonomousRegion[M].Beijing::Science Press,1992.