低渗透油藏径向钻孔技术极限井距及应用

2018-07-02崔传智吴忠维郝永卯黄迎松

崔传智,吴忠维,郝永卯,杨 勇,黄迎松

(1.中国石油大学(华东),山东 青岛 266580;2.中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257015)

0 引 言

低渗透油藏、致密油藏长期利用弹性能量开发,导致油藏能量亏损,需要补充油藏能量维持开发,地层注水是目前发展较为成熟的能量补充手段[1-7]。由于前期数据资料的不完全性,在油水井井网部署完成后,易出现油水井连通性差,不能进行有效驱替[8-13],能量补充效果差,其原因为:在已有的井网中,油水井井距大于技术极限井距。径向钻孔技术能有效增加技术极限井距[14-16],实现油水井的有效驱替。以低渗透油藏为例,在调研径向钻孔[14-19]与技术极限井距[20-24]研究的基础上,发现关于径向钻孔工艺技术、现场应用及数值模拟研究较多,而径向钻孔技术极限井距研究较少。基于渗流理论与油藏工程方法,推导了低渗透油藏技术极限井距计算公式,分析了技术极限井距影响因素,并将其运用于指导胜利油田某低渗透油藏的径向钻孔设计中。该成果对低渗透油藏的径向钻孔设计具有一定的指导意义。

1 低渗透油藏直井径向钻孔的技术极限井距计算方法

1.1 油井径向钻孔时的压力梯度分布公式

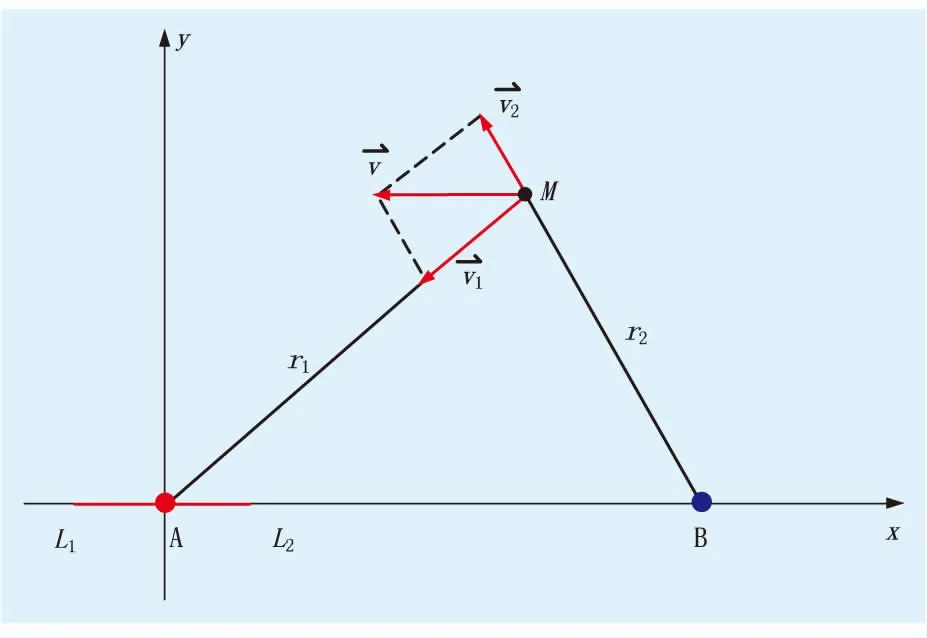

图1径向钻孔示意图

1.1.1 生产井A在M点处引起的渗流速度矢量

径向孔上第i个点汇的坐标为(x1,i,0),用第i小段的中心坐标表示,

(1)

式中:x1,i为第i个点的横坐标,m,i=1、2、3、…、2n;L为径向钻孔长,m。

径向孔上第i个点汇在M点处引起的速度v1,i为:

(2)

式中:v1,i为第i个点汇在M点处引起的速度,m/d;Q为注水量或者油井的产液量,m3/d;h为储层厚度,m;r1,i为第i个点汇与M点之间的距离,m;渗流速度v1,i的方向为M点与第i个点汇的连线方向,并指向第i个点汇。

图2渗流速度矢量合成

(3)

应用同位角相等、三角变换及余弦定理,可得在地层中只有1口径向钻孔油井时的M点处产生的渗流速度:

(4)

(5)

1.1.2 直井径向钻孔时的压力梯度分布公式

依据渗流速度定义,可得注水井B在M点处引起的渗流速度,其速度方向由水井井筒指向M点:

(6)

式中:v2为注水井B在M点处引起的渗流速度,m/d;r2为水井井筒与M点之间的距离,m。

对式(5)、(6)进行矢量叠加(图1),可获得一注一采生产条件下油井径向钻孔后M点处产生的渗流速度:

(7)

式中:v为一注一采生产条件下,油井径向钻孔后M点处产生的渗流速度,m/d;R为注采井距,m。

根据达西定律,渗流速度v的方向为该点最大压力梯度矢量方向:

(8)

式中:dp为注采压差,MPa;μo为油黏度,mPa·s;K为油藏绝对渗透率,10-3μm2;α为单位换算系数,此处取值0.0864。

将式(7)代入式(8),可得压力梯度分布公式:

(9)

1.2 低渗透油藏径向钻孔的技术极限井距计算方法

技术极限井距为使油水井主流线流体流动的最小井距。在等产量一源一汇渗流场中,主流线上的渗流速度最大;当最大的渗流速度等于0时,所对应的井距为技术极限井距[25]。因此,研究M点在主流线上的情况,即R>x>0,y=0,将此限制条件代入式(9),可得到径向钻孔后主流线上压力梯度的计算公式:

(10)

引入等效井径rwe,将径向钻孔井等效为半径为rwe的直井,再由直井等产量一源一汇产量公式可得径向钻孔油井产量公式:

(11)

将式(11)代入式(10)中,得考虑启动压力梯度的一注一采模型中主流线上的压力梯度函数:

(12)

主流线上最小的压力梯度等于启动压力梯度时,油藏中的流体沿着主流线流向油井,此时对应的井距为技术极限井距,故可得技术极限井距隐式计算公式为:

Min[F(x)]=G

(13)

2 技术极限井距的影响因素分析

已知胜利油田某低渗透油藏的物性参数,油藏厚度为4 m,渗透率为30.4×10-3μm2,地层原油黏度为3.2 mPa·s,注采压差为12.8 MPa,油水井距为350 m。依据该油藏的启动压力梯度与原油黏度的数据拟合得到启动压力梯度系数a=0.154 8、b=1.395,从而获得启动压力梯度。基于以上数据,运用式(13)分析了原油黏度、渗透率、径向孔长等因素对技术极限井距的影响。

2.1 原油黏度的影响

油藏物性参数不变,仅改变原油黏度与注采压差,得到不同注采压差下技术极限井距与原油黏度的关系曲线(图3)。由图3可知,在同一压差下,随着原油黏度的增大,径向钻孔的技术极限井距减小,技术极限井距的减小趋势变缓。这是由于原油黏度变大,渗流阻力变大,低渗透油藏启动压力梯度也变大,有效驱动能量减少,故需要小井距才能保证流体流动。原油黏度相同时,注采压差越大,技术极限井距越大。

图3不同注采压差下技术极限井距与原油黏度的关系曲线

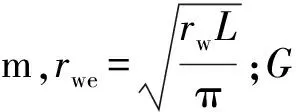

2.2 渗透率的影响

计算得到不同注采压差下技术极限井距与油藏渗透率的关系曲线(图4)。由图4可知,同一压差下,随着渗透率的增大,径向钻孔技术极限井距增大。因渗透率越大,流体阻力越小,启动压力梯度变小,有效驱动能力变大,故大井距情况下也能保证流体流动。

图4不同注采压差下技术极限井距与渗透率的关系曲线

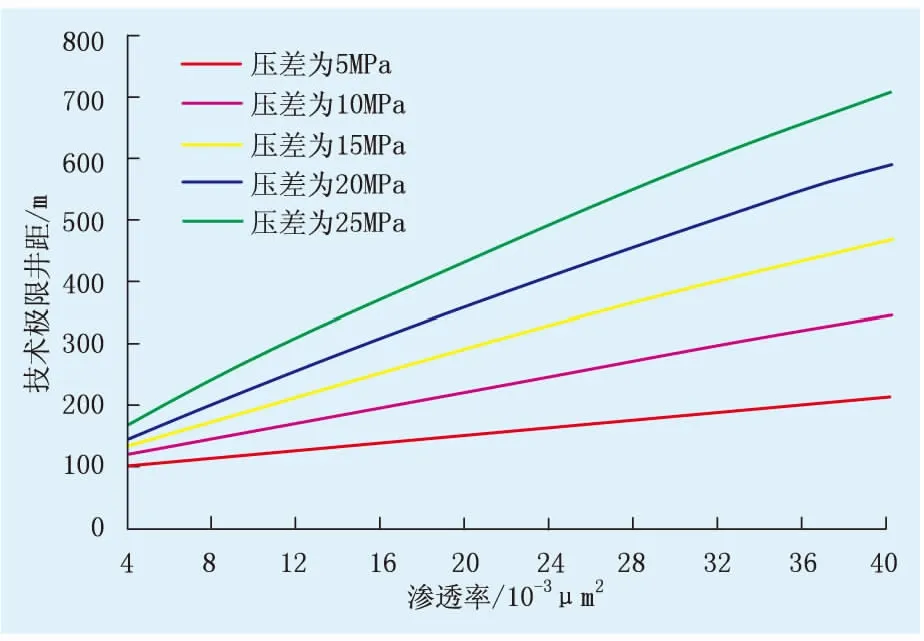

2.3 径向孔长的影响

不同注采压差下,技术极限井距与径向钻孔长度的关系曲线见图5。与不实施径向钻孔(径向孔长为0 m)相比,径向钻孔可以明显增加技术极限井距;随钻孔长度的增加,技术极限井距增大。钻孔长度越大,相同位置的地层压力梯度增大,克服启动压力梯度越容易,越易实现流体流动。

图5不同注采压差下技术极限井距与径向孔长的关系曲线

3 现场应用

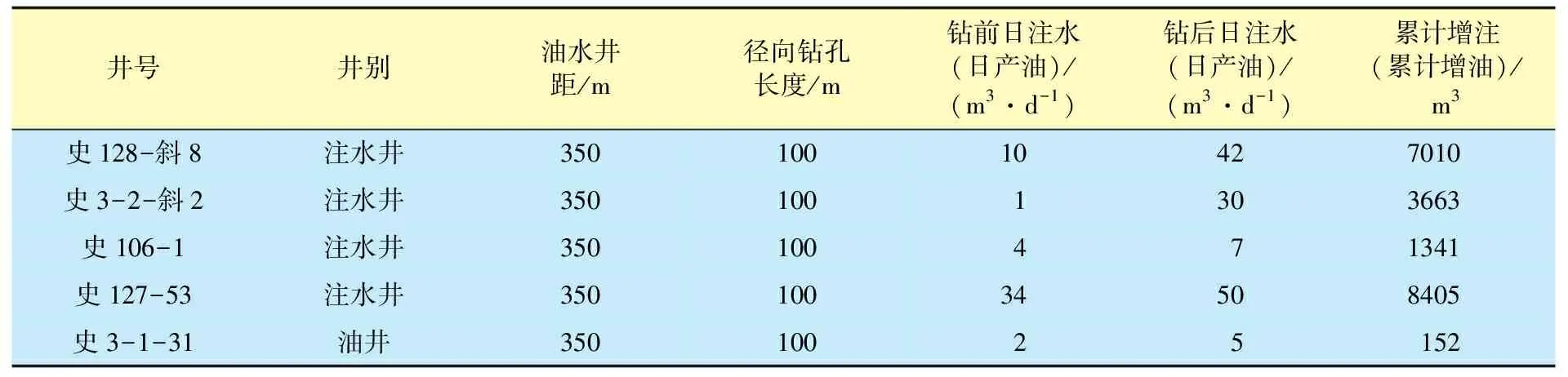

基于胜利油田某低渗透油藏的物性参数,运用式(12)计算极限井距与径向孔长的关系。计算中发现,低渗透油藏注采压差为12.8 MPa、井距为350 m时,径向孔长为85 m以上才能实现有效驱替。运用该成果指导矿场径向钻孔设计,取得较好的开发效果(表1)。

由表1可知,油水井实施径向钻孔后,油(水)井采油(注水)能力明显提高。油井径向钻孔后的采油能力提高为原来的2.50倍,注水井注水能力提高为原来的1.75~30.00倍,验证了技术极限井距计算公式的正确性。

表1 径向钻孔井的开发效果

4 结 论

(1) 运用渗流理论与油藏工程方法,推导了低渗透油藏径向钻孔井的技术极限井距隐式计算式,并通过矿场应用验证了技术极限井距的正确性。该技术极限井距公式的计算结果可用于指导矿场径向钻孔设计。

(2) 径向钻孔可以明显增加技术极限井距,且随着径向孔长的增加,技术极限井距增大;原油黏度越大,径向钻孔的技术极限井距越小;渗透率越大,技术极限井距越大;注采压差越大,径向钻孔的技术极限井距越大。

(3) 胜利油田某低渗透油藏注采压差为12.8 MPa、井距为350 m时,径向孔长为85 m以上才能实现有效驱替;将该结果指导现场开发,取得了较好的效果,油井径向钻孔后的采油能力提高为原来的2.50倍,水井注水能力提高为原来的1.75~30.00倍。

[1] 郭粉转,刘滨,荆冠军,等.水平缝发育低─超低渗透油藏注水开发特征[J].特种油气藏,2018,25(1):1-5.

[2] 苑登御,侯吉瑞,宋兆杰,等.塔河油田缝洞型碳酸盐岩油藏注水方式优选及注气提高采收率实验[J].东北石油大学学报,2015,39(6):102-110.

[3] 李晓辉.致密油注水吞吐采油技术在吐哈油田的探索[J].特种油气藏,2015,22(4):144-146.

[4] 于镝,霍凤财,张雯,等.多注多采条件下水驱油藏区域影响估计方法[J].东北石油大学学报,2015,39(2):102-107.

[5] 吕建荣,谭锋奇,许长福,等.克拉玛依砾岩油藏储层分类特征及水驱油规律[J].东北石油大学学报,2015,39(4):21-30.

[6] 吕栋梁,徐伟,唐海,等.特低渗透油藏水平井井网极限注采井距的确定[J].断块油气田,2016,23(5):634-637.

[7] 郭粉转,刘滨,荆冠军,等.水平缝发育低—超低渗透油藏注水开发特征[J].特种油气藏,2018,25(1):108-111.

[8] 张璋,何顺利,刘广峰.低渗透油藏裂缝方向偏转时井网与水力裂缝适配性研究[J].油气地质与采收率,2013,20(3):98-101.

[9] 苏玉亮,王文东,赵广渊,等.体积压裂缝网渗流特征与注水开发适配性研究[J].西南石油大学学报(自然科学版),2015,37(5):106-110.

[10] 何贤科,陈程.低渗透油田建立有效驱替压力系统研究[J].特种油气藏,2006,13(2):56-57.

[11] 周林波,曲海,张俊江,等.菱形反九点井网不等缝长整体压裂设计[J].特种油气藏,2013,20(3):101-103.

[12] 唐亮,殷艳玲,张贵才.注采系统连通性研究[J].石油天然气学报,2008,30(4):134-136.

[13] 张毅,李根生,雄伟,等.高压水射流深穿透射孔增产机理研究[J].石油大学学报(自然科学版),2004,28(2):38-41.

[14] 蒋佳骏.水力径向钻孔治理低产低效井效果分析[J].内蒙古石油化工,2011,21(8):65-66.

[15] 宋考平,刘银凤.低渗透油藏径向钻孔技术增产机理研究[D].大庆:东北石油大学,2012.

[16] 钱国全,储明来,刘子龙,等.水力喷射径向钻孔技术在江苏油田的应用研究[J].复杂油气藏,2012,5(4):62-64.

[17] 赵洪涛.径向多分支钻孔技术在油藏开发中的应用与研究[D].青岛:中国石油大学(华东),2012.

[18] 尹小梅.应用径向钻孔开发低渗稠油油藏技术探讨[J].石油地质与工程,2013,27(5):95-97.

[19] 杨志军,张凯,吴义志,等.断块油藏高部位剩余油径向钻孔参数优化[J].特种油气藏,2018,25(1):1-7.

[20] 郭迎春.低渗透油藏高含水期技术极限井距计算方法[J].油气地质与采收率,2015,22(2):88-92.

[21] 石立华,喻高明,袁芳政,等.海上稠油砂岩油藏启动压力梯度测定方法及应用——以秦皇岛32-6油田为例[J].油气地质与采收率,2014,21(3):82-85.

[22] 焦红岩,董明哲,肖淑明,等.低渗透油田加密调整注采井距适配新方法[J].油气田地面工程,2014,33(10):15-16.

[23] 陈民锋,姜汉桥,郑伟,等.低渗透压敏油藏极限注采井距研究[J].断块油气田,2010,17(5):579-582.

[24] 朱伟.低渗透油田合理井距确定方法研究——以N油田为例[J].石油地质与工程,2016,30(3):123-126.

[25] 张建国,杜殿发,侯建,等.油气层渗流力学[M].第二版.东营:中国石油大学出版社,2010:86-88.