高级汉语水平韩国学习者习得动结构式偏误分析及实证研究

2018-06-28

(辽宁师范大学 国际教育学院,辽宁 大连 116029)

一、引言

本文所指的动结构式即为传统语法的动结式。施春宏[1]98在新的构式观念指导下,明确了构式研究的基本领域,其中包括特定范畴的表达方式,如补语结构等。动结式属于补语结构,据此,本文把它归入构式系统,称为动结构式。动结构式是汉语特殊构式之一,也是外国学生最早接触、频繁使用的构式之一[2],但即使到了高级阶段,我们也常会发现这样的表达:

(1)*他用了5分钟就把课文背了。

(2)*作业完了以后才能出去。

(3)*他晚起床了。

(4)*今天我拿书错了。

例(1)“背”后遗漏补语“完”,例(2)补语“完”前遗漏动词“写”或“做”,例(3)“晚起床”应改为“起床晚”,例(4)应把补语“错”置于动词后宾语前。遗漏必要的补语或者动词、回避动结构式而误用其它成分、错序等都是高级汉语水平学习者习得动结构式存在的问题。由此可见,动结构式是学习者的难点,也是教学的重点。

作为汉语独有且复杂的结构系统,动结构式历来是语言学界关注的焦点。动结式这一术语最早由吕叔湘提出,指的是由主要动词加表示结果的形容词或动词构成的短语[3]。之后的研究主要从以下几个维度展开:吕叔湘、朱德熙(1952)、张志公(1952)、李临定(1980)、范晓(1985)、李小荣(1994)等从句法维度分析了动结构式的结构中心、及物性以及其构成的基本句式。王红旗(1996)、马真、陆俭明(1997)、黄晓琴(2006)等从语义维度解释了动结构式及其宾语的语义类型。刘丹青(1994)、王红旗(1995)从语用维度分析了动结构式的预设和语义焦点。沈家煊(2003)、赵琪(2009)、钟书能(2012、2016)从类型学维度探讨了动结构式的类型学特征。顾鸣镝(2013)、吴为善(2016)从认知维度对动结构式原型的扩展承继作出详尽解析。

动结构式的习得研究主要是针对偏误进行的描写和解释。有基于第二语言学习者的共性研究:佟慧君(1986)、李大忠(1996)归纳了动结构式的主要偏误类型。有基于不同母语背景的研究:包括英语国家学习者(张娜,2006);韩国学习者(车慧);泰国学习者(胡发宣,2008)。

动结构式的习得研究借助本体理论和成果得以推进、深入,基于构式语法理论的汉语习得研究目前主要处于引介阶段[1]100。陆燕萍(2012)以构式语法理论为依托,对英语母语者习得动结构式的偏误原因进行深入分析。朱旻文(2017)通过实验研究发现母语和目的语的构式透明度差异是影响第二语言学习者习得动结构式的主要因素。基于构式的习得研究注重考查学习者语言结构形义关系的发展,以及整体意义和功能学习,成为语法习得研究的新窗口[4]。

尽管学界对动结构式的理论分析和习得研究成果丰硕,但从实证角度聚焦动结构式习得的研究还为数不多[5]。本文诉诸构式理论、第二语言习得理论,归纳高等汉语水平韩国学习者习得动结构式的偏误类型,探讨习得难点和习得顺序。

二、理论背景

(一)认知构式语法

构式语法理论关注以下几个方面的问题:第一,认知构式语法理论秉持“整体大于部分之和”的理念,在对“构件”描写的基础上,注重整体“构式义”的提炼[6]1。第二,构式具有承继性和能产性,基于原型发现、描述、解释构式内部的扩展承继机制。第三,在语境中分析构式的话语功能、语用心理和语境适切度。

(二)第二语言习得理论

其中自然顺序假设认为,学习者在习得语言的过程中可能遵循一定的顺序。无论是儿童还是成人,无论是母语还是第二语言,都是按一定的自然顺序来习得语言结构的,这一过程是可以预测的。

三、汉语动结构式解析及分类

Goldberg(1995)指出动结构式是描写了动态场景中的因果致使关系的构式,在这个场景中,一个实体在动作的影响下发生了状态的改变,动作是结果的发生方式;构式的句法通过论元连接,由构式的语义映射而来[7]258。汉语动结构式除了统一在上述理论框架以外,在本民族独特认知方式和思维模式的影响催生下,还具备其独特性,表现在构式不仅能指派实施自主行为的施事论元、受动作影响发生状态变化的受事论元这两个常规论元,还能在语义上同时兼容动作直接作用于其上的实体[7]259,即对象论元。对象论元和受事论元的分离决定了汉语动结构式结构的特殊性、语义的复杂性和能产性。从形式来看,语块的排列顺序为NP1+VR+NP2,补语置于动词和宾语之间,动宾之间存在间隔。从语义来看,根据距离相似动因,语言构成成分间的距离可以反映所表达的概念成分之间的距离。动词和宾语之间有间隔距离,说明二者的关系并非十分紧密,发生状态改变的受事论元,未必是动作行为的直接对象,动作对受事的影响可能是间接的。从能产性来看,对象和受事的分离,使得受事这个位置的选择性和准入条件相对宽松,凡是处在动作影响辐射范围内发生状态改变的,无论是动作对象、动作施事,还是动作工具、处所等,均能进入受事论元语块。语义层面的“宽松弹性”在句法层面投射的结果,是对语言单位选择的宽泛和多样,这就决定了汉语动结构式具有较高的能产性。

本文立足第二语言教学实际,结合学习者的认知水平,参照钟书能[8]的观点,从施动性的认知角度把动结构式划分为以下三种类型:

第一类,施动构式NP1+VR+NP2。该构式表示施事者通过某种动作行为使受事者产生状态的变化。例如:“小猫打碎了花瓶”变化。“我听懂了你的意思”,施事者“我”做的事情是“听”,产生的结果是“意思懂了”,“听”是“懂了”的原因,并非“懂了”的方式。

第二类,非施动构式NP2+VR。非施动构式的构件中没有出现有意愿的施动者,表达的是受事者的状态变化。例如:“绳子剪断了”“镜子摔碎了”。

第三类,自施构式NP1+VR。该构式表达的是施动者通过某种动作行为使自身产生了某种状态的变化。例如:“我走累了”“他吃腻了”。

四、高级汉语水平韩国学习者习得动结构式常见偏误类型

本文采用测试的方法考察韩国学习者习得动结构式的情况。测试结束后,试卷中出现的动结构式偏误都被一一记录并整理归纳,主要偏误类型涉及回避偏误、语序偏误、冗余偏误。

(一)回避偏误

(5)*他的技术很好,不一会就把自行车修理了。

(6)* 孩子一直在哭闹,最后才睡觉。

(7)*《傅雷家书》让我感受了父亲对儿子的爱。

(8)* 今天我晚来了,老师已经开始上课,真不好意思。

回避是第二语言学习者习得动结构式经常采用的策略。当对该语言项目感到没有把握或表达发生阻碍时,学习者则会采取避难就易的消极措施,使用其他策略达到交际目的,如换一种方式表达、缩减表达内容、硬性套用母语格式等,因而造成使用上的混乱和偏误。根据本次测试的统计,回避偏误包含以下几种类型:用助词“了”取而代之、遗漏补语语块、状中构式的误代。

在单句内部,随着结构成分复杂程度的不同也会对信息有程度不同的凸显[6]153。动结构式和助词“了”同属于传递结果信息的方式,“V+了”结构成分复杂程度低,在一定情境下凸显结果的程度较低;而动结构式的结构成分复杂程度相对较高,对一定情境下的结果给予相对较高程度的凸显。例(5)从对语境的识解来看,需要一个结果来证明“他技术好”,也就是说,结果是本句中需要凸显的信息,因此,应该选择动结构式表达。例(5)应在“修理”后附上结果补语“好”。

从说话人对话语情景的识解来看,如果认为结果信息具有较高信息价值,则应采用一个独立的补语语块加以突出表达,而动词本身并不具备传递结果信息的功能。因此,完整的动结构式既包括使因事件V,也包括使果事件R。有一类补语是由粘着的表示抽象结果义的成分构成的,它们分别和一定数量的动词结合,形成较为固定的格式,这类补语如“见”“到”“着”“成”等。它们不表示实在的意义,而表示动作有了结果或达到了目的[9]32。由于这类结果补语意义较为虚化,学习者容易遗漏。例(6)遗漏补语“着”,例(7)遗漏补语“到”。

韩语没有补语成分,结果义的表达主要采用状语修饰谓语中心这一手段。动结构式对于韩国学习者来说,既陌生,难度也大。在习得过程中,受母语负迁移影响,学习者往往会按照母语的习惯,回避动结构式,采用状中构式来表达结果义。为了避免此类偏误,应使学习者明确汉语状中构式和动结构式的语义、功能差别。构式是人类认知规约性的产物,具有特定义和话语表达功能。状中构式核心语块是动词,状语说明动作的方式、情态。动结构式凸显的是结果,动词表示导致结果的原因。例(8)中,提供的语境是“老师已经开始上课”,凸显的是迟到这一结果,因此应选择动结构式“来晚”。

(二)语序偏误

(9) * 我打扫房间干净了。

(10)* 同屋叫我醒了。

(11)* 他推了老人倒了。

此类偏误集中在“NP1+VR+NP2”构式中,学习者常常会把宾语置于动词后补语前。前文已经对动结构式动词和宾语的关系进行了梳理:受事宾语和动作对象分离,动作行为未必直接施加在受事宾语上,因此动词和宾语的关系相对松散,表现在语言形式上动词和宾语之间有间隔。而规约性的结果与原因的概念距离近,结果蕴涵在原因之中,所以表达这种因果关系的语言形式之间的距离也近[10]。动结构式中动词和补语所表示的事件具有广义的规约性因果关系,动作行为即为事件起因,补语则为事件结果,二者存在着必然的直接的联系,根据象似性原则,结果补语应当紧跟在动词的后面。据此,当宾语和结果补语共现时,补语在前,宾语在后。

(三)冗余偏误

(12)* 我写腻了作业。

(13)* 我走累了路,想休息一会儿。

(14)* 妈妈说烦了道理。

以上例句中的动词虽然都是及物动词,但动词直接作用的对象宾语并不能进入此类构式。动结构式的及物性问题早已引起学界的关注,朱德熙[11]指出,述补结构之为及物的或不及物的跟充任述语的动词及物不及物没有必然的联系。李小荣[9]37、陆俭明、马真[12]、李讷、石毓智[13]发现影响“动结式”带宾语的因素除了音节的数目和句法环境外,最关键的是补语的语义指向:补语语义指向施事主语的动结构式不能带宾语。吴为善[5]70认为受事论元虽然属于动词的论元结构成分,但对于构式来说却是“构式外成分”,在该构式的语义结构中没有被指派相应的“角色”,因此不能进入构式。

构式压制理论能够对这一现象的本质作出解释。在词项进入构式的过程中,如果词项的功能及意义跟构式的原型功能及意义不相吻合,那么构式就会通过调整词项所能凸显的侧面来使构式和词项两相契合[14]。也就是说,动词在进入动结构式框架之后,构式和动词的语义进行互动,构式会支配动词,凸显某些特征,同时隐形某些特征,使其适应构式义,达到构式和动词整合的效果。上述构式中,NP是实施自主行为的生命体,结果补语R表示行为主体通过动作使自身产生生理或心理状态的变化,该类动结构式NP+VR也被称作“自致使义”构式。自致使义构式包含两个结构:使因事件结构和使果事件结构,二者之间的关联是使因事件的施事论元就是使果事件的受事论元,即自致使义构式已给NP指派了“施事者”和“受事者”双重语义角色,构式的论元结构已呈饱和状态。核心动词进入自致使义构式之后,构式启动压制机制,迫使动词隐形原本直接作用的对象论元。因此,例(12)至例(14)中的对象宾语“作业”“路”“道理”属于冗余成分,都应去掉。

五、研究设计和结果

(一)研究设计

假设1:韩国学习者的汉语水平与动结构式的二语习得水平呈现出明晰的因果关系:汉语水平越高,动结构式的习得效果越好。

假设2:高级汉语水平韩国学习者动结构式的习得存在一定顺序。

(二)实验受试

两组受试者均来自辽宁某师范大学。他们分别是20名汉语国际教育硕士研究生、40名汉语言文学专业本科四年级学生,年龄在21岁至27岁之间,均获得了新HSK五级以上证书:30名获得新HSK六级证书,30名获得新HSK五级证书。我们依据成绩把受试者分成新HSK五级组和新HSK六级组,每组30人。

(三)研究工具

动结构式测试卷有三类试题:选择、造句、改错。选择题和改错题考察学习者对动结构式的理解和掌握程度;造句部分考察学习者对构式的认知习得机制。测试卷的题量共30题,与施动构式有关10题,与非施动构式有关10题,与自施构式有关10题.

(四)数据收集和分析

我们采用横向研究法来收集数据。测试在同一时间分组进行,受试者须在45分钟内完成。测试完成后,由SPSS 24.0处理测试结果。数据分析按以下几个步骤进行:首先,用内部一致性的方法检验各可控因素归类是否能达到统计上的要求。经过检测,Alpha值和基于标准化项的Alpha分别达到0.720和0.739,基本符合统计上的要求,测试的数据可以做进一步的统计分析;其次,用独立样本T检验法检测两组受试者之间是否存在显著差异;最后,用单因素方差分析推断受试者动结构式的习得顺序。

(五)研究结果与讨论

1.假设1的结果与讨论

假设1:学习者汉语水平和动结构式习得成正比。为了判断两组受试测试均值是否存在显著差异,我们采用独立样本T检验法分析数据,结果见表1和表2。

表1 两组受试者动结构式测试的基本描述数据

表2 两组受试者动结构式二语习得的独立样本T检验结果

根据表1,六级组的平均分(22.3333)明显高于五级组(15.2)。经过独立样本T检验,两组的得分具有显著性差异(t=-7.488,显著性水平为0.000,小于0.05),反映出两组受试汉语水平的差异。以上数据表明汉语语言水平和动结构式习得之间存在着明晰的因果关系:汉语水平越高,动结构式的习得就越好。

2.假设2的结果与讨论

假设2:学习者习得动结构式存在着一定的顺序。我们采用单因素方差分析法分别得到每组内部习得三类动结构式的基本数据,最后整合数据,在两组之间得出一个整体习得顺序。

首先考察新HSK五级组的习得情况。该组数据首先通过了方差齐性检验(显著性水平为0.0654,大于0.05),接下来考察三类构式的平均值以及有无显著差异。结果见表3、表4。

表3 新HSK五级组三类动结构式的基本描述数据

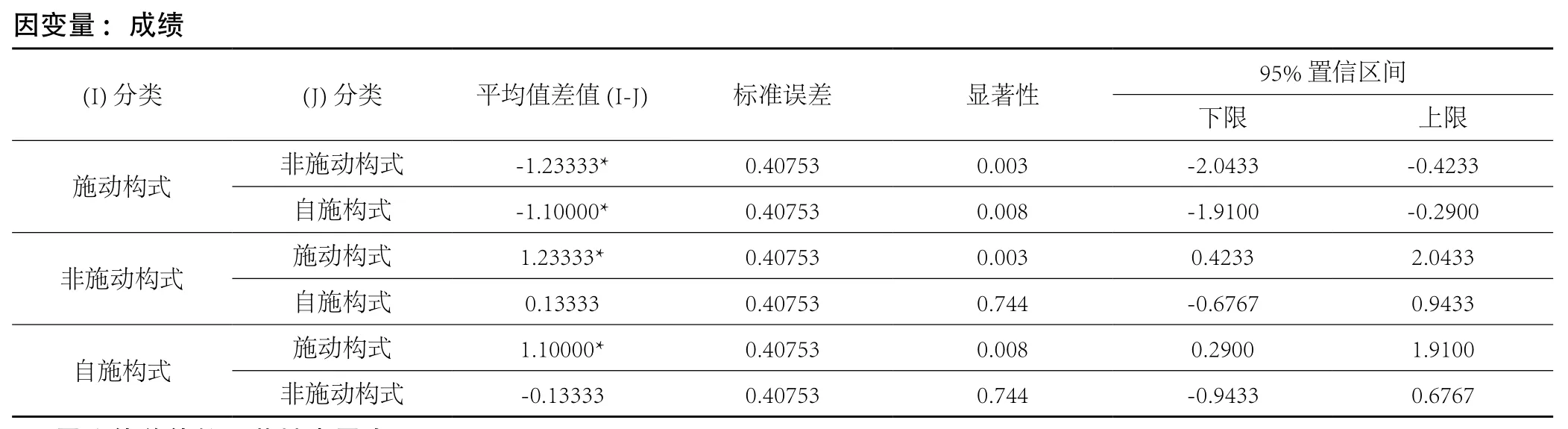

表4 新HSK五级组三类动结构式的多重比较

通过表3可知,非施动构式的平均值为5.6333,排名第一,其次是自施构式5.4333,最后是施动构式4.1333。表4比较三类构式的习得是否存在显著差异:施动构式和非施动构式(显著性水平为0.000,小于0.05)、施动构式和自施构式(显著性水平为0.001,小于0.05)均存在显著差异。非施动构式和自施构式之间的显著性水平为0.581,大于0.05,说明二者没有显著差异。综上,我们推断新HSK五级组动结构式习得顺序大致为(非施动构式,自施构式)—施动构式(通常前面的易于后面的)。

接下来考察新HSK六级组的习得情况。该组数据首先通过了方差齐性检验(显著性水平为0.425,大于0.05),接下来考察三类构式的平均值以及有无显著差异。结果见表5、表6。

表5 新HSK六级组三类动结构式的基本描述数据

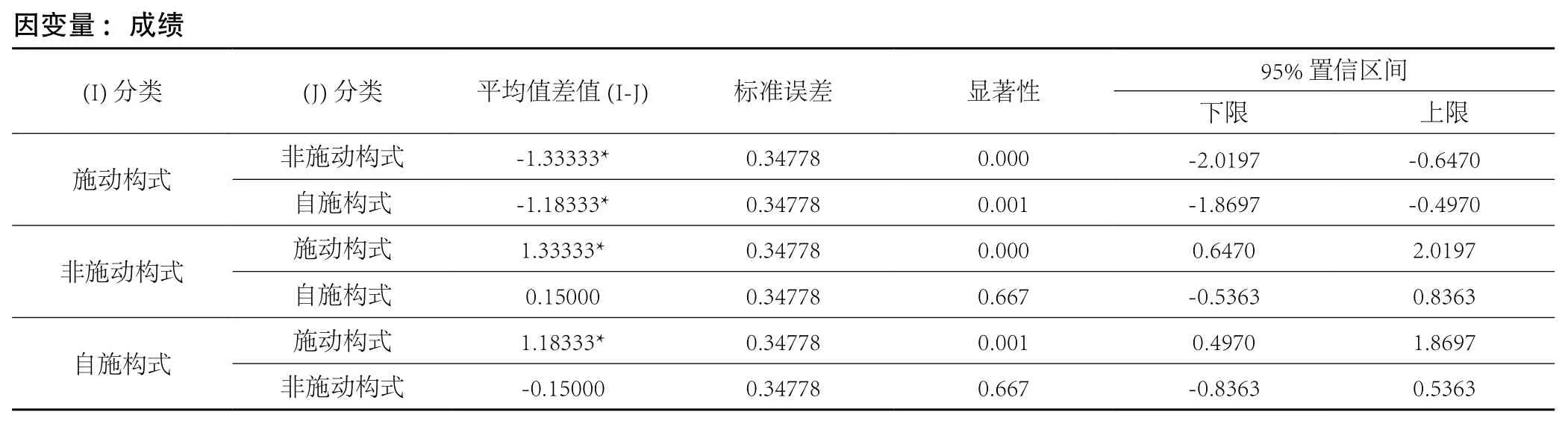

表6 新HSK六级组三类动结构式多重比较

根据表5,非施动构式的平均值为7.9,排名第一,其次是自施构式7.7667,最后是施动构式6.6667。表6是三类构式多重比较的结果:施动构式和非施动构式(显著性水平为0.003,小于0.05)、施动构式和自施构式(显著性水平为0.008,小于0.05)之间的差异具有统计上的显著意义。而非施动构式和自施构式之间的显著性水平为0.744,大于0.05,说明二者没有显著差异。综上,我们推断新HSK六级组动结构式习得顺序大致为(非施动构式,自施构式)—施动构式。

最后,我们继续采用单因素方差分析法,在两组受试之间得到一个整体的习得顺序。两组受试的数据首先通过了方差齐性检验(显著性水平为0.396,大于0.05),接下来考察两组构式习得的平均值以及平均值之间有无显著差异。结果见表7、表8。

表7 两组内三类动结构式的基本描述数据

表8 两组内三类动结构式的多重比较

由表8可知,除了非施动构式和自施构式之间不存在显著差异(显著性水平为0.667,大于0.05)之外,施动构式和非施动构式、施动构式和自施构式之间均存在显著差异。另外,根据表3、表5、表7提供的数据,非施动构式平均值均高于自施构式,说明非施动构式比自施构式容易习得。由此可以推断高级汉语水平韩国学习者习得动结构式的大体顺序为:非施动构式—自施构式—施动构式。

六、结论

本文考察了高级汉语水平韩国学习者动结构式的习得情况,结论如下:汉语语言水平和动结构式的习得存在明晰的因果关系:汉语水平越高,习得动结构式效果越好;韩国学习者动结构式习得大体顺序为非施动构式—自施构式—施动构式。

构式语法给教学和习得带来了新的思路。到了汉语学习的高级阶段,学习者更多关注的是在什么样的语境条件下选择什么样的语言形式最合适。任何构式都是语用驱动的结果,具有特定话语功能,适用于某类特定语境,具备特定的语境切适度。因此,构式教学是高级阶段教学重点之一,也是解决某些教学难题的突破口。学界和教师应将本体、习得和教学充分结合起来,进一步开展面向二语教学的构式研究,完善教学大纲中构式系统的分层体系,选择独特的构式教学模式,着力培养学习者的构式意识,从简到繁、从易到难、从少到多,分层次循序渐进地进行教学[15],实现语言学知识的教学资源化。

[1]施春宏.面向第二语言教学汉语构式研究的基本状况和研究取向[J].语言教学与研究,2011(6).

[2]车慧,李宝贵.韩国学生“有”字句偏误分析及习得研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2016(4).

[3]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[4]朱旻文.基于构式的第二语言学习者汉语动结式习得研究[J].语言教学与研究,2017(4).

[5]吴为善.构式语法与汉语构式[M].上海:学林出版社,2016:4.

[6]顾鸣镝.认知构式语法的理论演绎与应用研究[M].上海:学林出版社,2013:6.

[7]赵琪.英汉动结式的共性与个性[J].外语教学与研究,2009(7).

[8]钟书能,黄瑞芳.汉语动补结构类型学的认知研究[J].外国语,2016(3).

[9]李小荣.对述结式带宾语功能的考察[J].汉语学习,1994(5).

[10]郭继懋,王红旗.粘合补语与组合补语表达差异的认知分析[J].世界汉语教学,2001(2).

[11]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务出版社,2010.

[12]马真,陆俭明.形容词作结果补语情况考察[J].汉语学习,1997(4).

[13]李讷,石毓智.汉语动词拷贝结构的演化过程[J].国外语言学,1997(3).

[14]施春宏.从构式压制看语法和修辞的互动关系[J].当代修辞学,2012(1).

[15]李宝贵,王晓甜.韩国学生习得汉语“有”字句偏误分析及教学对策[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2015(6).