八景文化传承与风景营造方式研究

2018-06-26WangXinLiLiang

■ 王 鑫 Wang Xin 李 亮 Li Liang

中国风景园林文化源远流长,其中八景文化集中体现了中国长期以来形成的独特的风景审美旨趣。八景文化将自然地理、人文艺术以及山水美学等融于一体,反映了一方水土的自然与人文特质,作为中国风景园林文化的一类原型也影响到日本、韩国等亚洲国家。当前,对于八景文化的研究多集中于探讨其起源[1]、文化意义[2]以及遗产价值[3]等方面,对于八景文化的传承和营造方式较少有系统总结。同时,无论是城市还是风景名胜区中的八景文化体系都受到了景观风貌变迁、城市化进程侵蚀、当代审美变异等诸多因素的影响,造成了风景认知和文化身份认同的障碍,如何继承传统风景文化,延续其生命力,仍是目前风景营造需要关注的问题。

1 风景园林文化传承与风景营造的现实困境

风景园林的文化内涵主要体现在其中蕴含的价值观念、审美情趣和思维方式[4]。风景园林文化不能以静态视角和固化思维加以审视和传承,也不能将其中的某些形态作为符号,取代不同时空条件下风景园林文化丰富多样的物质形态[5]。忽视地域特质和风景园林文化传统,盲目选取外部景观模式作为参照系,很容易造成风景园林体系的混乱,如当前很多城市不顾历史文脉和城市用地情况,不加批判地将美国纽约中央公园模式作为城市中心绿地的原型,大规模规划建造城市大型中心绿地,不但阻断了城市干道交通,浪费了建设用地资源,也大大提高了城市绿地维护成本。

当前风景园林营造过程中存在形式大于内涵的规划设计方式,简单借用某个历史时期的影像、同时代的参照物、国外的流行设计元素等作为设计的“描摹”对象,采用拼贴、嫁接、移植等快速生形的设计手法,将典型作为原型不断曲解与解构,错误解读风景原型的内涵。以表象的形态构成掩盖了客体动态发展的内在规律和风景生成的基底条件,形成片段的、失语的、浮夸的、杂糅的物质性景观,造成风景意象的无序和文脉的断裂。

2 原型的内涵与风景园林实践

2.1 原型的心理学释义

原型(Archetype)又称“原始意象”,与集体无意识共同构成了荣格心理学中两个最基本的概念。荣格认为,集体无意识组成了超个性的共同心理基础,普遍存在于每个个体身上,是无意识的深层结构。原型正是集体无意识的内容,是先天固有的直觉形式[6][7]。原型在集体无意识与具体形象之间具有中介作用,是融合思维与情感、理性与感性的特殊结构[8],通过投射才会呈现出确定的形式。可见,在心理学中原型兼具了内容与形式的双重意义。

2.2 原型理论与风景园林实践

荣格的原型理论深刻影响了城市、建筑、风景园林等相关学科的研究与实践,为延续集体记忆并挖掘潜在于集体潜意识中的物质形态提供了心理学研究视角。风景园林学科在景观原型认知与设计方法两个方面对于原型理论做了深入的研究,提出了基于传统核心文化的仙域、净土、礼境与桃源4种典型景观原型意象[9],方法上提出了基于地域原型的再现与转译[10]、基于艺术原型的修饰性表达和抽象性表达等方法[11]。

3 八景原型及其营造方式

3.1 风景园林文化影响下的八景原型

中国理想人居环境中的人工庭园与自然山水都映射了整个族群的集体潜意识,在长期发展过程中形成了若干个理想人居环境模式。从私家园林中的“壶中天地”宇宙模式、皇家苑囿“一池三山”的理想境域、“桃花源”的理想模式到更广域的八景文化景观模式,无不传承中国哲学中“天人合一”的文化基因。

八景文化以潇湘八景为源头,常见于风景名胜地与地方志的记载中。通常以八景、十景、十二景、二十四景等对某一地区典型的风景要素进行诗意提炼而形成的风景集称文化,可分为城市名胜八景与自然山水八景。八景的形成是人类智慧、人文理想与自然相结合的产物,它融合了大量的园林经典、诗词曲赋、民间传说、文人轶事等中国特色文化[12],历经历史变迁,在地域族群的集体潜意识中构成了由各种要素相叠加的风景意象。八景文化形成后逐渐成为风景欣赏与风景营造的参照系,是地域风景文化传承和恢复过程中的重要依据,文化性、地域性和可意象性是八景原型的主要属性。

3.2 以八景为原型的风景营造方式

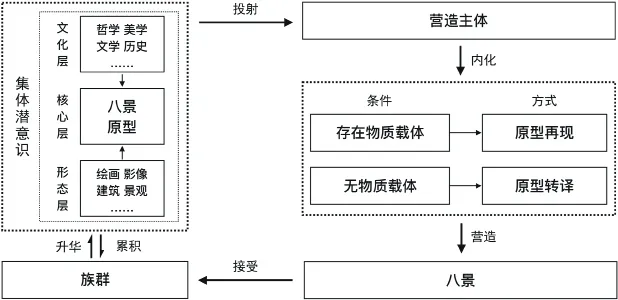

八景原型以模糊的景观意象与抽象的历史文化信息的方式在集体潜意识中不断累积,八景营造需要针对不同的情况选择适合的营造方式。以八景为原型的风景营造主要面临两方面的问题,一是风景物质基底保存较好或有损坏,但不破坏其原真性;二是风景物质载体已消失或无从考证,但尚保留风景文化信息。本文认为针对以上两种情况应分别采用原型再现与原型转译的方式实现八景文化的传承(图1),以下通过城市名胜八景与自然山水八景营造分别进行解读。

3.3 八景原型再现

一般而言,城市名胜八景由于和城市关系密切,加上历代地方志的记载,使图文信息较为完整地保留下来,往往在群众中留下深刻的历史记忆。该类景观的营造,既要保持完整的历史脉络从而完成风景文化的传承,又不能以复制、复原等摹古的方式传递虚假的历史信息。原型再现(representation)是该类八景文化传承与营造较为合适的选择,再现并不是要仿造过去的形式,而是要以拓扑变换,存其意象,消其表象[13]。

城市名胜八景影响最大的当属西湖,其深刻影响了中国城市山水美学。西湖十景起于南宋,祝穆在《方舆胜览》中记有:“平湖秋月、苏堤春晓、断桥残雪、雷峰夕照、南屏晚钟、曲院风荷、花港观鱼、柳浪闻莺、三潭印月、两峰插云”,西湖十景经过历史兴衰不断修复发展至今。雷峰夕照是西湖十景之一,其核心标志雷峰塔于1924年倒塌,致使西湖十景残缺。自此,雷峰夕照的图像只能在西湖图和历史影像的记载中找到,同时,经过文学传说等在人们头脑中形成模糊的原始意象。2002年重修的雷峰新塔设计,参考了南宋李嵩“西湖图”中雷峰塔的形象,隐含了历史特征,但又有所区别,采用新的技术材料赋予新塔更多的现代功能,如文物保护、遗址展示、登高怀古等[14]。从历史性角度再现雷峰夕照的景观意象,完善西湖南线景观结构,恢复了西湖十景的历史格局(图2)。

此外,西湖新十景“湖滨晴雨”是西湖城景交界风景营造的重要地段,经过西湖综合保护工程的建设,湖滨地区以集体营造的方式,通过城市设计、景观设计、建筑设计、交通组织、历史街区保护等手段,不断调整城市形态、协调城景关系,再现了苏东坡名句“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇”的山水意象。“湖滨晴雨”景观是集体潜意识在风景营造群体中的投射,营造出中国人哲学观与心理结构中城景交融的人居环境图景。从西湖十景的传承与营造过程来看,西湖十景的保护与修复是逐渐生成的历时性过程,在原型的基础上不断调整与改造,并通过集体营造的方式形成了新的十景,反映了西湖文化景观的动态演化。

图1 以八景为原型的风景营造图示

图2 雷峰夕照的历史图像及当代风景营造[14] [15]

3.4 八景原型转译

自然山水八景由于分布范围广很难找到确切的历史遗迹,可以采用原型转译(translation)的方式实现历史原型与再造风景的有机联系。转译是一套表义系统以一定规律对另一套表义系统的生成产生影响的过程,其本质是信息传递[16]。八景原型转译主要是在八景原型的基础上创造新的景观物态,实现新系统与原系统的历史对话关系。

辰山曾是上海名胜“九峰三泖”之一,嘉庆府志记载辰山有十景,但由于历史变迁早已湮灭。辰山植物园矿坑花园,通过原型转译将时空压缩,使新辰山十景与原十景产生隐喻性联系,完成了八景文化的当代性诠释。主要景点“丹井灵源”,以倾斜的缸筒和缸筒底部直对的湖面,隐喻了丹井灵源这一风景原型,原始意象通过转译产生出新的空间语言。在矿坑中使用山水画中的皴法,对岩壁石纹进行肌理整理,传递中国山水意境,游线从山水交映中步入山洞,穿过隧道到达东矿坑花园,形成《桃花源记》所示的情景[17]。整个设计通过原型转译,使风景文化与风景实体构成一种共时性事件,并让人产生超越时空的意识。这里的原型不是建构在物象的基础之上,而是对潜意识中集体视角的切换。辰山十景的设计没有牵强的历史符号拼接和景观平面构图的形式附会,设计选择性恢复辰山十景景观,依据历史记载但又不复原重建,是原型转译的典型案例(表1)。

表1 辰山八景及其转译[18][19][20]

4 结语

八景文化研究对于区域风景保护、文化景观活化和城市与风景空间关系等处理方面具有重要的现实意义,对于风景名胜区而言,丰富了大地景观的文化意义。对于城市而言,一方面,能够保护城市中的自然风景与文化景观,实现城景融合的人居环境理想;另一方面,能够延续城市风景文脉,形成独特的城市意象。原型再现对于八景信息相对完整、文化遗留和地理风貌保存较好的地区较为适用;原型转译对于历史文化信息不全、文化物质载体缺失的八景营造较为适用。前者侧重于历时继承,后者侧重于共时创新。在八景景观营造过程中,需要警惕八景文化的庸俗化和功利化,为了拼凑八景而忽视风景体系的整体建构,短时期集中打造八景都是不可取的做法。对于风景营造主体而言,需要有深厚的文化底蕴与独特的风景营造视角,传承中国风景文化的同时创造新的风景原型。延续中国传统风景智慧,提高风景园林创作的文化意识与文化自信,是构建中国特色风景营造体系的方向。

[1]邓颖贤,刘业.“八景”文化起源与发展研究[J].广东园林 ,2012,34(02):11-19.

[2]赵夏.我国的“八景”传统及其文化意义[J].规划师 ,2006(12):89-91.

[3]徐赣丽,朱国佳.八景文化空间与八景诗画的文化遗产价值[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版 ),2012,48(05):74-80.

[4]朱建宁.展现地域自然景观特征的风景园林文化[J].中国园林 ,2011,27(11):1-4.

[5]林箐,王向荣.风景园林与文化[J].中国园林 ,2009,25(09):19-23.

[6](瑞士)荣格著.心理学与文学[M].冯川,苏克,译.北京:三联书店,1987:2-4.

[7](瑞士)卡尔·古斯塔夫·荣格.荣格文集(第五卷):原型与集体无意识[M].徐德林,译.北京:国际文化出版社 ,2011:5-6.

[8]夏秀.荣格“原型”理论内涵再探[J].山东社会科学 ,2000(02):107-108.

[9]陈晨,刘大平.传统山水建筑景观原型意象的空间构形衍化解析[J].建筑学报,2015(S1):162-165.

[10]金云峰,方凌波.基于景观原型的设计方法——探究上海松江方塔园地域原型与历史文化原型设计[J].广东园林 ,2015,37(05):29-31.

[11]金云峰,项淑萍.原型激活历史——风景园林中的历史性空间设计[J].中国园林,2012,28(02):53-57.

[12]耿欣,李雄,章俊华.从中国“八景”看中国园林的文化意识[J].中国园林,2009,25(05):34-39.

[13]常青.论现代建筑学语境中的建成遗产传承方式——基于原型分析的理论与实践[J].中国科学院院刊 ,2017,32(07):667-680.

[14]郭黛姮,李华东.杭州西湖雷峰新塔[J].建筑学报 ,2003(09):50-53+72-74.

[15]陈雅凡.明清时期的雷峰塔图像研究[D].中央美术学院,2013.

[16]卢鹏,周若祁,刘燕辉.以“原型”从事“转译”——解析建筑节能技术影响建筑形态生成的机制[J].建筑学报 ,2007(03):72-74.

[17]朱育帆,孟凡玉.矿坑花园[J].园林,2010(05):28-31.[18]冯纾苨.基于“潜质”的废弃采石场景观重构:辰山植物园西矿坑景区实验性景观设计与研究[D].清华大学,2008.

[19]孟凡玉,朱育帆.“废地”、设计、技术的共语——论上海辰山植物园矿坑花园的设计与营建[J].中国园林 ,2017,33(06):39-47.

[20]朱育帆,姚玉君,孟凡玉,王丹,等.上海辰山植物园矿坑花园贴近山石、水和自然、工业历史[J].城市环境设计 ,2013(05):168-171.