自拟解毒清热汤联合利巴韦林治疗急重型小儿手足口病的临床观察

2018-06-26张体勋王林霞

张体勋 杨 映△ 王林霞

(1.浙江省温州市儿童医院,浙江 温州 325800;2.温州医科大学附属第二医院,浙江 温州325000)

手足口病(HFMD)作为儿科传染性疾病,而能够引发HFMD的病毒种类较多,其中以柯萨奇病毒A16型(CoxA16)和肠道病毒 71 型(EV71)最为常见,且约有40%的3岁以下儿童会发病,其表现是以发热、口痛、手、足、口腔等部位出现皮疹与疱疹等为主要特征[1]。而急重型HFMD作为本病最为急重的类型,除普通病例的常规表现外,常可并发中枢神经系统疾病、心肌炎、肺水肿等严重表现,往往会是导致患儿发生死亡[2]。而目前就临床治疗来说,多以广谱强效的抗病毒药物治疗为主,虽对于大多数普通型HFMD患儿来说,其治疗的价值值得肯定,但对于急重型HFMD患儿来说,往往疗效不佳[3]。而在中医学中,HFMD可归类于温病中“时疫”的范畴,其病因病机多与时邪有关,而其中急重型HFMD主要是由于素体虚弱,病邪迅猛,内燔气营所致,所以应属于湿热蒸盛证,是典型的本虚标实之证,所以其治法应遵循“标本兼治”的治疗原则[4]。本观察采用自拟解毒清热汤联合利巴韦林治疗急重型HFMD患者,旨在评价中西医结合的治疗方式是否能够有效地降低其相关临床生化指标。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 西医诊断标准依据《诸福棠实用儿科学(第8版)》[5]对急重型HFMD的诊断标准及临床分型;中医诊断标准依据《中医儿科学(第 3 版)》[4]对于湿热蒸盛证HFMD的诊断标准。纳入标准:切合于相应的诊断及分型标准,且诊断为急重型HFMD;有HFMD接触史;年龄不超过6周岁,且生命体征稳定;具有相应的病毒检查结果支持;近1周内未服用可影响实验结果药物的患儿;家属加入本项试验的行为是自主选择,且签订同意书。排除标准:未有明确诊断的患儿;由其他原因引起皮疹的患儿;合并有严重的呼吸、心脏、内分泌等系统功能衰竭的患儿;过敏性体质或多种药物过敏的患儿;经过72 h治疗后无明显好转或加重的患儿。

1.2 临床资料 选取2016年6月至2017年6月就诊于笔者所在医院儿科的急重型HFMD患儿134例,按就诊顺序随机分为联合组与西医组各67例。联合组男性 39例,女性 28例;平均年龄(1.93±0.86)岁;平均病程(1.87±0.91)d。西医组男性42例,女性25例;平均年龄(1.72±0.95)岁;平均病程(1.83±0.84) d。两组临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 西医组遵照 《手足口病诊疗指南(2010 年版)》[6]对患儿进行常规的隔离措施,并执行严格的清淡饮食和活动限制,并根据各患儿的具体情况给予控制颅内高压、降温、镇静等药物进行治疗,同时配合糖皮质激素和免疫球蛋白等药物进行对症治疗,并且在此基础上给予患儿利巴韦林注射液 (由天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司生产,国药准字H20044608)每次7.5 mg/加入0.9%氯化钠注射液静滴,每次滴注均在20 min以上,每日2次。联合组在西医组基础上加服自拟解毒清热汤:生石膏15 g,知母7 g,连翘 5 g,生地黄 7 g,牡丹皮 7 g,黄芪 7 g,当归 7 g,黄芩 5 g,黄连 5 g,栀子 5 g,淡竹叶 5 g,甘草 3 g。 每日1剂,水煎浓缩100 mL,早晚各服1次,每次50 mL。两组患者均以5 d为1个疗程,共治疗2个疗程,在治疗前及每个疗程完成后分别设立1次面对面随访,共3次随访。

1.4 观察指标 详细记录和分析治疗前及每个疗程治疗后每位患儿的临床症状及体征变化;临床相关生化指标的变化(包括:心肌酶谱、C反应蛋白、白细胞等);临床症状消失时间及住院时间;不良反应情况;血、尿、便常规检查等安全性指标的变化。

1.5 疗效标准 中医证候疗效[7]:痊愈为皮疹及其他伴随症状完全消失,实验室检查恢复到正常范围,且症状与体征积分减少≥95%;显效为症状与体征积分减少≥70%,<95%;有效为症状与体征积分减少≥30%,<70%;无效为症状与体征积分减少不足30%。

1.6 统计学处理 应用SPSS22.0统计软件。计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料结果以例数和百分率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

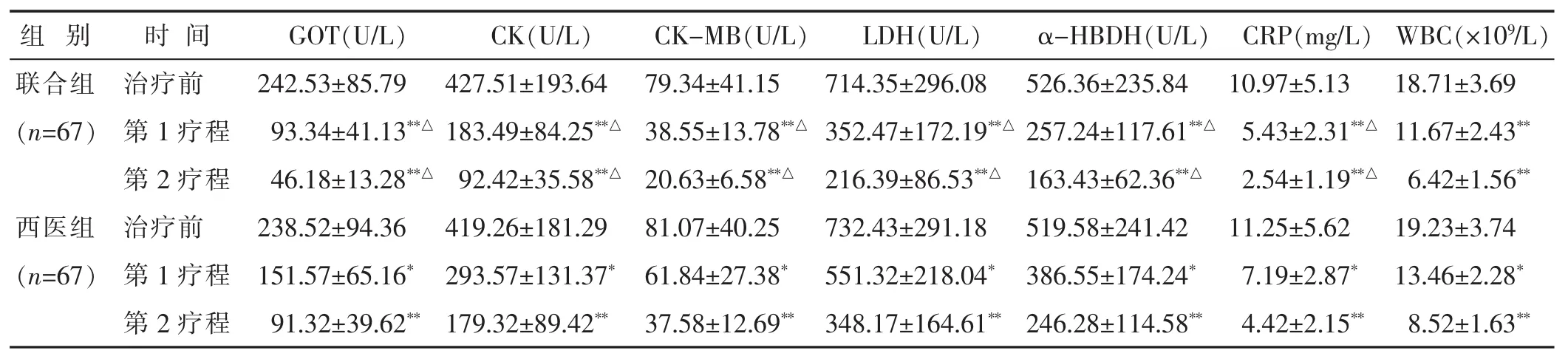

2.1 两组不同疗程后生化指标比较 见表1。治疗第1疗程后,联合组患儿的各项生化指标较治疗前有显著地改善(P<0.01),西医组有一定地改善(P<0.05)。两组患儿治疗2个疗程后谷草转氨酶(GOT)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、乳酸脱氢酶(LDH)、α 羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)、C 反应蛋白(CRP)水平均有显著改善(P<0.01),联合组改善程度均优于西医组患儿(P<0.05)。完成每个疗程的治疗后,两组患儿白细胞(WBC)水平的差异无统计学意义(P>0.05)。

表1 两组治疗前后生化指标比较(±s)

表1 两组治疗前后生化指标比较(±s)

与本组治疗前比较,*P<0.05,**P<0.01;与基础组同时间比较,△P<0.05。

?

2.2 两组临床症状消失时间及住院时间比较 见表2。联合组退热时间、皮疹消失时间、住院时间均短于西医组(P<0.05)。

表2 两组临床症状消失时间及住院时间比较(d,±s)

表2 两组临床症状消失时间及住院时间比较(d,±s)

与西医组比较,△P<0.05。下同。

?

2.3 两组中医证候疗效比较 见表3。联合组总有效率高于西医组(P<0.05);痊愈例数亦多于基础组(P<0.05)。

表3 两组中医证候疗效比较(n)

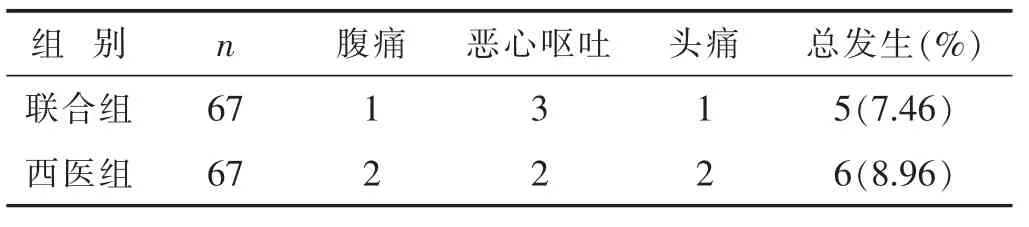

2.4 两组不良反应情况比较 见表4。两组不良反应发生率相近(P>0.05)。

3 讨 论

HFMD为一种由肠道病毒而引发的急性传染性疾病,其传播途径以消化道、密切接触、呼吸道等为主,同时由于HFMD作为一种自限性疾病,多数轻型患儿只需一定的治疗就会在7 d左右完全康复,但是对于少数的急重型患儿,由于起病较为隐匿、发展较为迅速、治疗效果不佳等问题,往往会严重影响患儿恢复与健康,甚至会造成患儿死亡的严重后果[8]。而心肌炎作为急重型HFMD会导致患儿死亡的严重并发症之一,主要是由于患儿长期处于病毒感染状态,使肠道病毒经由循环系统而不断地侵袭心肌,损害正常的心肌细胞,使其发生坏死,不能正常运作而发病,但是由于HFMD的发病较为隐匿,常规的血液生化检查不易发现,极易发生漏诊与延误治疗的问题[9]。而心肌酶谱检测是通过其中 GOT、LDH、CK、CK-MB、α-HBDH 等各项指标的升降变化提示患儿此时的心脏损伤程度,而CRP与WBC可以提示患儿此时的炎症反应的严重程度。将几种指标相结合,可以更为准确地判断出HFMD患儿所处的临床阶段及严重程度,为本病的诊断、治疗、预后提供可靠的客观判断标准[10]。这也与本项研究所得出的结论相吻合,与西医组患儿相比,联合组患儿的GOT、LDH、CK、CK-MB、α-HBDH、CRP 等指标水平相对较低。而利巴韦林作为广谱强效抗病毒药物,对许多DNA和RNA病毒均具有较强的作用,其作用机理主要是通过抑制单磷酸次黄嘌呤核苷从而阻碍病毒的核酸合成,以达到杀灭病毒的目的,所以其对于HFMD有较好的治疗效果,但是由于其十分依赖病毒腺苷激酶,易出现不同程度的耐药性,从而影响治疗效果[11],这也与本项研究所得出的结论相吻合,所以西医组患儿在单纯应用利巴韦林的总有效率只有77.61%,与联合组患儿的97.01%相比,有一定地差距。

表4 两组不良反应情况比较(n)

手足口病可归类于中医学温病 “时疫”“湿温”“疫疹”等疾病的范畴[12],其病因病机多为时邪所致,时邪经由口鼻而内侵机体,伤及肺脾二脏,使水湿停聚于内,并于之搏结,寻经上蒸于口腔与肌肤,终致疱疹的发生,而其中急重型HFMD主要是由于素体虚弱,病邪迅猛,内燔气营所致,所以应属于湿热蒸盛型手足口病,其治法应以清热凉营、解毒祛湿为主[4]。所以在自拟解毒清热汤的药物组成上,以生石膏为君药,用其辛甘大寒之性,而直清胃热,胃热除则十二经脉之火可自行消除。以知母、连翘、生地黄、牡丹皮为臣药,其中知母与连翘两药配合使用,即可清热保津,又可轻清宣透,共同辅助君药来清透气分表里之热毒;而生地黄与牡丹皮两药配合使用,以达凉血解毒、养阴化瘀之效,能够清除血分之热毒。以黄芩、黄连、栀子、淡竹叶、当归、黄芪为使药,黄芩与黄连两药配合使用,可助诸药通泄三焦,以清泄气分上下之火邪;栀子与淡竹叶两药配合使用,以达清心利尿、导热下行之效;当归与黄芪两药配合使用,以达补气生血之效,并可用其温热之性以防诸药寒凉过重而致瘀滞不通;以甘草为使药,能够甘缓止痛缓和腹痛之症兼以调和诸药,本方诸药配合使用,共奏清热凉营、解毒祛湿、补养气血、理气活血之功[13]。且现代药物学研究发现,连翘拥有强效抗菌、抗炎、解热、保肝等作用[14];生地黄具有调节免疫功能、减少类固醇激素的毒副作用、抗炎降温等作用[15];栀子具有抗炎、解热、保肝等作用[16];而几种药物联合应用,共奏抑菌、抗炎、增强免疫力、改善微循环等作用。

在治疗效果上,联合组患儿所采用的中西医结合的治疗方式,在治疗急重型HFMD时,除了之前所述的中医证候疗效与临床相关生化指标这两方面的比较结果,在患儿临床症状恢复时间与住院时间的比较结果上,亦要优于西医组所采用的单纯抗病毒药物治疗方式,说明中西医结合的治疗方式更能有效地改善患儿的临床症状,并能够有效抑制相关临床指标的激增状态。同时因为中药的毒副作用更小,适用范围更广,中医辨证个性化等诸多优点,进一步说明此种治疗方式对于急重型HFMD更具优势,但也存在着诸如辨证不清,药量难以把握,中药药物化学成分复杂等问题,中医学博大精深,继承创新与研究探索是吾辈医者需要坚持不懈的追求。

[1]隋美丽,李懿,刘新奎,等.手足口病流行病学、病原学及重症化机制的研究进展[J].中国病原生物学杂志,2017,30(1):92-96.

[2]李兰娟.手足口病[M].杭州:浙江科学技术出版社,2008.

[3]陈海峰.炎琥宁注射液联合病毒唑治疗急重型小儿手足口病临床观察[J].中国中医急症,2013,22(3):481-482.

[4]韩新民,熊磊.中医儿科学[M].3版.北京:人民卫生出版社,2016.

[5]江载芳,申昆玲,沈颖.诸福棠实用儿科学[M].8版.北京:人民卫生出版社,2015:180-190.

[6]中华人民共和国卫生部.手足口病诊疗指南(2010年版)[OL].[2012-04-16].http://www.moh.gov.cn/mohyzs/s3586/201004/46884.shtml.

[7]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:188-201.

[8]李雪红,叶伟杰,樊云秀.手足口病患儿C反应蛋白和心肌酶谱、白细胞检测的临床研究[J].吉林医学,2015,36(12):2517-2518.

[9]陈坤东.心肌酶谱、超敏C反应蛋白和cTnI水平检测在小儿手足口病诊断中的价值[J].河南医学研究,2015,24(8):36-37.

[10]沈镇文.心肌酶谱、超敏C反应蛋白和白细胞计数联合检测用于手足口病的诊断效果[J].中外医学研究,2016,14(6):67-68.

[11]邓雪玉.喜炎平与利巴韦林注射液治疗手足口病临床分析[J].华夏医学,2011,24(3):269-270.

[12]邢向晖,张桂菊.手足口病古代文献相关病名探析[J].辽宁中医药大学学报,2014,16(12):18-19.

[13]高学敏.中药学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2009.

[14]李双,王东强,李志军.连翘主要有效成分的提取与药理作用[J].黑龙江中医药,2011,54(2):46-48.

[15]黄传君,赵方正,张才擎.生地黄有效成分梓醇药理作用机制研究进展[J].上海中医药杂志,2017,27(2):478-485.

[16]王亭.中药栀子有效成分及药理作用的研究进展[J].中国药师,2015,18(10):1782-1784.