看魏碑演变及清代书家对魏碑之风的继承发展

2018-06-23西北师范大学甘肃兰州730070

牛 健(西北师范大学,甘肃 兰州 730070)

一、魏碑演变因素

魏碑的出现正值国家乱世,战争不断、社会动荡,这一时期,是中国历史上的大分裂、大动荡的时期,同时也是思想大解放、文化大交汇的时期,适应了社会意识的佛教、道教悄然兴盛,这也为后面造像的出现奠定了基础,在王朝的兴盛交替中加上诸多新的文化因素互相影响、互相渗透的过程中,为魏碑的出现和发展提供了多样的可能性。

魏晋时期,钟繇、王羲之等人的楷书作品已然是比较成熟的楷书,但是大批西晋知识分子随晋南渡后,北朝的书风就和南朝大异了,这里首先要解决一个问题,为什么南北朝时期出现了南朝碑刻屈指可数,北朝碑刻却是蔚然成风呢?这里就不得不提到南北两朝不同的政治制度了,南朝继续实行魏晋以来的禁碑制度,虽然东晋以来,有贵族豪门、违禁私刻者亦有之,譬如《爨宝子碑》《爨龙颜碑》《瘗鹤铭》等,除这些在当今也留有影响力的碑刻外,南朝的碑刻也是区区之数了;相反,北朝在主张汉化的政策下,自己也开始兴刻碑文,所以北朝碑刻事业兴盛,刻石亦是不计其数了。

二、从碑刻之间对比看魏碑发展过程

按照使用用途来说,魏碑主要分两大类:一类是佛教的造像题记;另一类便是民间的墓志铭(此外还有摩崖刻石、碑刻等)。我国造像题记众多,其中仅河南洛阳的龙门石窟的造像题记就有三千余品,而最为著名的便是《龙门二十品》,我们拿公元458 年的《爨龙颜碑》(图一)与公元498年的《始平公造像题记》(图二)作比较时发现,两者前后相差不过40年,《爨龙颜碑》结字偏扁,有些字的捺或者横的收尾的地方有明显的波挑的趋势,其从书法风貌上来看属于隶书与楷书的混合书体;相对来说,《始平公造像题记》楷化的程度已经达到了成熟,字形端正,隶意几近全无,此两者所处的阶段正是由不成熟的楷书(隶书笔意较浓)向楷体过度其中的一个阶段;

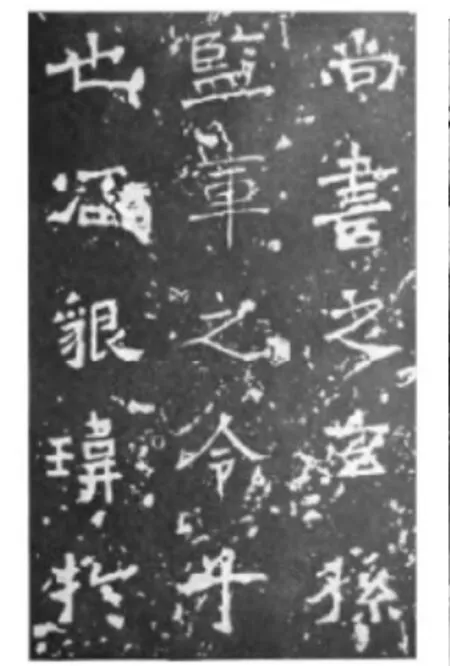

墓志在南北朝时期十分盛行,例如《董美人墓志》《郑文公碑》《张猛龙碑》等,其中《张猛龙碑》(图三)属于墓志碑刻,正宗北魏字体,康有为曾在《广艺舟双楫》中评曰:“《张猛龙》为正体变态之宗。如周公制礼,事事皆美善”。此碑结构茂密精练,线条变化丰富,以险取胜,有其独特的艺术魅力。我们将公元552年的《张猛龙碑》与更为早期的墓志相比较,随着时间跨度的增加,更不难发现,早期墓志用笔都呈现出以“圆笔”为主,字形偏扁,隶书风格及用笔比之《张猛龙碑》更为浓厚,虽说《张猛龙碑》中不乏圆笔,但是总体来说方笔要多于圆笔,并且字体已经突破扁势开始拉长了,“方笔”也成为此时大部分魏碑的笔画形态的标志。

无论是从造像题记还是墓志来说,两者的嬗变过程基本都是由不成熟的楷书(带有浓重隶意的用笔和偏扁的字形的楷书)中演变而来,此外,总体来看,魏碑的笔画形态的转变过程呈由圆到方,并且方笔逐渐多于圆笔,书写注重整体气势,结体自然大方,有很强的意趣之美。

三、清代书家对魏碑书风的进一步推崇

由于清代金石考据学的兴起,政治上的放松,对篆隶金石气的追求,一些书家和金石学家将目光放到了碑刻上,伴随着越来越多的碑刻出土,清代完成了对中国书法在近300年发展历史上一场极为艰难的蜕变,它打开了宋、元、明以来有关于帖学的囚笼,开创了清代史上极为重要的碑学。

清代中叶碑学风气渐开,碑学书法家不断涌现,魏碑的影响力也越来越大。较著名的有金农、邓石如、伊秉绶。作为扬州八怪之一的金农,其的楷书更是直追魏、晋,师《天发神谶碑》、《龙门二十品》等上乘的碑版,创造了“漆书”,更注重强调金石气。

直到晚清,康有为又将尊碑思想将清代碑学又一次推向高潮,。尤其在清末帖学成风“馆阁体”盛行的背景下提出显得更为难得。对传统帖学的发展产生了极为有力的冲击,对近现代书坛碑派书法创作产生了巨大影响。《广艺舟双楫》的六万多字为我们抛出了康有为的中心思想,“尊碑”。他认为碑刻有“十美”即“魄力雄强、气象浑穆、笔法跳越、点画峻厚、意志奇逸、精神飞动、天趣酣足、骨气洞达、结构天成、血肉丰美”。康有为他从书法史的角度出发,强调碑刻的艺术价值,此后碑学大行。

清朝的魏碑发展史就像苦难的清朝一样,这其中,有太多太多的波折和艰辛,也正是通过前人不懈努力,才能够出现当下“碑帖共举”的局面。

(图一)

(图二)

(图三)

[1]胡俊乐.北朝刻碑之风盛行原因考论[D].山西师范大学.2012

[2]常洁.魏碑书法研究[D].河南师范大学.2016

[3]宋雪,云鹤.从清代文献看魏碑书法的历史与价值[J].书法赏评,2016(05):6-8.

[4]李祥俊.魏碑与南北朝时期楷书的演进趋势[J].衡水学院学报,2015,17(06):79-86.

[5]王梦笔.清代魏碑书家四人述评——兼论清代魏碑书法艺术风格的定位[J].中国书法,2016(14):173-177.

[6]王益伟.清代书家对魏碑的接受及当代启示——以《张猛龙碑》为例[J].中国书法,2017(20):78-80.