城市轨道交通线网指挥中心系统关键技术研究

2018-06-22钱晓超

解 凯,钱晓超

(1. 南京南瑞继保电气有限公司,江苏南京 211102;2. 重庆市轨道交通集团有限公司线网管控中心,重庆 401123)

随着城市轨道交通线网规模的不断扩大,运营管理由单个线路管控中心向多个线路管控中心管理的网络化(即线网指挥中心方向)发展[1]。综合运营协调指挥中心(COCC)的主要作用是综合指挥协调城市轨道交通各线路控制中心(OCC)。

我国如北京、上海、广州、深圳等城市已经建设了轨道交通线网指挥中心[2-3],还有一批重点城市正在建设线网指挥中心[4]。线网指挥中心的日常工作主要包括对各线路运营组织方案进行审查协调,对网络实时运营信息及时汇总,对网络中出现的有关问题作出迅速处理,以及在发生重大突发事件时,对网络、重要枢纽、换乘节点及列车运行进行统一调度指挥。为了实现上述职能,需要建立多技术支持、集成的城市轨道交通线网协调指挥中心,至少应包括运行监察、设备监察、应急指挥、运营分析、信息发布等核心功能。

本文探讨了建设该系统基础信息化平台的关键技术,通过先进的计算机技术引领上述功能实现,有效地协调各线路管控中心之间的接口关系,提升线网管理水平和应急事件的处置能力。

1 全线网对象编码和建模技术

我国城市轨道交通运营管控机构大都自下而上建设,先建各线控制中心,再建线网指挥中心。由于各线控制中心先期建设,各分系统信息采集和存储在不同的信息平台上,线网层级应建立统一的数据共享平台,以实现列车、客流、综合监控等运营数据的一体化管理及分析。线网级的数据平台系统是在充分考虑系统网络安全的基础上,以统一线网对象编码为基础,构建数据采集汇总模型,对数据进行一体化整合,实现对全线网信息的长期存储。

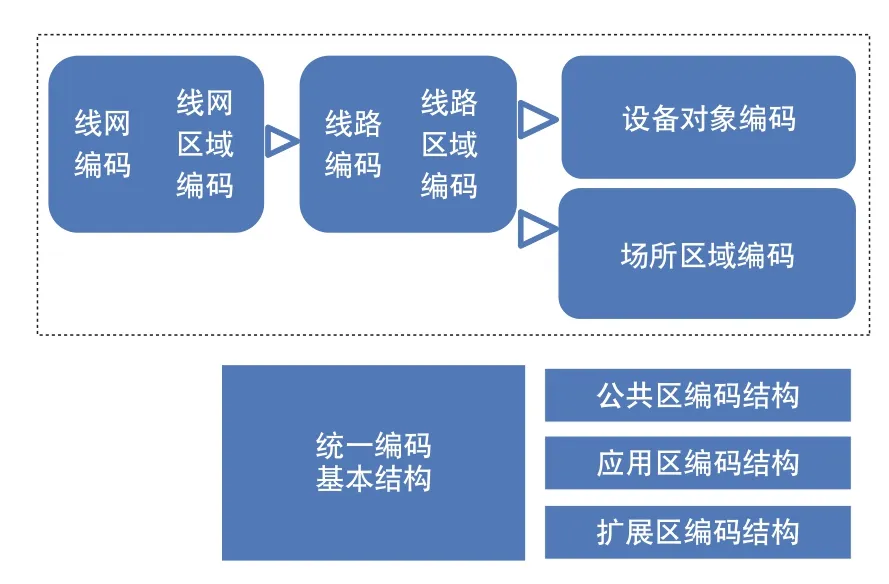

1.1 全线网对象编码

各线控制中心系统建设时间不一,设备命名不统一,导致数据交互复杂。标准化工作规范是 COCC 系统数据模型建设的基础。首先需编制线网各类车站、处所、设备、对象的编码标准规范,作为 COCC 与 OCC 各系统及外部系统的数据交换接口规范,以满足 COCC 作为数据中心角色的对象服务和模型服务功能,如图1所示。

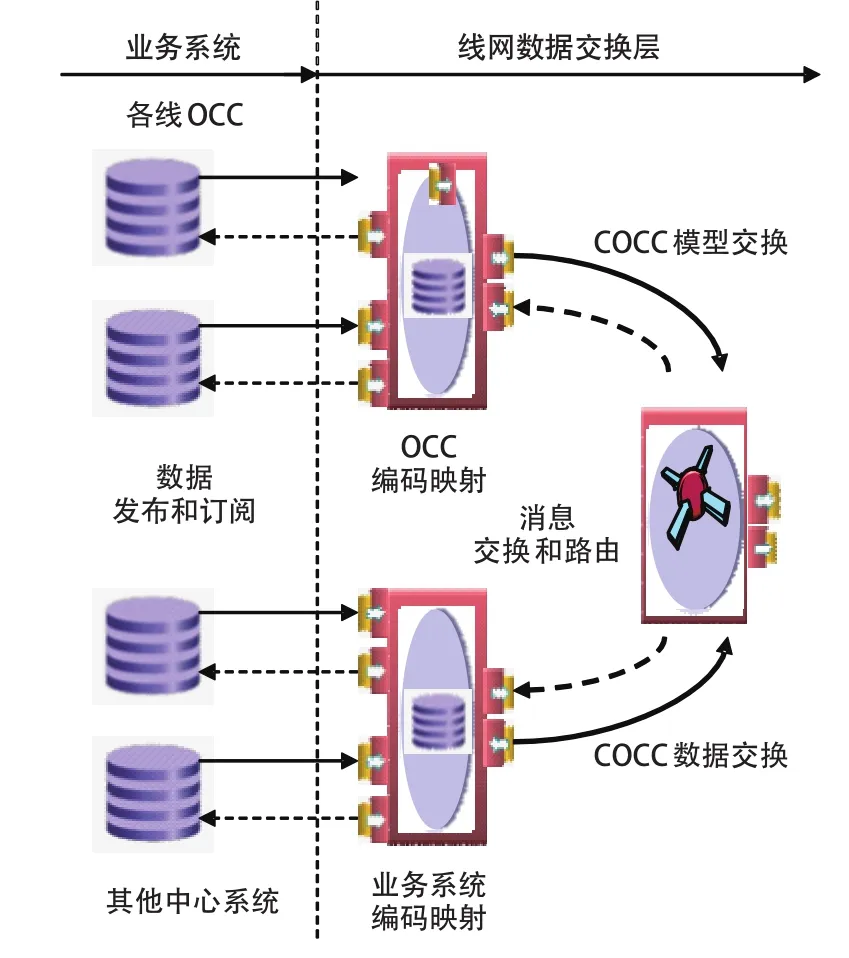

1.2 模型服务和数据交换

如图2所示,通过统一的线网对象编码,为全线网的管控对象和数据建立了标准命名,并建立统一编码的映射表,使各线系统私有编码经统一编码转换后可高效地接入 COCC 系统。同时城市轨道交通运营公司已建的其他信息化中心系统也通过统一编码映射方式接入COCC。对于新建线路的系统设计建设,要求其按照统一编码格式进行对象命名,就可不再建立编码映射表,直接接入 COCC。

图1 全线网对象编码结构

图2 基于全线对象编码结构的数据和模型交换

基于统一模型编码的线网数据中心不仅可用于汇集数据,同时也为各线控制系统和业务系统提供了模型和数据交换平台。这种COCC 的模型和数据交换网络方式,相较以往 2 个系统之间点对点开发接口通信的方式,降低了通信成本,提高了通信效率,促进了各线系统互联互通。

2 分布式集成和数据服务技术

COCC 系统一般不直接与现场设备进行通信采集数据,而是对各线 OCC 已建成的各专业系统,如自动列车监控系统(ATS)、综合监控系统(ISCS)、自动售检票系统(AFC)、电力监控系统(PSCADA),进行第二次系统级的汇总和集成,然后将集成数据在全线网模型上进行分析计算,再把处理过的分析结果分发到线网级各应用系统中。这样的业务流程要求 COCC 数据平台具有高内聚的系统集成能力和低耦合的数据服务能力。

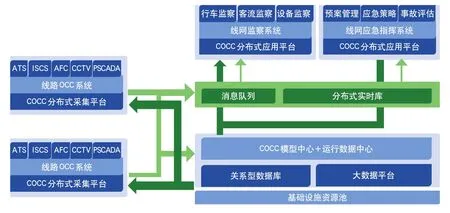

2.1 “分-总-分”架构

COCC 平台宜采用“分-总-分”(分布式采集-总模型和数据中心-分布式应用)的系统部署架构,如图3所示。COCC 平台采用分布式系统架构,系统内按照消息队列和实时数据库同步 2 类总线方式进行通信,消息队列用于传递触发信号和下发命令,实时数据库同步用于常规数据通信。

这种分布式采集架构非常适合已建设的多处 OCC中心数据集成,在各 OCC 中心部署 COCC 分布式采集平台,汇总各异构系统数据,转化为标准编码格式后,再向线网中心平台同步。

线网指挥中心部署 COCC 总平台,接收各线 OCC 采集平台的同步数据,同时向各线 OCC 系统发布统一模型和提供数据交换网络,为线网指挥中心的上层应用提供数据支撑。

图3 “分-总-分”的 COCC 系统部署架构

2.2 分布式数据服务和应用部署

COCC 系统是典型的多用户系统,其主要用户包括线网调度大厅各个专业席位、应急指挥作战室、交控中心、清分中心、轨道交通集团的运营中心等。针对不同需求的用户群以及不同地点的系统部署要求,系统必须提供专业的分布式应用服务。在接入整个轨道交通集团办公网、对外信息发布网络、政府信息网络时,必须重点考虑安全访问控制问题。

在整个线网指挥中心系统的生命周期中,线网在不断发展,业务需求也在不断变化,不断会有新的应用需要部署。COCC 的数据平台实际上提供了一个包括模型和数据服务的基础软件开发环境,各类新应用都可以在这个软件生态系统环境中进行开发部署上线。

3 大数据处理技术

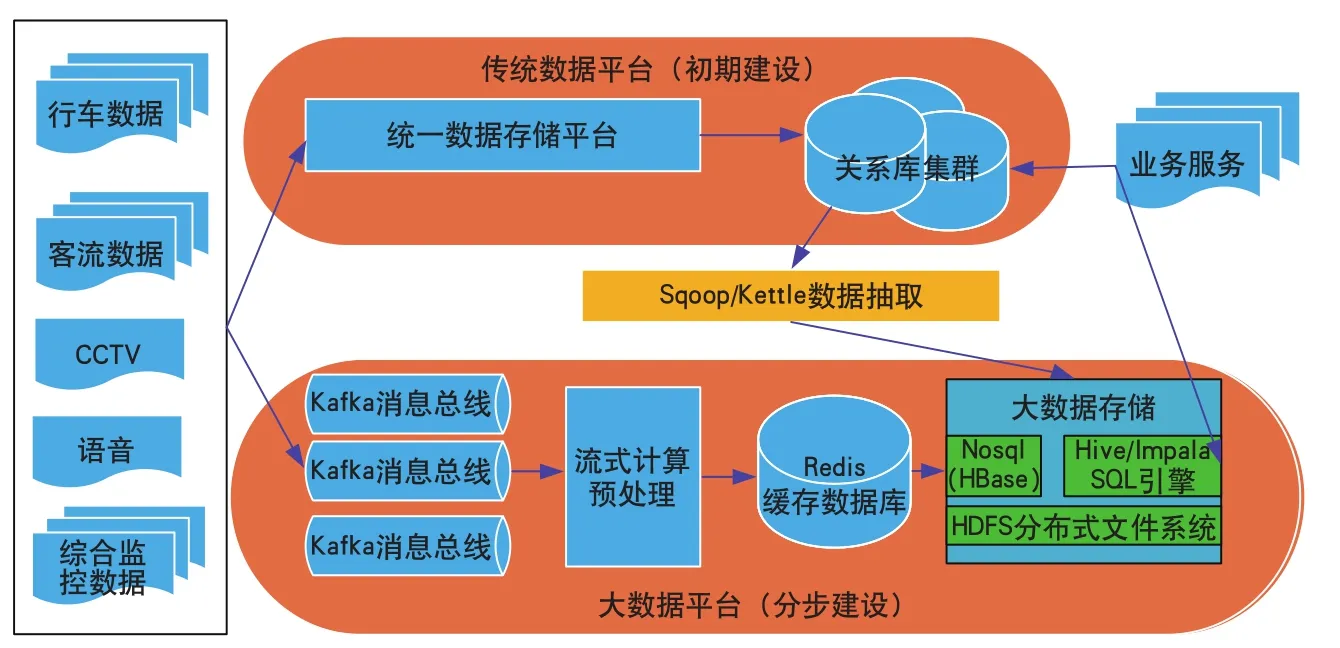

COCC 数据库是系统建设的核心模块,OCC 各系统一般采用关系型数据库。COCC 系统需要汇总和处理全线网各类型数据,要满足数据海量、计算强度大、非结构化数据处理等需求,因此需要引入大数据技术,与传统关系库协作实现业务功能。

3.1 大数据的必要性

随着线路不断建设,越来越多的新线将接入 COCC,需要采集的数据越来越多,传统数据库难以完成海量数据存储。

业务运行数据随着系统运行时间的积累,所需存储的数据量越来越大,而且客流预测和分析需要大量的历史数据作为机器学习的训练样本,导致基于传统数据库的统计分析时间将会成倍增长。

COCC 汇聚数据类型呈现多样化,随着计算机技术和视频图像分析技术的发展,对视频监控系统(CCTV)中视频、图像语音等非结构化数据的分析处理,将在城市轨道交通运营中发挥更大的作用。对海量非结构化数据的分析已经不能在传统的文件或关系库方式下进行处理。

3.2 分步实施的可行性

前期建设可采用传统关系型数据库。一方面,线网指挥中心前期功能主要集中在运营、监察和应急功能方面,传统关系数据库集群可以满足;另一方面,系统投运前期数据量较少,从大数据平台自身运用的特点上分析,大数据分析功能必须建立在历史数据积累上,具体的业务需求一般要在 COCC 运行一段时间后再归纳;而且大数据中心需要专人运维,前期投入使用大数据平台,不仅增加建设成本,还增加维护的人力和技术成本。

因此,COCC 数据平台的建设宜采用分步建设的模式,如图4所示:前期由传统关系型数据库集群实现负载均衡,投运初期人员需要时间和系统磨合,对需求的把握也不是很精准。在系统运行一段时间后,随着数据量的增加,业务需求也基本明确,此时引入大数据平台,将原有关系库中的数据抽取到大数据平台,加载新的大数据分析业务,原关系型数据库继续作为数据采集库和关键数据备份库。

4 可视化分析技术

线网指挥中心的职能包括对线网当前状态的监察功能,以及对整个线网运营的分析功能,需要监察和管理的对象相较单条线路成倍增加,而且线网 COCC 管理的层面更偏向宏观调度指挥。因此 COCC 对线网的分析管理,主要是结合计算机统计分析技术,对线网进行宏观监察和分析,构建运营评估指标体系,汇总采集数据,形成行车、客运、能耗等监察指标,并利用可视化技术展现计算结果。

可视化的价值在于将复杂的问题通过直观视觉展现,对线网运行和运营数据进行加工提炼,以可视化的图线报表方式为 COCC 调度人员提供更为直观的线网运行趋势。

图4 分步建设 COCC 大数据平台

4.1 客流分析可视化

线网中心的客流交通出行量(OD)研究,能够站在全线网的角度为车辆调度、车站运营、票务策略、新线规划等提供数据决策依据。以往的分析主要是以 OD矩阵方式提供数字表格,难以实现线网实时客流趋势监控,而采用桑吉图的方法来进行 OD 客流的可视化展现,可直观反映 OD 关系,对客流的变化趋势作总体把握。在桑吉图上以线条代表客流到各站的汇入、流出和换乘关系,以线条的宽度表示客流的大小。

如图5所示,线网中两站之间有多个路由途径,可通过桑吉图表示线网中各线通过换乘枢纽站的分流状况。

使用可视化方法来分析客流,可观察到不同时间段内线网的总体客流变化趋势,COCC 可以从线网的角度做出客流预警,通知各线 OCC 做好客流分流、调整发车间隔,必要时采用跨线网协调列车运力、跳站运行等应急运行方式。

图5 线网枢纽车站客流变化分析

4.2 线网告警事件可视化

COCC 作为线网日常运营机电设备管理中心,负责对环控模式进行监督和跨中心协调;负责对火灾报警系统、自动灭火系统、各类消防设施总体运行情况及线网各车站、区间的机电设备(给排水、屏蔽门、照明、电扶梯)总体运行状态进行监视。

线网中需要监视管理的设备众多,以重庆两路口车站为例,每日产生的告警和事件量多达 2.7 万条。线网指挥中心监视几百个车站,无法监视到每个设备,而是按线路分系统运行情况计算评估关键绩效指标(KPI),按照实时统计设备故障并依据重要程度权重,计算线路设备系统健康状态,突出显示需关注的故障严重设备。

如图6所示,采用线路告警事件统计动态矩阵,每个矩形代表1个车站的告警事件统计结果,其面积为该站所有告警事件乘以其等级权重的总和。矩形的大小代表车站发生告警事件的数量和严重度。

图6 车站告警事件统计动态矩阵

5 地理和空间信息技术

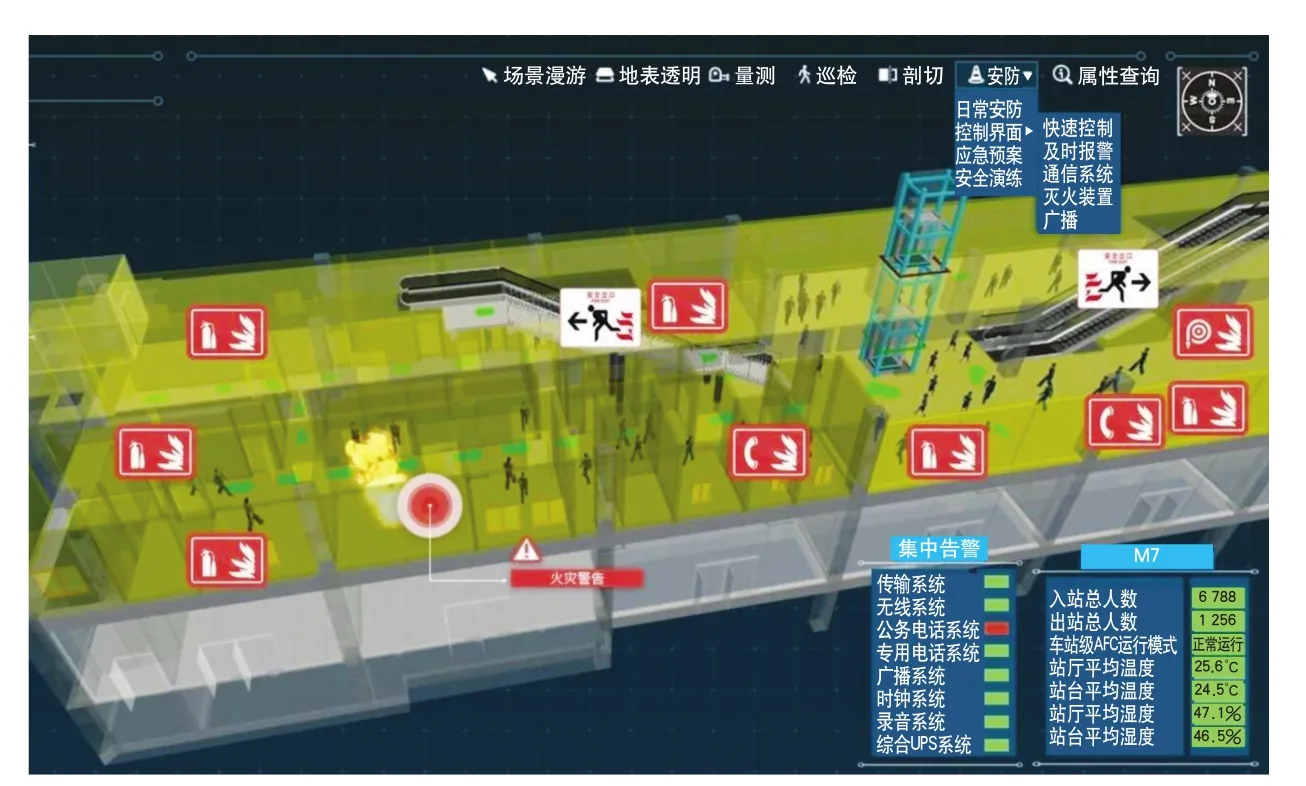

线网指挥中心的另一项重要职能是应急情况的处置,在线网中单条线路的事故影响会波及其他线路,必须全局考虑事故的影响范围和处置策略。利用地理信息系统和空间三维仿真技术可为线网应急指挥中心的事故分析和处置决策提供辅助手段。

5.1 BIM 模型三维仿真

目前我国多个城市轨道交通的建设过程中已经开始尝试使用建筑信息模型(BIM)技术[6]。随着 BIM 技术的推广和不断发展,BIM 模型在建设竣工交付后,还可以作为城市轨道交通的长期运维和运营模型。

以往单独建立三维模型需要耗费巨大的人力和时间,而且建立的模型缺乏后期的有效维护。有了 BIM 模型后,将其导入 COCC 平台进行三维建模,方便快速且节省成本,而且可与 BIM 模型动态维护同步修改。

如图7所示,线网指挥中心利用三维模型可以进行应急策略决策预案分析和仿真场景演练。在事故应急指挥室调取各车站和隧道 BIM 模型的可视化三维场景,可进行仿真实地情况查看,结合现场视频作出综合应急处置决策。

图7 基于三维车站模型的应急疏散策略仿真

5.2 地理信息系统(GIS)应急指挥

目前我国城市轨道交通公司大都建设了自身的 GIS系统和标准化矢量地图,COCC 可以导入 GIS 地图,并结合行车、客流、供电采集数据进行综合展示,有利于线网指挥中心了解线网在整个城市空间下的运行状态。

在应急状况下,线网指挥中心可在 GIS 地图上,掌握线网范围内的关键基础设施空间分布情况和与城市轨道交通线网的位置关系,便于在紧急情况下快速指挥救援和疏散。

6 结语

从目前已经投入运行的城市轨道交通线网指挥中心信息化平台的运行效果来看,系统对线网指挥中心各类监察、调度、管理、分析、应急等业务提供了强有力的支撑。但是线网指挥中心没有通用的建设规则,其支撑系统的设计和建设还没有相关的国家和行业标准,各城市轨道交通公司应结合自身线网指挥中心的组织架构和角色定位开发 COCC 业务需求、设计系统功能。另一方面,计算机、通信、大数据、图像处理识别、虚拟现实等技术在不断变化发展,在新的线网指挥中心建设中,实行更合理的系统部署架构、采用更贴合线网管理的实用化新技术,将推动城市轨道交通线网运营向更高层次的智能化管控发展。

[1]何霖,方思源. 城市轨道交通网络化运营的挑战与对策[J]. 都市快轨交通,2015,28(2):1-5.

[2]汪波,陈德爱,杨杰. 北京城市轨道交通网络化运营探讨[J]. 现代城市轨道交通,2010(4):14-17.

[3]胡春杰. 简述深圳地铁线网指挥中心NOCC系统设计[J]. 城市建设理论研究(电子版),2016(13):718.

[4]佘才高,代继龙,张宁. 城市轨道交通线网中心规划研究[J]. 铁路通信信号工程技术,2014,11(4):53-55.

[5]郝晓平,翟军锋. TCC数据中心与线路数据接口方式的探讨[J]. 中国铁路,2013(5):46-47.

[6]李双喜,周滢. BIM技术在轨道交通工程设计中的应用[J]. 地下空间与工程学报, 2014,10(s1):135.