中国农地确权何以提高农户生产投资?

2018-06-22林文声王志刚

林文声,王志刚

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

中国农地确权何以提高农户生产投资?

林文声,王志刚

(中国人民大学 农业与农村发展学院,北京 100872)

摘 要:本文从地权安全性、地权交易性和信贷可得性三个维度构建了理论框架,采用2011年和2013年中国健康与养老追踪调查数据,实证分析了农地确权影响农户生产投资的作用机制。结果表明,农地确权通过地权安全性和地权交易性两种渠道增加了农户农业经营投入和家庭务农时间,而信贷可得性的传导机制则尚未发挥作用。此外,对于拥有较多资源禀赋和较好信贷可得性的农户,农地确权更为明显地促进农户生产投资;与之相反,对于更适合农业规模化经营、农地租赁市场较为活跃的村庄,农地确权并未产生显著影响。

关键词:农地确权;农业生产投资;中国健康与养老追踪调查

一、引言

关于农地确权对农业投资影响作用的研究,一直是学术界关注的热点(黄季焜、冀县卿,2012)[1]。2013年,我国中央一号文件提出,“用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作”。截至2017年11月底,农地确权试点省份达到28个,涵盖2718个县(区、市)、3.3万个乡(镇)、53.9万个行政村。已确权达到面积11.1亿亩,占第二轮家庭承包耕地账面面积的82%*资料来源:http://www.gov.cn/xinwen/2017-11/30/content_5243324.htm。需要指出的是,农地确权对不同国家或地区的农业投资产生截然不同的影响效应。对埃塞尔比亚、越南、印度尼西亚、赞比亚的调查发现,农地确权促进农户农业投资(Saint-Macary et al.,2010;Grimm & Klasen,2015)[2-3]。与之相反,来自津巴布韦、肯尼亚、马达加斯加岛、乌干达的实证研究却表明,农地确权非但不影响特定地块的生产投资,反而产生了负面效应(Deininger & Ali,2008;Gerezihar & Tilahun,2014)[4-5]。

显然,农地确权影响农业投资的研究结论不一,有必要作进一步探讨。已有文献主要存在两点不足:一是农地确权影响农业投资的理论观点,局限于定性判断而缺少形式化的逻辑证明。特别是考虑到农地确权可能存在内生性问题,并从地权安全性、地权交易性以及信贷可得性三种传导机制探究其作用机理。二是鲜有文献采用大样本微观农户数据,对中国农地确权的投资效应进行实证研究,特别是进一步验证上述三种中间传导机制能否以及如何有效地发挥作用。

鉴于此,本文的主要贡献体现在如下四点:一是从地权安全性、地权交易性以及信贷可得性三个层面,构建了农地确权提高农户农业投资的数理模型。二是采用2011年、2013年中国健康与养老追踪调查的大样本数据对农地确权的投资促进效应进行实证分析。三是采用工具变量法解决潜在的内生性问题,从而尽可能地修正计量分析中潜在的估计偏误。四是进一步验证农地确权促进农户农业投资的传导机制及其适用范围。文章余下部分安排如下:第二节文献综述,第三节理论分析,第四节模型设定与变量选择,第五节实证结果分析,第六节结论与讨论。

二、文献综述

关于农地确权影响农业投资的作用机理,已有文献主要包括三种研究思路:首先,农地确权增强地权安全性,进而产生农业投资激励。具体表现为两个方面:一是农地确权强化地权排他能力,进而降低产权保护成本。农地确权通过法律赋权的方式,为农地产权的安全性提供有效保障。这不仅强化了农户的地权排他功能,减少其地权保护投资,而且提高了农业投资收益的内部化程度,避免农业投资遭受侵占或者被破坏的风险,还有助于解决农户之间潜在的农地边界纠纷,从而提高了农业投资激励(Galiani & Schargrodsky,2011)[6]。二是农地确权提高农地产权的稳定性和安全性预期。地权不稳定性不仅降低了农户整体的农业投资收益,而且影响其农业投资结构。与之相反,对农地进行确权颁证,意味着农户承包经营权的固化和不可调整,因此有利于农户对农地承包经营权、收回农业投资收益形成长期的稳定性预期(黄季焜、冀县卿,2012)[1]。

然而,农地确权并不必然强化地权稳定性,具体表现为五种情形:一是农地确权不足以成功地减少土地重新分配的潜在威胁。二是农户对政府机构不信任,特别是允许政府合法征用农地的法律制度降低了农户对未来地权稳定性的感知。三是农地确权不可实施或者没有获得充分的法律支持(García et al.,2015)[7]。四是农地确权政策已经过时,从而对农户的地权稳定性感知和地权纠纷解决所发挥的正向促进作用微乎其微。特别是国家政府部门或国际组织对农地确权的落实情况往往偏好于最大化颁证数量,即通过发证数量而不是确权质量来衡量政策实施进度,从而导致农地确权项目的法律价值和有效性都十分有限(Deininger & Chamorro,2004)[8]。五是缺少农地确权并不意味着农地产权不安全,而拥有正式确权文件并不必然等同于具有较高水平的地权稳定性。换言之,习惯法等非正式制度足以保障地权安全性,从而致使农地确权额外发挥的地权安全效应大打折扣(Toulmin,2009)[9]。此外,农地确权与非正式地权制度产生冲突,非但无法强化原有农地产权结构的稳定性,反而会对其产生负面的消极作用(Holden et al.,2011)[10]。一般认为,农地确权能够有效降低农户之间农地边界纠纷。但在政策实施过程中却容易引发新的不确定性和冲突,尤为体现在人口较为密集的地区。事实上,农地确权除了正向促进农业投资之外,还会产生新的不确定性。比如在肯尼亚的农地确权过程中,对习惯地权进行法律赋权受到当地农民的否认。正式制度与非正式制度并存却无法产生协同效应,往往被视为导致农地制度低效率、引发较高产权实施成本的成因之一(Saint-Macary et al.,2010)[11]。

其次,农地确权通过强化地权交易性的方式,增大了农业投资在未来变现的可能性。具体表现为两点:一是农地确权增加了未来的农地交易性,进而促进了当期的农业投资。与农户缺乏农地交易权利的情形相比,农地确权提高了地权交易的自由化水平,从而增强了农户对当前农业投资能够在未来地权交易市场中获得投资增值和收益补偿的信心。二是农地确权扩大了农业生产经营规模,进而增加农户农业投资。农地确权有助于提高农地交易市场的活跃程度,并扩大农户农业经营规模。农户为实现农地资源的有效配置,往往需要增加额外的农业投资(陈江龙等,2003)[12]。

但是,农地确权并不必然促进地权交易,具体表现在三个方面:一是非正式的农地产权制度并未导致农户遭受失去土地的潜在风险,因此农地确权不仅无法额外地强化地权稳定性,而且难以促进农地交易性和农业投资。二是农地确权强化了农户对特定地块的占有权,进而固化了农地细碎化格局。这不仅增大了耕作者将农地整合成为连片宜耕地块的难度,而且不利于协力合作和建设农田水利设施,还提高了农业生产经营成本(贺雪峰,2015)[13]。对于农地细碎化程度较高的家庭,农户在农地确权之后更倾向于减少家庭劳动力供给。三是在原始居住民地区,农地转让权受到限制不仅抬高了土地产权交易市场的交易费用,而且遏制了确权投资效应的有效发挥(Omar et al.,2009)[14]。

再次,农地确权通过提升农地抵押价值的方式,提高了农户的信贷可得性,从而增强其农业投资能力。农地确权产生农业投资激励,农户进行农业投资往往因为自有资金不足而产生信贷需求。由于借贷双方的信息不对称性,金融机构为了规避潜在的道德风险和逆向选择行为,往往追求利息率较低、安全性较高的抵押贷款方式。具有地理空间位置不可移动、预期土地价值上涨以及不易受到毁坏等资源特性的农村土地,往往被视为优质的抵押品(陈江龙等,2003)[12]。特别地,农地确权赋予农地抵押、担保权能,有助于农户通过农地抵押的方式,增加其信贷可得性并减少信贷配给问题,进而强化农业投资能力(Newman et al.,2015)[15]。

需要指出的是,农地确权未必能够帮助农户从正规金融机构获取任何用于土地改良的贷款(Toulmin,2009)[9]。具体原因包括五个方面:一是即便农地进行了确权,但由于地块面积较小、抵押价值较低,因而并未能够被正规金融机构接受为正式抵押物(García et al.,2015)[7]。二是在某些发展中国家,农村土地丧失抵押品赎回权是完全不可能的事实(Deininger & Chamorro,2004)[8]。对于信贷服务的提供者而言,已经获得确权的农地并不是一种可靠的抵押物,进而增大了信贷服务供给遭遇失败的可能性(Omar et al.,2009)[14]。三是正规金融机构在提供信贷服务时,更看重的是农户的收入证明和偿还能力(Toulmin,2009)[9]。当家庭财富低于某一个门槛值时,农地确权并不能有效提高农户的信贷可得性。四是土地固有质量和产出水平较低,导致农户偿还抵押贷款的能力具有不确定性。农户担心出现违约风险而最终失去其土地,不仅对土地抵押贷款缺乏兴趣,而且偏好于熟人之间的民间借贷。五是发展中国家的农村信贷市场往往缺乏或者不完善,农户获取正式信贷的交易费用较高,从而使得确权后农地抵押功能在短期内并没有多大市场价值。

三、理论分析

假定农户的消费与生产具有可分性,农户效用最大化问题可以简化为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

由此可见,农地确权对农户农业生产投资具有正向作用。

(9)

(10)

由此可见,农地确权减少了农户地权保护性投资。

(11)

由于土地关联性投资同时包含了农业投资和地权保护性投资,因此,式(11)中农地确权对农业投资的净效应取决于上述情形I和情形II正反方向的两种不同效应的综合作用结果。

(12)

(13)

将式(13)代入式(12),并对T求微分,可以得到:

(14)

由此可见,较强的地权可交易性降低了农地市场的交易费用,进而激励农户进行农业投资。

(15)

(16)

将式(16)代入式(15),并对β求微分,可以得到:

(17)

由此可见,农地抵押价值影响着农户整体的农业产出水平,从而增加了获得抵押贷款后的农业投资。

(18)

(19)

(20)

由此可见,在给定信贷可得性和农业产出水平的前提下,农地抵押价值与农业投资之间存在相互替代关系。由于农地确权提高了农地抵押价值,农户则无须通过增加农业投资来提高其抵押价值和信贷可得性。因此,农地确权强化了农地抵押价值,进而减少了获得信贷抵押前的农户农业投资。

四、模型设定与变量选择

(一)模型设定

已有研究指出,内生性问题可能导致农地确权的投资效应出现有偏的估计结果。鉴于此,本文首先采用“反事实”情景假设的倾向得分匹配法,尽可能地保证已确权、未确权农户样本具有相同的概率分布。只有单一变量(村老龄化程度)会显著影响农地确权状况。同时,在修正村老龄化程度所带来的潜在估计偏误之后,上述两组农户样本分布反而产生更加严重的异质性。可见,对于单个农户的农业投资而言,村庄层面的农地确权是一个政策性的外生变量(程令国等,2016)[18]。其次,为避免农地确权与农户农业投资存在反向因果关系,采用截止至2009年、2011年的农地确权分别对2010年、2012年农户农业投资进行回归分析,从而确保农地确权较先发生于农户农业投资决策。再次,采用工具变量法克服遗漏变量、测量误差所引发的内生问题。计量模型具体设定如下:

INV=αCRET+β1X1+υ1

(40)

CRET=δ1X1+δ2X2+υ2

(41)

其中,因变量INV为农户农业投资;核心变量CERT为农地确权;X1为可能同时影响农地确权和农户农业投资的控制变量;X2是农地确权的工具变量,借鉴丰雷等(2013)[19]的做法,选取“同一县域其他n-1个被调查农户已经进行农地确权并领到《农村土地承包经营权证书》的比例”作为农地确权的工具变量;α和β1为待估计系数;υ1是随机误差项。

(二)指标选择

本数据来自于中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)的2011年基线调查和2013年追踪调查。调查样本分布于28省(市、区)、150县、450村庄或社区、11862户。本文着重研究其中的7731个农户家庭,其中,农地确权组1360户,未确权组6371户。在混合截面数据分析中,农户样本为9724个,已确权样本1940个,未确权样本7784个。(1)因变量为农户农业投资,包括农业经营投入和家庭务农时间两个方面。(2)核心变量是农地确权,采用“村庄在二轮承包以来进行了农地确权,并且农户已经领到《农村土地承包经营权证书》”进行测度。(3)控制变量包括家庭情况、村庄特征以及地区变量三个方面(见表1)。

五、实证结果分析

(一)估计结果

基于2011年、2013年中国健康与养老追踪调查数据,本文采用STATA软件对计量模型进行回归分析。其中,模型I和V、模型II和VI分别是混合截面数据的普通最小二乘(OLS)、IV-GMM的估计结果,而模型III和VII、模型IV和VIII则分别是面板数据的IV-GMM、IV-RE(随机效应)的估计结果。从表2的F/Wald统计量可知,回归模型在1%的统计水平上显著,因此其拟合效果较好,具有进一步分析的意义。不仅如此,如果不采用工具变量法克服潜在的内生性问题,将严重低估农地确权所产生的正向效应(模型I和V)。同时,由不同数据结构的计量结果可知,基于工具变量法的估计结果稳健性较高。具体而言,农地确权对农业经营投入和家庭务农时间都具有显著的正向作用。农地确权对农业经营投入、家庭务农时间的影响系数值分别介于0.5464和0.5999(模型II-IV)、0.7018和0.7202之间(模型VI-VIII),并且均在1%的统计水平上显著。可见,农地确权能够显著提升农户农业生产激励,具体表现在增加农业经营投入和家庭务农时间两个方面。

(二)作用机制

上述理论和计量分析均表明,农地确权对农户农业投资具有显著正向促进作用。那么,中国农地确权何以促进农户农业投资呢?首先,农地确权无法增加农户的信贷可得性。虽然我国农地经营权具有抵押和担保权能,但目前只存在于极少数试点地区,并且抵押政策的试行时间尚短。显然,农地确权尚不可能通过经营权抵押的渠道,对农户农业投资产生促进作用。其次,农地确权强化了地权安全性。从表3可知,进行农地确权后,发生农地调整的频率只有17.36%,而发生土地征用的频率则低至4.79%。由此可见,农地确权显著强化了地权安全性,从而降低土地调整和土地征用的发生率。与之类似,对1999年至2010年5次全国17省的调查研究表明,通过发放农村土地承包经营权证书的土地确权方式能够有效减少土地调整的次数,进而增进了地权稳定性(丰雷等,2013)[19]。

表1 变量定义与描述统计

表2 农地确权与农户农业投资

注:限于篇幅,其它控制变量的估计结果略。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著。圆括号()中是调整了“村庄”cluster的聚类稳健标准误,而方括号[]中则是bootstrap的稳健标准误。

表3 农地确权与地权安全性

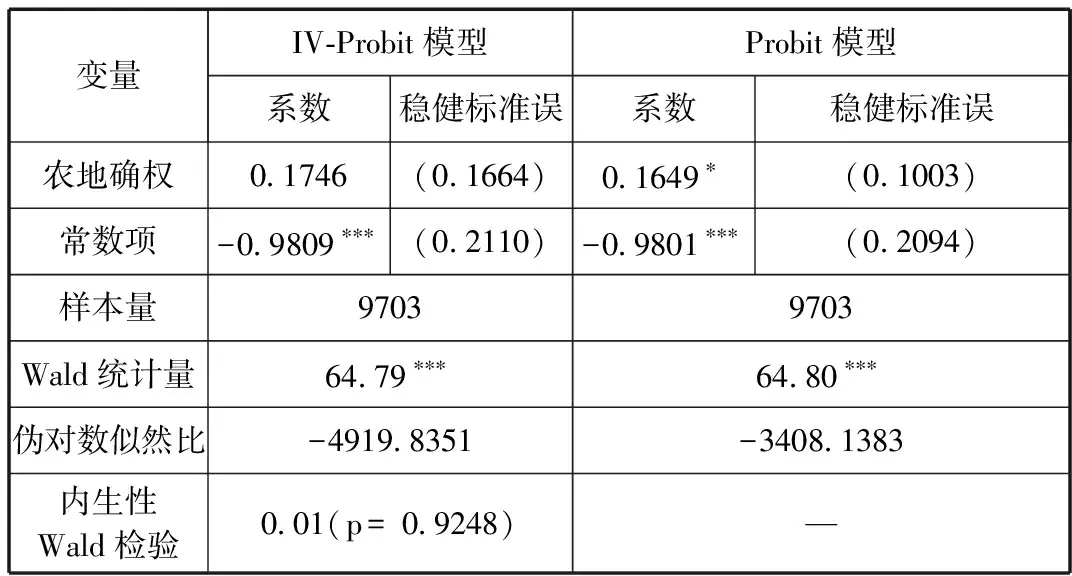

再次,农地确权提高了地权可交易性。从表4中IV-Probit模型可知,内生性Wald检验无法拒绝原假设,因此无需采用工具变量对计量模型进行修正。从Probit模型可知,农地确权对农户租出土地的影响系数为0.1649,并且在10%的统计水平上显著。可见,农地确权能够有效地促进农户租出农地。与之类似,对2011年全国28省5920个农户的研究表明,农地确权能够有效增加农户参与土地租出的可能性及其租出规模(程令国等,2016)[18]。

表4 农地确权与农户农地出租行为(因变量:农户出租土地)

注:限于篇幅,其它控制变量的估计结果略。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著。括号中为调整了“村庄”cluster的聚类稳健标准误。

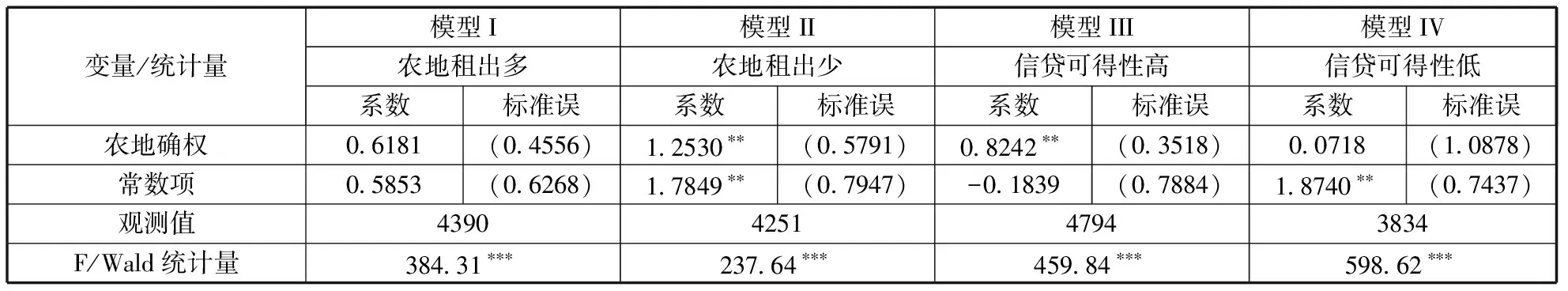

(三)分组回归结果

为了进一步分析确权投资效应的适用范围,限于篇幅,本文着重分析IV-GMM模型对农地确权影响农户农业经营投入的估计结果。首先,按照农户农业资源禀赋特征进行分组估计。一般而言,拥有较多农业资源禀赋,则意味着农户的农业资产专用水平较高。农地确权不仅强化了农地经营权排他和自由交易的权能,而且有助于保障农业生产经营的收益权独享,还避免了专用性农业资产改作他用而遭受贬值风险,从而极大地激发了农户进行农业投资的热情。从表5可知,对于具有更多农业资源禀赋的农户样本,比如实物资产专用性高(大于平均值)、承包农地面积多(大于中位数)以及家庭务农人数多(大于平均值),农地确权更加明显地促进农户农业经营投入(模型I、III和VI)*采用中位数作为分组的依据,能够避免异常值所产生的不利影响。由于实物资产专用性和家庭务农人数的数据结构本身存在大量0值,并且其中位数为0值,显然无法对数据进行合理分组,因此采用平均值作为替代方案。。

其次,根据适宜农业规模化经营的村庄特征进行分组估计。一般而言,地形多属于平原、交通较为便利的地区,不仅具有较好的地理位置专用性,而且增大了农户出租农地的选择空间。不仅如此,农地确权内生出地权安全性、地权交易性的溢价效应,从而提升了农地流转价格。农户往往倾向于收回原先流转给亲友邻居等本村村民的农地,再将其以更高的租金价格转租给新型农业经营主体(付江涛等,2016)[20]。从表6可知,对于更适合农业规模化经营的村庄,比如地形是平原、有公交车到达以及农业机械程度高(大于中位数),农地确权不发挥影响作用(模型I、III和V)。

表5 基于农户农业资源禀赋的分组估计(因变量:农业经营投入)

注:限于篇幅,其它控制变量的估计结果略。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著。括号中为调整了“村庄”cluster的聚类稳健标准误。

表6 基于村庄农业规模化经营条件的分组估计(因变量:农业经营投入)

注:限于篇幅,其它控制变量的估计结果略。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著。括号中为调整了“村庄”cluster的聚类稳健标准误。

再次,根据农村要素市场发育程度进行分组估计。一般而言,农地确权交易效应和抵押效应的有效发挥,须以农村要素市场发育较为完善作为前提条件。从表7可知,村庄农地出租比例较高(大于中位数),农地确权反而不具有显著影响(模型I)。这也佐证了伴随着农户逐渐将农地转出给新型农业经济主体,则农地确权对农户农业投资不产生影响的可能性越大。不仅如此,只有在农村金融市场发育较为完善的前提下,农地确权才能够更有效地发挥投资促进效应。从表7可知,对于农户从信用社获得贷款比例较高的村庄,农地确权更能显著促进农户农业经营投入(模型III)。

表7 基于农村要素市场发育的分组估计(因变量:农业经营投入)

注:限于篇幅,其它控制变量的估计结果略。*、**、***分别表示在10%、5%和1%的统计水平上显著。括号中为调整了“村庄”cluster的聚类稳健标准误。

六、结论与讨论

通过识别出地权安全性、地权交易性以及信贷可得性三种中间传导机制,本文构建了农地确权提高农户农业生产投资的理论分析框架,进而采用2011年、2013年中国健康与养老追踪调查数据对其进行实证分析。得到如下结论:农地确权通过强化地权安全性、促进地权可交易性两种渠道,显著地增加了农户农业经营投入和家庭务农时间。对于拥有更多农业资源禀赋的农户、或者农村金融市场发育较为完善的村庄,农地确权更能显著发挥农业生产投资效应;相反,对于更适合农业规模化经营、农地流转市场较为活跃的村庄,农地确权促进农户农地出租,进而对其农业生产投资不发挥显著的影响作用。

已有研究表明,农地确权对农户农业投资的影响作用尚无统一定论。本文感兴趣的问题是,为什么农地确权在全世界范围内(特别是发展中国家)会产生截然不同的影响效应?农地确权能够有效地促进农户进行农业投资,须要满足两个充分条件:一是农地确权政策必须可以实施,并且有效地强化地权安全性,从而确保了使用权排他、交易权自由和收益权独享。本文的实证结果表明,中国农地确权有助于强化地权安全性和促进地权交易自由化。二是存在较为完善的农村要素市场,从而保障农地确权所衍生的交易效应和抵押效应能够得到有效发挥。本文的分组估计结果表明,农地流转市场发育程度高,则农地确权促使农户转出农地而减少农业生产投资;农村金融市场活跃,则有助于农地确权发挥投资效应。

不仅如此,由于不同类型农户拥有差异化的农业资源禀赋,农地确权将产生截然不同的作用效果。一方面,对于农业资源禀赋较多的农户,农地确权对其农业投资将产生更加显著的影响作用。另一方面,对于更适合规模化经营的村庄(比如地形多为平原、交通较为便利以及农业机械化程度较高),农户倾向于将农地转出给新型农业经营主体,从而导致农地确权对其农业投资不具有显著影响。由此可见,农地确权投资促进效应的政策有效性,依赖于农户的农业资源禀赋特征。农户由于农业资源禀赋不同而出现分化,即农业资源禀赋较多的农户继续增大其农业投资,并强化其农业资产专用性;而农业资源禀赋较少的农户则通过转出农地的方式,逐步退出农业生产领域。

此外,本文的分组估计还发现,对于农村金融市场发育较为完善的村庄(农户从信用社获得贷款比例较高),农地确权的投资促进效应更加显著。由此可见,即便农村正规金融机构不愿意接纳农地经营权作为抵押物,只要存在其它替代方案最终有效地缓解了农户的信贷压力,那么,农地确权同样能够显著地促进农户进行农业投资。换言之,农户的信贷压力得到有效缓解,将有助于农地确权政策发挥投资积极作用。因此,关键问题在于最终增加农户的信贷可得性,而不应片面强调通过农地抵押的单一渠道来缓解农户的信贷压力。即便通过赋予农地抵押、担保权能也无法增加农户的信贷可得性,但只要存在其他有效的替代方案,则农地确权的投资效应依旧能够得到充分发挥。简言之,存在较为完善的农村金融市场,并且农户能够获得多样化的信贷服务,是更为重要的约束条件。

参考文献:

[1]黄季焜,冀县卿. 农地使用权确权与农户对农地的长期投资[J]. 管理世界,2012(9):76-81.

[2]Saint-Macary C, Keil A, Zeller M, et al. Land titling policy and soil conservation in the northern uplands of Vietnam[J]. Land Use Policy, 2010, 27(2): 617-627.

[3]Grimm M, Klasen S. Migration pressure, tenure security, and agricultural intensification: Evidence from Indonesia[J]. Land Economics, 2015, 91(3): 411-434.

[4]Deininger K, Ali D A. Do overlapping land rights reduce agricultural investment? Evidence from Uganda[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2008, 90(4): 869-882.

[5]Gerezihar K, Tilahun M. Impacts of parcel-based second level landholding certificates on soil conservation investment in Tigrai, Northern Ethiopia[J]. Journal of Land and Rural Studies, 2014, 2(2): 249-260.

[6]Galiani S, Schargrodsky E. Land property rights and resource allocation[J]. The Journal of Law and Economics, 2011, 54(S4): S329-S345.

[7]García Hombrados J, Devisscher M, Herreros Martínez M. The Impact of land titling on agricultural production and agricultural investments in Tanzania: a theory-based approach[J]. Journal of Development Effectiveness, 2015, 7(4): 530-544.

[8]Deininger K, Chamorro J S. Investment and equity effects of land regularisation: the case of Nicaragua[J]. Agricultural Economics, 2004, 30(2): 101-116.

[9]Toulmin C. Securing land and property rights in sub-Saharan Africa: the role of local institutions[J]. Land use policy, 2009, 26(1): 10-19.

[10]Holden S T, Deininger K, Ghebru H. Tenure insecurity, gender, low-cost land certification and land rental market participation in Ethiopia[J]. The Journal of Development Studies, 2011, 47(1): 31-47.

[11]Saint-Macary C, Keil A, Zeller M, et al. Land titling policy and soil conservation in the northern uplands of Vietnam[J]. Land Use Policy, 2010, 27(2): 617-627.

[12]陈江龙,曲福田,陈会广,石晓平. 土地登记与土地可持续利用——以农地为例[J]. 中国人口·资源与环境,2003(5):51-56.

[13]贺雪峰. 农地承包经营权确权的由来、逻辑与出路[J]. 思想战线,2015(5):75-80.

[14]Omar I, Wardaya D, Djojomartono P N. The Role of Land Rights in Urban Heritage Management-The Explanatory Power of Institutional Economics Analysis in the Reconstruction of Cultural Heritage of Kotagede Yogyakarta, Indonesia’s Post Earthquake[J]. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 2009, 4(1S): 60-75.

[15]Newman C, Tarp F, Van Den Broeck K. Property rights and productivity: The case of joint land titling in Vietnam[J]. Land Economics, 2015, 91(1): 91-105.

[16]Brasselle A S, Gaspart F, Platteau J P. Land tenure security and investment incentives: puzzling evidence from Burkina Faso[J]. Journal of Development Economics, 2002, 67(2): 373-418.

[17]Deininger K, Jin S. Tenure security and land-related investment: evidence from Ethiopia[J]. European Economic Review, 2006, 50(5): 1245-1277.

[18]程令国,张 晔,刘志彪. 农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J]. 管理世界,2016(1):88-98.

[19]丰 雷,蒋 妍,叶剑平. 诱致性制度变迁还是强制性制度变迁?——中国农村土地调整的制度演进及地区差异研究[J]. 经济研究,2013(6):4-18.

[20]付江涛,纪月清,胡 浩. 新一轮承包地确权登记颁证是否促进了农户的土地流转——来自江苏省3县(市、区)的经验证据[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2016(1):105-113.

HowcantheFarmlandRegistrationandCertificationBoostAgriculturalInvestmentbyFarmers?

LIN Wen-sheng,WANG Zhi-gang

(SchoolofAgriculturalEconomicsandRuralDevelopment,RenminUniversity,Beijing100872,China)

Abstract:Based on three dimensions of tenure security, land transaction and credit availability, this paper firstly constructs the theoretical analysis framework of the effect of farmland registration and certification on farmers’ agricultural investment, and then empirically analyzes it by using the China Health and Retirement Longitudinal Study during 2011 to 2013. It shows that the farmland registration and certification in China has generated agricultural production incentives to farmers by increasing the investment in agricultural production and agricultural productive time, which is mainly through the channels of strengthening tenure security and land transaction, while the transmission mechanism of credit availability has not yet play its role. For the farmers who have more agricultural resources or have better credit availability, the promotion effect of farmland registration and certification is much more obvious. But for the villages which are more suitable for large-scale agricultural management and the agricultural land market is more active, its role is not significant.

Key words:the farmland registration and certification; agricultural investment; the china health and retirement longitudinal study

中图分类号:F321.1

A

1005-0566(2018)05-0091-10

收稿日期:2017-06-18

2018-03-19

基金项目:2016-2017学年度“清华大学中国农村研究院博士论文奖学金(201626)”项目资助;北京大学—林肯研究院城市发展与土地政策研究中心论文奖学金资助项目;中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果。

作者简介:林文声(1989-),男,广东饶平人,中国人民大学农业与农村发展学院博士研究生,研究方向:土地经济管理。通讯作者:王志刚。

(本文责编:王延芳)