敷脐散治疗小儿风寒泻的临床疗效观察

2018-06-22张慧媛张丽琛

张慧媛 张丽琛

(山西中医学院附属医院儿科 山西太原 030024)

腹泻病是儿童常见、多发疾病,是由多病原、多因素引起的以大便次数增加及性状改变为特点的消化道综合征,常伴有发热、呕吐等症状[1~2]。腹泻属中医“泄泻”范畴,小儿脏腑柔嫩,肌肤薄弱,冷暖不知自调,易为外邪侵袭所致病。本研究采用敷脐散治疗小儿风寒泻,疗效满意。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年5月~2017年10月我院门诊接诊的80例风寒泻患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各40例。对照组男29例、女11例,年龄6个月~5岁、平均年龄(2.53±1.05)岁;观察组男30例、女10例,年龄6个月~4岁、平均年龄(2.48±1.02)岁。两组性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

1.2 诊断标准 (1)西医诊断标准:参照《中国儿童急性感染性腹泻病临床实践指南》[3]的诊断标准,大便次数增多,大便性状改变,呈稀便、蛋花样、水样、泡沫样或伴粘液,无脓血便;病程≤2周。(2)参照《泄泻中医诊疗专家共识意见》[4]风寒泄泻的诊断标准,大便清稀,夹有泡沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,或伴恶寒发热、鼻流清涕、咳嗽、舌质淡,苔薄白,脉浮紧,指纹淡红。(3)病情轻重程度分类,轻度:无脱水,全身症状不明显,无中毒症状;中度:轻到中度脱水,有轻度全身中毒症状;重度:重度脱水,水电解质及酸碱平衡严重紊乱,有明显的全身中毒症状。

1.3 纳入及排除标准 (1)纳入标准[5]:符合上述西医疾病诊断标准和中医证候诊断标准;年龄6个月~5岁;病程<1周,均为轻度、中度腹泻;患儿法定监护人签署知情同意书。(2)排除标准:合并有其他严重疾病;霉菌感染、过敏、抗生素及其他原因引起的腹泻;入组前接受抗病毒、抗菌以及止泻药物治疗;脐部皮肤存在破溃、感染等。

1.4 方法 观察组予以敷脐散治疗。药物组成:丁香5 g、吴茱萸3 g、藿香5 g、肉桂5 g以及木香5 g,研成粉末,以植物油调制成糊状,置于医用胶贴中央,敷于脐部,1次/d,4~8 h/次。遇到皮肤过敏者,应立即停止使用。对照组予以西医常规治疗。蒙脱石散(国药准字H20000690)口服,1岁以下儿童1袋/d,1~2岁儿童 1~2袋 /d;2岁以上儿童 2~3 袋 /d,均为3次/d;酪酸梭菌活菌散(国药准字S20040088)1袋/次,2次/d,温水送服。两组患儿均持续治疗5 d。

1.5 观察指标及标准 (1)观察两组治疗前后中医证候总积分及主证积分变化。评分标准:主证(大便次数、大便性状)按无、轻、中、重分别记0分、2分、4分、6分,次证(腹痛、呕吐、发热、饮食、精神、小便、脱水)按无、轻、中、重分别记0分、1分、2分、3分。(2)比较两组临床疗效。疗效评定标准[6],痊愈:临床症状及体征基本消失,中医证候积分减少率≥95%;显效:临床症状及体征明显改善,中医证候积分减少率70%~94%;有效:临床症状及体征有所好转,中医证候积分减少率30%~69%;无效:临床症状及体征无明显改善,甚至加重,中医证候积分减少率<30%。中医证候积分减少率=[(治疗前积分一治疗后积分)/治疗前积分]×100%。(3)观察两组不良反应发生情况。

1.6 统计学处理 数据处理采用SPSS19.0统计学软件,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

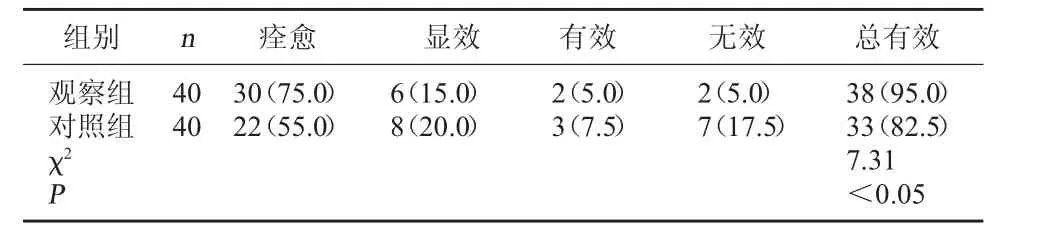

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率明显高于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

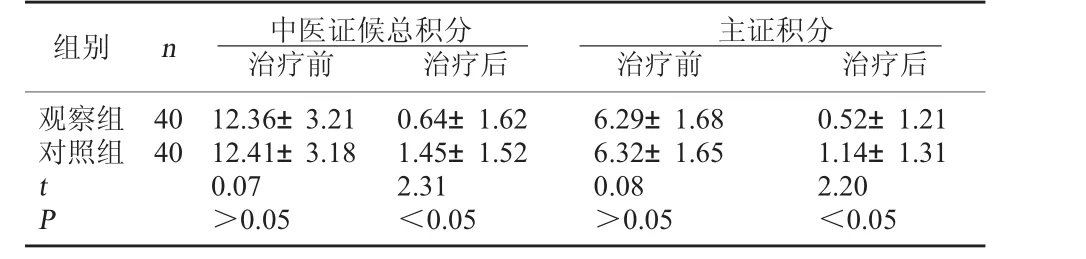

2.2 两组治疗前后中医证候总积分及主证积分比较 治疗前,两组中医证候总积分及主证积分比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,观察组中医证候总积分及主证积分均显著低于对照组,P<0.05,差异具有统计学意义。见表2。

表2 两组治疗前后中医证候总积分及主证积分比较(分,x±s)

2.3 两组不良反应发生情况比较 两组患儿治疗期间均未出现明显不良反应。

3 讨论

小儿腹泻属中医“泄泻”范畴,是儿科常见疾病。对于泄泻的认识和治疗,历代医家在长期的临床实践中,积累了丰富的宝贵经验,但中药汤剂口感较差,加之患儿常伴有恶心、呕吐、腹胀、不思饮食等,大多数患者拒绝饮服中药药剂,或饮后即吐,影响治疗[7~8]。清·吴师机《理瀹骈文》中提出:“外治之理,即内治之理,外治之药,即内治之药,所异者法也。”中医“内病外治”法在治疗小儿腹泻病中取得了良好的临床效果。药物敷脐法简便易行,无痛苦,副作用小,患儿易于接受,深受家长的青睐。敷脐法是中医学传统疗法,即为药物脐部外敷的方法,脐即“神阙”穴,是结构最特殊且定位最明确的腧穴,为五脏六腑之根,神元归藏之本[9]。中医经络学认为神阙通五脏六腑,联络全身经脉;气功理论认为脐下为下丹田之所在;现代医学证明脐为腹壁最后闭合之处,皮肤最薄,最有利于药物的渗透和吸收。中药外敷患儿脐部,可刺激神阙穴,通过皮肤的吸收功能,经血液循环和经络的传导作用直达病所,发挥药物本身的药理效应[10]。

小儿脏腑娇嫩,肌肤薄弱,脾常不足,若调护失宜,感受风寒,寒邪内犯脾土,困遏脾阳,脾胃运化失职,清浊不分,合污而下,发为风寒泻,治疗宜疏风散寒、化湿止泻。本研究所用敷贴药物中,藿香性辛,微温,可外解在表之邪,内化湿浊,且能理气和中止呕;丁香、肉桂可温中散寒止痛;吴茱萸可散寒止痛、温阳止泻;木香有理气之效[11~12]:诸药合用共奏散寒止痛止泻之效。此外,藿香中含有的挥发油可促进胃液分泌,增强消化功能,对胃肠有解痉、止痛的作用;丁香中含有的挥发油或丁香酚可促进透皮吸收及抑制大肠、痢疾、伤寒等杆菌的作用;肉桂中含有的挥发油可抑制革兰氏阴性菌及阳性菌;吴茱萸中含有的挥发油具有镇痛作用,且对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和枯草芽孢杆菌有抑制作用。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率明显高于对照组(P<0.05);治疗前,两组中医证候总积分及主证积分比较无显著性差异(P>0.05);治疗后,观察组中医证候总积分及主证积分均显著低于对照组(P<0.05);两组患儿均未出现明显不良反应。说明敷脐散治疗小儿风寒泻的临床效果明显优于常规西医治疗,可明显改善患儿临床症状,安全性高,值得临床推广应用。

[1]郭良军.中西医结合治疗秋季小儿腹泻临床效果观察[J].河南医学研究,2015,24(10):115-116

[2]张桂华.112例小儿腹泻致病因素分析及临床治疗意义[J].中国实用医药,2015,10(1):83-84

[3]中华医学会儿科学分会消化学组.中国儿童急性感染性腹泻病临床实践指南[J].中华儿科杂志,2016,54(7):483-488

[4]张声生,王垂杰,李玉锋,等.泄泻中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中医杂志,2017,58(14):1256-1260

[5]宋锦萍.暖脐散敷脐配合拔罐治疗小儿风寒证泄泻临床观察[J].中医儿科杂志,2014,10(5):59-61

[6]王婕,陈灿,刘百祥.藿香正气散贴敷涌泉穴治疗小儿风寒泻40例临床观察[J].湖南中医杂志,2017,33(12):7-9

[7]陈大理,付艳红.云南白药敷贴贴脐联合蒙脱石散保留灌肠辅助治疗小儿腹泻病疗效观察[J].中国现代药物应用,2015,9(3):121-122

[8]王红平,孙秋华,戴燕波,等.推拿联合中药敷脐治疗小儿腹泻的研究[J].中华中医药杂志,2015,30(2):617-619

[9]王夕花,陈为友.中药敷脐治疗小儿腹泻69例[J].中国民间疗法,2014,22(4):30

[10]张军平.中药敷脐治疗小儿腹泻的临床疗效分析[J].内蒙古中医药,2014,33(1):80-81

[11]孙建民.中药敷脐治疗小儿腹泻临床研究[J].河南中医,2016,36(2):270-271

[12]岳慧雅.中药敷脐治疗小儿腹泻不同辨证分型的疗效观察[J].中医临床研究,2016,8(11):72-73