氟比洛芬酯联合股神经阻滞用于膝关节置换术后镇痛的效果观察*

2018-06-21江王志为任世祥马德思曲铁兵

张 博 林 源 蒋 嘉 温 洪 潘 江王志为 任世祥 温 亮 马德思 曲铁兵

(首都医科大学附属北京朝阳医院1骨科;3麻醉科,北京100020;2中国康复研究中心北京博爱医院骨关节康复科,北京100068)

全膝关节置换 (total knee arthroplasty, TKA) 成功与否,不仅是看我们的手术是否做的完美无瑕,更注重的是病人是否可以快速的康复,回到正常的生活轨道上去。为了尽快的改善病人的生活质量,在术后初期,我们就鼓励病人的进行早期的康复练习。但围术期病人中到重度的疼痛,仍然是我们无法回避的难题。疼痛控制不佳,不仅影响置换后的功能锻炼,还会增加下肢深静脉栓形成、感染等并发症的发生率,从而延长恢复时间,增加医疗费用,降低病人满意度[1~3]。因此,如何能够有效的控制病人疼痛成为临床医生共同追求的目标。

国内许多学者[4~7]已经开展多模式镇痛治疗和其他综合围术期镇痛措施,并报道取得了较好临床效果,快速康复的概念也在近几年逐渐的兴起和完善,但是在我国,仍没有得到一个较为统一的方案或指南,更没有真正意义的实现“无痛病房”。由于TKA术后24小时内需要进行抗凝来预防下肢静脉血栓,而术后留置硬膜外导管就有增加出现硬膜外血肿的的机率,因此目前静脉镇痛成为主流的TKA术后镇痛方式。与传统静脉镇痛相比,股神经阻滞在活动痛上的镇痛优势更加明显[8]。但股神经的支配区域仅局限于大腿及膝前侧,因此单纯股神经阻滞无法做到全方位的镇痛效果,往往需要复合其他的镇痛方法。目前常用的口服非甾体消炎镇痛药物常存在副作用大、效果差等缺点;而氟比洛芬酯是一种目前非甾体镇痛药中副反应低、镇痛强度较高并具有靶向镇痛作用药物。国内学者镇痛的方案不尽相同,本身对于术后股神经阻滞持续给药的临床研究相对较少,而股神经阻滞持续给药与静脉非甾类药物联合使用的相关报道就更为少见。为此本研究拟通过对几种镇痛方法的效果观察,评价其镇痛的效果,为建立规范化的围术期镇痛方案提供临床参考。

方 法

1.一般资料

随机选择2014年3月至2016年3月期间于我院进行单侧全膝关节置换病人共126例,其中男56例,女70例,年龄52~80岁,平均65.6岁。

纳入标准:①膝关节骨关节炎,并具有手术指征,且畸形程度较小,要求膝关节内翻畸形 < 25°,外翻畸形 < 10°。②美国医师协会 (ASA)分级为Ⅰ-Ⅱ级。③体重指数小于30。

排除标准:①消化道溃疡出血病史。②心肺肝肾功能不全。③非甾体消炎镇痛药物过敏史。

病人均签署知情同意书,治疗方案经医院医学伦理委员会批准。

2.方法

(1)手术方法:手术之前需要拍摄患侧膝关节的正侧轴位X-ray以及下肢全长负重位X-ray片,并根据下肢力线以及各径线参数进行术前假体型号的预评估。所有病人均采用腰-硬联合麻醉的方法,手术均由同一位高年资医师完成(林源),将所有病人随机平均分配至静脉组A(42例)、阻滞组B(42例)及联合组C(42例)之中。所有病人术中均使用Gemini Mark II全膝关节表面假体(LINK,Germany),它是一种可旋转平台解剖型CR假体。

(2)静脉组病人手术结束后拔除硬膜外导管,外周静脉连接一次性自控式镇痛泵 (AM360/AM380 Automed;ACE),配制方案:舒芬太尼100 μg + 氟比洛芬脂200 mg +盐酸恩丹西酮8 mg +生理盐水稀释至100 ml,基础流量2 ml/h,按压单次2 ml,锁定时间10 min,总给药时间约48 h。

(3)阻滞组:病人接至麻醉准备室,由麻醉科医师进行股神经阻滞穿刺。具体操作方法:病人仰卧位,在腹股沟皱褶水平扪及股动脉搏动,在其外缘作皮丘。由上述穿刺点与皮肤呈30°向头侧刺入已连接神经刺激器 (BRAUN, Stimuplex-DIG) 的连续神经阻滞刺激针 (BRAUN),初始刺激电流设定为1 mA,若减小到0.3 mA时仍可引出股四头肌收缩,则经刺激针给予0.2%罗哌卡因(阿斯利康公司)30 ml,然后置入导管,置管方向头侧,置入长度为10~12 cm,留置导管并在体表妥善固定。

术后将一次性连续式镇痛泵与股神经阻滞留置导管相接,镇痛泵内为0.2%罗哌卡因200 ml,4 ml/小时,总给药时间约48小时,去除镇痛泵后,肝素钠封闭股神经阻滞导管备用,穿刺口每日换药。

(4)联合组:在使用股神经阻滞镇痛的基础上,静脉滴注氟比洛芬酯(北京泰德制药有限公司,国药准字H20041508),分别于手术当天(术后12小时)、术后第一天及术后第二天每日两次给药,每次200 mg溶于100 ml盐水内缓慢滴注。

(5)围手术期处理:三组的所有病人均进行超前镇痛(术前2天给予NSAIDs类药物),入院即给予一定的术前心理辅导;术后鼓励所有病人早期进行踝泵运动、股四头肌、腘绳肌等长收缩练习。术后48小时拔除引流管后,采用自然下垂法或者足跟滑移屈膝法开始进行膝关节屈伸练习,每日在可忍受范围内极限屈膝2次。镇痛效果欠佳时临时给与曲马多50 mg作为补救措施。

3.观察指标

(1)术后6、12、24、48、72小时膝关节疼痛程度,采用视觉模拟评分法 (visual analog scale, VAS)。48小时以后要对病人进行静息及活动两种状态下的疼痛评估。

(2)置换后48、72小时膝关节活动度 (rang of motion, ROM):患肢直腿抬高屈髋90度后,小腿自然下垂,测量膝关节最大主动屈伸活动范围,每日取最大值。

(3)副作用和导管相关问题:记录术后72小时内病人出现的不良反应,包括排尿困难、恶心、呕吐、头晕、皮疹、耳鸣等麻醉药物副作用。记录股神经阻滞导管相关问题,包括导管堵塞、导管脱出、导管继发感染、药物大量外渗等。

4.统计学分析

应用SPSS 19.0 统计软件包(SPSS公司,US)进行统计学处理,计量资料采用均数±标准差(±SD)表示,组间比较采用方差分析,两两比较采用Dunnet-t检验,计数资料采用X2检验。P < 0.05为差异有统计学意义,P < 0.01为差异有显著统计学意义。

表1 病人术前资料比较(n = 42,±SD)Table 1 The preoperative data of the patients (n = 42,±SD)

表1 病人术前资料比较(n = 42,±SD)Table 1 The preoperative data of the patients (n = 42,±SD)

基本资料Basic information静脉组Intravenous group (A)神经阻滞组Block group (B)联合组Combined group (C)统计值Value AB AC BC男/女(Male/Female) 16/26 19/23 21/21 X2 = 0.24 P > 0.05 X2 = 0.18 P > 0.05 X2 = 0.21 P > 0.05年龄(Age)(y) 65.2±4.9 66.3±4.2 65.6±4.4 t = 0.68 P > 0.05 t = 0.66 P > 0.05 t = 0.66 P > 0.05 BMI(kg/m2) 27.7±1.4 28.3±1.8 27.8±1.3 t = 0.75 P > 0.05 t = 0.72 P > 0.05 t = 0.73 P > 0.05手术时间Operation time(min)71.9±6.1 70.8±5.9 72.1±6.8 t = 0.40 P > 0.05 t = 0.38 P > 0.05 t = 0.42 P > 0.05

结 果

1.一般资料

纳入的病人随机分为静脉组、阻滞组及联合组,每组42例,三组病人在性别构成、年龄、体质量指数(Body Mass Index, BMI)、手术时间等方面比较,差异均无统计学意义(P > 0.05,见表1)。

2. VAS评分

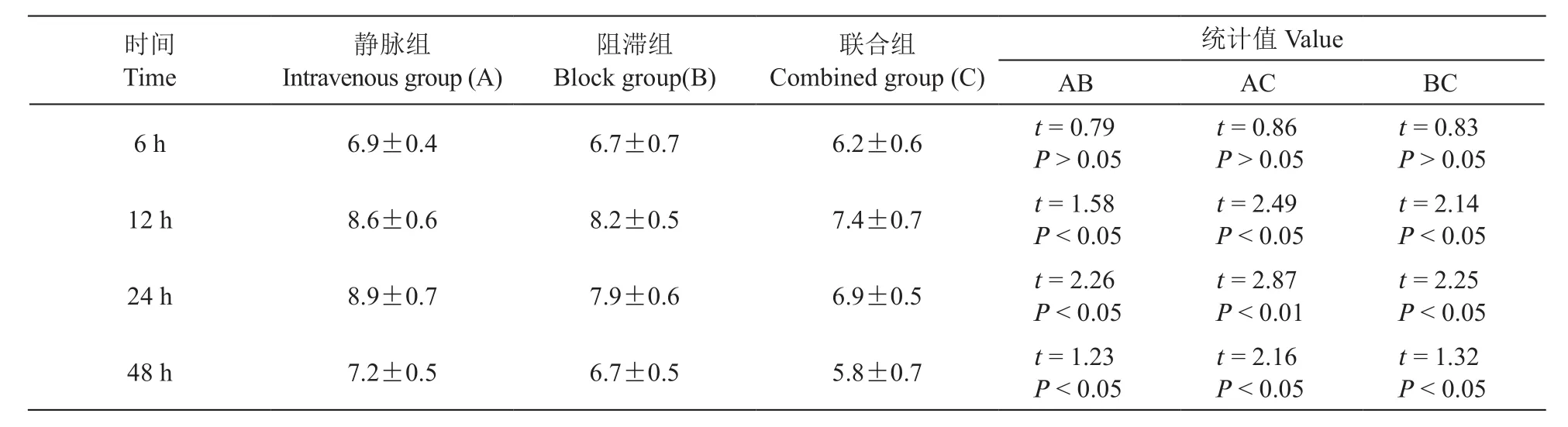

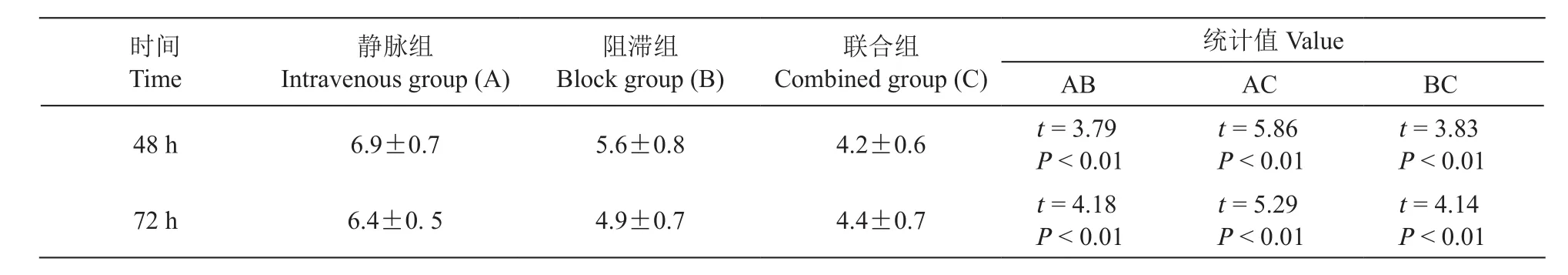

静脉组、阻滞组、联合组术后6、12、24、48、72小时的疼痛评分(VAS评分)见表2,3,通过差异性分析可以得出在术后6小时,三组差异无统计学意义(P > 0.05);术后12、24、48小时,阻滞组的静息痛平均要小于静脉组,但大于联合组,且各组间差异有统计学意义(P < 0.05);术后48、72小时的活动痛阻滞组平均要小于静脉组,但大于联合组,且差异有显著统计学意义(P < 0.01)。

3.膝关节活动度

阻滞组术后48、72小时膝关节的活动度要明显大于静脉组,但小于联合组,且差异有统计学意义(P < 0.05,见表 4)。

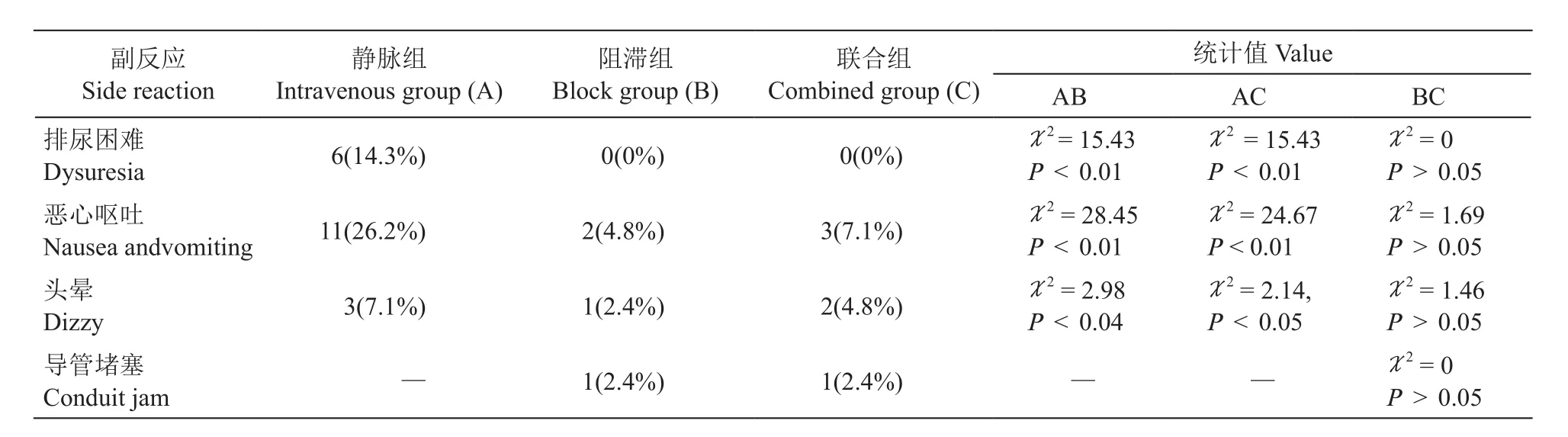

4.不良反应和导管相关问题

本研究中静脉组出现不良反应的病人合计20例,其中排尿困难6例,恶心、呕吐11例,头晕3例;阻滞组出现不良反应的病人合计4例,恶心、呕吐2例,头晕1例,导管堵塞1例;联合组出现不良反应的病人合计6例,恶心、呕吐3例,头晕2例,导管堵塞1例。未出现导管脱出、导管继发感染、药物大量外渗等相关问题;未出现消化道溃疡、出血,严重心血管疾病及血栓性不良事件。分析得出静脉组出现排尿困难、恶心、呕吐、头晕等不良反应的比率要明显大于阻滞组及联合组,且差异有统计学意义(P < 0.05,见表5)。

表2 病人48 h内不同时段静息疼痛评分比较(n = 42,±SD)Table 2 The visual analog score of rest pain within 48 h after total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

表2 病人48 h内不同时段静息疼痛评分比较(n = 42,±SD)Table 2 The visual analog score of rest pain within 48 h after total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

时间Time静脉组Intravenous group (A)阻滞组Block group(B)联合组Combined group (C)统计值Value AB AC BC 6 h 6.9±0.4 6.7±0.7 6.2±0.6 t = 0.79 P > 0.05 t = 0.86 P > 0.05 t = 0.83 P > 0.05 12 h 8.6±0.6 8.2±0.5 7.4±0.7 t = 1.58 P < 0.05 t = 2.49 P < 0.05 t = 2.14 P < 0.05 24 h 8.9±0.7 7.9±0.6 6.9±0.5 t = 2.26 P < 0.05 t = 2.87 P < 0.01 t = 2.25 P < 0.05 48 h 7.2±0.5 6.7±0.5 5.8±0.7 t = 1.23 P < 0.05 t = 2.16 P < 0.05 t = 1.32 P < 0.05

表3 病人术后48 h、72 h运动疼痛评分比较(n = 42,±SD)Table 3 The visual analog score of movement pain at 48 h and 72 h after total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

表3 病人术后48 h、72 h运动疼痛评分比较(n = 42,±SD)Table 3 The visual analog score of movement pain at 48 h and 72 h after total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

时间Time静脉组Intravenous group (A)阻滞组Block group (B)联合组Combined group (C)统计值Value AB AC BC 48 h 6.9±0.7 5.6±0.8 4.2±0.6 t = 3.79 P < 0.01 t = 5.86 P < 0.01 t = 3.83 P < 0.01 72 h 6.4±0. 5 4.9±0.7 4.4±0.7 t = 4.18 P < 0.01 t = 5.29 P < 0.01 t = 4.14 P < 0.01

表4 两组病人术后48 h、72 h活动度比较(n = 42,±SD)Table 4 Range of motion of the knee joint in patients at 48 h and 72 h dafter total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

表4 两组病人术后48 h、72 h活动度比较(n = 42,±SD)Table 4 Range of motion of the knee joint in patients at 48 h and 72 h dafter total knee arthroplasty (n = 42,±SD)

时间Time静脉组Intravenous group (A)阻滞组Block group(B)联合组Combined group (C)统计值Value AB AC BC 48 h 72.5±4.7 80.5±5.4 90.3±4.8 t = -2.30 P < 0.03 t = -5.94 P < 0.01 t = -2.83 P < 0.02 72 h 82.5±4.0 93.3±4.1 100.1±4.4 t = -3.18 P < 0.01 t = -5.34 P < 0.01 t = -2.18 P < 0.03

表5 病人副反应比较(例,n = 42)Table 5 The side reaction of the patients (case, n = 42 )

讨 论

近年来随着外科医师对疼痛的认识越发加深,多模式镇痛以及超前镇痛被临床广泛推广。所谓多模式镇痛是指利用添加剂或多种不同种类药物的相互协同作用,同时使用多种疼痛管理模式。多模式镇痛的治疗原则是在术后疼痛机制发生的不同层面、不同靶位进行阻滞,以期实现平衡镇痛,来减少神经、内分泌、免疫系统等不利影响口,从而对内环境的稳定和术后病人的恢复发挥重要作用[9]。TKA术后短期内的疼痛往往是非常剧烈的,不仅会造成病人身体上或者心里上的痛苦,还会严重影响病人的功能恢复。

随着神经刺激器的广泛使用,我们可以准确定位神经干、神经丛或神经节,在其周围注入局麻药,阻滞神经冲动的传导,从而对它所支配的区域产生麻醉或镇痛作用。由于股神经阻滞操作较为简单,风险较小,并且有着较好的临床效果,因此受到了许多术者的青睐,已经成为了围手术期镇痛的标准配置[10]。罗哌卡因是目前手术中常用的一种麻醉药物,它对运动神经的阻滞作用与药物浓度有关,浓度为0.2%对感觉神经阻滞较好,但几乎无运动神经阻滞作用;0.75%则产生较好的运动神经阻滞作用。Carli等[11]在报道中为20例TKA病人使用0.2%罗哌卡因行持续股神经阻滞,与对照组相比,术后疼痛评分明显降低,吗啡使用量明显下降,且术后膝关节功能恢复更快更好。高升寿等[12]报道,采用静脉自控镇痛的病人术后各时间VAS评分均显著高于采用股神经阻滞的病人,且后者不良反应发生率明显偏低。臧学慧[13]、姜涛[14]等曾经对股神经阻滞的效果进行了临床观察,并同样得到了满意的临床效果。本研究结果显示,术后6小时三组VAS评分差异无统计学意义,这可能与联合麻醉效果未完全消退有关,因为所有受试者均采用腰硬联合麻醉,而手术结束后麻醉师在拔除硬膜外置管之前,习惯再次给与一定剂量的麻醉药,从而对术后6小时的观察结果产生一定的影响。术后12、24、48小时的静息痛以及48、72小时的活动痛的VAS评分阻滞组要优于静脉组,说明连续股神经阻滞的镇痛效果较静脉镇痛更为确实,这与上述学者研究结果相近。阻滞组的镇痛效果较为明显,直接影响了术后功能锻炼,因此我们观察到同静脉组相比,阻滞组病人术后膝关节的活动度要明显偏大。

氟比洛芬酯注射液是一种具有较强镇痛作用的非甾体抗炎镇痛药。它是以脂质微球为药物载体的制剂,在体内靶向分布到手术切口及炎症部位,氟比洛芬酯从脂质微球中释放出来,并在羧基酶的作用下迅速水解成氟比洛芬,通过抑制前列腺素合成减轻手术创伤的炎性反应和组织水肿。脂质包裹使得药物易于跨越细胞膜,可以促进药物吸收而缩短起效时间,还可以通过控制药物释放来延长药物作用时间[15]。赵亮[16]曾经对333例膝关节置换术后病人进行观察研究,最后认为:氟比洛芬酯用于膝关节置换手术,术后静脉镇痛效果确切,镇痛满意度高,可安全用于膝关节置换病人手术镇痛。与贺占坤[17]的研究结果相似,我们的观察结果也显示,术后短期内(12~72 h),膝关节静息痛、活动痛的VAS评分以及膝关节的活动度联合组均优于其他两组的观察结果,说明股神经阻滞联合术后氟比洛芬酯滴注的镇痛方法,其镇痛效果要明显优于单独用药,取得了满意的临床效果,并且一定程度上降低了阿片类药物的应用。

阻滞组出现恶心、呕吐、头晕、排尿困难等不良反应的发生率要明显低于静脉组,且差异有显著统计学意义,但相对于联合组,其差异则没有统计学意义,说明从安全性来说,联合组与阻滞组均明显降低了持续静脉镇痛所导致的全身毒性反应,这一结果与大多学者的研究结果相同[18,19]。我们没有发现导管脱出、导管继发感染、药物大量外渗等相关问题,仅出现2例导管堵塞,但是我们仍然不能忽略其发生的可能,而是应该更加关注细节,诸如无菌操作、定期跟换贴膜、肝素钠冲管、做好病人宣教等,尽可能的降低其发生的几率。

综上所述,氟比洛芬酯联合股神经阻滞用于全膝人工关节置换术后镇痛,可以有效降低病人术后疼痛评分,提高镇痛满意度,有利于早期进行功能锻炼,并大大降低不良反应的发生率。因其操作较为简单,相对风险较小,相信以后必将成为围手术期多模式镇痛中不可或缺的一部分。

[1] 郇松玮, 姚平, 刘宁,等. 膝关节置换术后不同镇痛方案的疗效评价. 中国矫形外科杂志, 2014,22(7):601 ~ 606.

[2] Kutzner KP, Paulini C, Hechtner M, et al. Post-operative analgesia after total knee arthroplasty: Con-tinuous intra-articular catheter vs. continuous femoral nerve block. Der Orthopäde, 2015, 44 (7), 566 ~ 573.

[3] Elmallah RK, Cherian JJ, Pierce TP, et al. New and Common Perioperative Pain Management Tech-niques in Total Knee Arthroplasty. J Knee Surg, 2016,29(2):1938 ~ 1943.

[4] 孙扬, 杨明敏, 李亦梅,等. 人工全膝关节置换围术期镇痛方法:多模式方案及最佳疼痛管理. 中国组织工程研究, 2014, 18(44):7188 ~ 7193.

[5] 廖天成, 吕波, 肖振宇,等. 多模式镇痛在人工全膝关节置换术的应用现状. 实用医院临床杂志,2015(3):180 ~ 182.

[6] 李洪星, 毛新展, 吕国华. 多模式镇痛在髋膝关节置换术围手术期的应用. 中华关节外科杂志电子版,2014(2):72 ~ 74.

[7] 张晨, 班文瑞, 马骏,等. 多模式镇痛治疗人工全膝关节置换术后疼痛及非甾体类抗生素使用量的临床研究. 中华关节外科杂志电子版, 2016, 10(3):37 ~ 41.

[8] 黄天丰, 张扬, 方向志,等. 股神经阻滞用于全膝关节置换术病人术后镇痛的Meta分析. 国际麻醉学与复苏杂志 , 2016, 37(3):230 ~ 235.

[9] Ashburn M, Caplan R, Carr D, et al. Practice Guidelines for Acute Pain Management in the Perioperative Setting. Anesthesiology, 2012, 116(2):248 ~ 273.

[10] 高元朝, 温洪, 蒋嘉,等. 股神经阻滞与静脉镇痛在膝关节置换术后镇痛的研究. 中国疼痛医学杂志,2014, 20(12):873 ~ 876.

[11] Carli F, Clemente A, Asenjo JF, et al. Analgesia and functional outcome after total knee arthroplasty: periarticular infiltration vs continuous femoral nerve block.Bri J Anaesth, 2010, 105(2):185 ~ 195.

[12] 高升寿, 孙爱娟, 张鹏,等. 全膝关节置换术后应用连续股神经阻滞镇痛和静脉自控镇痛的效果比较.中华关节外科杂志,电子版, 2012, 6(l):54 ~ 58.

[13] 臧学慧, 孙辉, 高立华,等. 股神经阻滞镇痛对全膝关节置换术后早期功能的影响. 中华关节外科杂志电子版 , 2016, 10(2):26 ~ 29.

[14] 姜涛, 汪钦生. 全膝关节置换围术期疼痛管理. 中华临床医师杂志:电子版, 2016(7):254 ~ 254.

[15] 段砺瑕,李晓玲.氟比洛芬酯注射液的药理作用和临床应用.中国新药杂志, 2004, 13(9):851 ~ 852.

[16] 赵亮,金大地.氟比洛芬酯在膝关节置换手术后的应用.中华关节外科杂志(电子版), 2012, 6(6):872 ~878.

[17] 贺占坤,杨勇,许丹,等.连续股神经阻滞复合氟比洛芬醋应用于全膝关节置换术术后镇痛的疗效观察.检验医学与临床, 2013, 10(19):2550 ~ 2553.

[18] Barrington MJ, Olive D, Low K, et al. Continuous femoral nerve blockade or epidural analgesia after total knee replacement: a prospective randomized controlled trial. Anesth Analg, 2005, 101:1824 ~ 1829.

[19] 姜俪凡, 冯艺, 安海燕, 等. 人工全膝关节置换术康复锻炼期镇痛方式对关节功能恢复的影响. 中国疼痛医学杂志, 2014, 20(2):90 ~ 94.