我的书印之道

2018-06-20杨华

杨华

书法和篆刻于我来说,基本上是不计投入产出比例的,入不敷出是常有的事,好多朋友认为这有点划不来。我自己以为这是怡性之道,而非生财之道。这种物质的投入转化为我充实的精神生活。写字刻印,赔了纸墨石头那是常有的事。我以为人在大千世界,要想心情舒泰,便不能与金银相较。不爱斯道,不入斯道,是体会不到这些的,吾入斯道终不悔。

把书法篆刻作为艺术的学习已经有很长一段时间了,但偏执与狂热则是最近十年的事情。在我心中,这是一门大道涵养小技、小技蕴含大道的艺术。书印创作,植根传统,汲取古贤创作的精华与养分。泱泱大国有上下五千年的历史,源远流长的中国古典艺术使我终身受益。

书印之道,最难的是“墨写自己”。在创作上不能形成个人面目与独到风格,那么即使一手王羲之,满纸颜真卿,任你功夫再深,也逃不掉被古人一手罩死的下场。“书奴”与“印奴”两个词,虽然尖刻,但却骂在了点子上,真个是“搔痒不着赞何益,入木三分骂亦精”。何谓个人面目、独到风格?还不如说是艺术个性。以魏碑的峻峭险绝,决计和王羲之的飘逸秀雅无缘;以黄牧甫的刚正挺拔,决计和邓石如的圆融无碍相背;以吴昌硕的雄浑朴厚,决计和陈巨来精致含蓄格格不入。人心不同如其面,各有特色的人物个性,酿造出各有特色的艺术个性。由此可知,一个缺乏个性的人,就绝无可能成为一流艺术家。书法和篆刻如此,绘画与音乐又何尝不是如此呢?

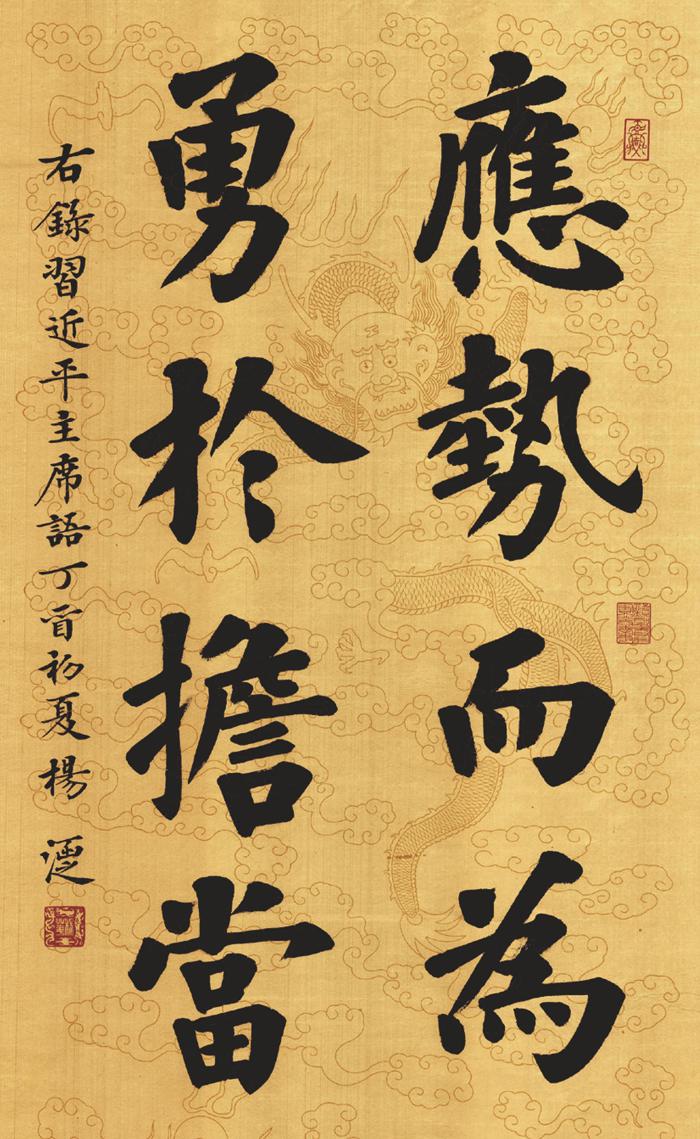

书印之道,最微妙的是“笔随情生”。王羲之撰《兰亭序》,天朗气清,心绪和畅,于是乎就有了笔底的清真自在;颜真卿写《祭侄文稿》,家人死难,悲愤难抑,于是乎就有了笔底的顿挫沉郁……情绪变化系于天时人事的環境变化,就如春和景明,这时创作出来的作品,必然和阴风怒号时的创作,大异其旨趣。这一点于书于印是有通感的!去年暑期,在朋友的邀请下,我和几位圈儿里的名家在宾馆笔会,鼓刀奏石,挥毫作书,观者如云,宽阔的大厅大桌,加上沸腾的人气,使我情绪被激,落刀恣肆,挥笔狂放,气势恢宏,便和平时在家创作、清茶一杯、悠悠然忘怀得失的田园诗人式创作,效果大不一样。

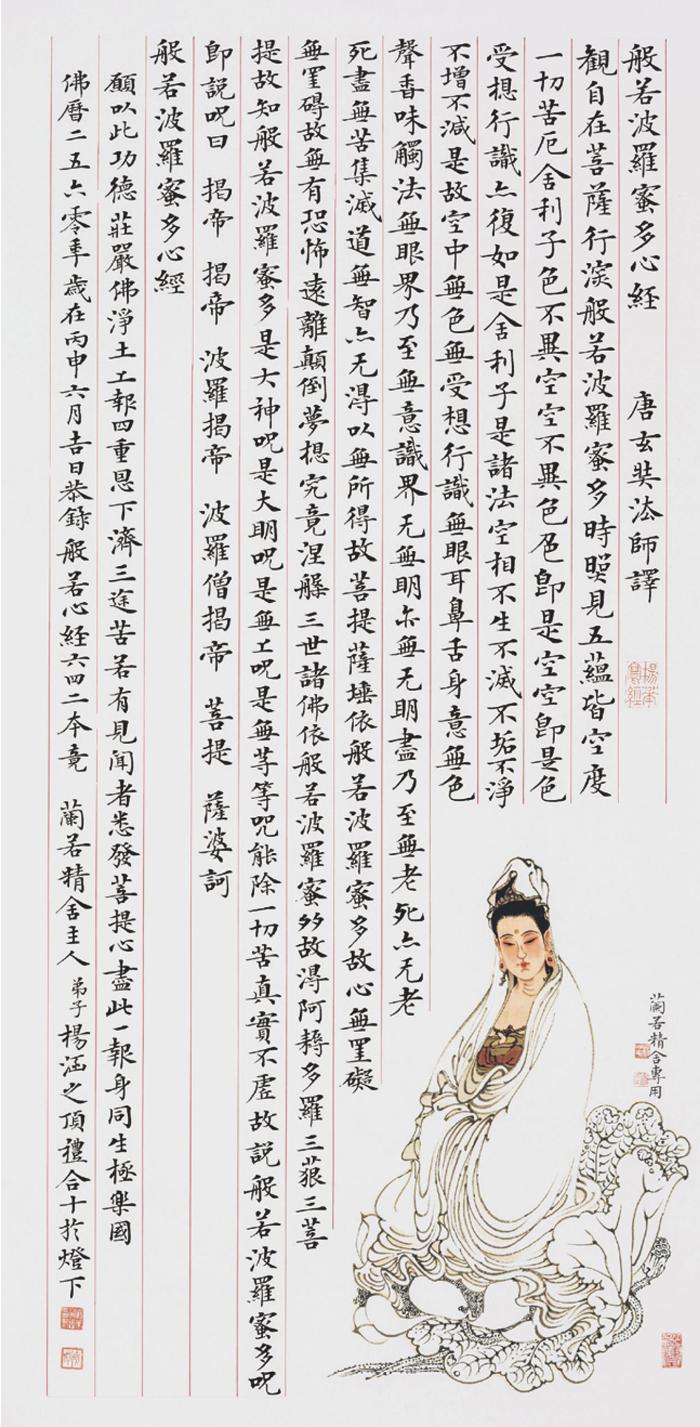

书印之道,最苦恼的是“劣迹传世”,那可真能羞愧死人。传说赵孟頫晚年书法大进,对于早年的创作很不满意,于是出一高招,凡是有持早年书法来访的,一律以两张新作换回一张旧作。此事我也深有体会!近年以来,自感写字刻印之技各有长进,书法渐入沉浑敦实之道,篆刻也显典雅绮丽之姿。可是好多朋友,连同家人,却喜欢我早年书印之作,说是“书法飘逸潇洒、婀娜多姿,篆刻精工不苟、平正中和”,让我无奈。有次,一台湾友人购藏了我多年前创作的四方《心经组印》,借旅游之际来大陆寻我拜访。目视旧作,但觉印风平板无奇,刻工也显稚嫩,于是毅然收下将印面磨去,内子玉芬大说可惜,来人也茫然若有所失。后来,我为他重新创作四印,并赠送楷书横幅“福在简淡”,以示歉意,得者点头含笑,满意而归,成就了一段金石笔墨的佳话。否定之否定,现在否定过去,将来又否定现在,就是在这不断否定的涅槃中,诞生出更加美丽更加多姿的凤凰。

书印之道,最开心的是窗明几净、日丽风和,有心上人侍墨于侧,沏上一杯香郁郁的清茗,俗客不到,此时兴致忽来,即便拈石下刀,亦或展纸落墨,趁着自我感觉良好,刻一印,成一印;作一书,成一书。要是挥写擘窠大字,顿感气吞万里如虎,完成后一阵自我欣赏,得意处禁不住拍案狂叫,就更加是感情投入,此乐何极了!书与印,既写技巧,又刻风格,更抒性情;既给天下人看,又写知音看,更给自己看。一个艺术家要是不能够孤芳自赏,对自己没有足够的信心,又何能成为天下第一流的大家?