齐白石的画凭什么能卖9亿多?

2018-06-19

山水十二屏

问:齐白石的画值9亿?

丛涛:(中央美术学院博士,新版《中国美术简史》编写团队成员):齐白石的《山水十二屏》去年拍了9亿多,为什么他能成为中国近代乃至世界上最著名的画家呢?我觉得从其艺术接受的角度来看待这个问题比单纯讨论他艺术的审美特色更有效。齐白石绘画的接受群体实现了一个最大化,这里边既有传统文人的欣赏,又有大众的欣赏,既有雅的东西,也有俗的东西,雅俗共赏又极率真,这一点恰恰符合近代中国从文人趣味到大众审美的转换。

齐白石的画跟人一样率真。有一个故事,传说齐老爷子家中值钱的东西都由他亲自锁起来,几串钥匙重一斤多,一天到晚挂在腰间荡来荡去,也不嫌坠得慌。为了防盗,他还给自己的画室安了铁栅栏,所以才说“铁栅三间屋,笔如农具忙”。每天烧饭,老爷子一定要亲自量米下锅,生怕佣人瞒天过海,私下偷米。前段时间北京画院的展览,还展出了齐白石自己写的一张告示:“去年将毕,丢去五尺纸虾草一幅,得者我已明白了。”齐白石对于自己的农民底色从不掩饰,并且把这种民间智慧诠释得淋漓尽致。

问:张大千靠造假起家,为什么能成为大师?

丛涛:近代以来能跟刘海粟相提并论,极善于交际,左右逢源,就属张大千。张大千作假是古往今来第一人, 他仿石涛的画作可以乱真。当年张大千初到北京拜码头,北京的画家大多没把他放在眼里,有一次画家陈半丁宴请众好友,想炫耀自己收藏的石涛精品册页。席间,陈半丁将装裱精致的石涛册页放在案上,扉页上有日本著名鉴定家内藤虎题“金陵胜景”四字,众人观赏后几乎都啧啧称奇。谁知张大千走上前去一看,便说:“这个画册,是我3年前画的!”此话一出,满座皆惊。当时陈半丁一脸不悦,就问“有何凭证?”,张大千却将册页内容、题跋和印章一一道出,来宾翻开册页比照,果不虚言。

当然这里边也有争议,说他在临摹过程中对敦煌壁画有一些破坏,为了看到底层更早期的壁画,他把上面一层壁画揭掉了。其实张大千这次临摹,对敦煌的传播影响非常大,他临摹的作品在各地展出,震动了文化界,由此才有了后来敦煌艺术研究院的建立。

人物画之外,张大千大师地位的奠定还跟他晚年创造的泼墨泼彩画风有关。五十年代中期,张大千移居巴西,买了一个庄园,并将其改造成了一座精致典雅的中国园林,其名花异草、珍禽异兽都不惜人力财力从各国运输,耗费百万,打造了一座东方名园——八德园。在巴西期间,张大千或于八德园中以大风堂名菜宴请宾朋,或远游欧洲拜访西方大师毕加索,并开创了他融笔墨色彩于一炉、贯通古今的泼彩画风。当然也有说法认为他放弃勾勒皴擦转而泼墨泼彩,跟他晚年的眼疾有关,但没有之前几十年对传统的融会贯通,又哪来的泼墨泼彩的成竹在胸与变化神奇?比如他晚年泼彩巨制《长江万里图》,开合纵横,既有氤氲浑然的气象,又有为妙精彩的细节描绘,开合之间彰显功力,难怪徐悲鸿盛赞他“五百年来一大千”。

问:据说康有为最喜欢的西方画家是拉斐尔?

丛涛:康有为对拉斐尔极为欣赏。随着鸦片战争之后中国人的文化危机感越来越强,改良的思考也越来越迫切。康有为在《万物草堂藏画目》的序言中,开篇即说“中国近世之画衰败极矣”,所以之后人们说中国晚清绘画衰败的观点,大多是从这里衍生而来的。康有为去欧洲看过拉斐尔和米开朗基罗的作品,觉得西方绘画,尤其是人物画,都很写实。而中国明清以来的绘画,除了那种病态的仕女画,很少有擅长人物画的,远不如唐宋时期。而人物画恰恰是与现实关系最为密切。他认为中国画一定要变,要“合中西而为画学新纪元”,并且树立了一个标杆——郎世宁。

虽然五四以后对中国画传统的质疑越来越强烈,但中国传统绘画还是不断推陈出新,实现了传统的继承和发展。比如齐白石、张大千、黄宾虹等等。黄宾虹先生滞留北京期间,专心绘画,其艺术就在这个时间成熟。他继承的就是清代正统画派的传统,独醉心于笔墨语言,提出了“道咸中兴说”。

还有上海的大师吴湖帆,正在苏州展出的《梅景传家》,就是他们家的收藏,他爷爷吴大澂,他的夫人潘静淑是潘祖荫的侄女。吴湖帆是鉴藏大家,同时也是个画家。吴湖帆有一张代表作叫《云表奇峰》,画法源自宋人。看到这你会发现,虽然革命不断成为时代的最强音,但是传统的根脉一直在延展。

问:任伯年为什么把吴昌硕画成了大胖子?

记住,对这个主题来说,明亮和鲜艳是最好的,所以一定要确保你的照片有冲击力。修图时要小心,饱和度不要太高,但太低也不好。祝你好运!

丛涛:任伯年画吴昌硕《蕉荫纳凉图》这幅画反映了两人的惺惺相惜。上海跟北京不一样,北京有文化自我标榜的劲头,而上海海派文化跟商业结合紧密。著名海派画家任伯年来上海后,很可能在土山湾画馆接触到了西方的速写和素描,他跟当时土山湾画馆的主持刘德斋关系很好,这种西画的技法跟民间写真的传统结合起来,令任伯年的人物画展现出了一种融合趣味。

任伯年画的吴昌硕,这个袒胸露腹的形象倒是很符合当时对于精英阶层男性形象的理想。这张画造型非常写实,尤其是脸的立体感,这种逼真写实的画法在明代的很多官僚肖像和清代波臣派的绘画中也有体现,但任伯年将其与文人写意的趣味加以结合,恰恰是海派的一大特色。所以海派艺术既有文人写意、笔墨,又有民间传统,追求色彩艳丽、世俗题材的同时,还吸收了日本和西方的视觉经验。古今中西、雅俗共赏、高度商业化,这是典型的海派艺术。

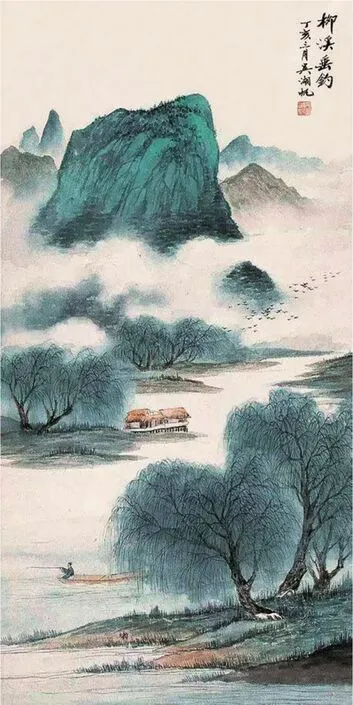

吴湖帆《柳溪垂钓图》

任伯年画吴昌硕《蕉荫纳凉图》

当然,海派艺术还有特别传统的一面,赵之谦、任伯年之后,海派艺术以吴昌硕为代表。他的画是典型的文人趣味,大写意风格,画的梅兰竹菊都是文人的题材,海派艺术与日本收藏群体之间也有很多互动。

问:为什么有“鲁迅美术学院”?鲁迅还画画?

丛涛:鲁迅对艺术有自己的见解,在鲁迅看来文艺不是审美,文艺是刀,是枪,要战斗的。鲁迅除了文学以外,在艺术上影响其实特别大。他是最早在中国大量介绍西方木刻的人。当时比利时的麦绥莱勒,德国的珂勒惠支都是典型西方现实主义木刻家,他们雕刻很多表现劳工苦难的题材,还有苏联版画,都是经过鲁迅介绍到中国的。

鲁迅认为版画的好处是创作简便,创作周期短,可以大量复制,最适合革命宣传。介绍西方版画的同时,他还在上海办了一个木刻讲习班,请内山书店老板的弟弟内山嘉吉给上海的年轻人讲授木刻技法,学生中就有后来当过中央美术学院院长的江丰。上海沦陷后,很多木刻青年去到了当时的革命圣地延安,后来就有了著名的延安鲁迅艺术学院。

1942年毛泽东在鲁艺发表了著名的《延安文艺座谈会上的讲话》,奠定了革命现实主义的艺术方向,并且明确了艺术为工农兵服务以及如何为工农兵服务的问题。当年上海的那批木刻青年到了延安以后,首先面临一个问题,他们最初学习木刻的范本都是受鲁迅介绍过来的西方木刻作品,但是怎么把西方艺术语言转换成中国老百姓喜闻乐见的形式,这是一个考验。像古元创作的《减租会》,就是褪去了西方的光影明暗,通过中国传统的线条塑造人物形象的典范。可以说,新兴木刻是当时中国最具时代特色和宣传力量的艺术形式。

问:中国人最早在什么时候看到西方油画的?

丛涛:让中国人最早看到油画的是利玛窦,利玛窦来中国不只带来了《圣经》、钟表,还带来一张圣母像送给明朝皇帝。这很可能是中国人第一次见到西方绘画。有意思的是,虽然西方油画在明朝就对中国产生影响,但一直以来传播范围仅限于宫廷,就像著名的珐琅彩瓷器,除了皇家之外,民间根本无缘一见。

问:中国又在啥时候开始学画油画的?

丛涛:从广东外销画开始。那个时候,西方水手不远千里来到中国,想把中国的东西带回家乡,让老乡看看。最好的办法就是带画,这样人们就知道,“原来中国长这样啊”!这就催生了广东外销画——一种民间大量制作的画,虽然是油画,但技法很粗糙。

中国人什么时候开始正经八百的学油画的?这就要介绍“上海土山湾画馆”,在现上海市徐汇区蒲汇塘路55-1号有个“土山湾纪念馆”。当年徐光启受利玛窦影响成为虔诚的天主教教徒,清末在他们家住的这个地方,就是现在的徐家汇,建造了著名的徐汇天主堂。这个教堂开设了福利性的孤儿院,为让孩子们学一门安身立命的手艺,就开了画馆,教小孩画西方圣像画,这就需要学习透视、素描等西画技法,就有了我们美术史中常常提到的上海“土山湾画馆”,这个地方被徐悲鸿称为是“中国西画的摇篮”。

问:经常听说“土油画”这个词,什么意思?

丛涛:新中国成立后的艺术是革命现实主义,需要表现革命历史和社会现实。所以1949年之后,比较快的适应了新中国文艺方向的是延安鲁艺的艺术家,比如罗工柳的《地道战》和《延安整风运动》。不过50年代初创作的这些革命历史画往往被称为“土油画”,他们虽然很善于处理情节关系,但其实很多人并没有学过油画。《地道战》画得很有感染力,氛围很好,但从油画技法,尤其是色彩角度来看,却差强人意。这其中也有特例,比如董希文。董希文虽然也没有出国留学学习油画,但他在油画语言方面却展现出极高的天赋和悟性,而且他曾经在敦煌临摹过壁画,油画语言的民族化在董希文那里不仅仅是一句口号,他是真的能做到融会贯通,所以他的《开国大典》非常成功,当年毛主席看到这张画,评价说:“是大国,是中国。”

后来苏联专家马克西莫夫在中央美术学院开了“马训班”,从全国各地选拔优秀的年轻艺术家去接受培训,当时吴作人就说:“得天下英才而教之,人生一乐也。”“马训班”为新中国培养出了第一批懂得油画语言并善于革命现实主义创作的油画家,像冯法祀的《刘胡兰英勇就义》、詹建俊的《起家》、何孔德的《出击之前》都是这个班的毕业创作。

罗工柳油画《地道战》

问:中国近代画为啥不求“巧”求“拙”?

丛涛:拙是为了与流行审美拉开距离。晚明有一个著名的书法家叫傅山,他提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋破碎,宁真率毋安排”的主张。明代中期以后吴门画派,尤其是文征明一路的作品,都非常精细典雅。流风所至,到了晚明,这种精细典雅的风格已经变成一种普遍流行的审美风尚,当时还有很多指导大家培养艺术品位的书,比如《遵生八笺》和《长物志》。这就意味着这种精致典雅的趣味已经不仅是文人的趣味,已经扩展为市民阶层的普遍审美,看看《金瓶梅》里边对于生活场景和器具的描写就很明显。

所以,到了晚明,很多文人刻意要跟这种流行的审美拉开距离,以此标榜文化精英阶层的特殊品味。这时候,书法里边有傅山和王铎,绘画里边有陈洪绶崔子忠,都追求一种古拙生涩的审美趣味。而且,这种对于拙的品味,还夹杂了对于古的认识,比如变形人物画,其实有魏晋时期人物画的影响,这种对于古的认识当然也是一种文化优势的体现。

问:很多艺术品是被环境加工过的东西,一个艺术品50年后可能就是另一个东西,你怎么看?

丛涛:关于这种历史现象,尹吉男老师提出过一个具有方法论意义的观点,叫做美术史的知识生成。比如大画家顾恺之,我们关于顾恺之的认识是怎么来的?我们对于他的认识是通过唐代的文献、宋代的文献、元代的文献、清代的文献建构起来的,他的画作也是在不同的时代冒出来的。逆着时间去追溯的话,我们就很容易发现,原本一个我们耳熟能详的关于顾恺之的故事,它可能是宋代或者明代才出现的,在更早的记载里边并没有。所以越是晚近,顾恺之的人物形象越丰满,这就是美术史中的知识生成。

很有可能我们所知道的那些跟顾恺之有关的故事都是后人逐渐叠加上去的,我们的许多所认识都是建立在这种知识生成的基础上,这就需要我们在历史研究中进行一个剥离工作。在学术研究里有一句非常经典的话,叫:“辨章学术,考镜源流”。但凡有独立思维能力的人都要学会质疑,要学会去辨别。现在很多观点和信息都有可能都是被建构出来的,这时候就需要质疑和反思。

还有一个问题就是,有些画确实跟特定的文化背景、观念、历史事件存在联系,但由于缺乏相应的文字记载,丧失了原有的文化语境,这种图像与文化、历史间的关系就被遮蔽掉了,变得难以解读,这就需要我们去还原,这是美术史研究做的很重要的事情。比如尹吉男老师写的《政治还是娱乐:杏园雅集和<杏园雅集图>新解》,就通过图像还原了明代江西文官集团的群体及其与宦官势力的角逐。

利玛窦撰写的《利玛窦中国札记》封面